-

Album

AlbumLa miniature flamande en 20 images

-

Article

ArticleUn contexte favorable

-

Article

ArticleLes lieux de production

-

Article

ArticleMécènes et commanditaires

-

Album

AlbumL’essor d’une littérature profane à la cour de Bourgogne

-

Article

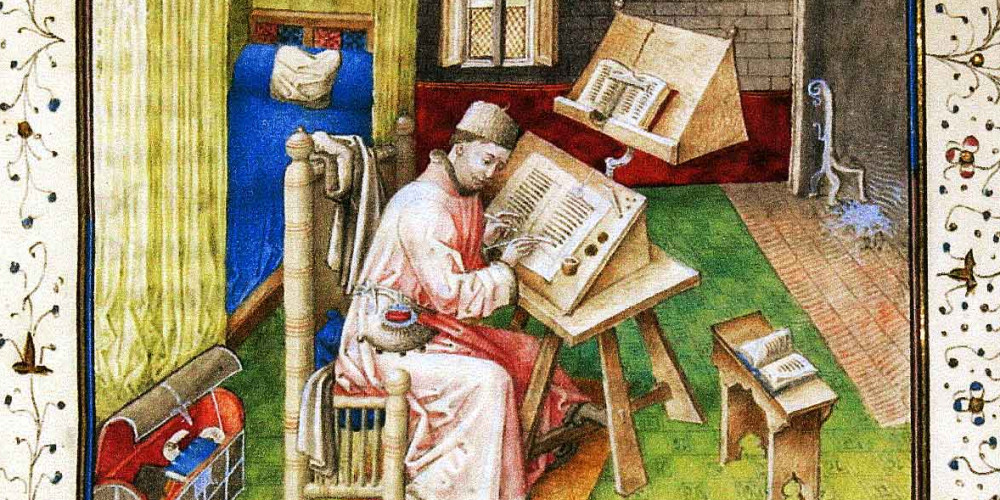

ArticleDans l’atelier d’un maître flamand

-

Album

AlbumL’art des miniaturistes flamands

-

Article

ArticleL’art de la grisaille

-

Article

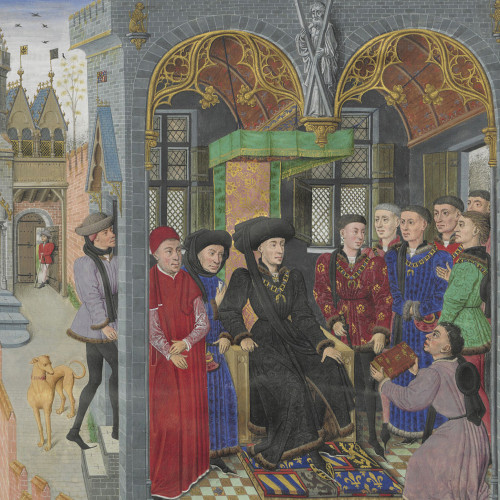

ArticleScènes de dédicace

-

Article

ArticleDes drôleries plein les marges

-

Article

ArticleL’héraldique à son apogée : Armoiries, devises et emblèmes

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterJean Froissart, Chroniques

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLa légende médiévale d'Alexandre le Grand : Livre I

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLa légende médiévale d'Alexandre le Grand : Livre II

-

Livre à feuilleter

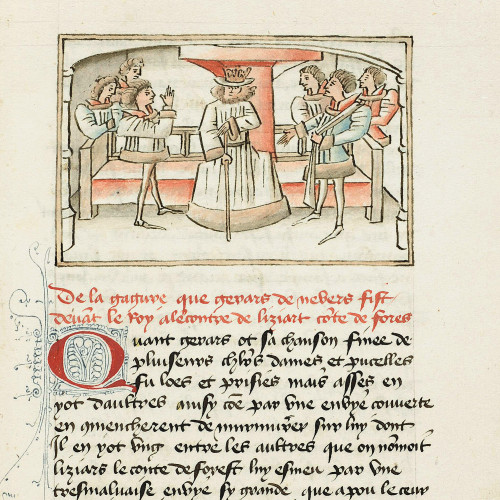

Livre à feuilleterLe Roman de Gérard de Nevers

L’art des miniaturistes flamands

Au milieu du 15e siècle, Bruges, Bruxelles, Gand ou Valenciennes deviennent des centres privilégiés pour la peinture européenne. Les artistes flamands transposent dans les manuscrits leur goût des détails réalistes, des perspectives atmosphériques et des paysages urbains. Sous les mécénat des ducs de Bourgogne, mais aussi pour une clientèle bourgeoise, citadine, se développe un art du livre luxueux. Grandes chroniques et petits livres d’heures, sont peints en couleurs vives ou en grisaille, tandis que leurs marges s’orenent de drôleries ou de symboles héraldiques.

Mots-clés

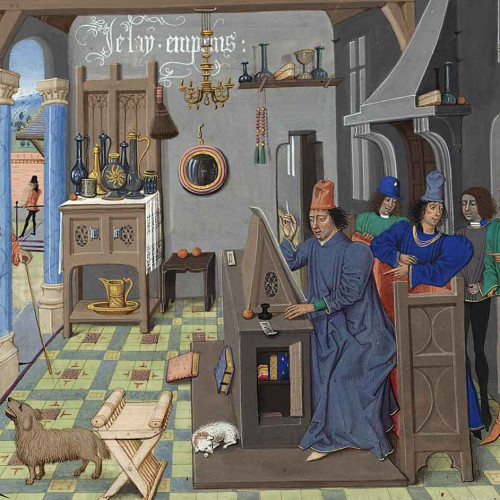

Jean Miélot dans son cabinet de travail

Si la France – et Paris en particulier – représentent jusqu'au début du 15e siècle un foyer artistique de premier plan, les territoires rassemblés sous l'autorité des ducs de Bourgogne s'imposent dès les années 1440-1450 comme l'épicentre de la création et du renouveau pour les livres à peintures. Les ateliers se multiplient alors à Valenciennes, Mons, Tournai, Audenarde, Hesdin, Lille et Bruxelles, sans oublier Gand et surtout Bruges.

© Bibliothèque royale de Belgique

Saint Augustin enseigne sa doctrine ; Clovis reçoit du ciel ses armoiries et l’ampoule avec le saint chrême

Le mécénat du duc de Bourgogne impose peu à peu les canons du livre bourguignon de luxe : exécution sur parchemin, présentation de grand format, mise en page aérée, préférence pour la bâtarde bourguignonne, abondante illustration et reliure de qualité.

Mots-clés

© Bibliothèque royale de Belgique

Feuillet enluminé avec armoiries et devise de Nicolas Ruter

À la fin du Moyen Âge, la majorité des scriptoria flamands répond à des commandes de la noblesse, de la bourgeoisie et du patriciat urbain. Bénéficiant d’un pouvoir financier sans cesse croissant, les marchands, les banquiers, les fonctionnaires et les hommes de loi, qui forment la classe moyenne, s’intéressent aux manuscrits.

Bibliothèque nationale de France

La Visitation

Un certain type d'ouvrage connaît un succès retentissant au 15e siècle, tant auprès des nobles que des bourgeois urbains : le livre d'heures. C'est un recueil qui rassemble les prières et rituels rythmant les heures de la journée et le calendrier de l'année selon l'Église catholique.

Mots-clés

© Bibliothèque royale de Belgique

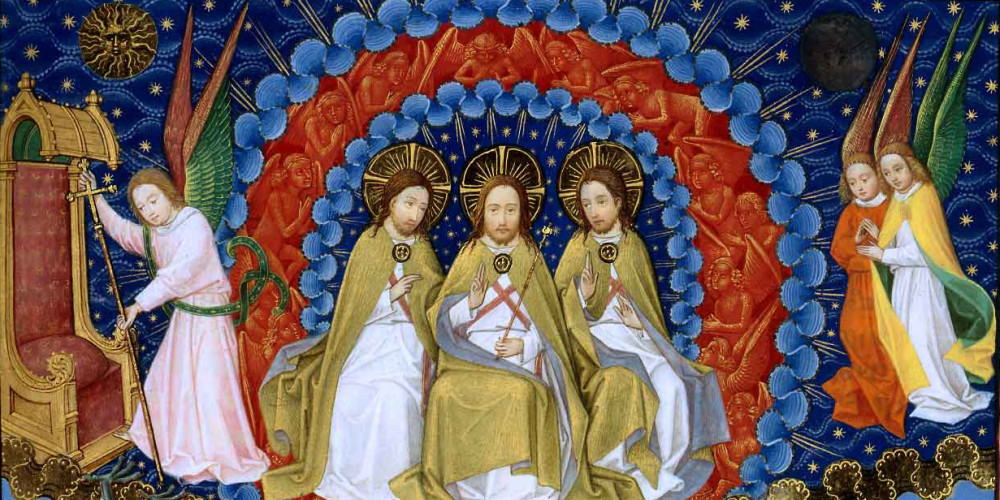

La Sainte Trinité et le châtiment des anges rebelles

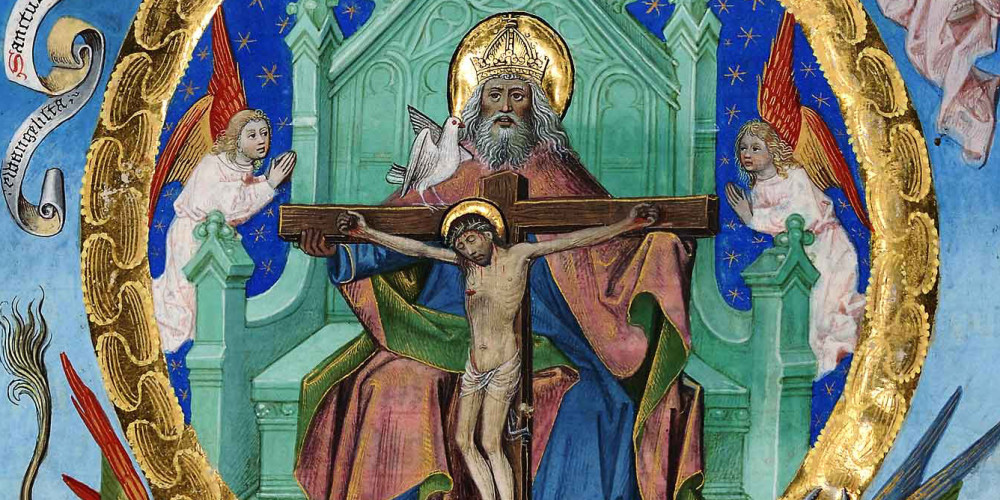

Les thèmes religieux sont revisités avec une puissance d'évocation propre au talent des artistes qui, tels Jean Le Tavernier ou le Maître d'Antoine de Bourgogne, composent de véritables tableaux dramatiques restituant les tourments de l'imaginaire médiéval.

Bibliothèque nationale de France

La Nativité

En s’adressant en priorité à un public profane, les enlumineurs doivent répondre à une nouvelle, et importante, demande de livres. Il convient donc de produire en conséquence et de travailler vite, fût-ce en répétant les mêmes schémas. Des ouvrages courants se font alors en série d’après des modèles auxquels il suffit d’apporter des aménagements de détail en fonction de la clientèle.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Sainte Trinité et les symboles du tétramorphe

Le travail est généralement réalisé collectivement dans un atelier par le maître, ses aides et ses apprentis. Souvent, plusieurs commandes sont traitées à la fois et les cahiers d’un même volume peuvent être partagés entre différents ateliers.

© Bibliothèque royale de Belgique

La Vierge indique les dimensions de l’église à construire ; la Vierge signale l’emplacement d’un trésor

Le goût pour la grisaille, peinture ton sur ton, en camaïeu de gris, à la mode dans les manuscrits parisiens de luxe entre 1350 et 1380, reparaît en Flandre dans la peinture puis dans de somptueux manuscrits réalisés pour la cour de Bourgogne à partir de 1460.

Bibliothèque nationale de France

Bataille de l’Écluse en 1340

Au 14e siècle, les manuscrits flamands se chargent de « drôleries », les décorations marginales se peuplent de monstres, d’anthropomorphes et d’hybrides. Le but de ces satires parfois très virulentes est avant tout le plaisir et l’amusement. Le genre ne durera que quelques décennies.

Bibliothèque nationale de France

Armoiries, emblèmes et devises de Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal (vers 1455-1458)

L’héraldique et l’emblématique sont présentes partout dans le livre manuscrit enluminé. Les armoiries traditionnelles sont complétées par des formules emblématiques nouvelles – badges, devises, formules identitaires – qui ornent livres et vêtements, puis vient la mode des initiales, des chiffres et des monogrammes. Une exubérance héraldique et emblématique qui touche à son paroxysme au 15e siècle à la cour de Bourgogne.

© Bibliothèque royale de Belgique

La Nativité

Les artistes flamands concentrent leur talent et leur inventivité plastique dans la miniature. On y retrouve le souci du détail, le réalisme des figures et des attitudes, les paysages urbains d'arrière-plan et les effets de perspective atmosphérique qui caractérisent l'art des peintres primitifs flamands.

© Bibliothèque royale de Belgique

© Bibliothèque nationale de France