La symbolique des nombres

Trois, quatre, six : autant de chiffres qui tirent leur symbolique de la Bible, et qui structurent la pensée médiévale.

Mots-clés

Les trois âges de la vie humaine

L’enluminure figure l’enfant au berceau, l’âge moyen, la vieillesse, tous également soumis à la volonté de la Mort.

Bibliothèque nationale de France

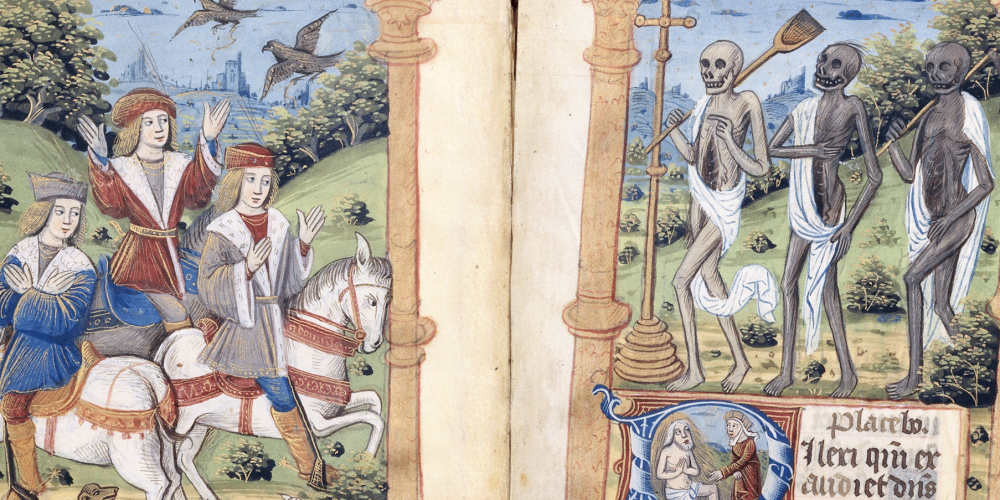

Rencontre des trois morts et des trois vifs

Bibliothèque nationale de France

Le dit des trois morts et des trois vifs

Trois jeunes gens trop attachés aux plaisirs de l’existence rencontrent trois morts à différents stades de la décomposition : comme la vie humaine, la mort peut elle aussi être divisée en trois étapes. « Nous fûmes ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes », leur disent ces derniers afin de les inciter à mener une vie plus morale.

Cette histoire, conçue au début du 13e siècle, a introduit la mort dans la poésie littéraire. L’image est réactualisée par les pestes des 14e et 15e siècles : elle est souvent figurée dans les livres d’heures de la fin du 14e siècle et du siècle suivant.

Pourquoi sont-ils trois ? Le chiffre trois, jugé exemplaire (la sainte Trinité, la Sainte Famille, etc., les Rois mages, et, à la fin du Moyen Âge, la partition enfer/purgatoire/paradis), a paru aux hommes du Moyen Âge le plus adapté pour diffuser un message de piété. C’est le chiffre de la communication.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

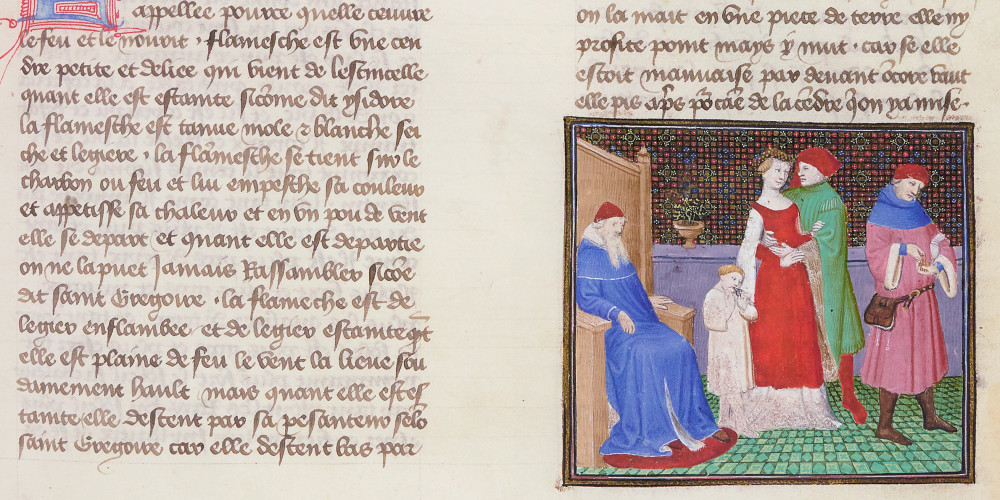

Les trois continents

Le Livre des propriétés des choses (De proprietatibus rerum) s’imposa dans toute l’Europe comme la grande somme médiévale d’histoire naturelle, notamment par le biais de traductions vernaculaires. La version française fut commandée par Charles V à Jean Corbichon, qui acheva sa traduction en 1372. Elle donna lieu à de multiples exemplaires de grand format somptueusement enluminés. Celui-ci a été enluminé par Évrard d’Espinques et porte les armes de Jean du Mas, seigneur de L’Isle-Adam, conseiller et chambellan du roi Louis XI, mort dans la dernière décennie du 15e siècle.

Dans ce livre, plusieurs illustrations représentent la Terre selon la tradition « T dans l’O ». Celle-ci accompagne le premier chapitre du quinzième livre, « qui parle de la division du monde ». Elle montre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, soit les trois parties du monde connu avant la découverte de l’Amérique. L’Asie, la partie du monde la plus étendue, culmine avec Jérusalem qui se découpe sur le ciel. Considérée comme un paradis en ce monde, Jérusalem doit être le plus près possible du Ciel, donc en haut. Le planisphère se trouve ainsi orienté à l’est. En bas, l’Europe et l’Afrique sont séparées par des bras de mer orthogonaux parsemés de petites îles. Les rubans blancs et sinueux à l’intérieur des continents figurent des fleuves fantaisistes.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les trois rois

Chacun des Mages figure un âge de la vie. Le plus jeune, le dernier de la file, est imberbe et son regard est vif et enjoué. Le second, qui représente l’âge moyen, porte une courte barbe et ses cheveux sont bruns ; son regard est sérieux ; le troisième, qui figure la vieillesse, est doté d’une chevelure et d’une longue barbe blanche ; son regard paraît las. C’est ce dernier roi qui est mis en valeur auprès de l’Enfant Jésus, selon un procédé devenu traditionnel et qui en dit long sur la façon dont la jeunesse était alors considérée : le Roi mage jeune, parfois représenté plus petit que les autres, est presque toujours placé derrière les autres, en vertu de la méfiance qu’inspirent la jeunesse et son manque d’expérience aux hommes médiévaux, et le plus âgé devant, agenouillé face au Christ, en vertu de l’admiration éprouvée envers les personnes d’expérience.

Bibliothèque nationale de France

Le Mage noir

Si les trois mages symbolisent les trois continents connus avant la découverte de l’Amérique, les artistes les figurent rarement de manière exotique avant le 15e siècle. À cette date, le premier, et le plus âgé, est un Blanc, le second un Asiatique en costume et le dernier un Noir somptueusement vêtu — mais portant souvent, à l’oreille, l’anneau de l’esclavage.

Bibliothèque nationale de France

Les trois rois

Chacun des Mages figure un âge de la vie. Le plus proche de l’Enfant Jésus est un vieillard à barbe blanche, le second un homme d’âge mûr à la longue robe de l’homme de pouvoir, le dernier, qui reprend son cadeau à un serviteur, le jeune homme. Peu différent du précédent personnage, qu’il tient d’ailleurs par le bras, il a une vêture plus courte et une dague qui marquent sa jeunesse : il est habillé à la dernière mode et sa force juvénile le rend apte au combat.

Bibliothèque nationale de France

Les trois rois

Trois rois mages sont représentés ici. Chacun des Mages figure un continent. Le plus jeune porte un turban qui évoque le Proche-Orient.

Bibliothèque nationale de France

Les quatre âges de la vie

La théorie des quatre âges de la vie est traduite par quatre personnages. Le vieillard, chaudement vêtu, la canne à la main, semble dire au revoir à l’enfant qu’il fut et quitter l’image — et la vie. L’adulte, au milieu de sa vie et fièrement campé au centre de la pièce, en armure, est là pour protéger l’enfant. Le jeune homme, coquettement vêtu à la mode de son temps, en chausses collantes et pourpoint avantageusement rembourré aux épaules, se penche vers l’enfant blond qui apprend à marcher dans un « youpala » à roulettes et porte la robe rouge, couleur protectrice de l’enfance. Il baigne dans la lumière douce du paysage sur lequel s’ouvre la fenêtre : c’est l’entrée dans la vie.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les quatre âges

La vie humaine a été divisée en quatre stades : pueritia, l’enfance ; adulescentia, la jeunesse ; iuventus, l’âge mûr ; senectus, la vieillesse. Cette division quadripartite est peut-être inspirée par celle de la théorie humorale et des quatre éléments.

Bibliothèque nationale de France

Les quatre âges de l'homme

L’enluminure représente l’enfant de 7 ans et sa toupie, le jeune homme et sa dague, l’homme d’âge moyen doté d’un bâton de commandement, de plus forte carrure que les autres personnages, et enfin le vieil homme barbu, chaudement vêtu et appuyé sur sa canne.

Bibliothèque nationale de France

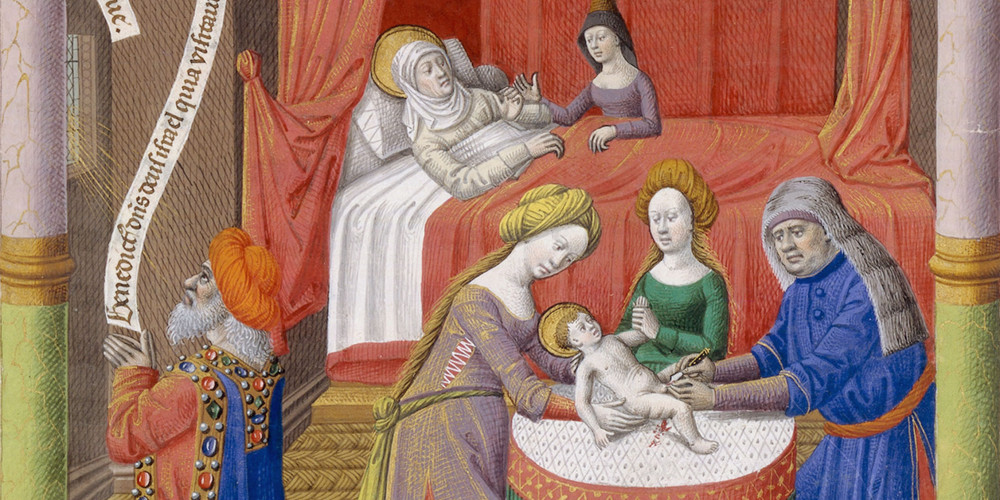

L'enfant de 7 ans

L’enluminure représente l’enfant de 7 ans faisant tournoyer sa toupie, l’homme jeune enlaçant une femme, l’âge mûr travaillant à gagner de l’argent et le vieillard à la longue barbe assis en chaire.

Bibliothèque nationale de France

Des quatre temps de l'an ou les quatre saisons

Le cycle de la vie est volontiers comparé à celui de l’année : il y a quatre âges de la vie comme il y a quatre saisons, ici superposées du printemps à l’hiver.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les quatre temps du travail agricole

Le Liber de proprietatibus rerum, écrit vers 1230-1240 par le franciscain Barthélemy l'Anglais, compte parmi les nombreuses encyclopédies rédigées durant le 8e siècle. Le nombre des copies et des traductions, dont celle exécutée en 1372 pour Charles V par Jean Corbechon, atteste de leur succès. Ces ouvrages diffèrent des sommes savantes par leur caractère fragmentaire et mettent à la portée d'un large public un aperçu des connaissances de l'époque, notamment sur les espèces animales et végétales.

Le chapitre IX traite du temps et de ses divisions, saisons, mois et semaines ; il est curieusement illustré par quatre paysans au travail, un semeur, un faucheur, un moissonneur et un vendangeur qui entourent un homme en train de se chauffer grâce à un brasero monté sur roulettes. Ce personnage âgé, qui est souvent figuré dans les calendriers aux mois de janvier ou de février, peut ici être interprété comme une évocation de l'hiver et un symbole de l'année. La fenaison et la moisson se déroulent d'ordinaire dans les calendriers en juin et juillet, et les vendanges et les semailles en septembre et octobre.

Bibliothèque nationale de France

Les quatre éléments et les quatre humeurs, l'être humain au centre

La terre, le ciel, l’eau et le feu… Ces quatre éléments commandent le système tout entier de pensée médiévale, aussi bien symbolique que technique.

Bibliothèque nationale de France

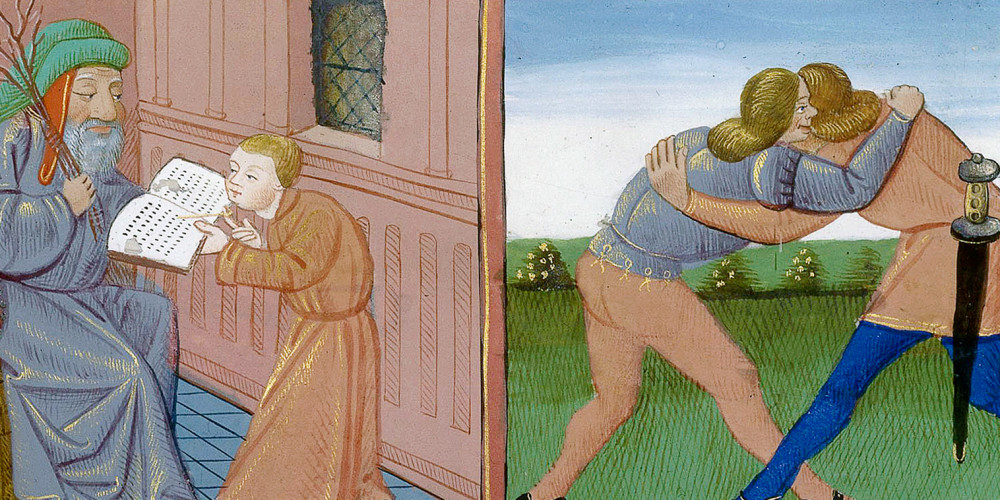

L’instruction des jeunes

Un programme éducatif destiné aux trois états de la société. En haut, à gauche, pour tous, la lecture ; à droite, pour les jeunes nobles, l’entraînement militaire ; en bas à gauche, pour les artisans, (ici un peintre) l’apprentissage professionnel ; à droite, pour les clercs d’Église, la musique.

Bibliothèque nationale de France

Les six âges de l'homme

Le plus jeune des enfants joue à la toupie, celui de 7 ans dispose d’un petit arc, l’adolescent de 14 à 21 ans, qui sacrifie à l’élégance, part à la chasse, l’homme d’âge moyen travaille à son ouvroir, un sac d’argent sur le comptoir et des pots d’épices sur les étagères, l’homme d’âge mûr discute avec le vieillard à la longue barbe blanche.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les six jours de la Création

Au centre, dans un orbe, hors du temps, Dieu se repose le septième jour.

Bibliothèque nationale de France

Les six jours de la Création

Les six jours de la Création, depuis saint Augustin et saint Jérôme, sont comparés aux âges de la vie : le premier jour, le monde est encore dans son enfance. De même, l’histoire du monde est divisée en six périodes : le premier âge de l’humanité va de la Création au Déluge. La théologie a donc inspiré l’une des subdivisions classiques de la vie humaine en six phases.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les six âges de l'homme

Au centre se tient l’enfant de moins de 7 ans, en longue robe verte, couleur de la jeunesse. Il est tenu par le poignet par le vieillard aux cheveux blancs et à la robe d’un bleu terni, de faible prix, assis sur un banc, devant la cheminée, et s’appuyant sur une canne : les deux extrémités de la chaîne de la vie se rejoignent. On dit communément que les grands vieillards retombent en enfance, qu’ils perdent leurs dents, qu’ils ne parlent plus avec sagesse... L’artiste a imaginé de rassembler symboliquement ces deux âges comparables par la dépendance et le défaut de sagesse.

À droite, l’enfant de plus de 7 ans, en robe brune, et l’adolescent de 14 ans, en robe rouge : il est à l’âge de l’université et argumente un discours avec ses mains. Ils sont tournés vers l’extérieur, devant une fenêtre ; leur mise en situation signifie qu’ils ont encore tout à découvrir. L’enfance et la jeunesse sont du côté du dehors. De l’autre côté du groupe constitué par le petit enfant et le vieillard se tiennent deux étapes de la maturité : eux aussi sont à l’âge du savoir, ce qui se repère aux mouvements de leurs mains, qui signalent un dialogue, et à l’âge de la reproduction, ce que manifeste fortement un grand lit à courtines paré de tissu rouge. Ils sont à l’âge du dedans, de la vie domestique ou de bureau.

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France