La Genèse du texte

Des récits animaliers

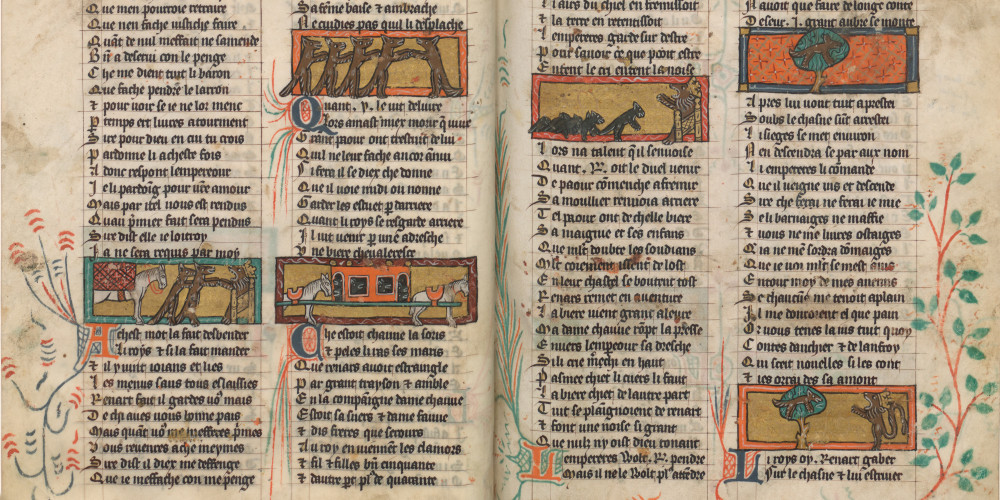

Le Roman de Renart est issu d’une longue tradition de récits animaliers en latin, fables ou récits exemplaires. Ces fables, familières aujourd’hui encore grâce à La Fontaine, mettent en scène un monde animal pour un enseignement moral qui se double souvent d’une satire sociale et politique. C’est sur ce modèle qu’au milieu du 12e siècle un moine de Gand, appelé Nivard, rédige un poème en latin de 6500 vers, Ysengrimus, où apparaissent le personnage de Reinardus et ses premières aventures.

Mots-clés

Le Renard et le Chien

De nombreuses fables inspirées d’Ésope circulent au Moyen Âge. Elles sont écrites en latin par Phèdre (1er siècle), Babrius (2e siècle) et Avianus (fin du 4e siècle). Les fables d’Avianus sont étudiées par tous les écoliers. Celles de Phèdre, largement recopiées dans les monastères, font l’objet, vers 1175, de deux adaptations en vers latins, qu’on appelle le Romulus.

Ces fables, familières aujourd’hui encore grâce à La Fontaine, mettent en scène un monde animal pour un enseignement moral qui se double souvent d’une satire sociale et politique. C’est sur ce modèle qu’au milieu du 12e siècle un moine de Gand, appelé Nivard, rédige un poème en latin de 6500 vers, Ysengrimus, où apparaissent le personnage de Reinardus et ses premières aventures.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Portrait d’un clerc auteur

Des clercs anonymes

Moines et clercs s'amusent à filer les aventures du loup Ysengrimus et du goupil Reinardus, les transposant du latin en langage courant – on parle alors le "roman" –, ajoutant des épisodes ou les remaniant à leur gré. Ainsi se constitue le Roman de Renart, c'est-à-dire un ensemble de récits en langue romane dont Renart est le héros. Les auteurs, au nombre d'une vingtaine, sont des clercs fortement imprégnés de littérature classique latine et néolatine. Le nom du premier d'entre eux nous est connu : un certain Pierre de Saint-Cloud.

© Bibliothèque nationale de France

Chauve la souris et Pelé le rat, victimes de Renart

Des recueils d'épisodes

Le Roman de Renart n'est donc pas un roman au sens moderne du terme, mais un ensemble disparate de récits appelés "branches" dès le Moyen Âge. On dénombre 25 à 27 branches de 300 à 3000 vers, soient quelque 25000 vers. La plus ancienne branche remonte aux années 1170, les plus récentes vers 1250. Dès le 13e siècle, les branches sont regroupées en recueils, sans ordre ni chronologie, auxquels des effets d'intertextualité confèrent une certaine unité.

© Bibliothèque nationale de France

Renart et les poulets

Parodie des chansons de geste

Les plus anciennes branches du Roman de Renart narrent le long conflit, de type épique, qui oppose le goupil et les autres animaux de la forêt et de la basse-cour – Chantecler le coq, Tibert le chat, Tiécelin le corbeau, Brun l'ours et surtout son pire ennemi, le loup Ysengrin. Un prologue en souligne l'originalité : non plus un sujet antique comme le Roman de Troie ou l'histoire de Tristan, mais "les aventures et les exploits de Renart" et "la terrible guerre qui l'oppose à Ysengrin."

Bibliothèque nationale de France

Renart blesse Ysengrin en combat singulier

Critique de la société médiévale

Les branches plus récentes dessinent une société animale organisée, où chaque espèce est dotée d'un nom propre, d'une fonction et d'un trait de caractère. Entouré de sa cour de barons, le roi Noble le lion est juste et majestueux alors que la lionne Fière son épouse s'avère orgueilleuse et un peu sotte. Ysengrin, aussi fort que bête, assure auprès du roi l'office de connétable. Le goupil et le loup s'affrontent comme des seigneurs féodaux.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’auteur à son pupitre

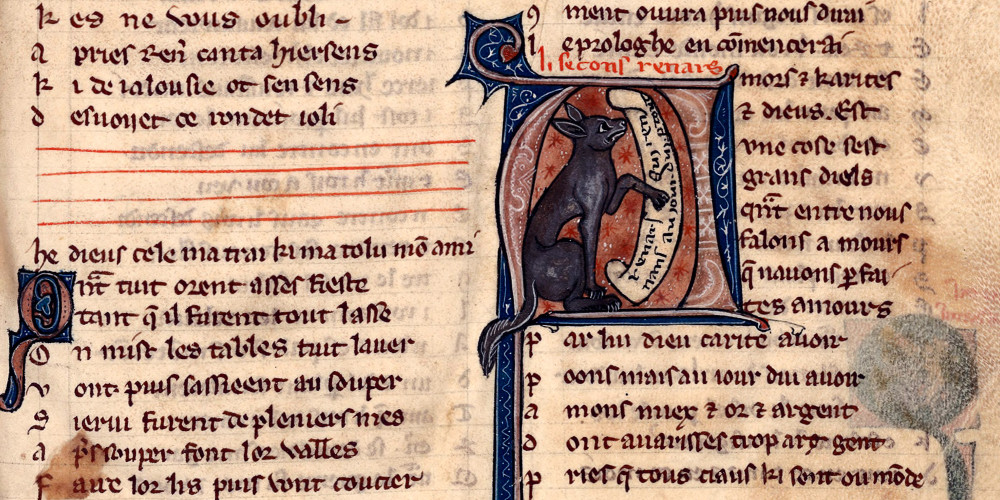

Renart le Nouvel

À la fin du 13e siècle, Jacquemart Gielée reprend les mêmes personnages pour écrire une œuvre d'édification morale, Renart le Nouvel, à la forme allégorique et symbolique où le goupil devient l'incarnation du Mal, maître du monde. Renart triomphe et se retrouve finalement installé au sommet de la roue de la fortune. Il est le démon qui séduit l'humanité par ambition.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Renart le nouvel

Anthropomorphisme des personnages

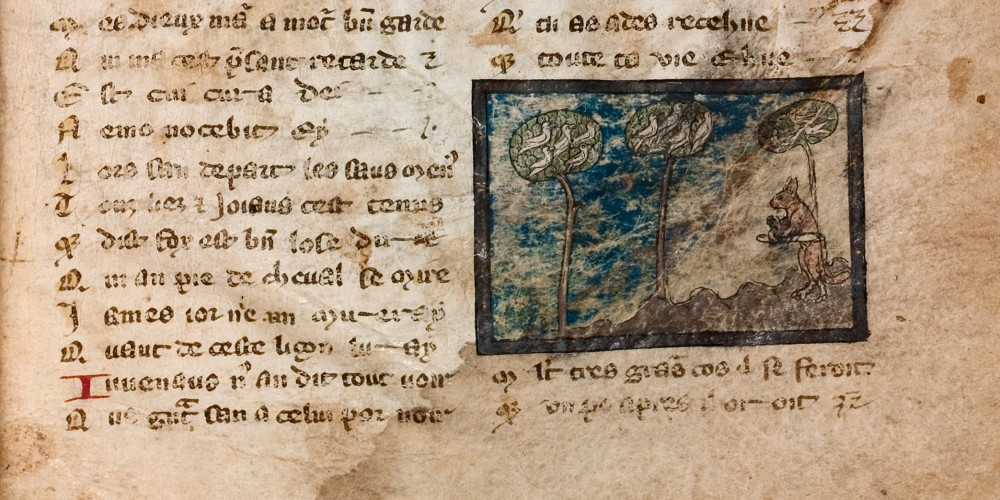

Dans les avatars du Roman de Renart, un certain réalisme satirique l'emporte sur l'imagination comique des premiers récits. Un anthropomorphisme croissant marque cette progression du réalisme. Évoluant dans une société véritablement organisée comme celle des hommes, les héros animaux prennent une forme humaine alors que le corps animal reste très présent dans les premiers manuscrits où les bêtes courent à quatre pattes.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Renart prêchant aux oiseaux

Renart le Contrefait

C'est la dernière forme prise par le Roman de Renart au Moyen Âge. L'auteur, un clerc défroqué, n'a pas voulu faire une imitation mais "contrefaire", c'est-à-dire prendre le masque de Renart pour critiquer la société et dénoncer les vices de son temps. Deux rédactions sont entreprises : l'une entre 1319 et 1322, l'autre, plus importante et d'un style plus assuré, de 1328 à 1342.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Renart assis tenant un phylactère

Renart consacré par la littérature

Souvent drôles et légers, parfois cruels et mordants, ces récits parodiques connaissent très vite un immense succès. Ils sont adaptés dans plusieurs langues européennes, notamment en allemand et en néerlandais. Le nom de "goupil" disparaît alors, remplacé par celui de "Renart" qui entre dans la langue française pour désigner l'espèce animale.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France