Musset, l’exaltation du romantisme

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux

Alfred de Musset

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux

Une jeunesse agitée

Alfred de Musset naît à Paris en 1810, huit ans après Victor Hugo, dans une famille bourgeoise. C’est un élève brillant couronné de prix qui font l’admiration de sa mère, mais sa vie d’étudiant sera courte et agitée. Après son baccalauréat, il abandonne rapidement ses études pour mener une vie de dandy, fréquentant les maisons closes et abusant de l’alcool.

Le parisien chez lui entrave le poète ; le dandysme y corrompt l’élégance.

Alfred de Musset

Alfred de Musset naît à Paris en 1810 dans une famille bourgeoise et cultivée. Dès l’adolescence, il fréquente les salons de Victor Hugo et Charles Nodier, fiefs des romantiques :

« Je vous ai vu bambin, boudeur et paresseux ;

Vous aimiez Lord Byron, les grands vers et la danse. » (Musset, « Sonnet à Mme M. N. » )

Il abandonne ses études de droit et de médecine, préférant mener une vie de dandy, fréquentant les maisons closes et abusant de l’alcool. À la mort de son père, il est contraint de travailler et décide de vivre de sa plume. Il a vingt-deux ans. C’est par l’entremise du rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes qu’il rencontre George Sand en 1833. Leur liaison orageuse, dont nombre d’épisodes sont rendus publics, se termine deux ans plus tard.

Musset a écrit la majorité de son œuvre avant ses trente ans, des pièces de théâtre faites pour être lues et non jouées (On ne badine pas avec l’amour, Lorenzaccio, Fantasio, Un caprice…), un roman semi-autobiographique (La Confession d’un enfant du siècle), des poésies (les Contes d’Espagne et d’Italie, Les Nuits). Si ses contemporains ont souvent cantonné Musset au rôle de dandy sans reconnaître la valeur de ses écrits, le 19e siècle a réhabilité son œuvre, et plus particulièrement son théâtre.

Musset a fréquenté les « Vendredis du Louvre » du comte de Nieuwerkerke, directeur général des Musées nationaux de 1849 à 1863. Le peintre Eugène Giraud caricaturait les invités, qui étaient uniquement des hommes — artistes, hommes de lettres, fonctionnaires et diplomates.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

À vingt-deux ans, son père meurt au cours de l’épidémie de choléra qui touche Paris. Cette disparition le marque profondément et le contraint à travailler. Il décide de vivre de sa plume et écrit des textes dans la Revue des Deux Mondes, mais la création est assez laborieuse. Il écrit ainsi à Paul Foucher : « Je me sens par moments une envie de prendre la plume et de salir une ou deux feuilles de papier ; mais la première difficulté me rebute et un souverain dégoût me fait étendre les bras et fermer les yeux. »

George Sand

Portrait de George Sand

George Sand (1804-1876), pseudonyme d’Aurore Dupin, est l’une des femmes écrivains les plus importantes du 19e siècle. Son œuvre compte 90 romans, des contes, des pièces de théâtre, de nombreux articles politiques, ainsi qu’une riche correspondance (26 volumes) et des Mémoires (1854-1855). Reconnue par de grands romanciers de son temps, comme Honoré de Balzac ou Gustave Flaubert, elle s’illustre dans des genres variés comme le roman socialiste ou le roman champêtre avec François le Champi (1848) ou La Petite Fadette (1849).

Mais, au 19e siècle, la presse s’intéresse presque moins à l’œuvre littéraire qu’à la femme. Longtemps, on ne retiendra de George Sand que ses amours avec l’écrivain romantique Alfred de Musset, puis avec le compositeur Frédéric Chopin…

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Toute sa vie, Musset sera victime de telles crises. Quant à George Sand, elle entretient une liaison avec Pagello, le médecin italien de Musset, qui la protège aussi de ses accès de violence. Découvrant leur liaison, Musset l’insulte, la retient dans sa chambre ou la pourchasse dans Venise. Puis il rentre à Paris et commence au printemps 1834 On ne badine pas avec l’amour, œuvre de commande de Buloz, et Lorenzaccio, dont le thème lui a été inspiré par George Sand. Au même moment, naît en lui l’idée d’écrire leur histoire : « il me semble que cela me guérirait et m’élèverait le cœur », écrit-il à son ancienne maîtresse. Ce sera La Confession d’un enfant du siècle, qui paraîtra en 1836.

En marge des romantiques

Quelques mois plus tard, Sand quitte Pagello et reprend sa liaison avec Musset, aussi orageuse qu’avant : ces scènes, ces pleurs, ces repentirs font beaucoup souffrir l’écrivaine qui traverse une période sombre, d’autant que leurs frasques sont connues du public : « une vipère me mange le cœur », écrit-elle. En mars 1835, leur histoire se termine bel et bien. Musset retourne alors à l’écriture, aux salons et à ses maîtresses : Aimée d’Alton, Mme Jaubert, Louise la grisette, l’actrice Rachel, Melle Allan Despréaux…

Aimer est le grand point, qu’importe la maîtresse ? Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse.

Il publie anonymement d’abord, les Lettres de Dupuis et Cotonet en 1836-1837, pamphlet contre le mouvement romantique dont on peut retenir cette définition railleuse : « Le romantisme, c’est […] la robe blanche des saules ; ô la belle chose, monsieur ! C’est l’infini et l’étoilé, le chaud, le rompu, le désenivré, et pourtant en même temps le plein et le rond, le diamétral, le pyramidal, l’oriental, le nu à vif, l’étreint, l’embrassé, le tourbillonnant ; quelle science nouvelle ! C’est la philosophie providentielle géométrisant les faits accomplis, puis s’élançant dans le vague des expériences pour y ciseler les fibres secrètes… » Dans ces mêmes années, il écrit Les Nuits : La Nuit de mai et La Nuit de décembre en 1835, La Nuit d’août en 1836, La Nuit d’octobre en 1837.

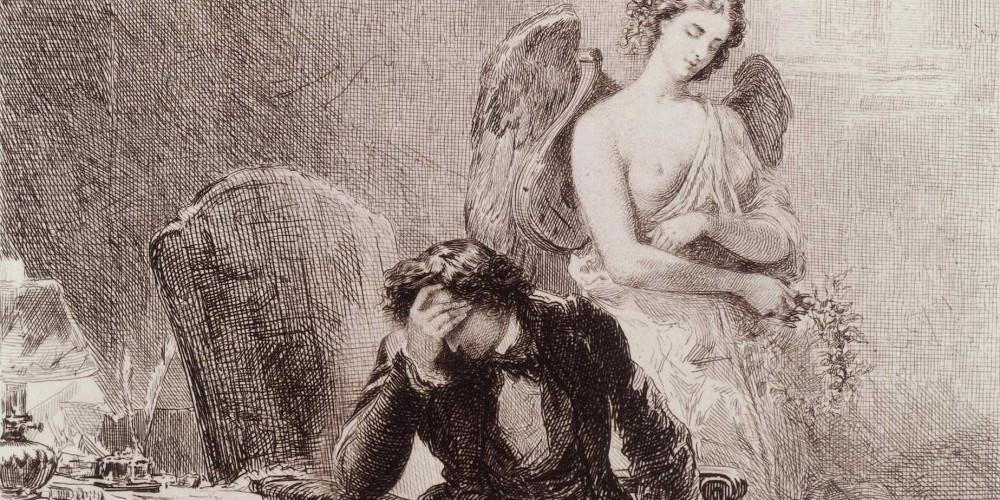

La Nuit d’octobre

Après sa rupture définitive avec George Sand, Musset compose quatre poèmes élégiaques, variations sur le thème de la muse : « La Nuit de mai » (1835), « La Nuit de décembre » (1835), « La Nuit d’août » (1836) et « La Nuit d’octobre » (1837).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’usure de la vie

Bibliothèque nationale de France

L’heure de ma mort, depuis dix-huit mois,

De tous les côtés sonne à mes oreilles […]

Ma force à lutter s'use et se prodigue.

Jusqu'à mon repos, tout est un combat ;

Et, comme un coursier brisé de fatigue,

Mon courage éteint chancelle et s'abat.

Des genres très variés

Alfred de Musset s’exprime dans des genres très variés : la poésie (Les Nuits, Rolla), le théâtre (Les Caprices de Marianne), la prose (La Confession d’un enfant du siècle). Il remet même au goût du jour le proverbe qui était un exercice consistant à composer une pièce de théâtre à laquelle un proverbe choisi à l’avance servait de modèle et donnait le titre de la pièce : On ne badine pas avec l’amour, Il ne faut jurer de rien, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée.

Musset décrit un amour absolu et exalté ; la souffrance qu’il procure est insoutenable, le désespoir qu’il génère impérativement est incurable. Mais cette exaltation tire le poète au-dessus des hommes. Le thème du double est aussi permanent chez lui. Lorenzaccio incarne parfaitement cette double personnalité, à la fois dépravée et cynique mais animée d’un idéal et faisant le sacrifice ultime de sa vie pour rétablir la justice.

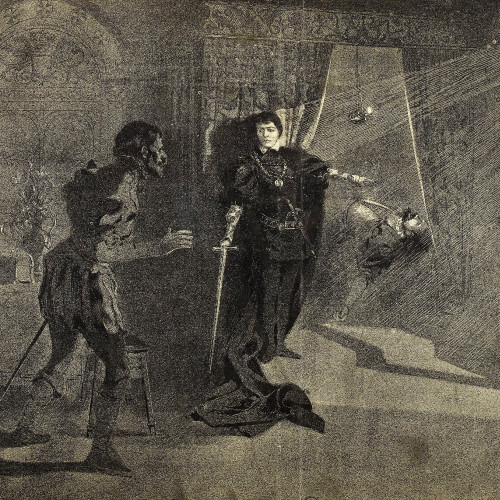

Lorenzaccio, drame d’Alfred de Musset, représenté sur le Théâtre de la Renaissance

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

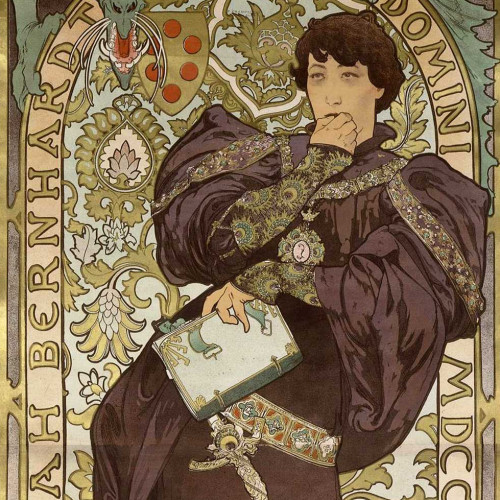

Lorenzaccio. Sarah Bernhardt. Théâtre de La Renaissance

Le 3 décembre 1896, soixante-deux ans après la publication de Lorenzaccio, la pièce est créée au Théâtre de la Renaissance. L’adaptation, en 5 actes, est d’Armand d’Artois, les costumes et les décors d’Alphonse Mucha, la musique de Puget. Victorien Sardou lui-même supervise l’ordonnance du spectacle. La tâche de d’Artois, pour critiquée qu’elle ait été, n’a pas été facile : limitation des décors et des personnages, obéissance aux exigences de la censure, remaniements en conséquence. Le résultat : 5 actes organisés chacun autour d’un seul lieu scénique et regroupant des scènes éparses ; des scènes tronquées ou supprimées. Pour Sarah Bernhardt, la création de Lorenzaccio va être l’occasion d’un exploit personnel. Armand d’Artois a raconté comment s’est décidée la mise en scène : « – Un travesti, me dit-elle [Sarah], je n’en veux plus jouer. Si encore ce travesti avait quelque chose qui le distinguât des autres ? Alors je risquai : Mais Lorenzaccio ? – L’œil de Sarah s’alluma – Oui, Lorenzaccio ! j’en rêve. mais la pièce ? – La voilà, m’écriai-je, en tirant de ma poche un rouleau de papier noirci par la main des copistes. » Une semaine après la création, la comédienne confiait à L’Echo de Paris : « J’ai eu la fortune de créer, de faire sortir de mon intelligence et de mon cœur un personnage non encore vu. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Alfred de Musset fut longtemps raillé par ses contemporains qui jugeaient sa vie tourmentée et son style exagérément exalté et impudique. Ce n’est qu’au début du 20e siècle que son œuvre fait l’objet d’une critique plus mesurée et que l’on reconsidère sa prose et son théâtre. La première représentation de Lorenzaccio par Sarah Bernhardt en 1896 contribua pour beaucoup à cette réhabilitation. L’étude de ses textes prit peu à peu le pas sur ses péripéties personnelles et l’« immoralité » de Musset fut au contraire analysée comme un moyen d’appréhender la vérité par de nécessaires expériences de connaissance de soi. En transgressant la morale, il livrait la profondeur réelle des sentiments et osait écrire les épanchements du cœur.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017).

Lien permanent

ark:/12148/mmm7tzwtft4vp