La ville au 13e siècle

© Bibliothèque nationale de France

Construction de Paris

Au cœur d’un terroir riche en blé et en vigne, en forêts et en hommes, est né Paris. La ville bénéficie d’une situation de carrefour sur les axes nord-sud et est-ouest et d’un site propice au développement urbain. Une île, l’île, la Cité, facilite la traversée de la Seine ; une plaine au nord, protégée des inondations par une levée de terre, et quelques collines attirent le peuplement dès l’époque gallo-romaine. Lutèce a grandi à partir de l’île centrale (L’île de la Cité) qui abritait le palais du gouverneur romain (à l’ouest) et le temple de Jupiter (à l’est). Les invasions du 3e siècle ont entraîné un repli des populations sur cette île, entourée de murailles construites avec les pierres des monuments de la rive gauche abandonnée.

Clovis en fait une ville chrétienne et royale dénommée dès lors Paris (la ville des Parisii). C’est dans cette ville que le roi mérovingien réside et meurt (511). Les Carolingiens délaissent Paris, leur empire étant plus orienté vers l’est (Austrasie), avec Aix-la-Chapelle comme capitale. Devant la menace normande (à partir de 845), Charles le Chauve restaure la muraille de la Cité et fait fortifier son unique pont.

Les premiers rois de France ont été d’infatigables voyageurs, passant d’un palais à une résidence, suivis par une cour itinérante. Ils devaient se montrer aux grands et au peuple pour revivifier sans cesse le lien vassalique qui les unissait aux élites du royaume. Cette itinérance du pouvoir royal était difficilement compatible avec la notion d’une capitale fixe. Le changement dynastique intervenu avec l’élection d’Hugues Capet (987) porte au pouvoir le descendant de Robert le Fort, comte de Paris.

À partir du 12e siècle, le roi se fixe à Paris, avec sa cour et une administration centrale de plus en plus élaborée.

© Bibliothèque nationale de France

L'essor des villes

La ville se différencie de la campagne par ses murailles, élargies à plusieurs reprises en fonction du développement urbain. La renaissance démographique, agricole et commerciale des 11e et 12e siècles transforme la ville. Les villes sont souvent situées dans des endroits stratégiques comme un estuaire, un cours d'eau navigable, un dernier pont avant l'embouchure d'un fleuve, un carrefour, des routes de commerce ou de pèlerinage. Dès le 10e siècle, des bourgs se développent à côté des cités, autour d'une riche abbaye ou près des remparts d'un château. Certaines villes s'agrandissent en cercles concentriques autour d'un édifice religieux, comme la ville de Reims, dont l'extension s'effectue à partir des deux centres de la basilique de Saint-Remi et de la cathédrale Notre-Dame.

L'accroissement de la population et de la superficie de la ville reflète son dynamisme, même si les villes du Moyen Âge restent peu peuplées. La majorité d'entre elles comptent entre 5 000 et 10 000 habitants. Paris avec environ 200 000 habitants au 13e siècle est la plus grande ville médiévale en Occident.

Le risque de noyade

Cette enluminure relate la noyade de Marotte, 3 ans, dans une rivière qui traverse la ville de Saint-Denis.

Dans le registre supérieur, à gauche, Marotte est gardée par son grand frère dans l’arrière-cour de la maison ; mais ce dernier quitte son poste. Livrée à elle seule, Marotte prend une dînette pour jouer à puiser l’eau ; elle tombe dans la rivière. Son corps dérive jusqu’au lavoir ; une lavandière l’aperçoit et appelle à l’aide. Des voisins repêchent alors l’enfant, la suspendent par les pieds et appuient sur son abdomen pour lui faire recracher l’eau avalée.

Dans le registre inférieur, réanimée, Marotte est ramenée chez elle en état d’hypothermie ; elle est plongée dans un bain chaud. Ensuite, elle est couchée au plus près d’un feu qui flambe dans la cheminée pendant que sa mère la veille en priant. Une fois guérie, la petite fille est emmenée par sa mère au sanctuaire de Saint-Denis pour faire enregistrer sa guérison considérée comme miraculeuse.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Derrière les remparts

La ville est entourée de remparts. Ses murailles peuvent enfermer des vergers, des jardins potagers et des champs. Les rues sont étroites, sinueuses, rarement pavées, et sombres. On ne trouve ni trottoirs, ni égouts souterrains, ni éclairage. Les maisons, souvent construites en bois ou en torchis, s'entassent autour de la cathédrale et près des grands édifices.

Les constructions en bois, l'insuffisance d'eau, l'exiguïté et l'enchevêtrement des rues favorisent la propagation des incendies. Ces incendies constituent, avec les épidémies, le plus grand danger à l'intérieur de la ville. En 1188, six grandes villes sont ravagées par le feu (Arras, Beauvais, Reims…). Entre 1200 et 1225, Rouen brûle à six reprises. Les cathédrales en pierre ne sont pas épargnées. On lutte contre l'incendie en instaurant, à la nuit tombée, le couvre-feu, pendant lequel seul le veilleur de nuit est autorisé à parcourir les rues.

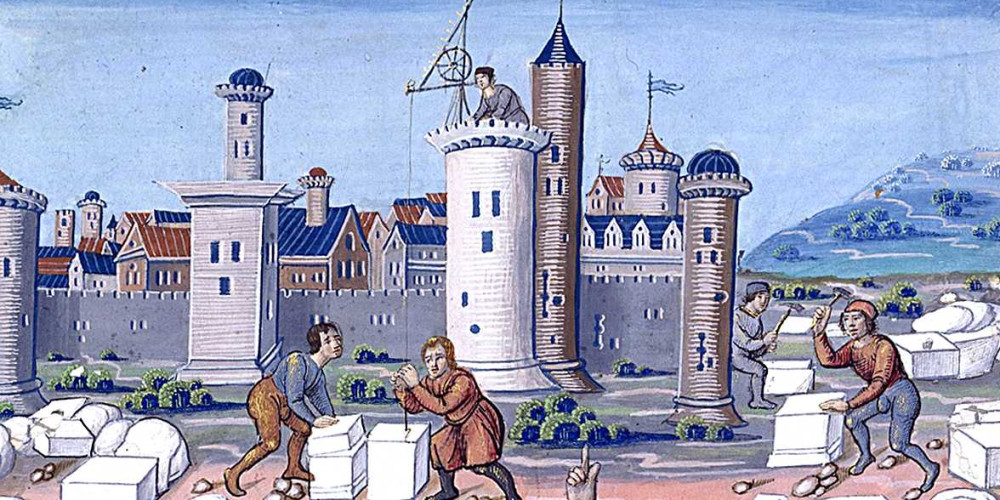

La construction de Troye

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Ses activités

La ville est divisée en quartiers qui coïncident en général avec des métiers. On peut trouver tous les bouchers dans une même rue, les menuisiers dans une autre.

L'artisanat et le commerce sont les principales activités.

Les artisans se rassemblent en associations professionnelles appelées confrérie, « métier », « art », ou corporation. Chaque métier dispose d'un statut organisant la profession, indiquant les conditions et horaires de travail, garantissant la qualité des produits, les prix, édictant les règles de concurrence. Ce statut distingue trois catégories de membres : les maîtres, les compagnons et les apprentis.

Les marchands et les villes s'organisent en hanses ou guildes.

Qu'il s'agisse du travail, de la vie religieuse, des fêtes, des cérémonies ou des distractions, la vie des urbains est encadrée et organisée de manière plutôt stricte et dans le cadre d'un groupe, d'une communauté.

Scène de rue dans une ville de petite Arménie

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L'émancipation des villes

Les habitants des bourgs, appelés bourgeois, dépendent d'un seigneur. Les seigneurs sont les maîtres du territoire des villes. À partir du 11e siècle, les bourgeois souhaitent se libérer du « carcan » seigneurial, ils veulent s'émanciper en obtenant des libertés, par exemple avoir le droit de tenir un marché ou être exemptés des droits seigneuriaux. Ils forment alors des communes et acquièrent une charte qui précise leurs droits et accorde des privilèges et des franchises. Ces droits octroient souvent aux cités leur propre gouvernement, elles peuvent dès lors s'administrer elles-mêmes.

La charte confirme les libertés accordées à la ville par le seigneur. Si la ville devient indépendante, elle est dirigée par un conseil, des assemblées municipales et des magistrats comme les maires, les capitouls, les échevins, les jurés, les consuls ; elle lève des impôts ; elle a son sceau, sa cloche, son tribunal, une milice, un hôtel de ville, un beffroi. Les magistrats, souvent élus, disposent de pouvoirs multiples : militaires, policiers, judiciaires, financiers et économiques.

L'émancipation des villes se fait au profit des marchands les plus fortunés, des notables. La ville devient symbole du pouvoir. En s'affranchissant de l'autorité des seigneurs, elle apparaît comme un espace de libertés.

Deux pouvoirs s'y affrontent : la cathédrale ou l'église d'un côté, le beffroi ou le palais communal de l'autre, chacun cherchant à développer son autorité. Si les conseils se réunissent au début dans les églises ou dans la nef d'une cathédrale, les magistrats vont rapidement chercher un lieu visible et identifiable pour s'assembler et signifier leur indépendance.

L'université

Par son essor, la ville suscite une nouvelle forme d'enseignement et devient, à partir du 12e siècle, le foyer rayonnant du savoir. L'enseignement des écoles-cathédrales prend le pas sur l'enseignement monastique. Les deux grandes écoles prestigieuses sont l'école de Chartres et l'école de Paris. Des maîtres renommés comme Abélard, Pierre Lombard ou Guillaume de Champeaux y enseignent. Au début du 13e siècle, certaines communautés scolaires cherchent à s'affranchir de la tutelle de l'évêque et donnent naissance aux premières universités. Celle de Paris obtient ses premiers statuts en 1215. Les plus grands intellectuels y professent comme saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure ou Albert le Grand.

La quête de savoir emmène les étudiants de ville en ville. Au 13e siècle, on en trouve jusqu'à 10 000 dans le quartier Latin à Paris. Des collèges sont fondés pour les accueillir comme celui de Robert de Sorbon en 1257.