Les animaux dans les enluminures

© Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris

Lapin chevauchant un chien tenant au poing un escargot

© Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris

Des manuscrits consacrés aux animaux

Le Moyen Âge tire sa connaissance des animaux d’un petit nombre de textes : le Physiologus, qui a été composé en grec à Alexandrie au 2e siècle après J.-C., et a été traduit en latin au 4e siècle, attribue une valeur symbolique chrétienne à 48 ou 49 animaux, en puisant ses exemples dans la Bible. Cette liste d’animaux est complétée dans les Etymologies d’Isidore de Séville (début du 7e siècle), qui sont inspirées des Histoires naturelles du naturaliste romain Pline (1er siècle après J.-C.), lui-même héritier de l’Histoire des animaux du philosophe grec Aristote (4e siècle avant J.-C.).

Les œuvres consacrées aux animaux sont d’abord des Bestiaires destinés à l’édification des chrétiens, dans lesquels les considérations morales l’emportent sur les aspects « scientifiques » ou sur la description de la nature. Il faut attendre le 13e siècle pour que la redécouverte des œuvres d’Aristote, par l’intermédiaire des adaptations arabes d’Averroès et d’Avicenne, débouche sur une approche plus réaliste du monde animal, dans un grand nombre de textes encyclopédiques.

De nombreuses œuvres littéraires mettent aussi en scène des animaux : les plus célèbres sont les recueils de fables (ou Isopets) et le Roman de Renart. Enfin, les animaux peuplent les marges des manuscrits, l’imagerie de la Bible et des saints, et les représentations de la vie à la campagne qui abondent dans les livres d’heures, les traités de chasse ou d’élevage.

Dressage des faucons

L’Art de chasser avec les oiseaux est un des principaux traités de fauconnerie du Moyen Âge. Il a fait l’objet de nombreuses copies, dont celle-ci, destinée à Guillaume de Dampierre, richement illustrée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Imagerie animale

L'imagerie animale s'avère dans le Moyen Âge occidental particulièrement riche, les espèces exotiques, mythiques ou fantastiques sont très souvent représentées.

L’alphabet des animaux

Comme les chapiteaux des églises romanes, les miniatures de très nombreux manuscrits du 12e siècle montrent un décor foisonnant où se mêlent motifs végétaux, ornements géométriques, formes humaines et animaux réels ou fantastiques. Les grandes lettres zoomorphes, caractéristiques de l’enluminure romane, s’inspirent parfois de motifs antiques. Les représentations, qui s’émancipent souvent du cadre strict de la lettre, témoignent de l’inventivité sans limite des enlumineurs.

Coq sortant de la lettre

© Médiathèque de l’Agglomération, Troyes

© Médiathèque de l’Agglomération, Troyes

Animal dans une lettre ornée

© Médiathèque de l’Agglomération, Troyes

© Médiathèque de l’Agglomération, Troyes

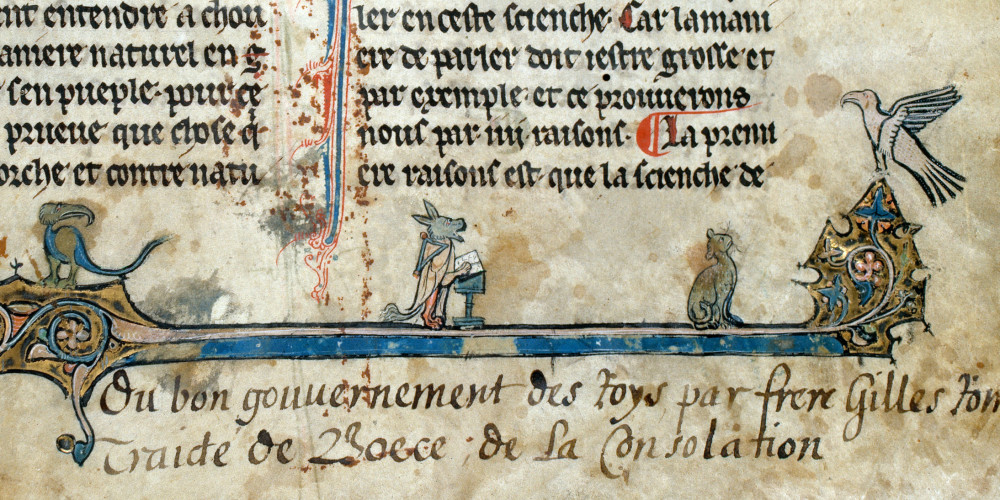

Les animaux dans les marges

À partir du 13e siècle, l’illustration des manuscrits gothiques tend à être plus figurative. Tout en conservant une forte charge symbolique, les animaux sont représentés de manière plus réaliste. Ils peuplent souvent les marges, dans d’innombrables chasses au cerf ou au lapin, et dans des tableaux qui, tantôt commentent le texte, tantôt illustrent un « monde à l’envers » ou des thèmes amusants proches du folklore.

Les manuscrits voient se multiplier les figures marginales qui donnent du texte une interprétation satirique, irrévérencieuse, parfois sexuelle ou scatologique, en jouant souvent sur le sens des mots. Dans cet univers des marges, où transparaît souvent une forme de culture populaire, les animaux sont très présents. Les singes-évêques et autres lapins-chevaliers ont sans doute une fonction satirique. De même, on doit souvent interpréter dans un sens symbolique les scènes de chasse ou de travaux des champs, les poursuites entre animaux, les oiseaux, les singes, les chiens et les lapins : le cerf peut ainsi faire écho à la figure du Christ, les animaux à fourrure comme l’écureuil ou le lapin (conil en ancien français) dans son terrier représentent les organes sexuels féminins.

Renard pourchassant un lapin

© Troyes, Médiathèque de l’Agglomération

© Troyes, Médiathèque de l’Agglomération

La marge des manuscrits peut aussi mettre en scène un « monde à l’envers » où des lapins poursuivent des chiens. Les animaux peuvent enfin jouer une mascarade des passions humaines : guerres, combats, séduction…

Faut-il voir dans ce monde animal des marges l’expression d’une contestation subversive de la société médiévale ? Sans doute pas, car les manuscrits étaient destinés à des nobles, des évêques, de riches bourgeois. Ils expriment plutôt la grande liberté et le goût de la parodie des élites du Moyen Âge.

Les livres d’heures du 15e siècle transforment les marges en véritables cadres placés en avant de la miniature, qui se peuplent de spécimens de la nature : ours, singes, lions, mais aussi papillons, mouches et abeilles en trompe-l’œil… La satire s’efface alors derrière l’illusion. Puis, avec l’imprimerie, l’animal disparaît des marges du livre.

© Bibliothèque nationale de France