L’art du jardin en Chine

Monde à l’écart du monde, le jardin chinois forme un microcosme de la nature à l’échelle de l’homme. Invitation à la retraite, il participe de la quête d’un paradis perdu. Deux éléments essentiels le structurent : la montagne (shan) et l’eau (shui). Par leur reflet changeant et leur foisonnement, les végétaux assurent sa transmutation continuelle à travers les différents moments de la journée et de l’année. Les bâtiments se fondent dans le paysage tout en offrant des vues remarquables.

Mots-clés

Montagne et Eau

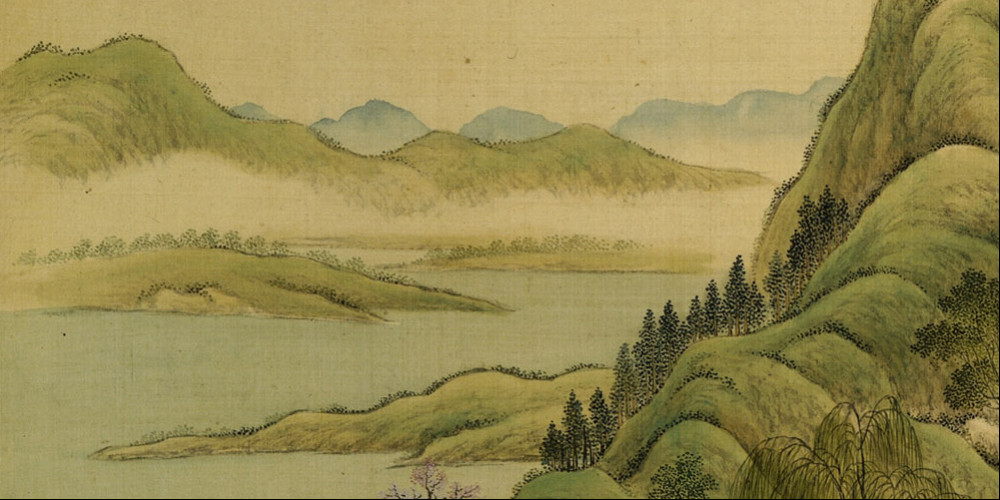

« Pénétrer dans un jardin chinois, c’est entrer dans la pensée chinoise et surtout dans la pensée taoïste. » Le terme signifiant paysage est constitué de deux caractères : shan, montagne, et shui, eau, qui constituent les éléments essentiels de la peinture de paysage shanshui. Ces mêmes éléments, unis en d’infinies combinaisons, caractérisent le jardin traditionnel chinois dont ils structurent l’espace. Ériger des montagnes artificielles et creuser un cours d’eau ou un étang constituent la base de l’aménagement du jardin.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’homme et la nature

Dans une conception taoïste du monde, entre l’Eau et la Montagne s’ouvre un espace dans lequel circulent des forces mystérieuses. L’Eau et la Montagne incarnent non seulement deux pôles de la nature, mais aussi de la sensibilité humaine. « L’homme de cœur, note Confucius, s’enchante de la Montagne. L’homme d’esprit jouit de l’eau ». De la tension entre ces deux pôles naît tout le mouvement de la vie.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le Yin et le Yang

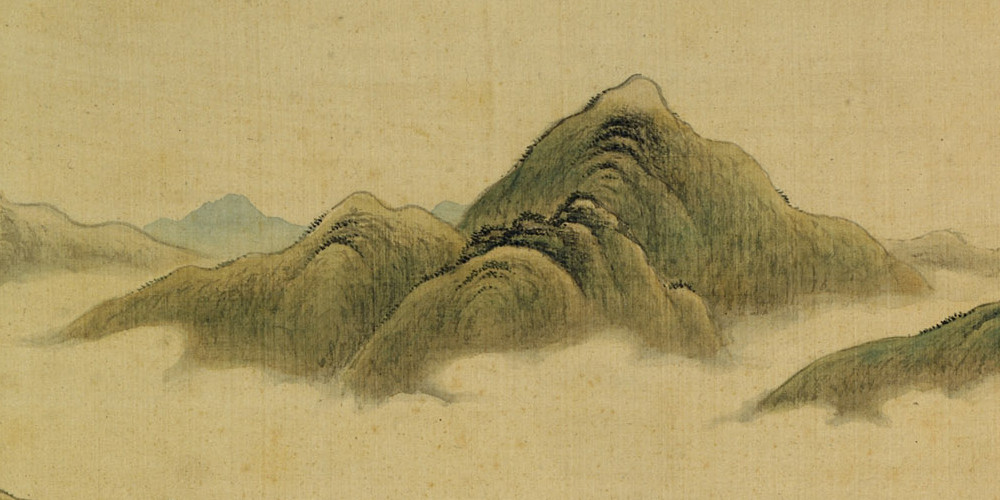

La montagne et l’eau sont des représentations privilégiées du Yang et du Yin. Entre la montagne et l’eau, le Vide est traditionnellement représenté par le nuage, état intermédiaire entre deux pôles antinomiques. Né de la condensation de l’eau, le nuage épouse la forme de la montagne. Il donne l’impression que la Montagne peut, aspirée par le Vide, se fondre en vagues, et qu’inversement l’Eau, toujours par l’entremise du Vide, peut s’ériger en Montagne. Ces flux invisibles animent le paysage.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Neufs Régions et Quatre Mers

Dans le jardin de la Clarté parfaite, rochers et plans d’eau ont été aménagés pour répondre à la configuration de l’empire en « neufs régions et quatre mers ». Le point culminant représentait le mont Kunlun, géniteur des principales chaînes de montagne en Chine. De là partaient les trois grandes chaînes du jardin. L’eau se divisait en deux branches principales, l’une formait une fourche puis confluait vers un plan d’eau de quatre hectares ; l’autre bifurquait plusieurs fois avant de se déverser dans un immense lac de vingt-sept hectares, symbole de la mer de Chine.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La construction d’une œuvre

Le propre du jardin chinois est qu’il se construit comme une œuvre. « Faire un jardin, précise un lettré, c’est comme écrire un poème ou un essai. Il faut que, dans les détours et sinuosités, il y ait une règle, que l’avant et l’arrière se répondent. Accumulation et désordre sont ce que l’on doit proscrire avant tout. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La nature en miniature

Tous les jardins de lettré reposent sur un même principe esthétique : reproduire des paysages en miniature. Il s’agit d’englober les aspects variés de la nature dans un espace réduit. Par leur tracé sinueux et leur disposition, les montagnes artificielles peuvent séparer autant que relier plusieurs paysages à l’intérieur d’un même jardin, créant ainsi des secteurs indépendants et interpénétrants. Le plan général ne doit jamais s’apercevoir d’un seul endroit ; toute perspective doit à la fois montrer et cacher pour conduire de découverte en découverte. Ce souci de miniaturiser la nature s’applique également aux plantes dans l’art du bonsaï.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

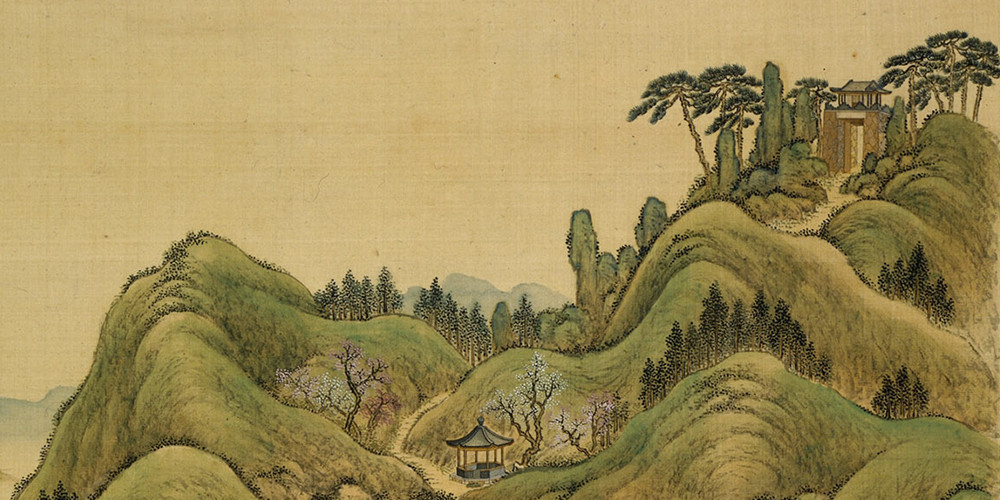

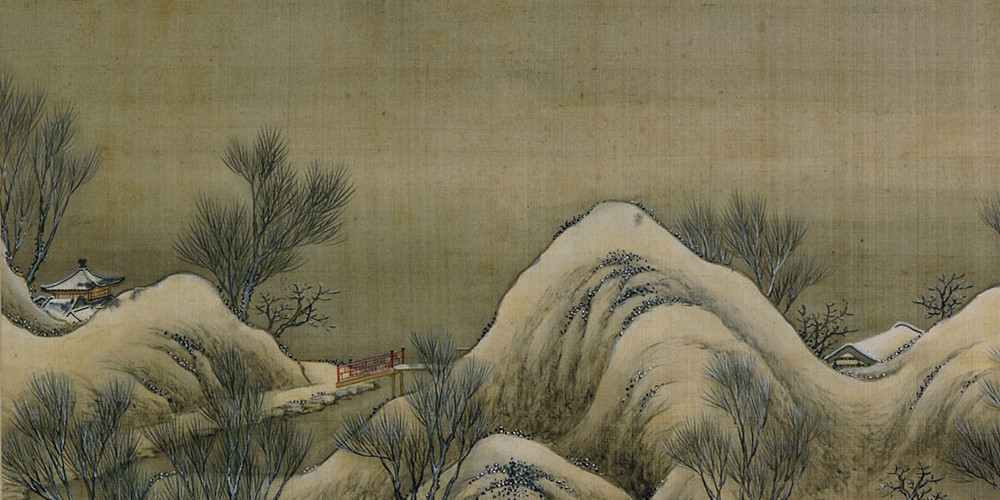

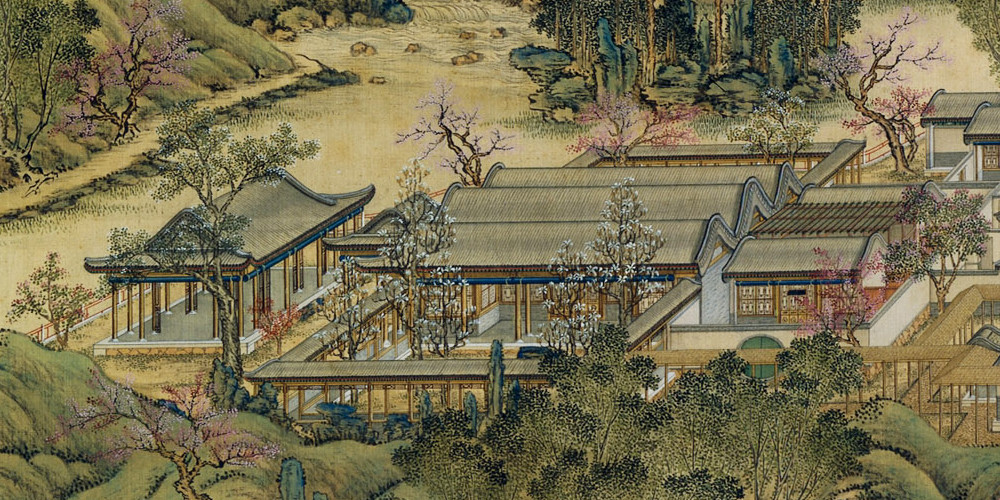

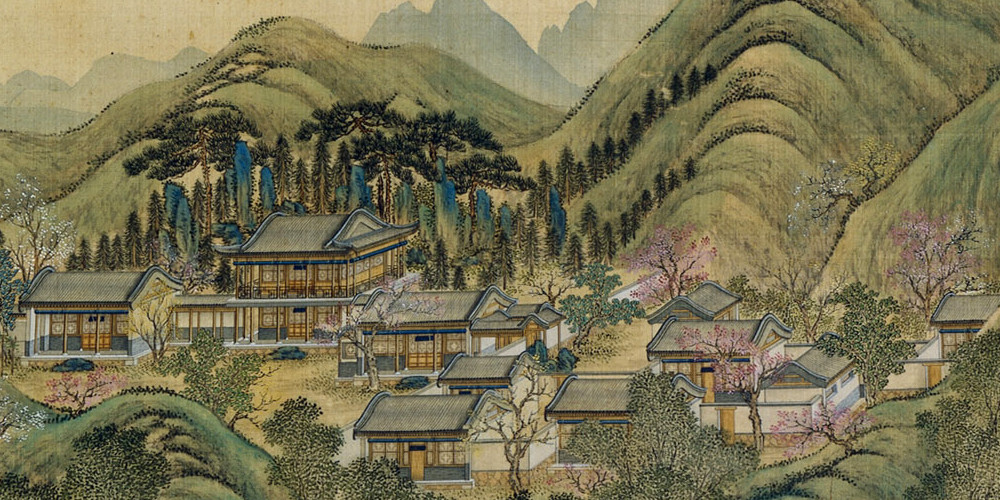

Les quatre saisons

L’aménagement du jardin doit tenir compte des saisons pour que les paysages soient admirables tout au long de l’année. Sur les quarante scènes de l’album, trente-trois illustrent le jardin au printemps, deux en été, quatre à l’automne et une en hiver. Dans toutes ces scènes se retrouvent des saules, des pins, des arbres fruitiers à fleurs (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, pommier, prunier), mais aussi des plantes liés à l’architecture pour des raisons cultuelles tels les bambous et les magnolias.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le prunus

Bambou, pin et prunus sont les « trois amis de l’homme », les seuls qui lui tiennent compagnie pendant la saison froide. Bambou, pin et prunus sont ainsi plantés pour l’hiver, le magnolia pour le printemps, le lotus pour l’été, l’érable et le chrysanthème pour l’automne.

Symbole du renouveau, le prunus est le premier à fleurir dans de doux tons de rose alors que sévissent encore les frimas hivernaux.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le bambou

Des espèces également cultivées pour leur pouvoir évocateur et leur valeur allégorique. Le bambou est, par exemple, l’emblème du parfait lettré. Sa tige signifie droiture, son creux suggère l’humilité et ses feuilles vertes évoquent l’éternelle jeunesse.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le pin

Symbole de vigueur, le pin, présent dans toutes les scènes, garde sa verdeur l’hiver.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le saule pleureur

Le saule figure très souvent dans les vues du jardin de la Clarté parfaite. Il rappelle la douceur de vivre près des rives de la Chine du Sud.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

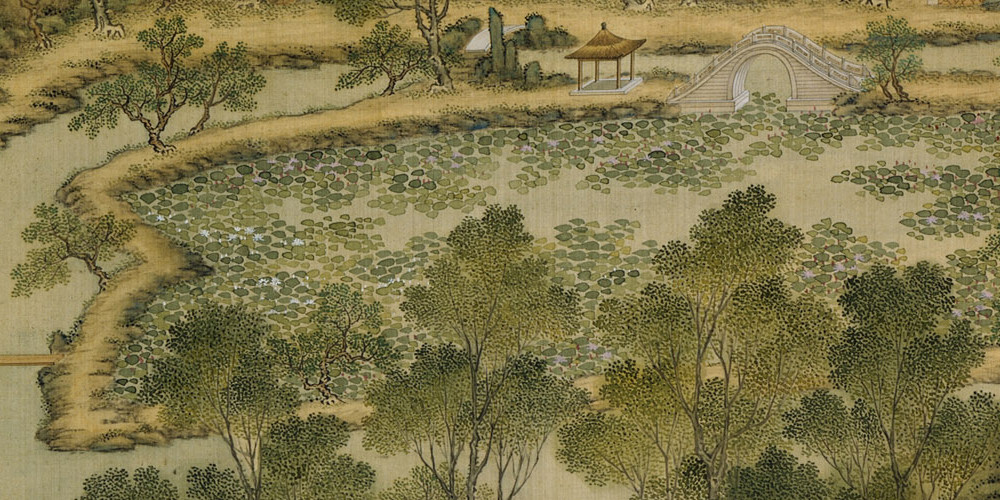

Le lotus

Le lotus symbolise la pureté car il émerge de la boue en fleurs immaculées. À la surface de l’eau, sa fleur offre l’image d’une perfection que rien ne peut souiller. Le lotus rappelle l’idéal bouddhique du détachement de la poussière du monde et l’atteinte de la pureté au-delà du désir. C’est la métaphore du junzi, l’honnête homme confucéen.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

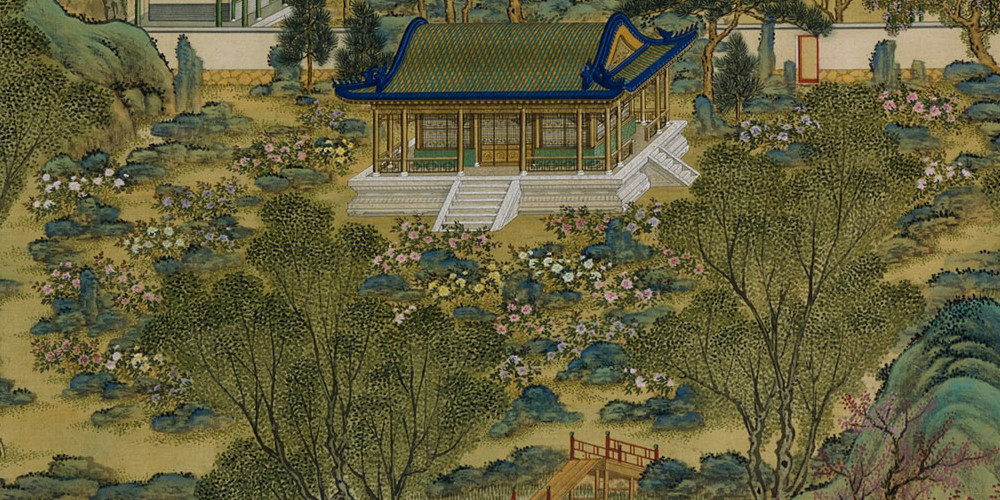

La pivoine

Les fleurs jouent un rôle secondaire dans l’aménagement des jardins, bien souvent présentes sur les seuls arbres fruitiers.

Dans l’album du Yuanmingyuan, la pivoine, reine des fleurs comme la rose en Occident, couvre tout un champ.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le magnolia

Dans l’album du Yuanmingyuan, le magnolia, dont la fleur en bouton symbolise la beauté d’une jeune fille, se trouve intégré dans les édifices.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

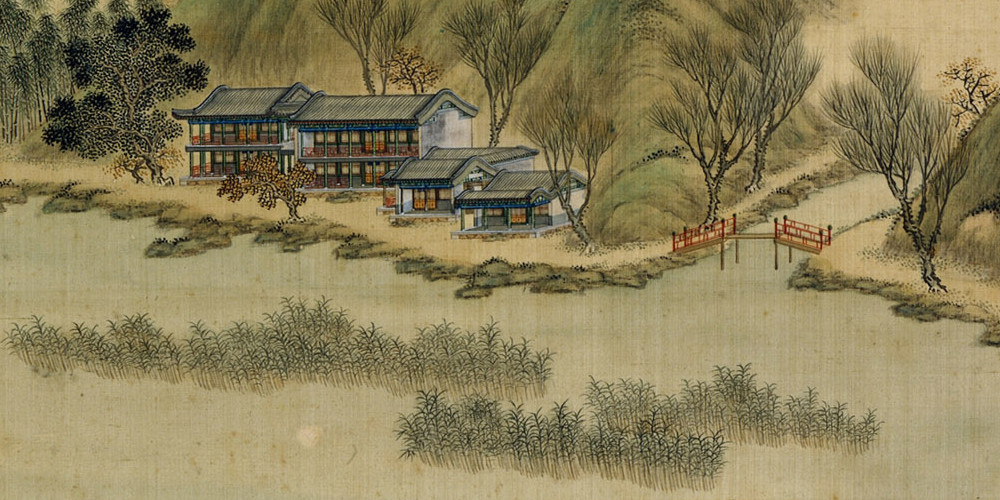

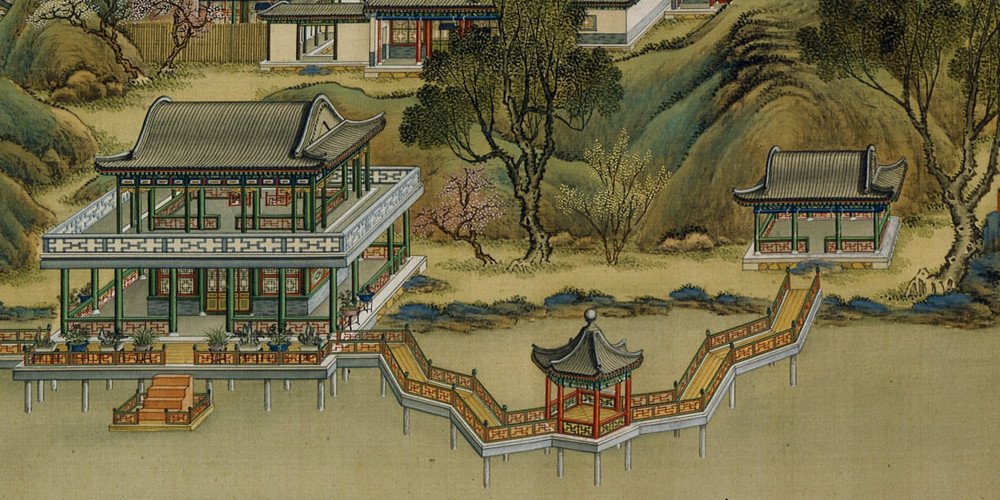

Fusion de l’humain dans la nature

Reproduction de la nature, le jardin chinois fait largement place aux constructions de l’homme car il fait partie intégrante de la nature. Ponts, kiosques, pavillons, terrasses, embarcadères sont autant de signes d’une présence humaine en harmonie avec le paysage.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Du plus simple au plus raffiné

Certains bâtiments sont très modestes avec leur toit en chaume pour rappeler la simplicité de la vie rurale ; d’autres au contraire sont très ouvragés pour apprécier les joies du raffinement. Mais tous s’ouvrent largement sur l’extérieur afin de livrer chacun un aspect particulier du jardin, un paysage original. Souvent des bancs sont aménagés le long des fenêtres ou des balustrades, offrant l’occasion d’une halte, d’un moment de méditation. Les allées partent toujours en oblique avec des décrochements qui donnent l’impression d’un espace dont on ne verrait jamais la fin.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le modèle érémitique

À travers les paysages suggérés en miniature, le jardin chinois est un lieu propice à la méditation. Il suscite l’imagination, apaise la pensée, abrite des tourments du monde et attire vers la retraite. Il est indissociable de la pensée taoïste qui prône le retour à la nature et le modèle érémitique. La plupart des lettrés, après avoir payé leur dû à la société, avoir été pères de famille et fonctionnaires, se retiraient du monde pour se consacrer à leur jardin.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France, 2004