La révolution des transports

© Bibliothèque nationale de France

At George’s landing stage, Liverpool

Le port de Liverpool connaît au cours du 19e siècle un essor constant et considérable dû au développement du commerce avec le reste du monde et à la proximité géographique du bassin houiller. En 1847 est construit un grand quai flottant d’embarquement, unique en son genre, qui permet d’accroître les capacités de chargement et de créer de nouveaux entrepôts. Cette photographie du studio Valentine saisit pleinement le ballet incessant des steamers dans l’estuaire de la Mersey.

Le studio Valentine & Sons de Dundee (Écosse), du nom de son fondateur James Valentine (1815-1879), fut l’une des entreprises photographiques les plus actives en Grande-Bretagne jusqu’à la fin des années 1960.

© Bibliothèque nationale de France

Les ports

Les géographes de la deuxième moitié du 19e siècle furent fascinés par les ports qui vivent alors leur apogée. Ils représentent encore les portails obligés du voyage, des lieux d'évasion habillés de tous les parfums des ailleurs qui invitent à la rêverie. On y espère le départ, on le craint. On s'y console des blessures de la vie dans la fumée des bouges et les langueurs océanes, comme l'a si bien chanté Brel à propos d'Amsterdam. Naples est le port de tous les possibles, embrasé par le Vésuve. Et pourtant, les vues prises en 1866 de la capitale du royaume des Deux-Siciles ne rendent pas compte de cette intense activité. Le port semble prendre la pose. On ne distingue ni la presse ni les embouteillages car qu'il est encore difficile à l'époque pour le photographe de saisir le mouvement.

Sa Lucia. Hôtel de Rome (Napoli)

Giorgio Sommer prend ses premiers clichés du quai de Santa Lucia dans les années 1860, avant les travaux de rénovation urbaine. Le Risanamento, vaste politique d’assainissement, de désenclavement et de réaménagement du centre historique de Naples, mise en œuvre à partir de 1885, réalise des travaux d’élargissement du front de mer et de la zone portuaire. Au centre de la photographie, l’Hôtel de Rome sera démoli ; de nouvelles rues, bordées d’immeubles bourgeois, formeront le quartier de Santa Lucia, entièrement gagné sur la mer.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Sa Lucia dal Hôtel de Rome (Napoli)

Giorgio Sommer prend ses premiers clichés du quai de Santa Lucia dans les années 1860, avant les travaux de rénovation urbaine. Le Risanamento, vaste politique d’assainissement, de désenclavement et de réaménagement du centre historique de Naples, mise en œuvre à partir de 1885, réalise des travaux d’élargissement du front de mer et de la zone portuaire.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les ponts

En ce temps-là, lorsqu'on sortait de chez soi, même pour une journée, on envoyait des cartes postales à ses proches et si, d'aventure, il y avait un viaduc de chemin de fer ou un pont sur place, on pouvait en envoyer la photo et prouver ainsi qu'on l'avait vu et que l'on s'était extasié devant la prouesse technique qu'il représentait.

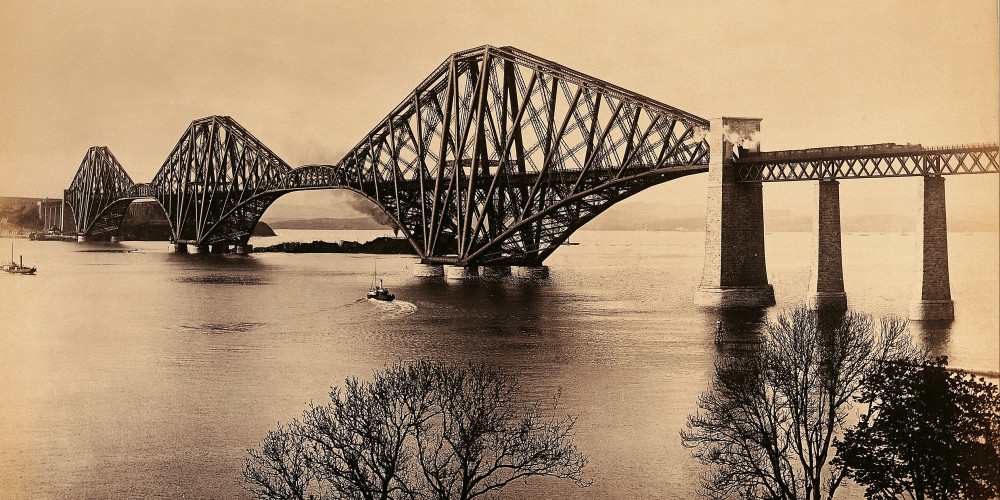

Depuis les temps les plus anciens, les ponts ont toujours fasciné, tant il était difficile et nécessaire de franchir les cours d'eau. La révolution de l'acier a permis d'échafauder des ponts aux formes étranges et aux immenses portées en une ou plusieurs volées. Le Forth Bridge, près d'Édimbourg, est une prouesse technique inaugurée en 1890. Les ponts du chemin de fer de La Réunion sont plus modestes, mais Blondel en édifie cent cinquante tout autour de l'île, en pierre ou en acier, permettant de développer la culture de la canne à sucre sur une grande échelle. L'ingénieur se passionne ainsi pour la morphologie volcanique et prend plaisir à photographier les orgues de basalte qu'il rencontre.

Forth Bridge

Situé à quatorze kilomètres à l’ouest d’Édimbourg, le pont ferroviaire sur le Forth est toujours considéré à l’heure actuelle comme une prouesse technologique. Inauguré le 4 mars 1890, après sept années de travaux, le pont est constitué de trois tours en porte-à-faux massives de 104 mètres chacune, portant deux voies ferrées à une hauteur de 46 mètres au-dessus des plus hautes marées. Le pont sur le Forth et la tour Eiffel forment, dans les années 1880, les deux plus grands chantiers de construction métallique et attirent l’attention des ingénieurs du monde entier.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Montage d’une arche du pont de la Grande Ravine

L’ingénieur des Ponts et Chaussées Adrien Blondel est chargé en 1878 de diriger les travaux de construction du chemin de fer littoral sur l’île de la Réunion. Malgré de nombreux obstacles naturels, la ligne est pratiquement achevée à la fin de l’année 1881. Blondel, dès lors, poursuit l’aménagement du port de la Pointe des Galets, inauguré en février 1886. De retour en France, il devient membre de la Société de géographie et donne le 6 avril 1888 une communication sur l’île de la Réunion en l’illustrant par ses photographies, qu’il donnera à la Société l’année suivante.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Les chemins de fer

Autre série sans limite, celle des chemins de fer, œuvre prométhéenne de la période 1850-1950. Toutes les grandes lignes transnationales ou transcontinentales font l'objet de reportages photographiques destinés à faire rêver, mais aussi à attirer des clients et des investisseurs, au même titre que l'architecture des gares et que la décoration intérieure des wagons. Les séries sur les États-Unis sont passionnantes tant ce pays est lié au chemin de fer car il a, pendant des décennies, repoussé la frontière vers l'ouest, permis la conquête par les pionniers venus d'Europe des terres indiennes vouées à une exploitation de type mésolithique. Déblais, remblais et ponts attirent irrésistiblement l'objectif des photographes-voyageurs.

The Potomac near Keyser

La traversée du fleuve Potomac par le pont du chemin de fer n’est pas ici l’occasion de souligner une prouesse technique, mais un prétexte à représenter une scène champêtre le long de la voie ferrée. L’homme des villes peut se projeter facilement dans ce paysage et s’identifier à ces deux chasseurs qui savourent à l’ombre d’un arbre une belle journée ensoleillée ; il sait qu’il peut atteindre en quelques heures ce paradis de verdure. Les réminiscences picturales sont fortes dans cette composition qui constitue l’un des sommets du « pittoresque ferroviaire ».

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

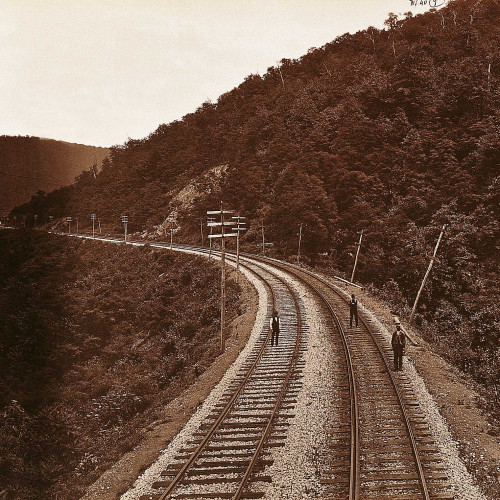

Ligne de chemin de fer dans les monts Allegheny

Frederick Gutekunst, photographe à Philadelphie, est engagé en 1875 par la Pennsylvania Railroad Company pour documenter la ligne de chemin de fer allant de Philadelphie à Pittsburgh. Dans les monts Allegheny, la voie ferrée emprunte le cours de plusieurs affluents de la rivière Susquehanna. Cette photographie remarquable suggère la formidable « puissance paysagère » d’une simple ligne de chemin de fer qui contient potentiellement, à chaque instant, l’ensemble des paysages qu’elle va traverser.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Il en est de même des chemins de fer métropolitains. Ceux de New York, comme ceux des parties basses de Paris ont la particularité de passer en surélévation au niveau du deuxième étage des immeubles, faisant le bonheur des usagers qui peuvent ainsi éviter la claustrophobie du métro et jouir des paysages urbains. Mais les grandes réalisations proviennent du Brésil, où les viaducs enjambant des gorges sombres au milieu de la forêt équatoriale représentent des prouesses techniques, ou encore de la Russie, où la construction du Transsibérien soulève l'enthousiasme des Européens. Dans la Sainte Russie d'alors, ces travaux titanesques, exécutés dans des conditions climatiques extrêmes, s'accompagnent de rites religieux indispensables à leur réussite. La messe célébrée à Krasnoiarsk, au bord de l'Ienisseï, devant une foule immense en témoigne.

Fête religieuse pour l’inauguration des travaux du pont sur l’Ienisseï en Sibérie

Lors de son second voyage en Sibérie, le baron et archéologue Joseph de Baye, assiste le 30 août 1896 près de Krasnoiarsk au lancement des travaux de construction du grand pont sur l’Ienisseï. L’ouvrage, d’une longueur totale de 434 sagènes (926 mètres), le plus long construit sur un fleuve de Sibérie, ne sera achevé qu’en 1898. La cérémonie religieuse qui accompagne l’événement est immortalisée par un photographe de Krasnoiarsk, Akselrod.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

« Une travée du pont sur l’Ob. Transsibérien. Printemps 1896 »

Les travaux de franchissement des fleuves sibériens sont des chantiers gigantesques. Les ingénieurs russes choisissent les périodes d’étiage, en été, pour placer les piles des ponts et installent les travées métalliques pendant l’hiver, quand le fleuve est pris par les glaces. Le pont sur l’Ob, d’une longueur totale de 794 mètres, est constitué de sept travées. Ces photographies ont peut-être été prises par l’ingénieur responsable de la construction, A. Konoptchinsky, et ont probablement été présentées lors de l’exposition nationale de Nijni-Novgorod de 1896, dans le pavillon spécial réservé au chemin de fer transsibérien. Elles ont été données à la Société de géographie par le baron Joseph de Baye à l’issue de son second voyage en Sibérie, en 1896.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les canaux

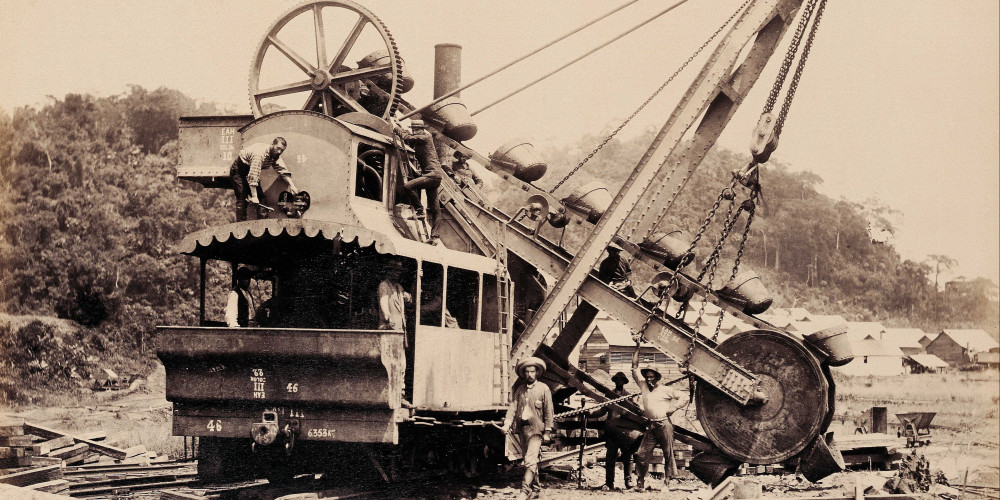

L'époque ne recule devant rien et Jules Verne la projette dans un avenir rêvé dont une grande partie se réalisera au cours de la deuxième moitié du 20e siècle. On perce les montagnes, on creuse des canaux. Les deux chefs-d'œuvre de la puissance des ingénieurs du temps qui parviennent à séduire les décideurs politiques et les investisseurs sont les deux grands canaux interocéaniques : Suez et Panama.

« Culebra. Excavateur grand modèle, force 180 chevaux au kil. 55+000 »

Parmi les nombreux chantiers de l’isthme, le secteur de la Culebra est particulièrement spectaculaire. À cet endroit, le tracé du canal de Panama traverse le massif montagneux et entame la cordillère sur près de cent mètres de profondeur. De puissants excavateurs arrachent à la montagne jusqu’à mille mètres cubes par jour, mais ce sont des dizaines de millions de mètres cubes qui doivent être évacués - sans prendre en compte les pluies diluviennes qui provoquent de gigantesques glissements de terrains et ruinent les efforts de plusieurs semaines.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

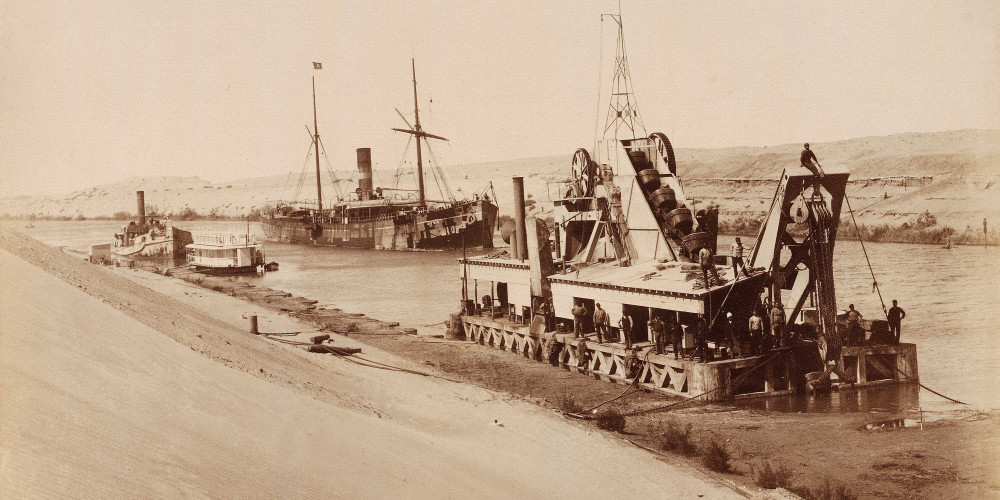

Juno croisant la drague 16 à la courbe de Toussaun

Les photographies du canal de Suez prises par Hippolyte Arnoux ont été données à la Société de géographie en 1893 par un voyageur, le vicomte Méhier de Mathuisieulx, qui les avait acquises lors d’un passage en Égypte. Elles sont tardives dans la production du photographe et témoignent de l’exploitation du canal au cours des années 1880. Arnoux s’arrête ici sur cette drague à godets, puissante machine utilisée pour les travaux de curage et d’élargissement, et montre par là même les moyens mis en œuvre par la Compagnie pour l’entretien du canal.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Mais la série la plus représentative de ce monde qui change, avec l'arrivée des matériaux et des techniques de la révolution industrielle, est celle du Japon photographié par Felice Beato, Raimund von Stillfriedt leurs élèves. Au tournant de la révolution Meiji, c'est encore le Japon de l'époque d'Edo qu'ils fixent sur verre, deux siècles et demi de fermeture presque totale et de stabilité politique et sociale. Dès la décision prise par l'empereur Meiji d'ouvrir son pays à la modernité technique et à l'Occident, les paysages se transforment. Des maisons à l'occidentale, des usines, des monuments et des églises sont construits à Yokohama ou à Kôbe, dont la baie vit ses dernières années sans remous de cargos et de paquebots. La bourgeoisie du grand port du Kansaï semble déjà avoir tourné la page sur le passé, comme en témoigne la scène du pantagruélique repas à l'européenne servi à un jeune homme, coiffé d'un chapeau melon. Sur une minuscule table ronde, coincée dans l'angle d'une salle à manger de restaurant (ou de théâtre ?), ornée d'un présentoir à assaisonnements en argent, un maître d'hôtel pose une assiette qui n'intéresse visiblement ni lui, ni son client. Trois bouteilles de vin rouge ou de porto sont près de lui, de même que cinq verres à pied remplis de vin. Sur une chaise voisine, une bouteille de champagne est en train de rafraîchir dans un seau en argent. Il est probable que rien n'est destiné à être bu, mais seulement à montrer que le Japon est devenu une grande puissance moderne, en réponse à l'Occident.

Hôtel de ville dans la rue principale de Yokohama

Yokohama est une des villes les plus occidentalisées du Japon. Le quartier de Motomachi, profondément transformé par les architectes européens et américains, ne conserve à la fin du siècle que peu de maisons traditionnelles. Les rues portent des noms anglais, l’hôtel de ville (à gauche) surmonté d’un clocher et le bâtiment des postes et télécommunications (à droite) donnent sur la rue principale, traversée par des lignes électriques. Dans cet environnement très occidental, Kusakabe choisit une journée de neige qui souligne les contrastes et le jeu graphique des ombrelles comme rappel discret de certaines compositions picturales.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Yokohama

À la fin du 19e siècle, Yokohama est le port principal du Japon, centre du trafic entre l’Asie et l’Amérique. Deux mille Occidentaux européens et américains y travaillent dans le commerce ou la banque. Malgré ses constructions modernes – la majeure partie de la ville a été reconstruite après l’incendie de 1866 – qui n’enthousiasment guère les touristes, elle est un point de passage obligé pour la plupart des voyageurs et c’est naturellement dans cette ville que se sont installés les premiers studios de photographie, dont la clientèle était essentiellement étrangère.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Lien permanent

ark:/12148/mm7xjrw2gv0bj