Atala

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Angèle Dequier

Atala au tombeau

Girodet s’inspire d’Atala, roman à succès de Chateaubriand. La composition rappelle l’iconographie chrétienne, mêlée à une sensualité diffuse, émanant d’Atala, belle endormie dans son drapé blanc. Le tableau, exposé au Salon de 1808, rencontre un grand succès. On dit que Chateaubriand l’admira, ainsi que Baudelaire.

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Angèle Dequier

Il n’y a point d’aventure dans Atala. C’est une sorte de poème, moitié descriptif, moitié dramatique : tout consiste dans la peinture de deux amants qui marchent et causent dans la solitude, et dans le tableau des troubles de l’amour.

La découverte des Amériques

Né à Saint-Malo, Chateaubriand a ressenti dès son plus jeune âge l’appel du large. Il prend pour prétexte le trouble de la France révolutionnaire et le projet d’écrire « une épopée de l’homme de la nature » pour s’embarquer à bord du Saint-Pierre en direction de l’Amérique.

Carte de la Nouvelle-France

La « Nouvelle-France » désigne les territoires qui se sont peu à peu constitués sous administration française en Amérique du Nord entre 1534 et 1763. Au 18e siècle, Québec est la capitale de ce premier empire colonial français, qui comprenait alors cinq colonies : le Canada, l’Acadie, la baie d’Hudson, Terre-Neuve et la Louisiane. Mais la France doit renoncer à ces terres au profit des Anglais. En 1713, elle abandonne la baie d’Hudson et Terre-Neuve. En 1763, elle cède l’Acadie et le Canada, y compris le bassin des Grands Lacs et la rive gauche du Mississippi, ainsi que certaines îles des Antilles. Quand en 1806 Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis, la France ne conserve plus en Amérique que ses colonies antillaises.

Établi au Canada en 1671, Jean-Baptiste Franquelin fait parvenir en France, avec les rapports des gouverneurs et intendants, les cartes de la lointaine colonie. De retour en métropole, il dresse, à travers ce document, un panorama complet de la situation des « nations indiennes », dont l’appui était indispensable au maintien de la France en Amérique du Nord.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pendant 30 ans, Chateaubriand complète et corrige son « manuscrit américain », dont le noyau central est un roman de la vie sauvage : Les Natchez. Il s’inspire d’un épisode historique : la révolte d’une tribu d’Indiens contre les colons français et sa répression sanglante. Il extrait de cette fresque deux récits : Atala (1801) et René (1802), qui remportent un grand succès auprès du public tout au long du 19e siècle. Chateaubriand dépeint l’Amérique non pas en explorateur scrupuleux mais en poète, nourri d’impressions de voyage et de lectures, en chantant moins la bonté primitive des « sauvages » que leur chute.

Atala et René

Atala, jeune indigène élevée dans la religion chrétienne, s’éprend d’un prisonnier de guerre promis au sacrifice, Chactas, et s’enfuit avec lui. Or elle a fait vœu de chasteté… Écartelée entre des sentiments contraires, elle se suicide. C’est cette histoire que Chactas raconte des années plus tard à René, jeune Européen enfui aux Amériques, double peut-être de Chateaubriand. Dans René, les rôles s’inversent : c’est René qui confesse son amour incestueux pour sa sœur au vieux Natchez, Chactas. Empreints de lyrisme, ces deux récits annoncent le courant romantique des années 1820-1830.

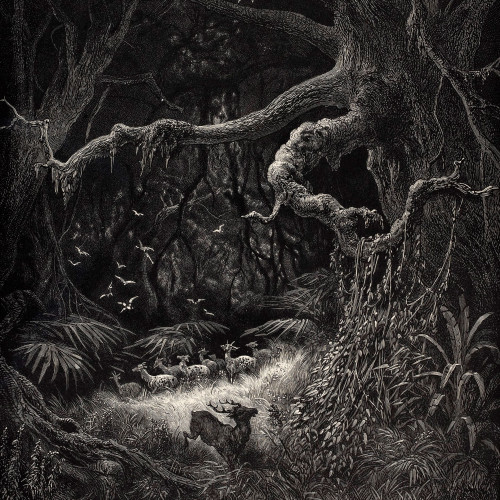

Chactas rencontre Atala

L’histoire que Chactas conte à René commence par la défaite de la tribu des Natchez contre la tribu des Muscogulges. Recueilli par l’Espagnol Lopez, l’Indien finit par regagner ses forêts natales, où il est bientôt capturé par ses ennemis qui décident de l’offrir en sacrifice. C’est à ce moment qu’il rencontre Atala, la fille du chef Simaghan. Éprise du jeune prisonnier, elle l’aidera à fuir et partira avec lui dans l’immensité des forêts de la Louisiane.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

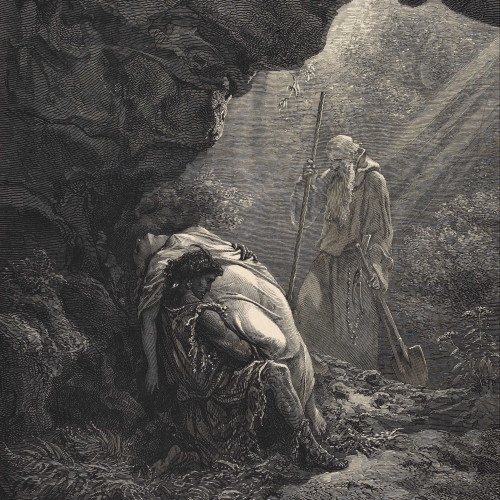

Les funérailles

Un des passages les plus célèbres du roman, celui décrivant la veillée funèbre et la mise en terre d’Atala, a donné lieu à de nombreux tableaux et gravures. Le moment le plus touchant de l’histoire annonce aussi la suite de la vie de Chactas, qui choisira une vie d’errance qui le mènera jusqu’en Europe, puis à nouveau en Amérique où il fera la connaissance de René.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Atala et René sont repris par Chateaubriand pour illustrer la thèse principale du Génie du christianisme (1802) : « De toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres. » Un souffle exalté porte les descriptions de la nature, œuvre de Dieu. Mais le sens moral n’est pas si évident : récits d’amours incestueux, pardon du suicide (considéré comme un péché dans la religion chrétienne) d’Atala, et même, impuissance du sentiment religieux face au « vague à l’âme » de René.

Un roman qui fait date

« Je serai Chateaubriand ou rien ! » s’exclame Victor Hugo encore adolescent en 1816, témoignant ainsi de la popularité de Chateaubriand. Atala a été rééditée pas moins de cinq fois la première année de sa publication. L’histoire est adaptée au théâtre, en chanson et poème, reproduite en peinture et gravure pendant toute la première moitié du 19e siècle, tandis que René devient l’archétype du personnage romantique, touché par le « mal du siècle ». Les écrits de Chateaubriand le font également remarquer dans les cercles du pouvoir : Bonaparte le nomme ambassadeur à Rome (1803), après la signature du Concordat avec l’Église.

Je ne sais si le public goûtera cette histoire, qui sort de toutes les routes connues, et qui présente une nature et des mœurs tout à fait étrangères à l’Europe.

Le roman se distingue également par son sujet : en effet, la Louisiane est peu représentée dans les arts français à cette époque. On peut citer l’opéra-ballet de Rameau, Les Indes Galantes (1735), et le roman de Prévost, Manon Lescaut, qui relate un épisode historique peu connu – la déportation de filles publiques en Louisiane pour œuvrer au peuplement. Atala fait figure d’exception. Au 19e siècle, les écrivains préfèrent voyager à travers l’Italie (Stendhal, Goethe) ou l’Orient (Nerval, Maxime du Camp, Flaubert). Il faudra attendre la fin du siècle pour voir l’émergence de récits d’aventures dans l’Ouest américain avec leur mythologie propre : la ruée vers l’or, les cowboys, les indiens couverts de plumes, les bisons, Buffalo Bill…

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017)

Lien permanent

ark:/12148/mmf5n63bfbrq