Le théâtre des apparences

© Montpellier Méditerranée Métropole

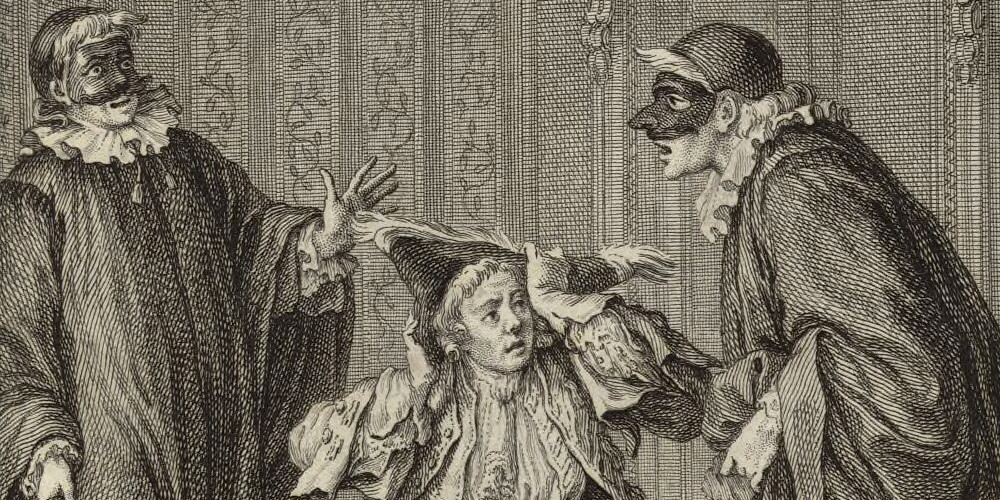

Moreau le Jeune, frontispice pour Monsieur de Pourceaugnac, 1773

© Montpellier Méditerranée Métropole

Qui est qui ?

Prendre l’apparence d’un autre par le costume et la voix est un procédé classique que Molière utilise dans ses pièces. La connivence qu’il instaure ainsi avec le public plus averti que les personnages de la réalité des situations, permet une multitude d’effets comiques, des plus bouffons au plus sérieux. Dans le registre burlesque, Monsieur de Pourceaugnac est ainsi l’objet de supercheries sans nombre fomentés par le valet Sbrigani, destinées à le faire renoncer à épouser la jeune Julie. Ce dernier apparait en marchand flamand ainsi que ses complices – Lucette en « feinte Gasconne », Nérine en Picarde – à tel point que le bourgeois manipulé n’a d’autre choix que de fuir, lui-même travesti en femme.

D'après Jean Michel Moreau, frontispice pour Amphitryon, 1773

© Montpellier Méditerranée Métropole

© Montpellier Méditerranée Métropole

Le questionnement philosophique de Sosie sur l’identité se retrouve dans nombres de pièces de Molière. La plus célèbre est sans conteste Le Misanthrope dont le personnage principal, Alceste, est tiraillé entre son amour pour la coquette Célimène et son désir de s’éloigner de la société, choqué qu’il est par l’hypocrisie, la couardise et le manque d’intégrité de ses contemporains. Intransigeant jusqu’au ridicule, son exigence excessive de sincérité ne lui permet pas de s’adapter à la société. Plutôt que d’accepter les compromissions, il préfère se retirer du monde, chute qui peut en faire un personnage tragique. Pour être lui-même, il n’a d’autre choix que de renoncer à ce qu’il aime.

Imposteurs de tous bords

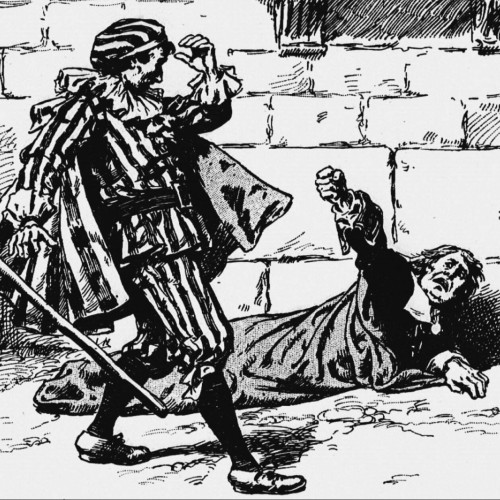

Ed. Zier, frontispice pour Les Fourberies de Scapin, 1897

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les faux marquis des Précieuses ridicules – valets déguisés envoyés par leurs maîtres – se conforment aux attentes de Cathos et Magdelon, en matière de galanterie, pour mieux confondre leurs prétentions. Scapin (Les Fourberies de Scapin) prétexte que Géronte serait recherché par un spadassin pour l’enfermer dans un sac sous couvert de le protéger, mais imitant la voix du gascon, il rosse le vieil homme sans vergogne.

Illustration de Moreau le Jeune pour Le Médecin malgré lui, 1813

Sganarelle : « Vous êtes médecin maintenant, je n'ai jamais eu d'autres licences. » Acte III, scène 5

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Nicolas André Monsiau, Molière lisant Tartuffe chez Ninon de Lenclos, 1802

Dans ce tableau du Salon de 1802, Nicolas Monsiau dresse un tableau de la société littéraire et artistique du règne de Louis XIV avec Lully, les frères Corneille, La Fontaine et bien d’autres. Au milieu de cet auditoire idéal, Molière tient le rôle du génie créateur luttant contre la censure.

© Collection Comédie-Française

© Collection Comédie-Française

La nature poussée à bout

Certains personnages aiment s’illusionner, entrainant leurs proches dans leur folie. Ces derniers résistent, dénoncent, contournent, car les excès de ces fous qui se vouent à un vice, une manie, une obsession, font diverger les intérêts. Bien souvent, cet affrontement se situe au sein des familles et opposent les jeunes générations aux plus âgées quand les pères sont assez aveugles pour aller jusqu’à vouloir déshériter ou mal marier leurs enfants. Harpagon, dans L’Avare, Argan dans Le Malade imaginaire, ou encore Monsieur Jourdain, dans Le Bourgeois gentilhomme, sont de ceux-là.

Henri Gissey, costume du Muphti pour Le Bourgeois gentilhomme, 1670

Gissey surpassa ses prédécesseurs en exprimant avec justesse le caractère des personnages, comme ici le comique irrésistible du grand Mufti – interprété par Lully – en train de bâtonner Monsieur Jourdain.

© Nationalmuseum Stockholm, NMH 80/1874, 27

© Nationalmuseum Stockholm, NMH 80/1874, 27

Le petit chat est mort

L’École des femmes : Isabelle Adjani interprétant Agnès

© Photo Daniel Cande / Bibliothèque nationale de France

© Photo Daniel Cande / Bibliothèque nationale de France

L'École des femmes, de Molière, acte II, scène 5 (scène complète)

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition Molière, le jeu du vrai et du faux, présentée à la BnF du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023.

Lien permanent

ark:/12148/mm9016z6jk