Le Tableau de Paris

Bibliothèque nationale de France

Vue intérieure de Paris représentant le port au blé jusque au pont Notre Dame

Pour redresser le royaume de France et surtout sa capitale, qui a beaucoup souffert ces dernières années, Henri IV lance de grands travaux. Paris doit devenir une des plus belles villes d’Europe : il faut la rénover, la réorganiser, l’ouvrir au monde et l’offrir à son peuple. De nouvelles rues sont percées pour améliorer les circulations, les quais sont aménagés pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises, mais aussi pour offrir un lieu de promenade aux Parisiens. Un système de pompe est mis en place pour alimenter la ville en eau.

Le roi décide tout d’abord d’aménager les abords de la Seine pour que le fleuve fasse partie intégrante du paysage. Les ponts habités qui bouchaient l’horizon vont disparaître peu à peu au profit de ponts conçus seulement pour être des points de passage, comme le Pont-Neuf, doté de trottoirs pour les piétons. Ce dernier relie la rive droite (nord) à la rive gauche (sud) de la Seine. Le pont se compose en réalité de deux ponts différents, de part et d’autre de l’île de la Cité. Au milieu de cet ouvrage d’art d’un genre nouveau se dresse la première statue royale en un lieu public.

Bibliothèque nationale de France

Une description de Paris

À travers le Tableau de Paris rédigé entre 1781 et 1788, Louis-Sébastien Mercier tente un portrait aussi complet et fidèle que possible de cette métropole grouillante et étourdissante, sans cesse en mouvement. La ville que Mercier décrit est une concentration d'individus, de métiers, d'habitudes, un nœud de contradictions qu'aucun ordre central ne contrôle plus vraiment.

Aux descriptions de monuments et de scènes de rues, classiques dans ce type de récit, Mercier ajoute beaucoup d’autres remarques : « Je parlerai des mœurs publiques et particulières, des idées régnantes, de la situation actuelle des esprits, de tout ce qui m’a frappé dans cet amas bizarre de coutumes folles ou raisonnables, mais toujours changeantes ». Le Tableau est en effet un ensemble hybride, mêlant sans cesse descriptions de mœurs, anecdotes, réflexions politiques, vie quotidienne, analyses sociales, dans un récit aussi varié qu’inattendu.

Je dois avertir que je n'ai tenu dans cet ouvrage que le pinceau du Peintre et que je n'ai presque rien donné à la réflexion du Philosophe

Mercier s’inscrit dans une tradition littéraire bien établie : celle de la description de Paris, qui va des livres érudits, des réflexions morales ou des peintures de mœurs aux satires (Les Embarras de Paris de Boileau en 1666, Les Lettres persanes de Montesquieu en 17212). Mercier revendique un ouvrage sérieux, qui n’interdit pas l’humour, mais dont l’ambition est de refléter ce qu’est réellement la capitale.

Une composition foisonnante

Pour y parvenir, il utilise une composition originale. Les douze volumes du Tableau sont composés de mille cent chapitres assez brefs, apparaissant dans un savant désordre. Il refuse en effet et l’ordre alphabétique et la structure raisonnée. On voit par exemple les chapitres 335 à 339 : « Où est Démocrite », « Ponts », « Consommation », « Balcons », « Faux cheveux ».

Je n'ai fait ni inventaire, ni catalogue ; j'ai crayonné d'après mes vues.

Cette énumération fait ressortir l’imprévu, la diversité, le bouillonnement, et cette narration hachée, mouvante, vivante aussi, reflète la bigarrure de Paris, ses changements permanents. L’idée est de dépeindre cette ville à hauteur d’homme, telle que pourrait la voir un flâneur, avec ses événements quotidiens, attendus ou surprenants, la cohabitation de vieux édifices et de bâtiments modernes, la promiscuité des miséreux et des nantis, ainsi que les réflexions que cela pourrait inspirer.

Manière de poudrer une perruque

Ce recueil, composé des eaux-fortes de Balthasar Anton Dunker, était destiné à accompagner les différentes éditions du Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Chaque eau-forte illustre un chapitre, qu’une notice résume précédemment. Il est question ici de la manière de poudrer sa perruque.

« Imaginez tout ce que la malpropreté peut assembler de plus sale. Son trône est au milieu de cette boutique où vont se rendre ceux qui veulent être propres. Les carreaux des fenêtres, enduits de poudre et de pommade, intercepte le jour ; l’eau de savon a rongé et déchaussé le pavé. Le plancher et les solives sont imprégnés d’une poudre épaisse. Les araignées pendent mortes à leurs longues toiles blanchies, étouffées en l’air par le volcan éternel de la poudrière. » (Extrait de Le Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier, « Boutique de perruquiers », chap. CDXCI, t. VI)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Atelier de peintre parisien

Ce recueil, composé des eaux-fortes de Balthasar Anton Dunker, était destiné à accompagner les différentes éditions du Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Chaque eau-forte illustre un chapitre, qu’une notice résume précédemment. Il est question ici de l’orthographe publique, c’est-à-dire des enseignes des boutiques.

« La plupart des enseignes qui garnissent l’atelier du barbouilleur à mine importante, existent encore à Paris, ou du moins y ont existé il y a quatorze ou quinze ans. Les personnes qui ont été à Paris jugeront si j’ai oublié la défectuosité et le ridicule de l’orthographe. L’ignorance est gravée en lettres d’or : n’est-elle pas souvent de même sous l’habit brodé en or ? C’est sans doute sur ces enseignes que nos grands seigneurs apprennent l’orthographe. » (Chapitre XXXVI, « L’Orthographe publique »)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cet éparpillement n’est qu’apparent. Parfois certains chapitres sont regroupés par thèmes, même si ce n’est jamais la règle. Et les juxtapositions se font en fonction des contrastes qu’elles amènent, mettant ainsi en valeur le contenu de chaque thème. Victor Hugo, Balzac ou Nerval se rappelleront d’ailleurs de cette technique. Et peut–être correspond-elle aussi à la manière de travailler de Mercier, qui écrivait dans Mon Bonnet de nuit : « J’ai contracté l’habitude de mettre par écrit, tous les soirs, avant de me coucher, ce qui me reste de l’impression de la journée. »

J'ai varié mon Tableau autant qu'il m'a été possible ; je l'ai peint sous plusieurs faces.

Il traite de tout, va partout, sait tout Le lecteur découvre des monuments, des métiers, des institutions, des fêtes et des lieux de sociabilité (« Les Tabagies »), des types sociaux et des spectacles de rues, des prisons, la mode, « les portes cochères », celle des « besicles ». Le tout est rédigé dans un style concis, vivant, attentif au détail, qui abandonne les contraintes formelles des différents genres littéraires de l’époque, ou qui les mélange pour en faire quelque chose de totalement nouveau.

Défilé et fête religieuse dans Paris

Ce recueil, composé des eaux-fortes de Balthasar Anton Dunker, était destiné à accompagner les différentes éditions du Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Chaque eau-forte illustre un chapitre, qu’une notice résume précédemment. Il est question ici de la coutume ancienne du roi lavant les pieds à douze pauvres.

« Le roi lave les pieds à douze pauvres. C’est un usage antique et respectable. Il est impossible aux courtisans et aux princes même de ne point réfléchir alors, que nous sommes tous originairement égaux. Le pied nu du pauvre a la même conformation que celui du monarque. » (Extrait de Le Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier, « Jeudi-Saint », chap. DCLXXXIX, t. IX)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’inconfort des rues de Paris. Homme chutant dans la boue.

Ce recueil, composé des eaux-fortes de Balthasar Anton Dunker, était destiné à accompagner les différentes éditions du Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Chaque eau-forte illustre un chapitre, qu’une notice résume précédemment. Il est question ici traite de l'inconfort des rues de Paris.

« Les gens qualifiés font jeter pendant leurs maladies, du fumier devant leurs portes cochères et aux environs, pour que le bruit des carrosses les incommode moins. Ce privilège abusif change la rue en un cloaque affreux, pour peu qu’il ait plu, et fait marcher cent mille hommes en douze heures, dans un fumier liquide, noir et puant, où l’on enfonce jusqu’à mi-jambe. Cette manière d’empailler toute une rue, rend les voitures plus dangereuses, en ce qu’on ne les entend pas. » (Extrait de Le Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier, "Portes cochères", chap. CCCXVI, t. IV)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Mercier y reprend également les propositions de réformes qu’il avait esquissées dans son utopie L’An 2440 : urbanisme rénové pour éviter les épidémies, critique de l’univers carcéral et de celui de la prostitution, diatribes envers le système politique, dénonciation de la violence publique, nostalgie aussi pour un certain Paris qui s’efface. Sans grande illusion sur la transformation en douceur d’une société forgée en partie sur l’apparence : « En vain l’on attaque l’édifice du mensonge. Il est cimenté. On veut le reprendre sous œuvre : c'est une tâche bien plus pénible que si on voulait le reconstruire à neuf ».

Réception de l'œuvre

Bien que commencé assez tôt (un premier article, « Paris », est publié dès 1775), c’est en 1781 qu’est publié en deux volumes Le Tableau de Paris. Il est aussitôt interdit. Mercier passe alors en Suisse (à Neuchâtel), où il rajoute deux volumes l’année suivante, et quatre autres en 1783.

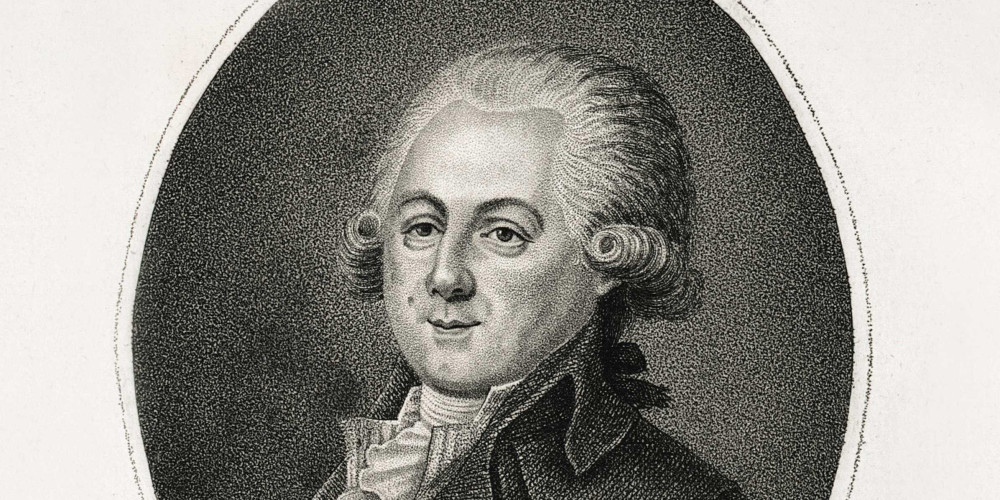

Louis-Sébastien Mercier (1740-1814)

Acteur pittoresque de la vie littéraire, polygraphe qui aimait à se présenter comme « le plus grand livrier de France », Louis‑Sébastien Mercier (1740-1814) a, en effet, publié plus de cent ouvrages. Si son théâtre a eu un certain succès à l’époque, on le retient aujourd’hui pour son passionnant Tableau de Paris (1781) – un reportage plein d’esprit sur la vie quotidienne dans la capitale – et l’étonnant L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (1770), souvent considéré comme le premier roman d’anticipation. Un temps compagnon de la féministe Olympe de Gouges, rival puis ami de Restif de La Bretonne, homme des Lumières mais aussi d’humeurs et de paradoxes, Mercier appartint à la loge des Neuf Sœurs.

On ne sait pas bien où il fut initié, mais on le découvre sur les tableaux des Neuf Sœurs (notamment sur ceux qui nous sont parvenus pour la période 1778-1783). La franc-maçonnerie apparaît dans deux articles du Tableau de Paris : « Noviciat des Jésuites » – qui relate l’installation du Grand Orient de France dans cet ancien couvent – et, bien sûr, « Francs-maçons ».

Ici Mercier a décidé de sermonner ses – illustres – frères, puisqu’il les interpelle avec la formule « Soyons maçons et point académiciens ». Il professe un rousseauisme spiritualiste qui contraste avec l’anticléricalisme farouche qui anime, par exemple, sa note sur le Grand Orient et les Jésuites : « L’instinct divin est donc la source de tout ce qu’il y a d’éminent en l’homme ; et nous voilà dès lors tous égaux, du moins par le sentiment ; et jusqu’à quelle hauteur le sentiment n’élève-t-il pas la pensée […], égaux et militant par les mêmes forces pour le bonheur commun, l’homme, en passant sur cette Terre, doit le tribut de ses pensées à tous les hommes, comme moyen de félicité générale. Car le plus beau présent que l’homme puisse faire à l’homme, c’est la pensée. Pourquoi, parce qu’une pensée, dans l’ordre de l’infini est toujours la clef d’une autre pensée ; et les pensées, quoiqu’infinies en nombre, se tiennent toutes entre elles. Laisser échapper une pensée c’est perdre un trésor. Tyranniser la pensée est un attentat contre le genre humain. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Revenu à Paris, il y écrit les quatre derniers tomes, et l’ensemble parait en 1788 en douze volumes. C’est un succès immédiat, du moins dans le public, car la critique est très mitigée : « esquisse grossière […] peint à la brosse » (Dussault) ou « ouvrage pensé dans la rue et écrit sur la borne » (Rivarol). Mais peu à peu, la valeur du Tableau va apparaître : intérêt littéraire (il y invente pratiquement le grand reportage), témoignage indispensable pour connaître le vieux Paris (tous les historiens de la capitale l’ont utilisé et l’utilisent encore), document qui saisit dans ses plus profondes racines la société d’Ancien Régime à la veille de la Révolution, illustration de l’imaginaire et des espérances des Lumières.

Tout le 18e siècle est contenu dans le Tableau de Paris, surtout le 18e siècle de la rue.

Mercier pressentait cette postérité : « J'ose croire que dans cent ans, on reviendra à mon Tableau, non pour le mérite de la peinture, mais parce que mes observations, quelles qu'elles soient, doivent se lier aux observations du siècle qui va naître, et qui mettra à profit notre folie et notre raison ». D’ailleurs, après les évènements révolutionnaires qui bouleversent la capitale, il reprend ce rôle d’observateur, pour livrer en 1798 un Nouveau Paris.

Henri-David Chaillet, à propos du Tableau de Paris

Oui, le Tableau de Paris doit plaire à chacun ! On aime la variété, et c’est la variété même....Lire l'extrait

Charles Monselet, à propos du Tableau de Paris.

Tout le 18e siècle est contenu dans le Tableau de Paris, surtout le 18e...Lire l'extrait

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2015)

Lien permanent

ark:/12148/mm24v63fn66qd