La taille douce à Paris au 17e siècle

Bibliothèque nationale de France

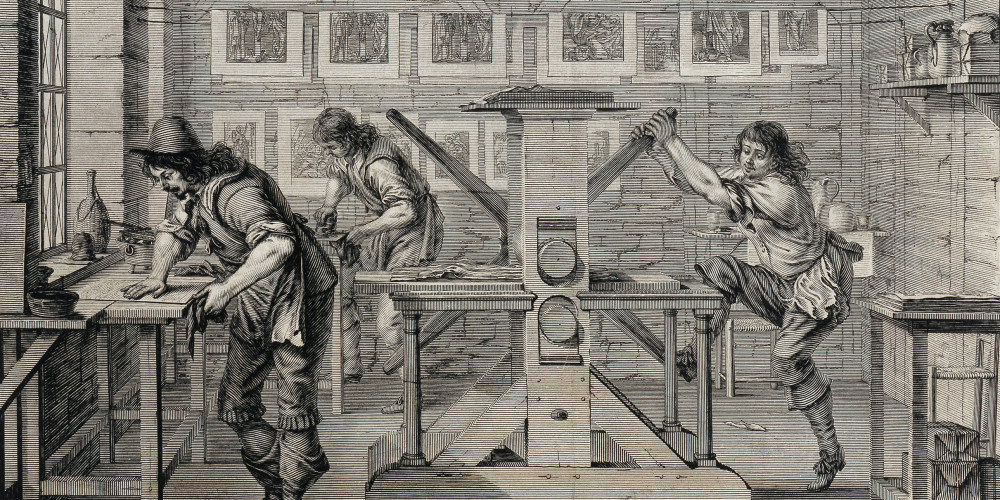

L’imprimerie en taille-douce

L’image montre les opérations essentielles de l’impression en taille-douce. Au fond à gauche, un artisan est en train, avec un tampon, d’encrer une plaque de cuivre gravée, qu’il retient de la main gauche avec un chiffon. Au premier plan à gauche, un autre artisan termine à la main, probablement enduite de blanc de Meudon, l’essuyage d’une autre plaque ; un réchaud est posé sur la table entre les deux : il permet de réchauffer légèrement la plaque, de façon que l’encre, fluidifiée par la chaleur, pénètre mieux dans les tailles. Le troisième artisan, le pied sur la croisée de la presse à taille-douce, l’actionne afin de faire passer la plaque d’un côté à l’autre du cylindre presseur. Bosse, pédagogue toujours attentif, a pris soin de froisser les langes (qui normalement doivent être parfaitement à plat) pour que le spectateur les remarque bien, étant entendu que leur rôle dans l’impression (leur élasticité pousse le papier à aller chercher l’encre dans les creux) est capital.

Au fond de l’atelier, sur des cordes tendues, sèchent les épreuves fraîchement imprimées ; leur apparence montre bien que le papier en est encore très humide ; elles seront remises à plat lorsque le papier et l’encre seront secs. Les sujets que l’on voit sur ces estampes n’appartiennent pas à l’œuvre de Bosse ; on reconnaît trois épreuves d’un Crucifix, à gauche, et une épreuve d’une Sainte Famille qui pourrait être la Sainte Famille Gonzague de Raphaël gravée par François de Poilly.

La légende explicative donnée par Bosse est ici modernisée : « Cette figure vous montre comment on imprime les planches de taille-douce. L’encre en est faite d’huile de noix brûlée et de noir de lie de vin, dont le meilleur vient d’Allemagne. L’imprimeur prend de cette encre avec un tampon de linge, en encre sa planche un peu chaude [au fond vers la gauche], l’essuie après légèrement avec d’autre(s) linge(s), et achève de la nettoyer avec la paume de sa main [à gauche]. Cela fait, il met cette planche à l’envers sur la table de sa presse, applique dessus une feuille de papier trempé et reposé, et couvre cela d’une feuille d’autre papier et d’un ou deux langes, puis, en tirant les bras de sa presse, il fait passer sa table avec sa planche entre deux rouleaux. »

(Version originale : « Cette figure vous montre Comme on Jmprime les planches de taille douce, / Lancre en est faite dhuille de noix, brusleé et de noir de lie de vin, dont le meilleur vient Dallemagne, Ljmprimeur prend de Cete ancre auec vn tampon de linge, en ancre sa planche vn peu / chaude, lessuye apres legeremt auec dautre linge, et acheue de la nettoyer auec la paume desa main, Cela fait il met cette planche a lenuers sur la table de sa presse, aplique dessus une foeuille de papier / trempé et reposé, et Couure cela d’une foeuille dautre papier et d’un ou deux Langes, puis en tirant les bras de sa presse il fait passer sa table auec sa planche entre deux rouleaux / faict a leau forte par ABosse a Paris en LisIle du palais lan 1642, auec priuilege. »

On remarque, dans cette estampe comme dans la précédente, l’influence de Matthieu Mérian l’Ancien qui, l’année précédente, publiait deux planches représentant la gravure au burin et l’impression en taille-douce dans la réédition qu’il faisait en 1641, à Francfort, de l’encyclopédie de Tomaso Garzoni, Piazza universale, das ist allgemeiner Schawplatz, Marckt und Zusammenkunfft aller Professionen.

Bibliothèque nationale de France

Les débuts de la taille-douce à Paris

Quelles qu’en fussent les raisons, en effet, la France accusait alors un retard considérable dans l’expression graphique. La France, mais surtout Paris. Car, si le 16e siècle français a connu des réussites dans le domaine de la taille-douce, elles furent avant tout périphériques, provinciales, mis à part l’épisode quasi-aristocratique de l’École de Fontainebleau. Les vedettes étaient aux confins, comme Jean Duvet à Langres et en Suisse, Pierre Woeiriot en Italie, à Lyon et à Nancy, Étienne Dupérac en Italie avant de revenir en Lorraine, le Troyen Philippe Thomassin et le Franc-Comtois Lafreri à Rome.

Figure de mascarade

Graveur, René Boyvin travailla à la Monnaie d’Angers avant de s’installer à Paris vers 1545. Il est douteux que Boyvin ait vécu centenaire et même plus, comme les dates qui lui sont attribuées le laissent supposer. Il entra au service de Pierre Milan, l’un des graveurs les plus importants de l’école de Fontainebleau, puis, à la mort de celui-ci, il s’installa à son propre compte et diffusa par l’estampe les œuvres des artistes de Fontainebleau. Il fut aussi portraitiste et auteur de gravures d’ornements et d’orfèvrerie. Il dessina des costumes et des bijoux.

Les fêtes somptueuses de la cour étaient nombreuses : bals, tournois, spectacles divers (théâtre, chant, musique, ballet) ou mascarades. Elles se multiplièrent sous le règne de Catherine de Médicis, qui en fit un instrument de gouvernement. Les défilés, cortèges et mascarades, auxquels s’ajoutaient les entrées royales et princières mobilisaient les artistes. Ils étaient à l’origine de nombreux dessins de modèles de costumes, qui souvent étaient ensuite gravés. C’est l’une de ces figures de mascarade ou de carnaval, peut-être même de spectacle allégorique, que René Boyvin a représentée dans ce personnage maniériste, à l’aspect surréaliste, dont l’habit de guerrier s’est métamorphosé en déguisement débordant de fantaisie. L’armure s’est transformée en légers drapés mouvementés, en étoffes bouffantes découpées, retenues par des cuirs et courroies. Le personnage, à l’allure dansante, tient une curieuse boîte ornée d’arabesques. Le graphisme ondulant s’allie tout à fait à l’impression de légèreté et de grâce précieuse de ce « guerrier » de carnaval qui occupe l’espace de la feuille. Le casque n’est plus qu’un haut bonnet enrubanné, surmonté d’un plumet, et le visage, qu’une ombre portée accuse, se distingue à peine d’un masque. Boyvin, très sensible, semble-t-il, au thème des fêtes, avait copié le Libro di variate mascare d’Angelo Veientano en 1560. Ces figures fantastiques très en vogue atteignirent leur paroxysme avec les têtes composées d’Arcimboldo.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Aussi, en admettant que Melchior Tavernier se vantait en prétendant que c’était lui-même ou son père qui avaient introduit la taille-douce (l’art de graver le cuivre et de l’imprimer) dans le royaume de France, ses assertions contiennent-elles un fond de vérité.

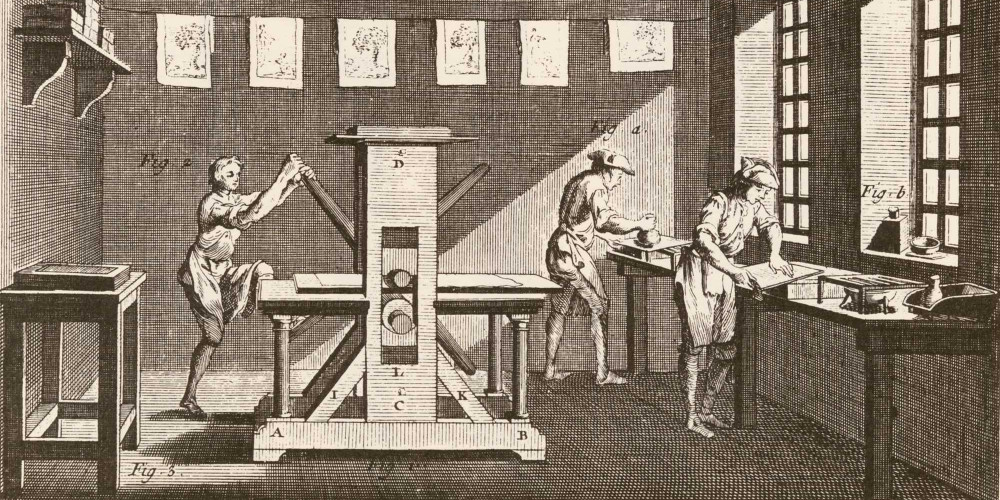

L’imprimerie en taille douce

Haut de la Planche

L’atelier d’imprimerie en taille-douce réunit plusieurs compagnons, occupés à diverses tâches propres à l’impression de planches. L’un en encre une avec un tampon (fig. a) ; le deuxième l’essuie pour qu’il ne reste que le noir dans les tailles (fig. b) ; le troisième fait tourner la croisée de la presse pour imprimer la feuille de papier (fig. 2) qui est posée sur la planche gravée et recouverte de langes, en faisant passer le tout entre les rouleaux de la presse. Une table contre le mur reçoit les estampes une à une, à mesures qu’elles sont imprimées (fig. 3).

Bas de la Planche

Représentation plus en grand et en perspective de la table de l’Imprimeur (fig. 4) : l’encrier (E) posé en pente sur une calle de bois ; on y voit le tampon qui sert à appliquer le noir dans les tailles de la Planche gravée ; l’encrier est placé à droite de l’Imprimeur ; le gril (G) sous lequel est une poêle qui contient un feu doux ; la table à essuyer (T) ; cette table sert de couvercle au coffre qui contient le marbre et la molette qui servent à broyer l’encre. Cette table est à gauche de l’Imprimeur. Le coffre dont il vient d’être parlé représenté ouvert et en perspective pour laisser voir le marbre et sa molette qui y sont renfermés (fig. 5). Poêle à feu qui se place sous le gril (fig. 6). Le gril en perspective et vu du côté de l’Imprimeur (fig. 7).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Ce qui manquait vraiment à Paris, c’était l’infrastructure, et d’abord les presses à taille-douce et les encres, ainsi que ceux qui savaient s’en servir, les imprimeurs en taille-douce, indispensables à une époque où, à la différence d’aujourd’hui, la multiplication maximale était la norme. Les éditeurs commanditant les travaux aux artistes, qu’il s’agît des inventeurs ou des interprètes, enfin les marchands diffusant les œuvres devaient se reconvertir, habitués qu’ils étaient aux planches de bois coloriées et aux facilités de la presse typographique. Ceux que l’on connaît se comptent sur les doigts d’une main.

L’influence hollandaise

L’arrivée des Anversois, chassés de leur ville à la fois par la sévérité du duc d’Albe, la réduction de leur clientèle et l’espoir de nouveaux débouchés, allait tout changer en quelques années. Ils apportèrent leur capacité technique et leur sens de l’organisation du métier. Essayant même de reconstituer l’atmosphère des guildes de chez eux, ils furent les premiers, en 1640, à tenter de créer une maîtrise des graveurs en taille-douce à Paris : parmi les vingt-sept signataires du projet, onze étaient d’origine flamande, Melchior Tavernier et Jaspar Isaac en tête. Ils échouèrent, par bonheur (mais c’est une autre histoire – encore que la liberté dont le métier jouissait en France n’ait sûrement pas été sans incidence sur ses succès parisiens).

Urbain VIII

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Nicolas-Claude Fabri, seigneur de Peiresc (1580-1637)

Grand érudit de la Renaissance, humaniste et antiquaire surnommé « Le prince des curieux » par ses contemporains, Fabri de Peiresc étendit ses centres d’intérêt à presque toutes les branches de la connaissance humaine. Antiquaire, collectionneur d’antiquités, numismate, philologue, naturaliste... il était aussi astronome. C’est lui qui a inventé le mot de « nébuleuse » après avoir découvert la nébuleuse d’Orion de son observatoire situé sommet de la montagne Sainte-Victoire.

On lui doit aussi d’avoir tenté de dresser la première carte de la Lune, fondée sur ses observations à la lunette astronomique, que lui avait offert son ami Galilée. Il s’adresse pour cela à l’astronome Pierre Gassendi et au graveur Claude Mellan, admiré pour la finesse de son travail. Sa mort met brutalement fin à ce projet.

Bibliothèque municipale de Lyon

Bibliothèque municipale de Lyon

La gravure en bois a ses beautés, qui ne nous échappent pas aujourd’hui. Mais la taille-douce permet d’incomparables finesses et, spécialement pour l’art du portrait tellement en vogue à la charnière des deux siècles, elle apparut aux yeux du public français comme un extraordinaire progrès. Ce fut comme si, brusquement, la gravure en cuivre était devenue un besoin. À partir de 1630, le bois avait presque complètement quitté Paris pour se réfugier en province, là où il y avait des presses typographiques et pas d’imprimerie en taille-douce. C’est d’ailleurs pourquoi Peiresc, dans sa retraite aixoise, ne vit pas le magnifique portrait que Mellan, de passage à son retour d’Italie, avait fait de lui : il mourut avant que l’artiste ait pu, rentré à Paris, lui en envoyer une épreuve.

Un renouveau

Cependant, au début du 17e siècle, l’art du burin flamand était lui aussi en perte de vitesse. De nouveaux besoins se faisaient sentir. Un changement d’esprit appelait de nouvelles personnalités. S’il faut simplifier les choses (elles sauront se compliquer d’elles-mêmes), deux artistes ont joué un rôle capital dans cette revivification. Un buriniste et un aquafortiste.

Claude Mellan

Le premier n’est jamais vraiment oublié des histoires de l’estampe, mais la particularité de son talent le rejette souvent à part, dans une relative obscurité, et l’on omet aisément l’importance de sa participation. Il s’agit de Claude Mellan. Les débuts parisiens de Claude Mellan sont un peu tristes, empreints de cette facture flamande coincée que les émules des Wierix avaient importée, raide, sombre et besogneuse. C’est tout le mérite de Peiresc que s’être laissé charmer par la personnalité du jeune artiste et y avoir décelé des promesses. Ce que Mellan fit pour lui (les illustrations de l’Argenis de Barclay d’après Brentel, 1623) ne se distingue pourtant pas de l’ordinaire du temps. Le génie généreux de Peiresc l’envoya en Italie, car lui-même avait vu là-bas bien autre chose.

Le Suicide de Lucrèce

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le travail accompli à Rome par Mellan est remarquable : étude personnelle d’abord, au contact des estampes de Villamena et de Gillis Sadeler (ne pouvait-il pas les voir à Paris, ou fallait-il qu’il eût déjà une certaine maturité pour en tirer les enseignements ?), apprentissage ensuite avec Vouet et le Bernin. Il est constant que les gravures romaines de Mellan (la Lucrèce d’après Vouet, les petites pièces caravagesques – Loth, Dalila, Judith, etc. –, le Saint Jean-Baptiste au désert) furent avidement copiées en France dès leur parution. Par des artistes secondaires peut-être ; ces copies n’en constituent pas moins non seulement la preuve d’un intérêt soutenu, mais aussi l’aveu d’une découverte, voire d’une révélation.

Bibliothèque nationale de France

Enfin, avec Mellan, on voyait apparaître une nouvelle manière de graver au burin. Franche, simple, claire. Que par la suite on ait oublié, ou feint d’oublier Mellan, pour des raisons à éclaircir, ne change que peu à l’affaire : il avait ouvert une voie où les grands burinistes, Nanteuil y compris, allaient s’engouffrer, sans pour autant jamais accéder à la pureté élégante de son travail. Il avait même touché à l’eau-forte, dès Paris avec une bien médiocre Sainte Barbe dont le premier plan est au burin et le second à l’eau-forte, mais davantage en Italie, et plus heureusement. Ainsi fut-il, avec son Saint Jean-Baptiste au désert (1629), un des premiers à pratiquer la gravure libre appelée à un si grand avenir à partir des années 1670 et de Girard Audran.

Jacques Callot

Le second artiste est évidemment Jacques Callot, dont il est moins utile de faire l’apologie. Son importance n’est peut-être pas tant due à son talent (qu’il ne s’agit pas de minimiser) qu’à l’innovation technique du vernis dur qui a libéré la gravure à l’eau-forte. Les expériences premières de Barrocci et de Bellange, pour magnifiques qu’elles fussent, ne semblent pas avoir eu d’incidence directe sur l’évolution de l’art de l’eau-forte, sans doute en raison d’une diffusion confidentielle de leurs travaux. En revanche Callot a beaucoup produit, son œuvre a été énormément diffusé, extraordinairement copié. Il a eu aussi le bon goût de passer par Paris à un moment crucial (la fin des années 1620) et de rencontrer Abraham Bosse à qui il donna de son fameux vernis. Grâce à Callot, l’eau-forte, jusqu’alors limitée à un très petit nombre de morsures et autant de valeurs, pouvait enfin non seulement rivaliser avec le burin, mais même le supplanter dans les sujets croqués, comme les paysages surtout, les scènes de genre et de bataille. Et puis se trouvait facilitée l’entrée directe des peintres dans le monde de l’estampe.

Défaite de la cavalerie turque

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

On ne peut pas dire, pourtant, que l’eau-forte d’avant Callot manque de charme. Elle a ses qualités, et les œuvres du Suisse Matthieu Merian lors de son passage à Paris en 1610-1611, ou celles du Polonais Jan Ziarnko à la même époque, en témoignent. Mais, esthétiquement limitée à cause du vernis mol, cette eau-forte a pour talent essentiel d’être rapide à exécuter, d’où son utilisation pour les sujets d’actualité.

Les Bohémiens en marche : L'arrière-garde

Le terme « bohème » appliqué à la littérature avec la locution de « bohème littéraire » dérive de l’appellation « bohémien » qui définissaient les peuples nomades dénommés aussi Roms ou Tziganes – ici représentés par une gravure de Jacques Callot. Ce terme renvoie à l’origine géographique de ces peuples : la Bohème, région de la République Tchèque actuelle, mais a pris une teinte délibérément péjorative résultant de la xénophobie des peuples sédentaires face aux peuples nomades.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les grands peintres officiels ne se sont pas jetés à corps perdu dans l’eau-forte, toutefois. On a aujourd’hui encore des témoignages quotidiens que la gravure – l’estampe – est un art à part entière. De toutes façons, ils n’avaient pas le temps, et souvent pas le talent particulier qu’elle exige. N’est pas Rembrandt qui veut. Néanmoins des peintres non négligeables l’ont activement pratiquée avec bonheur, Laurent de La Hyre le premier, suivi de près par François Perrier et Claude Lorrain (mais ces deux-là en Italie). Si c’est évidemment en grande partie pour ses possibilités de diffusion, ce n’est cependant pas dans le but de faire connaître leur œuvre peint qu’ils l’utilisaient, ils créaient pour elle et par elle.

Un art qui s’impose

Très rapidement donc, l’estampe gravée en taille-douce, que ce fût au burin ou à l’eau-forte, remplit tous les espaces naguère occupés par le bois, et bien au-delà, puisque le bois de fil est peu fait pour le petit format. Le seule chose pour laquelle le bois l’emportait encore – si l’on passe sous silence les travaux de ville nécessitant de très nombreux tirages – était l’estampe en couleurs, malgré les efforts de Perrier et de Bosse dans ce domaine.

Le goût des sujets religieux

Il est assez difficile de se rendre compte de ce que les gens achetaient, mais, outre les informations glanées par Marianne Grivel, on peut se fier en partie à Abraham Bosse et à ce qu’il montre dans ses deux estampes capitales que sont l’Atelier de gravure en taille-douce et l’Imprimerie en taille-douce (1643).

L’Atelier de gravure en taille-douce

La plupart des habitations des graveurs parisiens, par exemple rue Saint-Jacques, où ils étaient très nombreux au 17e siècle, se composaient de trois ou quatre pièces superposées : l’atelier de gravure au rez-de-chaussée (permettant un accès rapide à l’eau du puits), ainsi que la boutique ouvrant sur la rue, au-dessus les logements, et au dernier étage l’imprimerie, les presses étant alors en bois et ne pesant pas aussi lourd qu’aujourd’hui.

À gauche est assis le graveur à l’eau-forte : la plaque sur laquelle il travaille, posée sur un pupitre, est sombre car elle est recouverte de vernis ; l’artiste porte des manchettes, afin d’éviter à la fois de salir son habit mais surtout d’érafler le vernis avec les boutons de sa manche ; à sa gauche sont posés des outils : une pierre pour affûter la pointe, une règle, une petite brosse douce pour ôter les copeaux de vernis ; à sa droite est dressée une image dont il est sans doute en train de reporter le motif sur sa planche ; cette image, où semblent être représentés un philosophe antique et une jeune femme se promenant dans des ruines, ne se trouve pas dans l’œuvre de Bosse ; au fond de la pièce, à gauche, sur une armoire, sont posés des livres, des flacons (sur l’un desquels est écrit : eau for) et un entonnoir ; enfin, appuyé sur le mur du fond et posé sur un grès émaillé, un plan incliné destiné à supporter la plaque pendant la morsure de l’eau-forte.

À droite, le buriniste grave une plaque avec son outil ; Bosse est allé, dans son souci d’exactitude, jusqu’à placer quelques coups de burin à côté de la pointe de l’instrument ; à sa droite, sur la table, trois autres burins et des pierres à polir.

Sur le mur du fond de l’atelier sont accrochées des toiles et des estampes : seule une de ces dernières appartient à l’œuvre de Bosse, La Fortune de la France, qu’on distingue sur le côté gauche, à la hauteur de l’épaule du gentilhomme qui, en même temps que deux capucins, semble faire son choix. Sur la corniche du plafond sont disposées des sculptures en ronde-bosse, ce qui laisse entendre que le propriétaire de l’atelier ne vend pas que de l’estampe.

Bosse a gravé ou fait graver sous son estampe une légende faite de détails très précis, allant au-delà de la description de l’image elle-même. En voici une version modernisée, plus compréhensible que la transcription rigoureuse donnée plus bas :

Graveurs en taille-douce au burin et à l’eau-forte

Celui au burin [à droite] étend uniment un peu de cire blanche sur le côté poli de sa planche chaude, frotte le derrière de son dessin, communément, de céruse, en sorte qu’il ne blanchisse que peu, l’attache fixe sur sa planche, presse d’une pointe, assez fort, les contours de ses figures, et ils [les contours] se trouvent, ôtant le dessin, marqués de [en] blanc sur la cire, et, repassant sa pointe sur lesdits contours, les empreint dans le cuivre ; puis il en ôte la cire sur le feu ; cela fait, il grave avec le burin.

Celui à l’eau-forte [à gauche] a sa planche bien polie et, un peu chaude, il y met un vernis dont celui qu’on tient le meilleur est composé de résine [et de] poix grecque cuites avec [de l’]huile de noix ; il l’applique avec le doigt, l’étend de la paume de la main, le noircit à la fumée de la chandelle, puis met la planche sur un feu de charbons ardents jusqu’à ce qu’elle ne fume que peu ; lors, il jette de l’eau derrière la planche [pour la refroidir]. Après cela, son dessin étant frotté de sanguine au derrière, il en marque les contours sur le vernis comme le graveur au burin, et y trace après tout son ouvrage avec des pointes d’acier dur, appuyant fort ou légèrement selon la grosseur et profondeur qu’il veut donner à ses traits, puis, ayant frotté le derrière de sa planche avec du suif, il la met en un lieu penchant [comme un chevalet, par exemple], jette l’eau-forte dessus à plusieurs reprises, à cause des douceurs et éloignements qu’il couvre de temps en temps d’huile d’olive et de suif fondus ensemble. Cela fait, il essuie la planche, en ôte le vernis avec du charbon doux mouillé d’eau commune, et retouche au burin où il est nécessaire. Cette eau-forte est composée de vinaigre, vert-de-gris, sel ammoniaque et commun, broyés et [un] peu bouillis ensemble en un pot plombé.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Dans l’Atelier (imaginaire pour les besoins de la composition, mais il doit correspondre partiellement à une certaine réalité), le buriniste, à droite, grave une Vierge à l’Enfant ; l’aquafortiste s’attaque à un sujet de la vie du Christ non identifié ; derrière, des capucins regardent des sujets religieux, et un cavalier admire un grand paysage entre deux portraits (il semble, là, qu’il s’agisse de peintures); à hauteur de l’épaule gauche du cavalier, on peut reconnaître la gravure de Bosse intitulée La Fortune de la France, caricature déjà ancienne contre les Espagnols ; à gauche encore il y a une Sainte Famille, et au-dessous une scène de bataille. Dans l’Imprimerie, sèchent sur les cordes des épreuves d’un Crucifix, d’une Sainte Famille au berceau et d’autres sujets religieux. Sur le mur du fond sont épinglés une scène de bataille, un Crucifix (derrière l’artisan qui encre), une Vierge à l’Enfant. On voit donc que, au milieu du siècle, l’estampe à sujet religieux domine encore largement le marché.

La Vierge priant devant l’enfant Jésus endormi

L’enfant Jésus est endormi, allongé sur une couche qui ressemble à un sarcophage. Sa mère, mains jointes, le veille en priant. Le fond noir n’est animé que par une draperie. Près de la tête de l’enfant sont gravées des armoiries non identifiées (d’argent au chevron d’or accompagné de trois roses de gueules), surmontées d’un cimier à lambrequins – on les retrouve, curieusement, sur la tapisserie murale de La Visite à l’accouchée.

Cette pièce entièrement gravée au burin, et fort correctement, avec tailles fines et pointillé, est à dater des débuts d’Abraham Bosse et n’est évidemment pas typique de sa grande manière. Pierre Mariette, qui n’est installé à l’enseigne de L’Espérance qu’en 1638, n’en est sûrement pas le premier éditeur ; cette planche faisait peut-être partie du fonds qu’il avait acheté à Jean Messager en décembre 1637. Pourtant, Jacques Stella (Lyon 1596 - Paris 1657) n’est à Paris qu’à partir de 1635 ; mais le tableau pouvait se trouver auparavant dans la collection du détenteur des armoiries figurant sur l’estampe.

L’attribution du modèle à Stella ne peut être mise en doute. Il a peint plusieurs fois des sujets proches, dont certains sont mentionnés dans l’inventaire de sa nièce Claudine. Un tableau très proche, d’une Vierge en prières devant l’Enfant endormi, aujourd’hui dans une collection particulière lyonnaise.

Dans la marge inférieure, 4 vers latins sur 2 colonnes : Si vigiles versas oculos, incendia misces : / Si claudis, pectus lumina clausa dolet. // Te cupiam vigilem, vel semper, Pupe, soporum, / Angor si dormis : ardeo, si vigiles : ; au-dessous, de gauche à droite : Stella pinxit. A. Bosse sculp. - Cum priuilegio Regis - Typis Petri Mariette, via Iacoboa ad insigne Spei.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’estampe populaire

Malgré tout, les estampes de Bosse ne donnent qu’une vision partielle. Si l’on regarde celles produites par Jacques Lagniet, dont la spécialité était la gravure à sujet comique, caricatures et facéties à destination populaire, ou les espagnolades gravées par Louis Richer, qui sont presque les seules à montrer des intérieurs de gens du peuple, on voit que ce sont des almanachs et des pièces bouffonnes qui sont épinglés aux murs. La part de marché de l’estampe populaire est bien plus considérable, certainement, que l’estampe chic gravée par un maître. Notre jugement, souvent faussé par la rareté actuelle de ces pièces peu coûteuses et traitées sans plus de ménagements qu’une carte postale d’aujourd’hui, a du mal à admettre que le monde du 17e siècle est tout autant que le nôtre un monde d’images ; c’est seulement la qualité de ces images et leur mode de circulation qui sont différents.

Bibliothèque nationale de France

Ce sera aussi vrai sous le règne de Louis XIV, sauf qu’après la Fronde la caricature s’assagira et prendra un air plus politique (à l’égard des ennemis de la France, bien entendu), moins grivois, suivant en cela la même évolution que la poésie satirique, par exemple, tandis qu’on assistera à une montée des sujets décoratifs et d’ornements, presque absents de la première moitié du siècle (jusqu’à l’entrée en scène de Jean Lepautre), et à un développement de l’estampe d’interprétation, le tout étant lié à l’augmentation du nombre des grosses fortunes et au désir de bâtir et de collectionner.

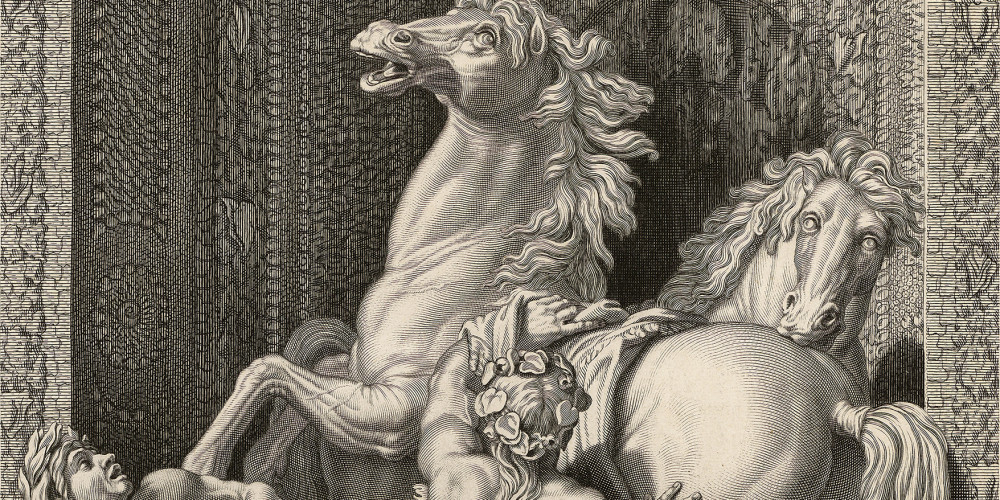

Étienne Picart, Les chevaux d'Apollon, 1675

La première sculpture importante commandée sous le règne de Louis XIV était destinée à Versailles et fut immortalisée dans une vingtaine de planches accompagnant la Description de la grotte de Versailles d'André Félibien, un texte publié à l'origine sous la forme d'un guide de poche, en 1672 et 1674. L'édition produite pour le Cabinet du Roi est I'une des premières publications illustrées consacrées à un projet spécifique du château de Versailles. Le texte et les images décrivent un lieu étonnant, richement décoré, dans lequel Apollon est entouré de nymphes, de ses chevaux et de tritons. L'idée en fut proposée en 1665, par Charles Perrault, qui sétait inspiré des Métamorphoses d'Ovide.

Exténué d'avoir illuminé la terre en traversant le ciel sur son quadrige. Apollon, le dieu du Soleil, se retire chaque soir dans le domaine marin de la déesse Téthys (confondue avec Thétis au 17e siècle). Le symbolisme était limpide : « Car de mesme que les poëtes ont feint que le Soleil [...], après avoir achevé sa course, va se reposer dans le palais de Thétis, et se délasser de ses travaux de la journée : on a pensé que cette fiction ingénieuse pouvait servir d'un agréable sujet à une grotte pour Versailles, où le Roy va de fois à autre prendre quelque relasche, et se délasser de ses grandes et illustres fatigues, sans que ce repos l'empesche de retourner aussi-tost au travail avec le mesme ardeur que le Soleil, qui recommence à éclairer le monde au sortir des eaux où il s'est reposé. » (Félibien 1676, p. 11).

François Girardon et Thomas Regnaudin exécutèrent le groupe central à partir des dessins fournis par Charles Le Brun vers 1666. Les deux paires de chevaux sont de la main de Gilles Guérin et des frères Marsy, Gaspard et Balthazard. La sculpture était achevée et mise en place en 1675, mais, malgré les louanges de visiteurs français et étrangers, la structure de la grotte fut démolie en 1684 pour permettre l'extension de l'aile nord du château, altérant à jamais l'effet de l'ensemble, qui se trouve désormais dans le pittoresque bosquet d'Hubert Robert, les Bains d'Apollon, créé à la fin du 18e siècle.

Les Bâtiments du roi chargèrent six graveurs de réaliser les planches entre 1672 et 1676. Au moins deux dessinateurs furent sollicités pour produire des dessins intermédiaires. Leurs noms, Pierre Monnier et Henri Watele, apparaissent sur trois des planches, mais l'ampleur de leur travail comme de celui d'autres contributeurs demeure inconnue. Parmi les graveurs, Jean Lepautre réalisa le plus grand nombre de planches, douze au total. Vu son habileté avec les pointes à eau-forte, et son expérience de l'architecture, des arts décoratifs et des ornements, on lui confia la reproduction de la scénographie de la grotte et de ses surfaces richement incrustées.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

En quelques décennies, Paris est devenu le grand centre de l’estampe. Mais, si le talent des graveurs et des peintres graveurs en fut pour partie responsable, la raison du succès fut d’abord le dynamisme des éditeurs. Pour la première moitié du siècle, on compte une bonne trentaine d’officines, certaines couvrant tous les domaines, certaines se spécialisant peu ou prou. Entre ces maisons, ces dynasties, des liens se créent, commerciaux et familiaux, dans le microcosme de la rue Saint-Jacques qui semble, au vu des documents en notre possession, extrêmement solidaire.

Des personnalités exceptionnelles

Bibliothèque nationale de France

Astrée, héroïne du roman éponyme d’Honoré d’Urfé (1607)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Céladon, amoureux d’Astrée, héroïne du roman éponyme d’Honoré d’Urfé (1607)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

On pourrait parler d’autres encore. Tous, dont on a plaisir à restaurer la mémoire, en cette première moitié du 17e siècle, en relation étroite, et même en cohabitation permanente avec une étonnante quantité de graveurs talentueux, habiles et inventifs à la fois, venus des provinces, des Flandres, d’Allemagne, d’Angleterre et même d’Italie, remarquables dessinateurs pour la plupart, qu’ils fussent peintres ou purs graveurs, ont fait de quelques vingtaines de mètres de l’historique rue Saint-Jacques, point de départ traditionnel du pèlerinage vers Santiago et son champ de l’étoile, le rendez-vous mondial des amateurs d’images.

Provenance

Cet article a été conçu dans le cadre de l’exposition « Abraham Bosse, savant graveur » présentée à la Bibliothèque nationale de France du 20 avril au 11 juillet 2004.

Lien permanent

ark:/12148/mmpsmvdhcj7fc