Voltaire, l’homme de son siècle

Bibliothèque nationale de France

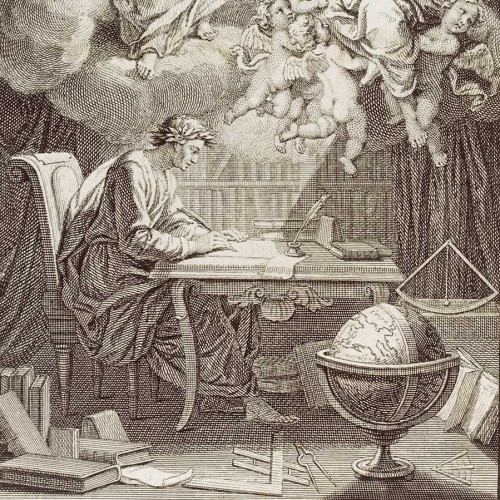

Voltaire assis à sa table de travail

Écrivain français, auteur de poèmes, de récits, de tragédies, d’ouvrages historiques et philosophiques, Voltaire (1694-1778) combat le cléricalisme et l’intolérance religieuse. Il défend le droit des hommes au bonheur. « Si vous avez deux religions chez vous, elles se couperont la gorge ; si vous en avez trente, elles vivront en paix. »

Bibliothèque nationale de France

La naissance de François Marie Arouet est problématique. Il l’a voulu ainsi, jouant sur les dates (novembre ou février 1694), brouillant à l’envi les pistes de manière à permettre l’hypothèse d’un adultère de sa mère. Anecdotiquement, cela ferait de lui le fils, non du grave notaire Arouet, mais du sieur de Rochebrune, mousquetaire et chansonnier. Plus symboliquement, il y a dans ce refus de ce qui est pour chacun la chose la plus déterminée et la plus déterminante qui soit, sa naissance, un geste d’irréductible liberté, et comme un programme de vie.

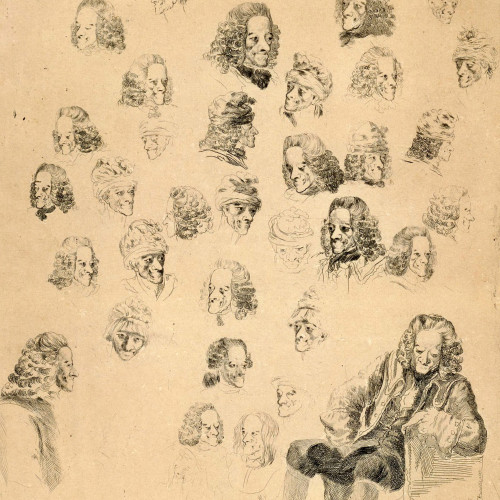

Portraits de Voltaire

En sa retraite de Ferney, Voltaire est devenu un des points de mire de l’Europe. Il reçoit beaucoup d’artistes amateurs ou confirmés : des peintres-graveurs comme Jean Huber ou Dominique Vivant-Denon, des sculpteurs comme Jean-Baptiste Lemoyne et l’illustre Jean-Antoine Houdon. Il a d’ailleurs avec certains quelques démêlés. Ces artistes viennent immortaliser une « gloire vivante », mais cette gloire, tout en le souhaitant, ne se laisse pas faire ! C’est que Monsieur Voltaire est très soucieux de son image. Dans sa correspondance, il se plaint souvent de devenir, sous le crayon où la plume de ses hôtes, un « singe estropié » ou un personnage « ridicule ».

Familier de Voltaire au point d’être surnommé Huber-Voltaire, le peintre Jean Huber (1721-1786) a laissé de nombreux témoignages sur la vie quotidienne à Ferney. Il livre ici « différents airs en trente têtes de M. de Voltaire ». Ces dessins, dont il existe de nombreuses variantes gravées, restituent le patriarche de Ferney dans ses multiples attitudes, et son faciès mouvant de vieillard d’une surprenante vivacité. Certaines de ces physionomies saisissantes sont gravées et annotées avec humour : « charge qui ressemble », « très peu chargé », « un peu mâle », « patte de velours », « en madonne » (!), « en oiseau », etc.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Naître à la poésie

« Un poète, c’est Voltaire, et puis qui encore ? Voltaire ; et le troisième ? Voltaire ; et le quatrième ? Voltaire », fait dire Diderot au Neveu de Rameau. C’est bien en effet comme poète que cet écrivain, polygraphe pourtant, fut célébré en son temps. Surtout si l’on inclut dans la production poétique la « poésie dramatique », où il passa pour le digne successeur de Racine. Nous avons aujourd’hui quelque peine à imaginer cette gloire car ses vers, dramatiques ou non, sont ce qui, dans son œuvre, a le plus vieilli. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’une illusion d’optique ou d’acoustique, et qu’il faille songer à relire cette poésie, trop longtemps victime d’un préjugé « romantique ». Quoi qu’il en soit, c’est par les vers qu’il se fit connaître et qu’il s’imposa, et il ne cessa d’en écrire jusqu’à ses derniers jours. Des odes d’abord, le grand genre lyrique, dans la tradition de Pindare et d’Horace, illustré en français par Ronsard et Malherbe, et que pratiquent, pour célébrer les grands événements et chanter les grands hommes, les Boileau, Perrault, La Motte, J.-B. Rousseau... au moment où un jeune homme de seize ans vient leur disputer la palme. Académiques, certes – bien qu’il n’obtienne pas le prix de l’Académie pour son Vœu de Louis XIII, ce qui lui inspire de s’essayer dans la satire –, ces poèmes ne manquent pas cependant de faire retentir d’une manière nouvelle les problèmes de l’actualité, comme ces terribles « malheurs du temps » de 1713.

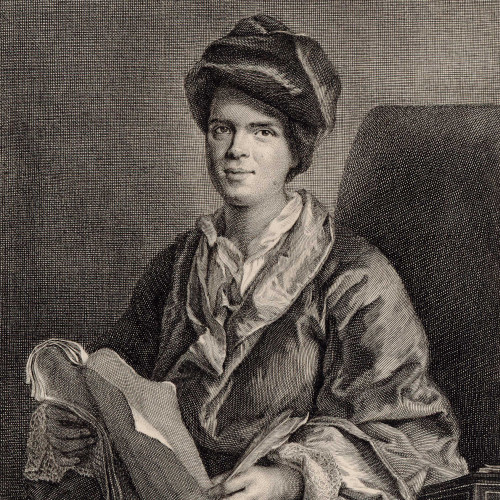

Antoine Houdart de La Motte

La querelle des Anciens et des Modernes rebondit au 18e siècle lorsqu’en 1714 Houdart de la Motte publie une traduction de l’Iliade : il y corrige et raccourcit celle d’Anne Dacier de 1699 en y ajoutant une préface contenant un « Discours sur Homère » où il prenait la défense des Modernes. Anne Dacier réplique dans son livre Des causes de la corruption du goût. Cette « Querelle d’Homère » s’acheve en 1716 avec une réconciliation des deux parties.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

« Devant toi je ne veux d’appui que l’innocence ;

J’implore ta justice et non point ta clémence.

Lis seulement ces vers et juge de leur prix ;

Vois ce que l’on m’impute, et vois ce que j’écris. »

« Lis seulement ces vers... » Tout Voltaire est déjà dans cette invite modeste, enjôleur et diabolique.

Voltaire à la Bastille

Voltaire fut emprisonné deux fois à la Bastille, en 1717 durant onze mois, suite à une sanglante épigramme contre le Régent, et en 1726 durant quatre mois. Il est probable que cette gravure date de 1718. Caylus montre Voltaire dans sa cellule, dédaignant son infortune et poursuivant l’écriture de La Ligue, première version de La Henriade, inspiré par le Génie de la poésie épique. La peine d’emprisonnement fut convertie en exil en Angleterre.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

À trente ans, voilà donc qu’il a fait le tour des genres poétiques et qu’il les maîtrise mieux que personne. Même La Ligue, qui sera La Henriade en 1728, l’emporte de beaucoup sur les productions épiques contemporaines. L’instrument est à sa disposition, en bon état de marche : il saura s’en saisir dans toutes les émotions et les luttes à venir. Certains de ses poèmes allumeront de véritables guerres philosophiques, comme Le Mondain en 1736, ou le Poème sur le désastre de Lisbonne en 1756.

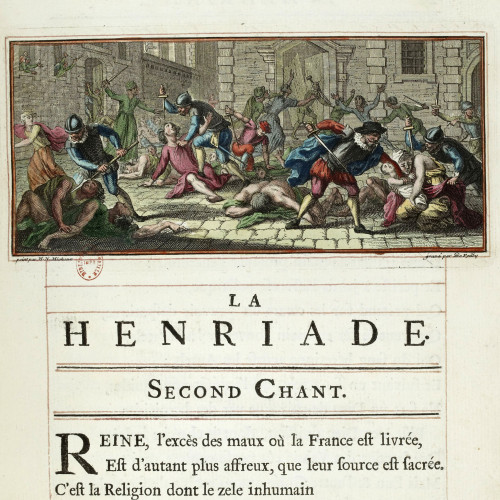

Massacre de la Saint-Barthélemy

Voltaire se fait historien, avec la Henriade (1717), une épopée en vers à la gloire d’Henri IV. Dans le chant II, Henri le Grand raconte les massacres de la saint Barthélémy. Voltaire lui fait dire :

« Et puisse à jamais l’affreuse politique

Qui prétend sur le cœur un pouvoir despotique ;

Qui veut, le fer en main, convertir les mortels ;

Qui du sang hérétique arrose les autels,

Et surtout, un faux zèle et l’intérêt pour guides,

Ne sert un Dieu de paix, que par des homicides ! »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

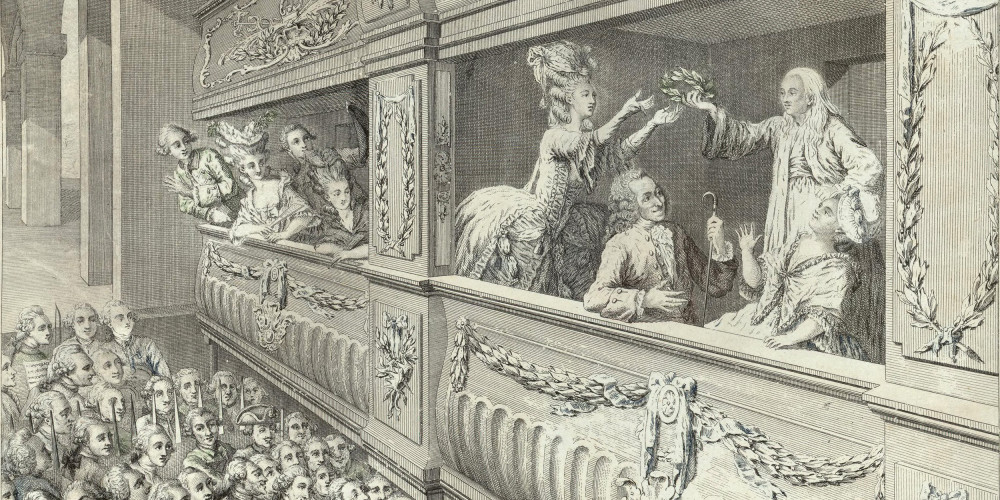

Quant à la poésie dramatique, c’est bien, après le glorieux 17e siècle, l’ambition capitale. Voltaire a composé près de trente tragédies. En s’entêtant à moderniser une forme incapable de cette mutation, en y maintenant le vers, contre les propositions de La Motte au début du siècle et de Diderot en son milieu, en y animant le discours de tableaux saisissants et de mouvements pathétiques, en actualisant les enjeux du frisson tragique, plus lié à l’inquiétude philosophique qu’à la terreur religieuse, en y employant les plus habiles comédiens dont il avait fait ses amis (Adrienne Lecouvreur, Mlle Clairon, Lekain), Voltaire n’a pas sauvé la tragédie, mais il a bien servi le théâtre et maintenu sur la scène française, à une époque qui ne s’en souciait plus guère et qui, pourtant, lui en sut gré, la grande liturgie rituelle du langage poétique offert en spectacle à la collectivité. Pour ce qui est de ses comédies, une bonne vingtaine – dont L’Indiscret (1725), Les Originaux (1732), L’Enfant prodigue (1736), Nanine ou le Préjugé vaincu (1749), L’Écossaise (1760) –, beaucoup mériteraient qu’on songe à les reprendre.

« Couronnement de Voltaire » au théâtre français le 30 mars 1778

Voltaire, ici présent dans l’enceinte du théâtre provisoirement installé dans la Salle des Machines, acclamé par le public, est d’abord connu et admiré par ses contemporains comme dramaturge et comme poète. Entré au répertoire en 1718 avec la tragédie d’Œdipe, il connaît un succès croissant au cours du siècle. Lors de la saison 1761-1762, il est programmé plus d’un soir sur quatre à la Comédie-Française.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Naître à la philosophie

L’affaire du chevalier de Rohan-Chabot fit de Voltaire un philosophe de deux façons : en lui montrant que d’autres forces étaient à l’œuvre dans le monde social que celles de l’esprit et du talent, et qu’un génie roturier y restait inférieur à un imbécile titré ; en précipitant et en prolongeant le voyage en Angleterre que, de toute façon, il projetait.

Isaac Newton

Newton est la grande figure qui domine les sciences au 18e siècle. Promoteur de la physique expérimentale, il met à jour la loi d’attraction universelle. À rebours de la réception qu’il connaît en Hollande, il heurte les convictions des tenants de la physique de Descartes, qui ne considèrent dans les objets que les seules propriétés, « claires et distinctes », de la substance et de l’étendue.

Maupertuis, le premier, propose à l’Académie des sciences, à Paris, un mémoire sur Newton. Puis c’est au tour de Voltaire, en 1738, de prendre une part active à la diffusion des idées de Newton en publiant Les Éléments de la philosophie de Newton. Les controverses sur cette force étrange qui fait s’attirer les corps entre eux – et que démontrait Newton sans se l’expliquer – captivent.

L’engouement conduit de nombreux amateurs à se doter d’un cabinet de physique propre à mener des expériences, à faire des observations, à recueillir des données. Cette passion pour cette science nouvelle, distincte des sciences de la nature auxquelles elle avait été jusque-là identifiée, contribue à développer la fabrication et à améliorer les capacités des instruments scientifiques.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Autre fondation philosophique solide, la mise en relation : dans la ligne de Newton, Voltaire voit graviter les ensembles politique, religieux, culturel, économique et social en un système autorégulé, dont les mouvements peuvent être calculés, voire infléchis. Le plan des Lettres philosophiques s’explique ainsi, qui composera en un tel système les activités anglaises en matière de religion (lettres 1 à 7), d’organisation politique et sociale (lettres 8 à 11), de réflexion philosophique et scientifique (lettres 12 à 17), de production littéraire (lettres 18 à 24), et placera en leur milieu celle à laquelle le beau nom polyvalent de « commerce » convient si bien : circulation, partage, prospérité, liberté, tolérance, autant de bienfaits qu’on peut attendre du commerce des denrées comme de celui des idées, et, au total, de ce commerce des hommes qu’on appelle civilisation.

John Locke

John Locke (1632-1704) est l'un des principaux philosophes et théoriciens politiques de la seconde moitié du 17e siècle. Précurseur des Lumières et du libéralisme, il est notamment l'auteur de la Lettre sur la tolérance, qui influença Voltaire, et de traités de gouvernement et d'éducation. Il fut pourtant aussi fortement investi financièrement dans la traite négrière.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Naître à la science

Mme Du Châtelet à sa table de travail

Née en 1706, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise Du Châtelet, est longtemps restée plus connue comme la compagne de Voltaire, la « divine Émilie », que comme la vraie femme de science qu’elle fut. Très jeune, elle s’adonne au goût de l’étude, en se consacrant surtout aux mathématiques et à la physique.

C’est Voltaire qui nous livre le plus de renseignements sur l’éducation de la jeune Émilie de Breteuil et sur son goût pour les sciences : « Son père, le baron de Breteuil, lui avait fait apprendre le latin, qu’elle possédait comme Mme Dacier ; elle savait par cœur les plus beaux morceaux d’Horace, de Virgile, et de Lucrèce ; tous les ouvrages philosophiques de Cicéron lui étaient familiers. Son goût dominant était pour les mathématiques et pour la métaphysique. On a rarement uni plus de justesse d’esprit et plus de goût avec plus d’ardeur » écrit-il dans l’Éloge historique.

Voltaire connaît, à quarante ans, un véritable épanouissement intellectuel et affectif en unissant sa vie à une femme d’esprit qu’il « idolâtre ». Issue de la plus ancienne noblesse, « la sublime et divine Émilie » était douée d’une intelligence hors du commun et d’une liberté d’esprit bien en avance sur son temps. Sa rencontre avec Voltaire en 1733 va être décisive. Avec Maupertuis, ils se font les propagateurs des théories de Newton contre les cartésiens. Le château de Cirey où elle se retire avec Voltaire pendant de longues périodes devient le lieu de rencontre des partisans de Newton.

En 1740, elle publie les Institutions de physique, où elle tente de concilier la physique de Newton avec la métaphysique de Leibniz, ce qui lui vaudra une vive polémique avec le secrétaire de l’Académie des sciences.

Ses dernières années, jusqu’à sa mort prématurée en 1749, seront vouées à une traduction et un commentaire des Principia mathematica philosophiae naturalis de Newton, qui reste encore aujourd’hui la seule traduction française existante. À sa mort, Voltaire écrit :

« J’ai perdu un ami de vingt-cinq années, un grand homme qui n’avait de défaut que d’être femme [!], et que tout Paris regrette et honore. On ne lui a pas peut-être rendu justice pendant sa vie. »

© Château de Breteuil

© Château de Breteuil

Élémens de la philosophie de Neuton mis à la portée de tout le monde

Rendre les idées de Newton accessibles aux non-spécialistes fut le tour de force que réalisa Voltaire. Ses Élémens révélèrent aux Français, restés majoritairement cartésiens, la loi de l’attraction universelle. Le monde newtonien n’est plus clos ni centré sur la Terre, et tous les corps s’y attirent mutuellement. Mais, loin de ceux qui interprètent Newton dans un sens matérialiste, Voltaire y trouve le fondement de son déisme : « C’est à l’horloge que l’on reconnaît l’horloger. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Naître à la politique

Il ne faudra pas moins de quinze ans à Voltaire pour faire le tour de toute ambition de type politique, en quatre étapes à peu près égales : quelques années de faveur versaillaise, trois ans d’intermède prussien, deux années d’errance à l’Est, et quatre années de résidence problématique en Suisse.

Pour comprendre la période versaillaise, il suffit de lire Zadig qui en dresse le bilan ironique. Tout réussit soudain à celui que le pouvoir a jugé utile de s’attacher : les titres, les honneurs, les commandes. Il peut se mettre à nourrir les plus hautes espérances... jusqu’au jour où, le naturel reprenant le dessus, il ne peut s’empêcher de lâcher à mi-voix, en anglais, au jeu de la reine où Mme Du Châtelet était en train de perdre gros : « Vous ne voyez donc pas que vous jouez avec des fripons ? » Il ne devait plus revoir la cour de sa vie.

Voltaire et Frédéric II le Grand, roi de Prusse

Affirmant la séparation du temporel et du spirituel, l’esprit des Lumières transforme profondément l’ordre politique. Les aspirations à plus de justice, d’égalité, de liberté s’expriment dans un premier temps à travers l’idée d’une nation gouvernée par un despote éclairé, au service des intérêts de son peuple : Frédéric II à Berlin, Catherine II à Saint-Pétersbourg ou Joseph II à Vienne.

Les relations entre Voltaire et Frédéric II furent longues et tourmentées, empruntes à la fois d’admiration et de méfiance réciproques. L’empereur se voyait davantage éclairé par le philosophe que lui-même éclairant son peuple. Dès 1736, Voltaire correspond avec celui qui n’est encore que le prince royal de Prusse, grand admirateur de la culture française. Fort de ses relations épistolaires amicales, Voltaire est chargé par le ministère français de missions officieuses auprès de l’empereur pendant la guerre de Succession d’Autriche, en 1742 et 1743. Ce n’est qu’en 1750, désemparé après la mort de Mme du Châtelet et par un public parisien qui, las de ses succès, siffle ses pièces, que Voltaire accepte l’offre de Frédéric II de se fixer à Berlin. Un cénacle de penseurs, parmi lesquels La Mettrie ou Maupertuis, est rassemblé à Postdam. Au souper de l’empereur, on dresse le plan d’un dictionnaire philosophique. Mais le projet n’aboutira pas, Frédéric II méprisant trop la canaille pour l’éclairer. Voltaire s’aperçoit qu’il est l’amuseur et non le conseiller de Sa Majesté dont le propos « on presse l’orange et on jette l’écorce » lui est rapporté. Tout se gâte à la fin de 1752 et bientôt Voltaire fuit Berlin. Mais l’empereur se venge en le laissant emprisonner à Francfort. Après ces péripéties, Voltaire décide de s’installer en Suisse où il reprendra sa correspondance avec Frédéric II lors de la guerre de Sept Ans, servant une nouvelle fois d’intermédiaire avec le ministère français pour le rétablissant de la paix entre la France et la Prusse.

Blbliothèque nationale de France

Blbliothèque nationale de France

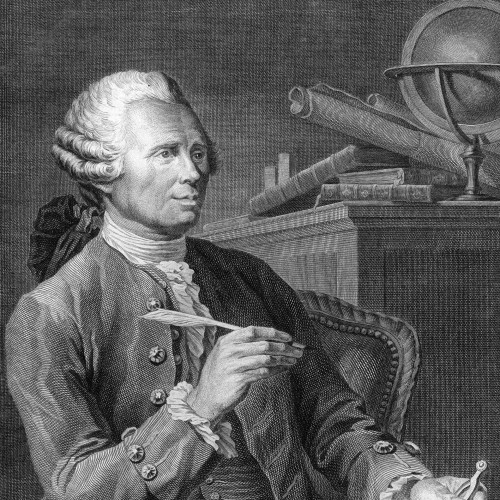

Jean Le Rond d’Alembert

Jean le Rond D’Alembert (1717-1783) est l’un des mathématiciens et physiciens les plus importants du 18e siècle, en même temps qu’un philosophe des Lumières. Son Traité de dynamique (1743) ouvre la voie au développement de la mécanique rationnelle. Il se lie d’amitié avec Diderot qui l’entraîne en 1746 dans l’aventure encyclopédique. Le « Discours préliminaire » de l’Encyclopédie, publié en tête du premier volume (1751), apparaît comme un véritable manifeste des Lumières.

D’Alembert abandonne l’Encyclopédie à la suite de divergences avec Diderot. Entré à l’Académie française en 1754, il en devient secrétaire perpétuel et historiographe en 1772. Ses analyses constituent une véritable philosophie des sciences.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les difficultés de cette vie itinérante et mouvementée n’empêchent pas l’écrivain de produire. À côté des tragédies, des comédies et des poèmes, on voit apparaître les contes, dont Candide, point d’orgue de cette période de désillusion et moment d’une métamorphose philosophique : aux mirages de la poursuite naïve d’un bonheur chimérique va succéder la prudente gestion des biens dont on peut jouir, les discours feront place aux actes, aux cours va se substituer le jardin. C’est aussi l’époque de l’achèvement des grandes sommes historiques : Le Siècle de Louis XIV, qui est, plus qu’une histoire du 17e siècle français, une nouvelle manière de concevoir l’histoire, en privilégiant des périodes de progrès accéléré et en en cherchant le dynamisme dans l’esprit d’une collectivité ; l’Essai sur les mœurs, vaste revue des horreurs « médiévales » étendue à toutes les civilisations, de l’Occident et de l’Orient. En 1759, l’expérience proprement politique de Voltaire est terminée. Ces sommes en ont fait le bilan et montrent la nécessité d’une autre sorte d’engagement dans « le monde comme il va ».

Naître à la liberté

Voltaire dans son jardin, à Ferney

Voltaire à Ferney développe de nouvelles techniques d’agriculture, draine les marécages, achète une charrue à semoir et donne l’exemple en labourant lui-même chaque année un de ses champs. Il développe des activités économiques, soieries, horlogerie notamment et fait construire de nouvelles maisons. Il peut écrire en 1777 « Un repaire de 40 sauvages est devenu une petite ville opulente habitée par 1 200 personnes utiles ».

« Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin » écrit Voltaire à la fin de Candide invitant chacun à cultiver son jardin. Ce jardin métaphorique constitue le point d’aboutissement d’un périple qui, à partir d’un lieu clos et hiérarchisé, a conduit le héros à parcourir un monde extérieur hanté par le mal et la violence, et un monde intérieur plus trouble encore. Le jardin, par la place et la reconnaissance du travail de chacun, ouvre l’espace d’une liberté et d’un bonheur certes modestes mais à la portée de chacun. Il faut cultiver notre jardin !

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Sur ce dernier point la liberté achève de prendre toute sa dimension : être libre chez soi n’est rien si ses voisins sont asservis. Jouir de la liberté, c’est pouvoir la donner, aussi. C’est le sens de l’activité débordante du « patriarche » à l’extérieur d’un domaine qui aurait pu l’occuper tout entier. C’est ce qui lui fait écrire des milliers de lettres, correspondant avec l’Europe entière, qu’il ne cesse de recevoir à Ferney. C’est ce qui lui fait concevoir d’une manière nouvelle sa profession d’écrivain : non plus briller devant les grands en leur aliénant sa liberté, mais aider les petits à conquérir la leur. Le Dictionnaire philosophique illustre bien cette intention. Voltaire l’a voulu « portatif », c’est-à-dire utile à la vie de chaque jour. La guerre à outrance déclarée à « l’Infâme » (et tant pis pour eux si les catholiques s’y reconnaissent plus que d’autres !) n’est donc pas le symptôme du déchaînement maniaque d’un vieillard obsédé et haineux, mais l’implacable avancée d’une libération en marche, dont il a résolument pris la tête, et que rien n’arrêtera plus :

« Jamais vingt volumes in-folio ne feront de révolution ; ce sont les petits livres portatifs à trente sous qui sont à craindre.

Si l’Evangile avait coûté douze cents sesterces, jamais la religion chrétienne ne se serait établie. »

(Lettre à d’Alembert, 5 avril 1766.)

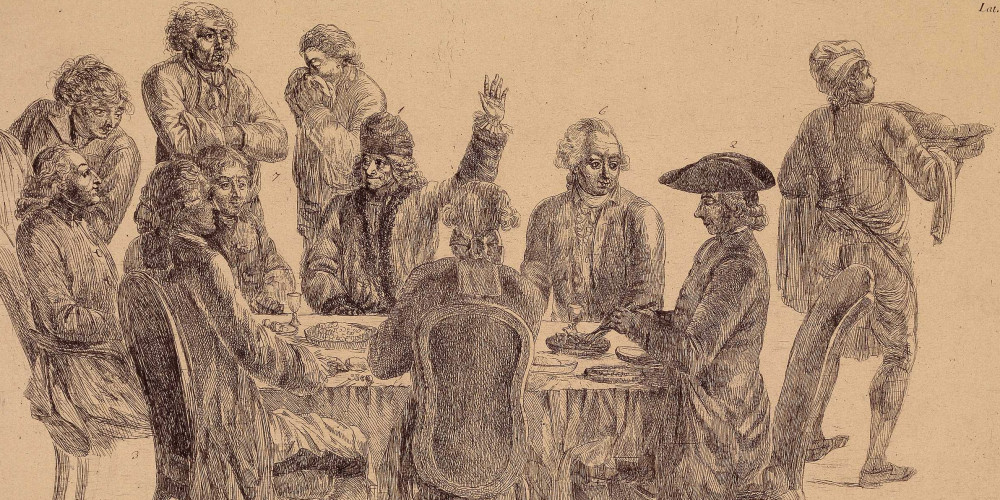

Le Souper des philosophes

Familier de Voltaire au point d’être surnommé Huber-Voltaire, le peintre Jean Huber (1721-1786) a laissé de nombreux témoignages sur la vie quotidienne à Ferney, où Voltaire s’installa quasi définitivement à partir de 1760. Cette gravure donne une idée de la cour que tenait Voltaire, qui, interdit de séjour à Versailles et se sentant toujours menacé, avait acquis ce domaine, situé en France mais aux portes de Genève, où il deviendrait « l’aubergiste de l’Europe ». La scène imaginée par Huber est une fiction : jamais Diderot n’est venu à Ferney et les autres invités en furent les hôtes à des dates différentes. Sont ainsi représentés autour de Voltaire : le père Adam, l’abbé Maury, d’Alembert, Condorcet, Diderot, La Harpe.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Comme au paysan ou au manufacturier de son domaine, comme au lecteur de ses contes, Voltaire fait confiance à chacun pour qu’il use au mieux d’une liberté dont il a su exciter en lui le désir et dont il lui a fourni quelques moyens... Mais le détour éducatif est long et, dans l’intervalle, « l’Infâme » ne laisse pas de sévir, d’accumuler les victimes. À son travail de fond sur les consciences, Voltaire ajoute l’intervention d’urgence. À plus de soixante-dix ans, c’est l’occasion de sa dernière naissance, la plus belle peut-être à nos yeux, aujourd’hui.

Naître à la justice

Tout avait commencé avec l’affaire Calas, dès 1762, ou plutôt avec ce dont Voltaire eut le génie et la ténacité de faire une « affaire ». Jean Calas, père de famille protestant de Toulouse, est accusé d’avoir pendu son propre fils parce qu’il voulait se convertir au catholicisme. Sans preuves, sans aveux, sous la pression d’une opinion publique locale fanatisée, le parlement de la ville expédie une parodie de jugement et envoie l’accusé au supplice de la roue. Voltaire sent bien la présence de la violence fanatique, mais comme il la présume des deux côtés, il s’informe soigneusement, reçoit les membres de la famille Calas, mène sa propre enquête, laquelle le conduit à une intime conviction : « Il est avéré que les juges toulousains ont roué le plus innocent des hommes. Presque tout le Languedoc en gémit avec horreur. Les nations étrangères, qui nous haïssent et qui nous battent, sont saisies d’indignation. Jamais depuis le jour de la Saint-Barthélemy rien n’a tant déshonoré la nature humaine. Criez et qu’on crie. » (Lettre à Damilaville, 4 avril 1762).

Voltaire promettant son appui à la famille Calas

© Bibliothèque municipale de Bordeaux, Domaine public

© Bibliothèque municipale de Bordeaux, Domaine public

Rarement, en effet, homme de lettres avait été aussi efficace dans une affaire publique, rarement le pouvoir de la plume avait été aussi magnifiquement manifesté, et s’était aussi brillamment justifié. Non seulement cet homme écrit les textes fondateurs que sont le Traité sur la tolérance, le Commentaire sur le livre « Des délits et des peines » de l’Italien Beccaria, ou cet ouvrage au beau titre emblématique, Prix de la justice et de l’humanité, mais encore il se montre capable de faire effectivement reculer les forces sinistres de l’arbitraire et de la prévention, si actives en cette fin du 18e siècle à cause de la faiblesse du pouvoir central et de la hargne antiphilosophique.

Après Calas, le héros ne cessera plus, jusqu’à sa mort, de s’emparer de causes semblables afin de les faire triompher et de faire triompher, avec elles, la justice : Sirven, Montbailli, Lally-Tollendal, Martin, le chevalier de La Barre, les serfs du Mont Jura, Delisle de Sales... C’est en toute conscience qu’il put rédiger, au moment de sa mort, cette profession de foi : « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis et en détestant la superstition. » Il n’avait alors oublié aucune de ses naissances. Ses œuvres entrelacent de façon de plus en plus complexe leurs développements successifs : ils ne se remplacent pas, mais se conjuguent et s’enrichissent mutuellement.

Portrait de Denis Diderot

Denis Diderot (1713-1784) est l’auteur de drames, de récits (Jacques le Fataliste) et d’essais, pionnier de la critique d’art (Salons), animateur de l’Encyclopédie. Matérialiste et athée, il se fait le chantre de la liberté de l’esprit et du corps, le défenseur des peuples opprimés : « Je me flatte d’être citoyen de la grande ville du monde. »

© Blbliothèque nationale de France

© Blbliothèque nationale de France

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2015).

Lien permanent

ark:/12148/mmdmfsxc5k3c7