Les lettres sous l’Empire

Bibliothèque nationale de France

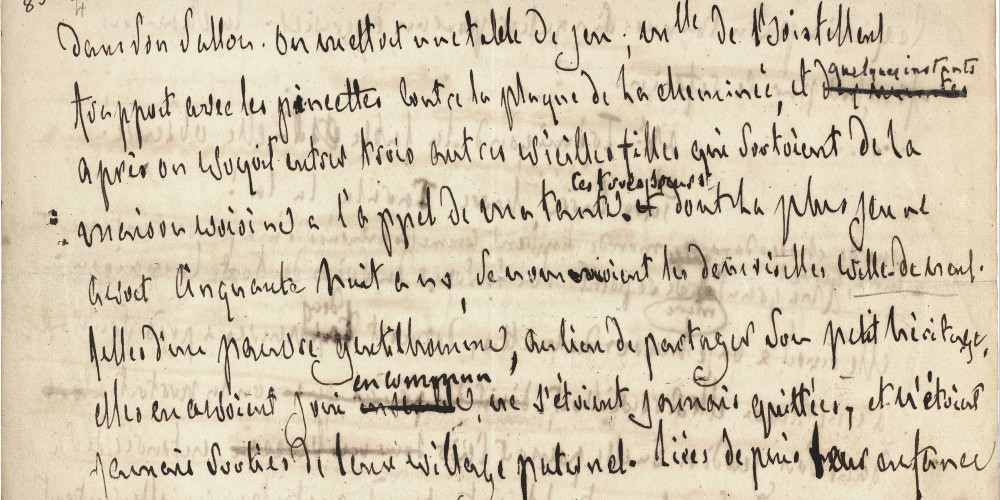

Manuscrit autographe de Mémoires de ma vie

Loin de vouloir, comme certains, constituer lui-même les archives de son œuvre, Chateaubriand a tendance au contraire à supprimer les « avant-textes ». Ce qui compte pour lui, c’est le produit fini. Aussi a-t-il délibérément éliminé ses brouillons au profit du texte imprimé, corrigé, parfait. Il souligne comme des exceptions les cas où il a conservé des manuscrits. On lit au début du manuscrit des Mémoires de ma vie : « Seule partie qui reste du Ier manuscrit de mes mémoires écrits de ma propre main. Tout le reste corrigé, raturé, a été brûlé après que Hyacinthe en a fait une copie complète. (Note écrite en 1840 au moment où j’achève de brûler tous mes papiers) ». Ce qu’on connaît aujourd’hui des manuscrits de Chateaubriand, on le doit surtout à des indélicatesses commises par son secrétaire Hyacinthe Pilorge. L’auteur en a donné aussi quelques-uns, à Mme Récamier notamment, qui nous ont été conservés.

Bibliothèque nationale de France

Le monde éditorial, très dynamique, fit paraître chaque année des centaines de nouveaux romans et recueils de poésies, que l’on peut suivre dès 1810 grâce à la Bibliographie de la France.

Le genre romanesque, encore énormément marqué par le goût « ossianique » et par la mode des romans épistolaires ou historiques du 18e siècle, ne connut cependant aucun grand nom. Les récits dans le goût pastoral furent relativement bien représentés, comme le montre le roman de Joseph Bonaparte Moïna ou la Villageoise du Mont Cenis, tout comme les romans historiques et même fantastiques. La veine du roman « gothique », encouragée par la traduction du roman anglais Le Moine de Matthew Gregory Lewis publiée en France en 1798, suscite de nombreux récits fantastiques, où la magie, le surnaturel et les passions violentes et parfois contre-nature sont loin d’être absents. Les romans sentimentaux, notamment ceux de Sophie Cottin, sont très lus.

Au théâtre, les œuvres de Raynouard furent particulièrement encensées : malgré son intérêt pour le style « troubadour », que l’on commençait également à retrouver en peinture, le choix polémique des sujets de ses pièces historiques (Les États de Blois ou l’Assassinat du duc de Guise ; Les Templiers) lui valurent les foudres de la censure impériale. Le poète et dramaturge Antoine-Vincent Arnault, dont les drames furent principalement incarnés sur scène par Talma, connut au contraire une reconnaissance quasi-officielle.

La poésie fut surtout représentée par Jacques Delille, mort en 1813, et par Fontanes, nommé grand-maître de l’Université par Napoléon, aujourd’hui tombés dans l’oubli, de même qu’Esménard, auteur du poème en cinq chants La Navigation.

Si aucun grand nom ne subsiste aujourd’hui du Paris littéraire de l’époque, la critique fut extrêmement à la mode, et les « Belles-lettres » passionnèrent le lectorat français et européen par l’entremise des feuilletons du Journal de l’Empire et des rubriques du Mercure de France.

L’Empire apparaît en réalité comme un entre-deux, où les derniers grands noms du 18e siècle, comme La Harpe (1803) ou Bernardin de Saint-Pierre (1814), disparurent alors que leurs successeurs fréquentaient encore les lycées napoléoniens : Victor Hugo, Lamartine, Alfred de Musset. D’autres auteurs, célébrés dans les décennies qui suivirent, mais parfaitement oubliés de nos jours, faisaient alors leurs premières armes, tel le poète Alexandre Soumet, tandis qu’Henri Beyle, qui n'était pas encore Stendhal, occupait un poste d’auditeur au conseil d’État. Malgré une pauvreté relative, qui s’explique par la dépendance de la création au pouvoir et à la censure napoléonienne, la vie littéraire se concentra dans quelques salons, comme celui de l’impératrice Joséphine à Malmaison.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017).

Lien permanent

ark:/12148/mmkv2rz1qb33