Diderot, un écrivain philosophe

© Blbliothèque nationale de France

Portrait de Denis Diderot

Denis Diderot (1713-1784) est l’auteur de drames, de récits (Jacques le Fataliste) et d’essais, pionnier de la critique d’art (Salons), animateur de l’Encyclopédie. Matérialiste et athée, il se fait le chantre de la liberté de l’esprit et du corps, le défenseur des peuples opprimés : « Je me flatte d’être citoyen de la grande ville du monde. »

© Blbliothèque nationale de France

Naissance d'un philosophe des Lumières

Des jésuites au libertinage

Denis Diderot naît en 1713 à Langres, citadelle de l’Est de la France. C’est le fils aîné d’une famille d’artisans aisés. Son père est coutelier et fabrique des instruments de chirurgie. La famille est pieuse et Denis promis à une carrière ecclésiastique. Il mène de bonnes études au collège jésuite de Langres, puis est envoyé faire sa théologie à la Sorbonne à Paris. Il découvre la Capitale, le théâtre et les cafés. Il se passionne pour les idées nouvelles, lit avidement ce qui paraît et renonce vite à toute fonction religieuse. Il ne montre pas plus de zèle pour les divers métiers que lui suggère son père. On connaît mal ses années de bohème où il survit tant bien que mal de ce que nous appellerions aujourd’hui des « petits boulots » dans le préceptorat et la librairie (c’est-à-dire l’édition). Les relations avec son père se détériorent encore lorsqu’il fait la connaissance d’Anne-Antoinette Champion, lingère de son état, qu’il souhaite épouser. Parti solliciter l’accord paternel, il se voit enfermer dans un couvent de Carmes dont il s’évade. Il épouse secrètement Anne-Antoinette Champion en 1743 et s’installe avec elle près de la place Maubert. Ils habiteront ensuite rue Mouffetard, alors populaire. Il vivra l’essentiel de sa vie à Paris, dans le Quartier Latin, de la Butte Sainte-Geneviève aux alentours de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

Du traducteur à l'encyclopédiste

Il trouve ses premiers emplois honnêtement rémunérés comme traducteur d’ouvrages anglais : une Histoire de la Grèce de Temple Stanyan, un Dictionnaire de médecine de Robert James, puis, plus ambitieux, des Principes de philosophie morales ou Essai sur le mérite et la vertu de Shaftesbury. Ces Principes exposent une pensée libre qui s’émancipe de l’orthodoxie chrétienne, ils appellent à la tolérance. Diderot s’y autorise à parler en son nom propre dans des notes en bas de page et dans une lettre à son frère Didier qui a suivi à son tour des études de théologie et a prononcé ses vœux, devenant l’abbé Diderot. C’est sa compétence de traducteur qui le fait recruter dans un projet d’adaptation française de la Cyclopaedia de Chambers. Avec le mathématicien d’Alembert, il transforme cette adaptation en un projet original qui va devenir l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Il va consacrer vingt ans de sa vie à la définition et à la coordination de ce vaste chantier qui réunit tous ceux qui se reconnaissent dans les idées nouvelles et qui va devenir l’emblème de cette philosophie, libérée de la norme religieuse.

Pensées philosophiques

Les Pensées philosophiques sont publiées anonymement en 1746, prétendument imprimées à La Haye, « aux dépens de la Compagnie », en réalité d’une imprimerie de la rue Saint-Jacques.

Elles s’ouvrent par une apologie des passions, contre tout ascétisme religieux, puis harcèlent le dogmatisme religieux en jouant des diverses positions sceptique, théiste (qui reconnaît une Révélation), déiste et athée. Il s’agit de forcer le lecteur à s’interroger et à mettre en cause ses idées préconçues, suspectées comme préjugés. L’œuvre, jugée subversive, est condamnée en juillet 1746 par le Parlement de Paris à être brûlée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Un auteur subversif

Parallèlement à ce travail encyclopédique, reconnu et revendiqué, Diderot compose des textes plus radicaux qu’il ne publie qu’anonymement : en 1746 des Pensées philosophiques, prétendument imprimées à La Haye, « aux dépens de la Compagnie », en 1748 Les Bijoux indiscrets, prétendument au Monomotapa, en 1749 la Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient, prétendument à Londres. Les trois ouvrages sortent en réalité d’une imprimerie de la rue Saint-Jacques. Les Pensées philosophiques s’ouvrent par une apologie des passions, contre tout ascétisme religieux, puis harcèlent le dogmatisme religieux en jouant des diverses positions sceptique, théiste (qui reconnaît une Révélation), déiste et athée. Il s’agit de forcer le lecteur à s’interroger et à mettre en cause ses idées préconçues, suspectées comme préjugés. Les Bijoux indiscrets se présentent comme un roman oriental dans le goût mis à la mode par Le Sopha de Crébillon. Un sultan et sa maîtresse Mirzoza se désennuient en faisant parler les sexes féminins, les bijoux. L’argument grivois engage une réflexion sur le discours social et la vérité des désirs, morale officielle et réalité des corps. La perspective reste une critique de la morale ascétique. La Lettre sur les aveugles part de l’opération de la cataracte sur un aveugle de naissance pour mettre en cause les « évidences » de ceux qui voient et la preuve de l’existence du Créateur par la beauté de la Création. L’aveugle devient l’image d’un penseur réduit au tâtonnement de l’expérience et aux hypothèses. Les audaces de cette publication conduit à l’arrestation de Diderot qui passe plusieurs mois emprisonné au château de Vincennes. Les libraires interviennent pour faire libérer la cheville ouvrière de la grande entreprise encyclopédique. Diderot s’engage à ne plus publier d’œuvres subversives.

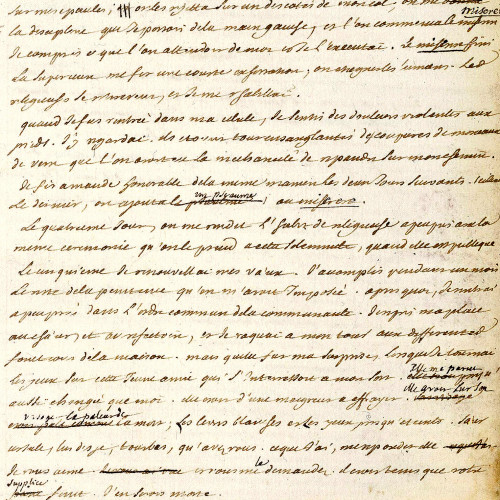

Manuscrit autographe corrigé de La Religieuse

Pour faire revenir de Normandie où il s’était retiré, son ami le marquis de Croismare, Diderot entreprend, en 1760, de lui adresser une série de lettres émanant d’une religieuse de son invention qui, échappée du couvent où on l’avait enfermée, sollicite l’aide du marquis. De cette mystification est né un brûlot anticlérical et un texte émouvant, dans lequel l’influence de Richardson est sensible. En 1780, Diderot en reprend l’écriture afin de publier la publier en feuilleton, jusqu’en 1782, dans la Correspondance littéraire. Publié en 1796, chez Buisson, comme Jacques le Fataliste, La Religieuse a été connue longtemps par les sept copies de la Correspondance littéraire et celle du copiste Girbal de la collection de Catherine II. L’entrée du fonds Vandeul à la Bibliothèque nationale en 1951 a révélé l’existence du seul manuscrit autographe corrigé de Diderot, témoin du travail en deux périodes, sur lequel Meister a porté ses propres corrections d’éditeur et celles que Diderot avait rajoutées sur une autre copie de Girbal – intermédiaire entre l’état original et la révision du manuscrit autographe.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Textes publics, textes privés

Il divise désormais sa production, en textes avoués, textes diffusés dans un périodique confidentiel, réservé aux cours européennes, la Correspondance littéraire, et textes demeurés manuscrits. Parmi les premiers, on trouve des articles de l’Encyclopédie, des pièces de théâtre publiées et jouées, mais aussi une Lettre sur les sourds et muets qui débat de questions linguistiques et des Pensées sur l’interprétation de la nature, prudemment tirées à peu d’exemplaires. Les textes confiés à la Correspondance littéraire sont des recensions de parutions nouvelles et des comptes-rendus des expositions de peinture organisées tous les deux ans par l’Académie royale. Diderot compose ainsi, de 1759 à 1781, neuf salons, le terme désignant concurremment le lieu du Louvre où sont exposées peintures et sculptures, l’exposition elle-même et le compte-rendu qui d’article de journal devient un ouvrage à part entière. La réflexion esthétique devient une part essentielle du travail de Diderot. Parmi les textes qu’il conserve longtemps en manuscrits : un dialogue philosophique qui fait le point sur l’hypothèse matérialiste, Le Rêve de d’Alembert, et deux romans, La Religieuse et Jacques le fataliste. La fiction est une façon pour Diderot de prolonger son travail théorique, La Religieuse s’interroge sur le droit de chacun à disposer de lui et sur la croyance, qu’elle soit religieuse ou romanesque, Jacques le fataliste sur la liberté et le fatalisme (nous dirions aujourd’hui le déterminisme). Diderot finira par donner ces trois textes à la Correspondance littéraire, mais gardera en manuscrit l’énigmatique Neveu de Rameau.

Catherine II

Catherine de Russie (1729-1796), fille du prince d’Anhalt-Zerbst, épouse le duc de Holstein-Gottorp qui règnera sous le nom de Pierre III. À la mort de son mari, elle se fait sacrer impératrice à Moscou le 22 septembre 1762.

On connaît l’admiration que lui vouait Voltaire : « Je suis son chevalier envers et contre tous. Je sais bien qu’on lui reproche quelques bagatelles au sujet de son mari, mais ce sont des affaires de famille, dont je ne me mêle pas. » (Lettre à Mme du Deffand, 18 mai 1767).

Commencée en septembre 1763, la correspondance entre Voltaire et Catherine II comporte quelque 197 lettres dans lesquelles le vieux philosophe fait sa cour épistolaire pour gagner l’impératrice à la cause des Lumières. Celle qu’il n’hésite pas à appeler la « bienfaitrice de l’humanité » lui confie préoccupations et projets pour conforter son image de souveraine éclairée. Elle fera d’ailleurs traduire en russe des articles de l’Encyclopédie ainsi que des textes de Montesquieu, d’Alembert ou Diderot.

Pourtant ses opérations militaires, notamment le protectorat imposé à la Pologne ou la guerre menée contre l’Empire ottoman, vont à l’encontre de l’esprit des Lumières, ce que Voltaire feindra d’ignorer. À la mort du philosophe, Catherine II acquiert sa bibliothèque de 7000 volumes, conservée aujourd’hui encore à Saint-Pétersbourg.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

À l’achèvement de l’édition de l’Encyclopédie, il vend sa bibliothèque en viager à l’impératrice russe Catherine II et devient son courtier en tableaux. Il achète pour elle nombre d’œuvres aujourd’hui à l’Ermitage. Pour remercier l’impératrice, il entreprend à soixante ans un voyage jusqu’à Saint-Pétersbourg, son seul grand voyage et une expérience de la vie de cour. Il s’est rêvé conseiller du prince et constate la réalité du pouvoir absolu. La réflexion politique domine la dernière partie de sa vie, sous forme d’une collaboration avec Raynal dans l’Histoire des deux Indes, manuel du bon colon qu’il transforme en un brûlot contre l’esclavage, et d’une grande introduction à une traduction de Sénèque, Essai sur les règles de Claude et de Néron.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2015).

Lien permanent

ark:/12148/mm2673h1gtj9