Molière : une langue pour le théâtre

© Bibliothèque-musée de la Comédie-Française

Molière à sa table de travail par Charles-Antoine Coypel

Ce célèbre portrait par Charles-Antoine Coypel, aujourd’hui à la Comédie-Française, a dès le 18e siècle donné lieu à de nombreuses copies figeant et transmettant à travers le temps la physionomie de Molière. Sa tête, tournée obliquement, ses yeux attentifs, sa fine moustache, ses lèvres charnues, le col de sa chemise ouverte sont devenus iconiques et largement diffusés par la gravure, rendent Molière immédiatement reconnaissable.

© Bibliothèque-musée de la Comédie-Française

Une langue irrégulière

Si on dit parfois pour l’italien « langue de Dante », pour l’anglais « langue de Shakespeare », et pour l’allemand « langue de Goethe », dans ces trois cas, ces grands écrivains ont joué un rôle dans la standardisation de ces langues, et la forme de langue qu’ils ont pratiquée a pu être ensuite considérée comme modèle.

Ce n’est pas le cas pour Molière. Son œuvre prend certes place à un moment, le milieu du 17e siècle, où la langue française fait l’objet d’une attention précise, notamment depuis les Remarques sur la langue françoise de Vaugelas (1647), qui sont évoquées dans Les femmes savantes. Mais la langue de Molière n’a pas été un modèle pour le classicisme qui a suivi. On trouve chez lui beaucoup trop d’archaïsmes et d’irrégularités. Racine, qui s’était fait aider pour la correction de son texte de Dominique Bouhours, continuateur de Vaugelas et principal censeur grammatical de la fin du 17e siècle, serait une meilleure référence.

Claude Favre de Vaugelas (1585-1650)

© Bibliothèques municipales de Chambéry

© Bibliothèques municipales de Chambéry

Bibliothèque nationale de France

Une langue pensée pour le théâtre

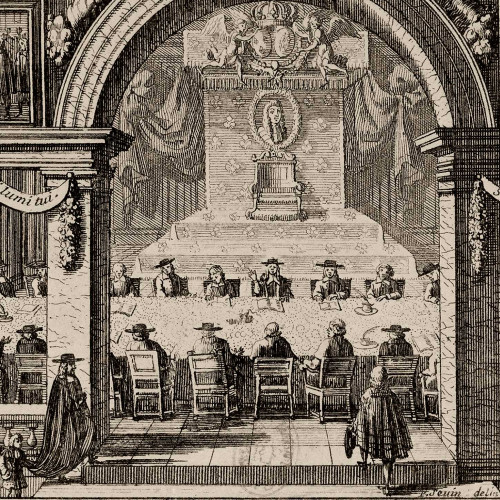

Molière et sa troupe jouant Les Précieuses ridicules devant le cardinal Mazarin

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lors des fêtes nommées « entrées royales », qui accompagnaient l’arrivée du roi dans une ville de province, l’usage était de produire des spectacles, et parfois de mettre en scène, par le biais de « muses », des affrontements symboliques de langues : la muse provençale, la muse latine, la muse française… Ces joutes oratoires faisaient entendre les langues et en révélaient l’éloquence. Aux yeux des académiciens, une pièce comme Le Cid était aussi, à côté de sa réussite dramatique, un exemple des ressources de la langue. Aussi l’ont-ils épluchée sans pitié, reprenant la moindre formulation douteuse. En 1660, Corneille suivra ces avis et révisera tout son théâtre.

Gabriel Ladame, La magnifique entrée du Roy et de la Royne dans leur bonne ville de Paris le 26 aout 1660

Les dispositifs architecturaux qui jalonnent le défilé sont ici insérés dans un approximatif décor urbain, présentant partie de la procession d’entrée, centrée sur le roi et la reine. On devine à gauche des immeubles, et surtout, cette estampe nous offre à voir la population venue assister à l’entrée, massée debout derrière des gardes, ou assise dans des tribunes munies d’auvents, avec une insistance sur la liesse populaire assez rare dans les livres de fête.

Ladame respecte l’ordre tenu par la procession d’entrée. Si le début du cortège avec les différents corps de l’Etat se perd indistinctement dans la partie supérieure de l’estampe, qui présente une topographie parisienne plus fantaisiste, regroupant facticement la pyramide de la place Dauphine, le portique du Marché neuf et les dispositifs du pont Notre-Dame, au premier plan on contemple la fin du défilé, qui entre dans la ville par l’arc de triomphe de la porte Saint-Antoine. En avant dans le cortège, à droite, on remarque le chancelier Pierre Séguier à cheval, entouré de ses serviteurs, dont deux tiennent des parasols ronds, puis au premier plan les seigneurs de la cour à cheval, dont le comte d’Harcourt, identifié par le graveur, comme les princes du sang qui suivent le roi, le duc d’Anjou, frère du roi et bientôt duc d’Orléans, les princes de Condé et de Conti, le duc d’Enghien et le comte de Soissons, puis la reine sur son char à l’antique, près du trône où les souverains viennent d’écouter harangues et compliments.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

De jouissives embardées

En choisissant de n’écrire que des comédies, Molière a échappé à cette pression normative. C’est ainsi qu’il a pu n’écrire qu’avec une intention spécifiquement théâtrale. Aujourd’hui, il est unanimement salué, par les comédiens, les metteurs en scène et le public, comme un maître du théâtre, et non nécessairement du « français ».

Les Fourberies de Scapin

© Photo Marée-Breyer / Bibliothèque nationale de France

© Photo Marée-Breyer / Bibliothèque nationale de France

Un langage presque physique

Chez Molière, on ose « traiter » les autres, avec des mots qu’on hésiterait peut-être à employer dans la vie. On s’acharne sur ses serviteurs, par exemple : « Ah! Je te casserai la tête assurément. / Si tu ne veux, maraud, t'expliquer autrement », dit Alceste à son valet Du Bois dans Le Misanthrope (IV, 4). On roue de coups verbalement l’adversaire. Le langage est parfois tellement lié à l’action qu’il en vient à fonctionner de manière presque physique. La première scène du Mariage forcé est une dispute entre un mari et sa femme dans laquelle le ping-pong verbal (la stichomythie) accompagne un jeu d’acteurs qui glisse immanquablement vers le comique attendu des coups.

Le Mariage forcé, de Molière

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L'École des femmes, de Molière

© Photo Brigitte Enguérand / Bibliothèque nationale de France

© Photo Brigitte Enguérand / Bibliothèque nationale de France

Jargons, galimathias… à chacun son langage

Naturellement, ce caractère irrégulier de Molière a choqué, à l’époque qui a suivi, et qui a vu triompher le classicisme. La Bruyère a parlé à son propos de « jargon ». Il ne croyait peut-être pas si bien dire. Une bonne partie du théâtre de Molière met en scène des jargons, des galimathias, comme on disait alors. Parfois, ce sont de vraies langues étrangères. Monsieur de Pourceaugnac (1669) fait défiler de l’occitan, du flamand, du picard… langues, que l’on reconnaissait faute de les comprendre. Parfois, ce sont des manières particulières de traiter le français. Les « précieuses ridicules » reprochent à leurs visiteurs de venir les voir « avec un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de rubans » (scène 5). Elles parlent jargon, à leur manière. Tout comme les notaires, les médecins et les philosophes qui émaillent les pièces.

Dom Juan de Molière

© Photo Brigitte Enguérand / Bibliothèque nationale de France

© Photo Brigitte Enguérand / Bibliothèque nationale de France

La dimension farcesque

Le Malade imaginaire : « Clysterium donare... »

© Photo Marée-Breyer / Bibliothèque nationale de France

© Photo Marée-Breyer / Bibliothèque nationale de France

« Cérémonie turque » de la fin du Bourgeois gentilhomme

© Photo Marée-Breyer / Bibliothèque nationale de France

© Photo Marée-Breyer / Bibliothèque nationale de France

Le Bourgeois gentilhomme : M. Jourdain (Roland Bertin) et le maître de philosophie (Simon Eine)

© Photo Marée-Breyer / Bibliothèque nationale de France

© Photo Marée-Breyer / Bibliothèque nationale de France

Comprendre l’incompréhensible

Sans doute l’exploration de ce que peut exprimer le signifiant dans la langue peut-elle aller encore plus loin lorsqu’on y ajoute la musique. Chantés, les mots peuvent se prêter à toutes les déformations possibles, aux allongements comme aux dictions précipitées, à toutes sortes d’intonations, de répétitions ou de troncations anti-naturelles. Toutes choses qui ne passeraient pas, naturellement, si les répliques étaient seulement dites. Acteur, Molière était aussi danseur et pratiquait sans doute la musique. Beaucoup de ses pièces sont des comédies-ballets. Aujourd’hui, c’est souvent dans cette forme originale que ces pièces sont jouées, et c’est heureux. Ce n’est sans doute que de cette manière qu’on peut ressentir à quel point la mise à distance de la « langue » que pratique la musique rejoint chez Molière son exploration des fonctionnements traversiers du langage. Il sait la joie qu’on peut ressentir en comprenant, ou en croyant comprendre, l’incompréhensible.

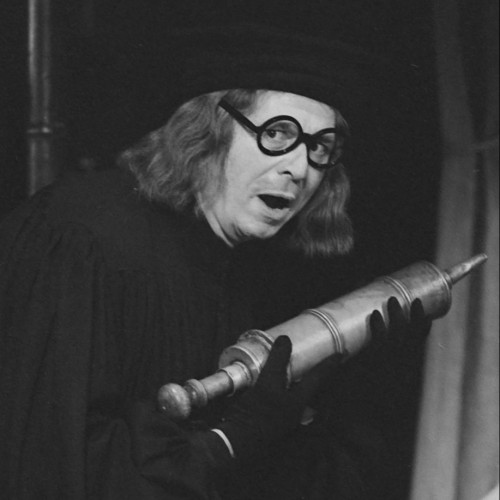

Le vray Portrait de Mr de Moliere en Habit de Sganarelle

Cette estampe, connue en un unique exemplaire, fait pendant aux portraits en majesté, bien connus, de Pierre et Nicolas Mignard. Contemporain du sujet représenté, le titre dans la planche insiste sur l’authenticité du portrait. Molière est représenté dans le personnage qu’il a inventé, Sganarelle, mais dont le caractère, contrairement aux types italiens, évolue de pièce en pièce : bourgeois obtus, valet raisonneur ou facétieux, bûcheron ivrogne. Le costume est caractéristique et se perpétue au fil des reprises jusqu’à des mises en scène récentes.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

« Langue de Molière » ? Il est probable que cette singulière association entre notre dramaturge et l’imaginaire de pureté ou de fixité qu’on a projeté sur le français l’aurait bien fait rire.

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition Molière, le jeu du vrai et du faux, présentée à la BnF du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023.

Lien permanent

ark:/12148/mmf5w5v2714jn