L'architecture gothique

Art français, art ogival, art gothique… Ces différentes appellations témoignent des difficultés rencontrées pour définir l'art nouveau qui s'épanouit en Europe entre les 12e et 16e siècles. Ce sont les Italiens qui, au 17e siècle, baptisent l'art français de manière péjorative "art gothique", pour signifier barbare. Ce mot marque le mépris porté alors à l'art médiéval. Mais au 19e siècle, le regard change. Les termes "ogival" et "gothique" deviennent synonymes. Dans le Génie du christianisme, Chateaubriand intitule un chapitre : Des églises gothiques.

D'un style à l'autre

Voûte gothique sur croisée d’ogive

La cathédrale gothique est surmontée d’une haute voûte en pierre vers laquelle montent les regards des fidèles. Au-dessus, mais cachée, se trouve une charpente complexe qui maintient la couverture de l’édifice. La voûte de pierre est structurée par un ou plusieurs arcs, qui franchissent en courbe l’espace entre les murs. L’art roman privilégie l’arc en plein cintre (qui dessine un demi-cercle parfait), même s’il utilise à l’occasion l’arc brisé. Ce dernier, qui se rejoint en pointe à son sommet, triomphe dans les édifices gothiques. Il a pour avantage d’exercer des poussées latérales réduites, ce qui permet de l’élever nettement plus haut.

Deux arcs brisés qui se croisent à angle droit constituent une voûte sur croisée d’ogive, ou "voûte d’ogive", ensemble suffisamment solide pour ne pas nécessiter d’épaisses parois et des contreforts épais. Les murs perdent ainsi leur rôle de soutien, et peuvent être percés de larges ouvertures.

L'art gothique se substitue peu à peu à l'art roman pendant la seconde moitié du 13e siècle dans les villes de l'Île-de-France. Il se définit par l'utilisation systématique de la voûte sur croisée d'ogives, d'arcs-boutants et de fenêtres en arc brisé. Empruntant des procédés du style roman, l'architecture gothique recourt aussi à de nouvelles techniques : la croisée d'ogives dirige les poussées de la voûte sur des piliers, et non plus sur des murs ; les arcs-boutants servent de soutien extérieur aux piliers, ils s'appuient sur des contreforts ; entre les piliers, les murs qui ne soutiennent plus la voûte sont percés de hautes et larges fenêtres en forme d'arc brisé.

Le gothique s'exprime en premier lieu dans les édifices religieux. Il se trouve également dans la construction d'édifices civils ou militaires, comme des palais (palais de Saint Louis à Paris, palais de justice de Rouen), des châteaux forts (Falaise, Angers, Pierrefonds, château des ducs de Bourgogne à Dijon), des hôpitaux, des halles, des hôtels de ville, des beffrois, des maisons (maison Jacques-Cœur à Bourges, résidence des abbés de Cluny), ou des enceintes fortifiées (Carcassonne, Saint-Malo, Aigues-Mortes).

Un art de la lumière

"Une œuvre magnifique qu'inonde une lumière nouvelle"

Abbé Suger, inscription gravée dans la basilique de Saint-Denis.

Intérieur d'une église du 13e siècle

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

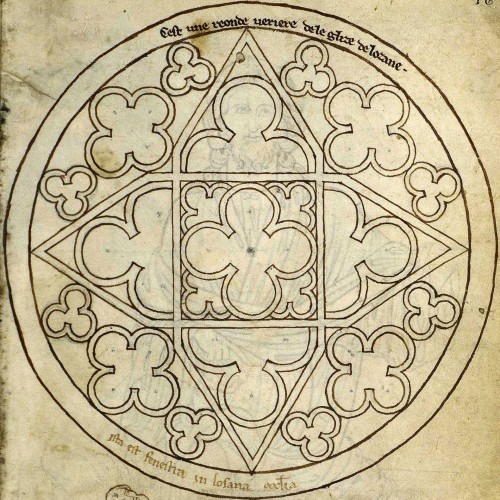

Rose dite de l’église de Lausanne - Homme barbu assis tenant son pied.

Sur cette page figurent les dessins d’un personnage assis et d’une rose. On s’est demandé, étant donné que cette rose ne ressemble à aucune rose existant à Lausanne, s’il pouvait s’agir d’un projet non exécuté. C’est la thèse d’un certain nombre de commentateurs. Sans écarter cette hypothèse, Roland Bechmann a été intrigué par ce tracé qui ne serait pas facile à réaliser en pierre, en raison de la finesse de ses profils, et des parties coudées de cette espèce d’étoile à quatre branches.

Il a vu une certaine parenté entre le style de la rose "de Lausanne" de Villard et de la rose existant à Lausanne. : inscription de trilobes dans des cadres angulaires, carré central, disposition périphérique des petits trilobes. Mais on a l’impression d’un motif de dimensions plus réduites. Il pourrait s’agir d’une variante envisagée ou d’une rose plus petite, de même style, qui existait ou avait été prévue à cette époque, voire d’une proposition faite par Villard et qui n’aurait pas étéretenue ; Il semble que des relations s’étaient nouées à cette époque entre la région de Lausanne et celle où se trouve Honnecourt. En particulier, il y a des ressemblances entre la cathédrale de Laon et celle de Lausanne. François Bucher signale celle qui existe entre la tour sud-ouest de la cathédrale de Lausanne, dans sa partie supérieure, et les étages supérieurs des tours de Laon dessinées par Villard. Il note aussi que Boniface de Bruxelles fut évêque de Lausanne à partir de 1231 et qu’en 1238 Gui de Laon lui succède.. Bruxelles, Cambrai, Laon, Arras…sont toutes des villes assez proches de Honnecourt.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L'art gothique est d'abord un art de la lumière. La conquête de la lumière passe par l'agrandissement progressif des fenêtres et par l'emploi de plus en plus fréquent de verre plat, blanc ou coloré, même sur les constructions civiles. Précurseur du "mur de verre" moderne, l'art gothique utilise le verre à grande échelle dans l'architecture civile et religieuse. D'immenses verrières inondent de lumière l'intérieur des édifices.

Du 12e au 14e siècle, des verreries voient le jour au voisinage des forêts pour alimenter les constructions urbaines. Le développement de cette industrie nouvelle, lié aux progrès de la métallurgie, est possible grâce à l'amélioration des systèmes de soufflerie et d'utilisation des combustibles. Le verre est ainsi amené plus facilement à l'état de fusion.

Au même moment apparaît l'éclairage sans fumée, chandelle ou cierge, qui remplace la torche résineuse ou la lampe à huile. Lecture, étude, dessin s'en trouvent considérablement facilités autant que par une autre invention, celle des lunettes.

Les vitraux

Vitrail de Charlemagne

Dans son traité, De diversis artibus, le moine Théophile, au 11e siècle, évoque cet art et l'assemblage auquel on procède. Découpés au fer rouge, les morceaux de verre de couleurs différentes sont sertis dans un maillage de plomb, formant une mosaïque lumineuse. Ce déploiement, vif, brillant et coloré, participe de la riche décoration des églises. Il s'oppose à l'austérité cistercienne.

L'art du vitrail aboutit, écrit Georges Duby, "…aux grandes roses qui rayonnent au milieu du 13e siècle sur les nouveaux transepts. Elles portent à la fois signification des cycles du cosmos, du temps se résumant dans l'éternel, et du mystère de Dieu, Dieu lumière, Christ soleil"

Suger, pour réaliser les vitraux de Saint-Denis, "avait recherché avec beaucoup de soin les faiseurs de vitraux et les compositeurs de verres de matières très exquises, à savoir de saphirs en très grande abondance qu'ils ont pulvérisés et fondus parmi le verre pour lui donner la couleur d'azur, ce qui le ravissait véritablement en admiration".

Bien que Villard de Honnecourt ne présente pas de vitraux dans le Carnet, il parle de verrières et dessine plusieurs roses, dont celle de Chartres, ainsi que des fenestrages de pierre sur lesquels il prévoit les feuillures pour les verres.

L'art du vitrail prend le pas sur la peinture murale. L'attention se recentre autour des maîtres verriers qui rehaussent les à-plats de verre pour y souligner les drapés.

Un des plus beaux ensembles de vitraux se trouve à Chartres : 160 baies vitrées, 2 600 m2 de verrières comprenant quelque 5 000 personnages. Une rosace d'un diamètre d'environ 10 mètres surmonte chacun des trois portails. Les vitraux sont d'une grande richesse de couleurs où prévalent les bleus (le "bleu de Chartres") et les rouges au XIIe siècle, puis les verts et les ors au 13e siècle. Ils diffusent une lumière douce et colorée. Au milieu du 13e siècle, les grisailles, simple verre blanc rehaussé de dessins géométriques, sont de plus en plus employées pour laisser passer plus encore de lumière. Les parois de verre expliquent les Écritures et la vie des saints. Elles illustrent des épisodes de la Bible (vitrail de la Passion du Christ, 1155, au revers de la façade occidentale). Des scènes profanes sont également représentées (Le Marchand de vin, détail de la vie de saint Lubin, v.1200-1210, 2e fenêtre du bas-côté nord de la nef). Un style plus naturaliste se répand. Sur ce vitrail, une gerbe multicolore "explose" sur un fond rouge. À Chartres, la rose nord est offerte par la régente Blanche de Castille, mère de Louis IX. Elle représente une Vierge à l'enfant. Ces donations sont habituellement faites par les rois, l'Église, les plus fortunés, les chevaliers, les corps de métiers ou la ville.

La profusion du décor

La sculpture : "une Bible d'images"

Statues de la porte St Remy

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

tympan du Jugement Dernier

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La sculpture romane se développe principalement sur les chapiteaux des piliers et au tympan des portails. Les sculptures représentent généralement le Jugement dernier : le sort des malheureux voués à l'enfer y est décrit en détail pour impressionner les fidèles.

Le gothique se veut plus proche de l'homme. Il est une délivrance des peurs ancestrales, du monde foisonnant de monstres qui caractérisent le roman.

"La pensée nouvelle, écrit Georges Duby, faisait reculer la fable, le fantastique des bestiaires, toutes les merveilles inventées alors que croisés, marchands et missionnaires partaient à la découverte de contrées inconnues, elle dissipait les brumes et les fantasmes, elle venait substituer des bêtes vivantes aux monstres que les héros des romans courtois rencontraient naguère sur le chemin de leur errance, et les feuilles que chacun peut voir dans la forêt à la flore symbolique des enluminures…"

Ainsi, les chapiteaux intérieurs sont-ils souvent décorés de plantes et de fleurs. La sculpture gothique tend à exprimer l'idée d'un Dieu plus humain, d'un Dieu de miséricorde. De même, tout dans le vitrail est fait pour rappeler que "Dieu est lumière". Le gothique transmet l'image d'une religion plus apaisée, voire optimiste. L'art chrétien dessine alors une religion de l'espérance et de l'indulgence.

Aux portes des édifices, des bas-reliefs relatent des scènes de la vie quotidienne de l'époque comme le Calendrier des mois du portail de Saint-Firmin de la cathédrale d'Amiens. Animaux fantastiques et autres monstres ont disparu.

Le décor se définit par son naturalisme. Ce souci de vérité s'étend à la représentation humaine.

Les portails sont ornés de statues-colonnes. À Chartres, celles du portail royal représentent les rois et reines de l'Ancien Testament (v. 1150). Les compositions sont centrées sur le Christ aux traits d'un homme beau et bon tel le Beau Dieu d'Amiens (v. 1230). Les tympans représentent désormais un Christ sauveur et accueillant, à l'image du Christ du Jugement dernier au portail de la cathédrale Saint-Étienne à Bourges. Le décor des portails change avec la présence de Marie à qui la plupart des cathédrales sont dédiées sous le vocable de "Notre-Dame" : à Notre-Dame de Paris, un portail est consacré à la Vierge vers 1210.

La sculpture ne fait plus corps avec le mur. De plus en plus dégagées de l'architecture, les statues perdent l'aspect immobile et fantastique des figures romanes. Les personnages s'humanisent et témoignent d'un souci de raffinement. Les mouvements et les attitudes deviennent gracieux, les poses plus naturelles comme en témoigne à Reims le sourire de l'Ange de l'Annonciation (v. 1250).

Le vitrail et la sculpture sont considérés comme les arts les plus importants du gothique. Pourtant, les "arts mineurs" suscitent aussi des chefs-d'œuvre. Miniaturistes, ivoiriers ou orfèvres excellent dans leur art.

Les différentes périodes

Le gothique s'étend du premier tiers du 12e siècle jusqu'au 16e siècle, de la fin du monde roman à la Renaissance. On le divise généralement en trois grandes périodes :

Le gothique primitif (premier tiers du 12e siècle - premier tiers du 13e siècle)

L’arc-boutant de Reims

Aucun commentaire ne figure sur cette page qui présente une coupe sur le chevet de la cathédrale de Reims, montrant un arc-boutant.

Lassus et d’autres exégètes du manuscrit, tout en considérant que Villard apportait de précieuses indications sur les dispositions de cette partie de la cathédrale, lui ont fait reproche des différences entre ce dessin et la réalité. Les proportions de l’arc-boutant ne sont pas respectées et plusieurs détails ne se retrouvent pas à Reims. Roland Bechmann a interprété cette particularité comme montrant bien que Villard ne se préoccupait pas de faire des relevés exacts, mais s’intéressait au dispositif et à ses particularités, ayant pour objectif de l’adapter à d’autres cas où, bien entendu, les proportions des différentes parties pouvaient être différentes.

Il faut retenir, ici, l’intérêt particulier de Villard pour l’arc-boutant, cet élément audacieux qui était encore une nouveauté de son temps, et qui a connu un grand développement dans l’architecture gothique, en permettant aux nefs des églises de s’élever à des hauteurs jusqu’alors inconnues.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les premiers édifices gothiques sont encore assez trapus. L'arc en plein cintre ne disparaît pas immédiatement. On le trouve encore dans les grandes roses de façade.

Les voûtes sont généralement conçues sur un plan carré, six branches d'ogives reposant sur des piles alternativement fortes ou faibles, ce qui permet de canaliser la poussée vers des points de retombée entre lesquels les murs ne seront plus porteurs.

À l'extérieur, apparaissent des arcs-boutants dont la fonction est de contre-buter la poussée des voûtes qui, avant leur invention, s'exerçait uniquement sur les murs. Ces techniques rendent possible la construction de nefs de plus en plus hautes. Les fenêtres restent pourtant d'une taille relativement modeste. L'élévation comporte généralement quatre niveaux : les arcades, les tribunes, les arcatures aveugles et les fenêtres hautes. Les chapiteaux, points de jonction de la voûte et de la pile, sont ornés de motifs végétaux dont l'extrémité est recourbée en forme de crochets.

Ce style s'affirme avec la construction de l'abbatiale de Saint-Denis. Suger (v. 1081-1151) est nommé abbé de Saint-Denis en 1122 et décide vers 1137 de reconstruire l'abbaye bénédictine de Saint-Denis. Pour ce faire, il utilise pour la première fois de manière systématique tous les procédés architecturaux du gothique. Grâce à lui, le nouveau style s'exprime totalement. La basilique devient le modèle dont se sont inspirés les bâtisseurs des cathédrales de Chartres, de Senlis et de Meaux. La rapidité de la construction s'explique par la ferveur des fidèles qui y participent et l'habileté de Suger. Le chœur est consacré en 1144 en présence de Louis VII. On découvre alors une création architecturale originale.

Principaux édifices : la basilique de Saint-Denis (1137-1144), les cathédrales de Bourges (1172-1235), Chartres (1194-1220), Laon (1150-1233), Noyon (1150-1220), Paris (1153-1250), et Sens (1130-1168).

L'apogée du style gothique (vers le milieu du 13e siècle)

Le style atteint sa pleine mesure grâce à l'emploi de l'arc brisé, plus résistant que l'arc en plein cintre. Son usage se généralise, ce qui permet d'accroître considérablement la hauteur des murs et d'alléger l'allure de l'ensemble. Les verticales jaillissent du sol et montent vers le ciel, toujours plus haut, plus près de Dieu. Malgré ce goût pour la démesure, la recherche de l'harmonie est constante : la succession régulière des piliers et des arcs produit une impression d'équilibre et de régularité.

Les voûtes deviennent rectangulaires ou barlongues, le plus souvent à quatre quartiers. Ceci permet de répartir le poids de manière homogène sur des piliers cantonnés (piliers à fût central cerné de quatre colonnettes engagées).

Les murs s'évident considérablement pour laisser place à de grandes fenêtres. Les ouvertures l'emportent sur les pleins et la lumière inonde ces vastes édifices ornés de sculptures, de miniatures et de rosaces. Les tribunes, dont l'inconvénient principal était de diminuer la lumière, sont remplacées par des arc-boutants. L'élévation à trois niveaux tend à se généraliser. Les chapiteaux sont ornés de bouquets de feuillage sculptés.

Il est difficile aujourd'hui d'imaginer les conditions dans lesquelles travaillaient les hommes qui lançaient à près de cent cinquante mètres de hauteur les flèches de leur cathédrale. Ils n'avaient aucun moyen de calcul préalable et se basaient sur des méthodes empiriques dictées par l'expérience acquise sur des édifices bien moins ambitieux. Ils se montrèrent parfois trop audacieux. Aussi les accidents n'étaient-ils pas rares sur les chantiers des cathédrales : ainsi, en 1267 la tour de la cathédrale de Sens s'écroule, en 1272 la flèche de Sainte-Bénigne de Dijon, en 1284 la voûte du chœur de la cathédrale de Beauvais et en 1573 la flèche récemment édifiée. En Angleterre, au 14e siècle, la cathédrale d'Hereford s'effondre. En Allemagne, en 1492, quatre ans après sa construction, la tour de la cathédrale d'Ulm penche dangereusement.

Principaux édifices : les cathédrales d'Amiens (1220-1270), Bourges (1172-1235), Beauvais (1225-1270), Reims (1211-1287), et la Sainte-Chapelle (1245-1248).

Le gothique flamboyant (15e et 16e siècles)

À la fin du13e siècle, les efforts se concentrent sur le renouvellement du décor. Le dernier aspect de l'architecture gothique est donc moins marqué par une évolution de structure que par l'ajout, voire la surcharge, d'ornements. Certains plans sont même simplifiés. Les décors et les frises à base de motifs de flammes ou de torsades deviennent exubérants.

Principaux édifices : Saint-Vulfran à Abbeville, Saint-Jacques à Dieppe, Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, Saint-Maclou à Rouen.

Diffusion du gothique en Europe

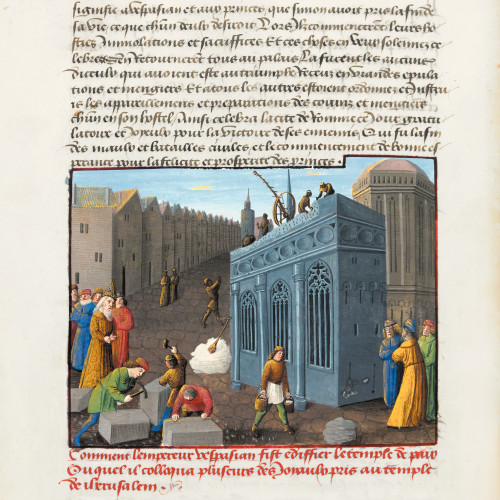

Le temple de jerusalem

Aujourd'hui, des édifices gothiques se dressent aux quatre coins de l'Europe, d'Alcobaça au Portugal, à York ou Salisbury au Royaume-Uni, en passant par Uppsala en Suède, Prague en République tchèque ou Assise en Italie. Au Moyen Âge, le gothique se répand rapidement hors de sa région d'origine, en s'adaptant de manière plus ou moins prononcée à l'architecture locale.

L'art gothique prend d'abord naissance en Île-de-France, on parle quelquefois d'"art français". Il rayonne ensuite hors du royaume capétien, exporté par des ordres religieux. Il est très vite adopté au nord des pays français. Les provinces méridionales semblent, par contre, plus récalcitrantes : le gothique est un art venu des provinces du Nord, importé par les moines et les chevaliers venus en conquérants à l'occasion de la croisade menée contre les cathares. Finalement, ces provinces sont à leur tour conquises et le style nouveau se répand, même s'il assimile quelques traditions régionales. À Toulouse ou à Albi, par exemple, il se caractérise par l'emploi de la brique, la disparition des arcs-boutants, l'emploi de fresques, et de fenêtres moins larges. Puis l'ensemble de l'Occident chrétien se couvre d'édifices gothiques.

Les "commis voyageurs" du gothique, du 12e au 15e siècle, sont nombreux. On relève les noms de Mathieu Paris (cathédrale de Trondheim en Norvège), Petrus qui, au milieu du 12e siècle, construit la cathédrale de Tolède, Étienne de Bonneuil (cathédrale d'Uppsala en Suède), Jean le Maçon (cathédrale de Gyulaféhérvar, Transylvanie), Mathieu d'Arras (cathédrale de Prague).

Le gothique trouve en Europe des expressions différentes.

L'Espagne est influencée par les écoles françaises. La cathédrale de Tolède au 13e siècle ressemble à la cathédrale de Bourges. Mais les influences arabes demeurent également, en Espagne et au Portugal, dans la forme des arcs. L'Angleterre généralise la croisée d'ogives dès la fin du 11e siècle, l'architecture s'y développe de manière originale. À Londres, les maisons du Parlement (13e siècle) ont une allure colossale. Leurs lignes perpendiculaires définissent le gothique anglais. La cathédrale de Cologne (1240-1322) présente un modèle français de l'autre côté du Rhin. Le chœur reproduit celui d'Amiens et de Beauvais. Dans l'opulente cité de Venise, le Grand Canal est bordé de maisons et de palais bâtis par de riches marchands ou des nobles. La façade du palais Ca'd'Oro (1421-1440) est de style oriental. Les balcons sont ornés de rosaces ajourées, marque d'un style gothique librement interprété.

Bien qu'elle ait lieu à des époques et dans des régions différentes, la diffusion du gothique touche tout l'Occident chrétien.

Provenance

Cet article provient du site Les cathédrales et Villard de Honnecourt.

Lien permanent

ark:/12148/mmmbhscrrbvwp