-

Album

AlbumPeinture et calligraphie, un même pinceau

-

Article

ArticlePeinture et calligraphie

-

Article

ArticleEsquisses de peintres

-

Article

ArticleIllustrer pour orner, expliquer, convaincre

-

Article

ArticleDes peintures qui se déroulent et s’enroulent

-

Article

ArticleArt et politique sous les Qing

-

Article

ArticlePaysages et jardins dans la peinture chinoise

-

Album

AlbumTableaux du labourage et du tissage

-

Article

ArticleLes rapports entre texte et image dans la peinture chinoise

-

Anthologie

AnthologieL’Espace du rêve

Des peintures qui se déroulent et s’enroulent

Bibliothèque nationale de France

Tableau des êtres d’heureux présages

Un passage extrait d’une monographie de Dunhuang, relate un événement survenu en 691 : « Le premier mois de la deuxième année de l’ère Tianshou des Zhou (691), un dénommé Yin Sijian vit dans le parc de Wu Xiaotong du district de Pingkang un oiseau de cinq couleurs huppé, ayant des ailes et une queue de cinq couleurs, un bec rouge cinabre et des pattes rouges. Le peuple et les fonctionnaires accoururent pour le voir. L’oiseau était suivi d’une multitude d’autres : des bleus, des jaunes, des rouges, des noirs et des blancs, les cinq couleurs étaient toutes présentes. Un oiseau huppé est de nature excellente et docile. Le préfet Li Wukui envoya à l’empereur un mémoire disant qu’après avoir examiné attentivement les Dessins d’heureux présages de résonance, il avait pu constater qu’un tel oiseau porte-bonheur existait effectivement et que c’est bien lui que l’on avait aperçu dans le parc. »

Ce texte nous rappelle qu’en Chine, l’apparition de phénomènes naturels et d’animaux extraordinaires, tenus pour des signes d’approbation ou de sanction céleste de la conduite du gouvernement, a toujours été considérée comme étant de la plus haute importance. Dès les Han, une théorie des présages fut élaborée et donna lieu à l’établissement d’une science du déchiffrement des augures et à une littérature prophétique fondée sur des corrélations entre l’homme et la nature. La présence d’animaux fabuleux observée dans l’Empire était rapportée, via les fonctionnaires locaux, à un organe d’État de la capitale qui les enregistrait et les examinait. Ces manifestations fastes ou néfastes, jugements célestes portés sur les règnes, figuraient ensuite dans les sections des histoires officielles consacrées aux empereurs. La survenance de ces signes et leur manipulation jouèrent un rôle déterminant dans la légitimation du pouvoir suprême. Le préfet dont il est question dans le passage précité agit donc selon son devoir, après avoir consulté un ouvrage de référence. Cette sorte de compilation illustrée était par conséquent étudiée, et peut-être conservée, par le représentant de l’autorité politique qui, après avoir vérifié ses informations, les transmettait au plus haut niveau. Ce rouleau s’apparente à ce type de document d’archives quasi officiel.

Le rouleau est divisé longitudinalement en deux parties presque égales, le haut étant, comme habituellement à cette époque, dévolu à l’illustration. Celle-ci est légendée du nom de chaque animal, et au-dessous, la partie textuelle établit la description et le présage. Ce fragment ne compte plus que quarante-deux paragraphes ; trois catégories d’animaux de bon ou de mauvais augure y sont recensées : six types de tortues, trente et un types de dragons et cinq d’oiseaux.

Tortues et dragons sont associés aux empereurs de l’âge d’or mythique.

La section des cinq oiseaux décrits comme semblables au phénix annonce de mauvais présages ; qualifiés, dans un texte complémentaire, d’essences démoniaques, ils sont annonciateurs de calamités telles que la sécheresse ou les inondations. Les oiseaux portent chacun, sur des zones précises du corps, les marques des cinq vertus prônées par le confucianisme : humanité, intelligence, équité, sincérité, ritualité ; ce découpage anatomique rappelle les traités de physiognomonie.

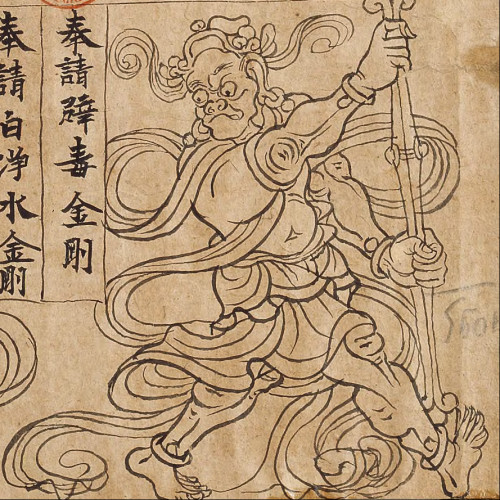

Bibliothèque nationale de France

Il se trouve peu d’illustrations dans la masse des manuscrits découverts à Dunhuang. La plupart sont des frontispices qui ouvrent les sûtras ; peu développés, ils n’auront de fonction véritablement narrative que dans une phase de développement ultérieur. La représentation reste encore limitée à celle d’une divinité, Guanyin par exemple, ou à celle des porteurs de vajra, ou à la combinaison de plusieurs de ces images, toutefois, la collaboration entre copistes, qu’ils soient calligraphes ou illustrateurs, se fait parfois plus étroite.

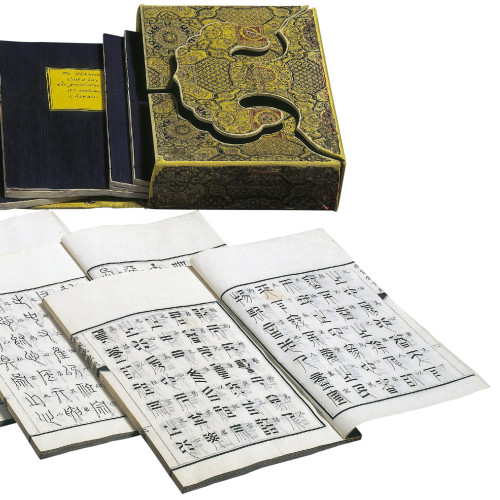

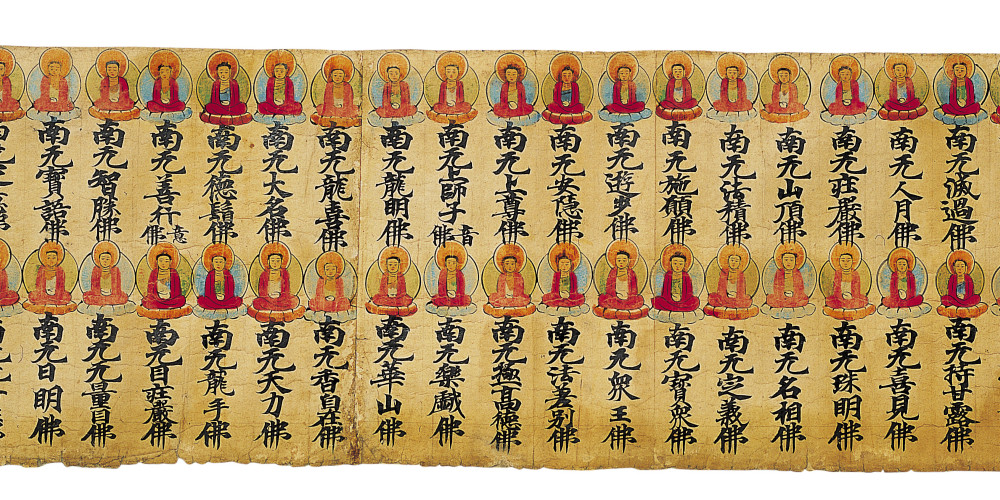

Sûtra des noms des mille bouddhas

L’image pieuse bouddhique est d’une grande diversité, allant de la peinture très élaborée à la représentation réduite à sa plus simple expression, comme c’est le cas ici.

Dans ce manuscrit, les bouddhas de petite dimension – chaque figure mesure moins de cinq centimètres –, assis en méditation sur un lotus, vêtus de la robe monastique qui leur couvre les épaules et dissimule les mains et les pieds, laissant seulement apparaître le pan rejeté du vêtement noué, auréolés et nimbés, sont identiques à ceux qui couvrent les murs de nombreuses grottes. Le concept de la multiplication des bouddhas, déjà présent dans les textes les plus anciens, est devenu un des motifs les plus communs de cet art religieux. Mais ces séries d’effigies stéréotypées, multipliées à des centaines ou à des milliers d’exemplaires, ne forment pas seulement un ornement, elles servent aussi de support de méditation et constituent un élément liturgique en rapport avec la cérémonie de récitation du Sûtra des noms du Bouddha. Ces images ont également été dupliquées dans ce qu’il est convenu d’appeler les « rouleaux aux mille bouddhas ». Ce chiffre trop modeste ne rend pas compte de la réalité de ces rouleaux imprimés où figure à plusieurs milliers d’exemplaires la même image pieuse, apposée à l’aide d’un sceau encré en noir ou rouge au cours de cérémonies rituelles.

L’examen du dessin et du texte de ce manuscrit montre que la litanie des noms a d’abord été inscrite et que les effigies ont été rajoutées, le peintre empiétant parfois sur un caractère, ou le recouvrant de peinture. De même, à certains endroits, tous les pétales du trône n’ont pu être dessinés faute de place laissée par le copiste. Les vignettes, aux couleurs encore très fraîches, sont presque aussi régulières que celles des rouleaux imprimés. Les nimbes circulaires pourraient avoir été tracés avec un instrument.

Malgré le caractère répétitif de l’illustration, l’attention est soutenue par une polychromie variant selon un rythme précis. En dépit de son apparente simplicité, la coloration est soignée ; l’usage de tons chauds, orange et rouge, pour les nimbes suggère l’intensité du rayonnement des saints personnages et l’aspect de cette multitude d’images est finalement plus plaisant que monotone.

Au cours de cérémonies de confession publique très ritualisées, les bouddhistes invoquaient ces cohortes de bodhisattvas sauveurs en les nommant individuellement. Ce rouleau se présente comme un aide-mémoire destiné à la récitation d’une litanie difficile à mémoriser. Parmi les différents Sûtra des noms de bouddhas, celui-ci a, en effet, un rapport direct avec le rituel de contrition consistant à égrener les noms de bouddhas ; cette litanie devait laver l’adepte de ses péchés. Dans son intégralité, ce Sûtra des noms des mille bouddhas de l’actuelle bonne période inclut mille noms rangés par groupe de cent ; il fut réuni en une trilogie qui comprenait aussi les sûtras des noms de bouddhas du passé ainsi que ceux du futur ; l’emploi de très vives couleurs et de gros caractères destinait, semble-t-il, ce rouleau à un usage collectif. Sa lecture pouvait être psalmodiée par tout un groupe d’individus à une certaine distance ou dans la pénombre.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les premiers rouleaux

Quelques rouleaux entièrement ou très abondamment ornés nous sont parvenus dans lesquels l’image occupe une place majeure. Ainsi, un long rouleau du Sûtra des noms de bouddhas égrène une litanie d’appellations de bouddhas sauveurs dont les effigies identiques s’affichent au-dessus de leurs noms respectueusement invoqués dans des séries aux coloris éclatants. Dans cet exemple, l’adéquation est parfaite entre l’image et le texte, la représentation figurative du bouddha étant équivalente à son invocation.

Sûtra de Guanyin

Détaché du Sûtra du lotus, le Sûtra de Guanyin a circulé sous une forme indépendante. Ce texte connaît encore aujourd’hui une immense popularité et continue d’être récité quotidiennement dans tout le monde bouddhique. Certaines descriptions édifiantes très concrètes qu’il contient se prêtent parfaitement à une illustration didactique compréhensible par tous et expliquent qu’il ait été souvent illustré. Loin d’être savant, élitiste et obscur, ce Sûtra de Guanyin – le bodhisattva qui permet d’échapper aux périls –, cherche à toucher le plus grand nombre, fonctionnaires, marchands, hommes et femmes. Ce bodhisattva protecteur a le pouvoir d’abolir le danger, quelles qu’en soient les causes et les circonstances. Il ouvre toutes grandes les portes du salut universel à quiconque lui adresse une prière sincère, fût-elle la plus simple : la seule formulation de son nom est capable de provoquer des miracles. La simplicité de la formule incantatoire explique sans doute le succès de ce sûtra du bodhisattva secourable à tous et en toutes circonstances.

Le texte énumère les situations critiques de l’existence, notamment les périls qui guettent les voyageurs et les caravanes de marchands circulant dans un lieu infesté de bandits malfaisants qui pouvaient menacer les individus vivant dans cette région du monde au 10e siècle. Parmi les périls possibles, on note celui d’être assailli par des créatures surnaturelles, des bêtes féroces et des serpents qui tuent d’un simple regard.

Le registre supérieur présente une illustration séparée par une ligne horizontale du texte porté en dessous, calligraphié dans une écriture régulière, maladroite, rigide, qui pourrait avoir été exécutée au calame. Le récit sans continuité alterne stances et prose, évoque les dangers et leur remède, à la manière d’un catalogue. On note la fréquence de la conjonction ruo, « si », qui introduit de nombreux paragraphes.

« Si un homme venait à être précipité dans une fosse pleine d’eau par un être méchant qui voudrait le détruire, il n’a qu’à se souvenir d’Avalokitesvara [Guanyin], et le feu s’éteindra comme s’il était arrosé d’eau. Si un homme venait à tomber dans l’océan redoutable, qui est la demeure des Nâgas, des monstres marins et des Asuras, qu’il se souvienne d’Avalokitesvara [Guanyin] qui est le roi des habitants des mers, et il n’enfoncera jamais dans l’eau. Si un homme venait à être précipité du haut du Méru par un être méchant qui voudrait le détruire, il n’y a qu’à se souvenir d’Avalokitesvara [Guanyin] qui est semblable au soleil, et il se soutiendra, sans tomber, au milieu du ciel. Si des montagnes de diamant venaient à se précipiter sur la tête d’un homme pour le détruire, qu’il se souvienne d’Avalokitesvara [Guanyin], et ces montagnes ne pourront lui enlever un poil du corps. Si un homme est entouré par une troupe d’ennemis, armés de leurs épées et ne songeant qu’à le détruire, il n’a qu’à se souvenir d’Avalokitesvara [Guanyin], pour qu’en un instant ses ennemis conçoivent en sa faveur des pensées de bienveillance. Si quelqu’un, s’étant approché d’un lieu d’exécution, venait à tomber entre les mains du bourreau, il n’a qu’à se souvenir d’Avalokitesvara [Guanyin], pour que le glaive de l’exécuteur se brise en mille pièces [...] Si un homme est environné de bêtes féroces et d’animaux sauvages, terribles, armés de défenses et d’ongles aigus, qu’il se souvienne d’Avalokitesvara [Guanyin], et ces animaux se disperseront aussitôt dans les dix points de l’espace. Si un homme se trouve entouré de reptiles d’un aspect terrible, lançant le poison par les yeux, et répandant autour d’eux un éclat semblable à la flamme, il n’aura qu’à se souvenir d’Avalokitesvara [Guanyin], et ces animaux seront dépouillés de leur poison ».

Nous voyons ici un exemple rare de rouleau bouddhique du 10e siècle destiné à la conversion des âmes et à l’édification des gens ordinaires. L’œuvre est destinée à un large public, peut-être illettré : l’iconographie se veut concise, frappante, démonstrative ; le style est volontairement populaire.

La palette du peintre privilégie les tons chauds, de l’orangé au rouge et au magenta, avec des contrastes puissants de vert et de bleu intense.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le rouleau du très populaire Sûtra [du bodhisattva] Guanyin n’est pas, quant à lui, un simple aide-mémoire pour faire appel à la divinité mais tend à expliciter le contenu du sûtra, paragraphe après paragraphe, de manière pédagogique et didactique ; l’image s’attache à éclairer sans détours le texte avec un prosélytisme évident ; iconographie et discours y sont complémentaires : au poids des mots s’ajoute le choc des images… tirant parti de la description des situations de grand péril décrites dans le texte, dont le fidèle se sortira par sa foi en Guanyin, l’illustration s’impose, démonstrative et forte ; le choix de couleurs vives renforce l’impact visuel.

Tableau des êtres d’heureux présages

Un passage extrait d’une monographie de Dunhuang, relate un événement survenu en 691 : « Le premier mois de la deuxième année de l’ère Tianshou des Zhou (691), un dénommé Yin Sijian vit dans le parc de Wu Xiaotong du district de Pingkang un oiseau de cinq couleurs huppé, ayant des ailes et une queue de cinq couleurs, un bec rouge cinabre et des pattes rouges. Le peuple et les fonctionnaires accoururent pour le voir. L’oiseau était suivi d’une multitude d’autres : des bleus, des jaunes, des rouges, des noirs et des blancs, les cinq couleurs étaient toutes présentes. Un oiseau huppé est de nature excellente et docile. Le préfet Li Wukui envoya à l’empereur un mémoire disant qu’après avoir examiné attentivement les Dessins d’heureux présages de résonance, il avait pu constater qu’un tel oiseau porte-bonheur existait effectivement et que c’est bien lui que l’on avait aperçu dans le parc. »

Ce texte nous rappelle qu’en Chine, l’apparition de phénomènes naturels et d’animaux extraordinaires, tenus pour des signes d’approbation ou de sanction céleste de la conduite du gouvernement, a toujours été considérée comme étant de la plus haute importance. Dès les Han, une théorie des présages fut élaborée et donna lieu à l’établissement d’une science du déchiffrement des augures et à une littérature prophétique fondée sur des corrélations entre l’homme et la nature. La présence d’animaux fabuleux observée dans l’Empire était rapportée, via les fonctionnaires locaux, à un organe d’État de la capitale qui les enregistrait et les examinait. Ces manifestations fastes ou néfastes, jugements célestes portés sur les règnes, figuraient ensuite dans les sections des histoires officielles consacrées aux empereurs. La survenance de ces signes et leur manipulation jouèrent un rôle déterminant dans la légitimation du pouvoir suprême. Le préfet dont il est question dans le passage précité agit donc selon son devoir, après avoir consulté un ouvrage de référence. Cette sorte de compilation illustrée était par conséquent étudiée, et peut-être conservée, par le représentant de l’autorité politique qui, après avoir vérifié ses informations, les transmettait au plus haut niveau. Ce rouleau s’apparente à ce type de document d’archives quasi officiel.

Le rouleau est divisé longitudinalement en deux parties presque égales, le haut étant, comme habituellement à cette époque, dévolu à l’illustration. Celle-ci est légendée du nom de chaque animal, et au-dessous, la partie textuelle établit la description et le présage. Ce fragment ne compte plus que quarante-deux paragraphes ; trois catégories d’animaux de bon ou de mauvais augure y sont recensées : six types de tortues, trente et un types de dragons et cinq d’oiseaux. Tortues et dragons sont associés aux empereurs de l’âge d’or mythique.

La section des cinq oiseaux décrits comme semblables au phénix annonce de mauvais présages qualifiés, dans un texte complémentaire, d’essences démoniaques, ils sont annonciateurs de calamités telles que la sécheresse ou les inondations. Les oiseaux portent chacun, sur des zones précises du corps, les marques des cinq vertus prônées par le confucianisme : humanité, intelligence, équité, sincérité, ritualité ; ce découpage anatomique rappelle les traités de physiognomonie.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Dans un domaine qui n’est plus bouddhique, le troisième rouleau comporte des images d’animaux symboliques fabuleux. Ces séries de dessins d’animaux imaginaires, accompagnés, au-dessous, de leur définition, à la manière d’une compilation zoologique regroupant des catégories scientifiques, alignent les tortues divines, les dragons des empereurs mythiques et les oiseaux phénix, afin de renforcer la crédibilité d’un antique système politico-philosophique.

Provenance

Cet article a été conçu dans le cadre de l’exposition « Chine, l'Empire du trait » présentée à la Bibliothèque nationale de France en 2004.

Lien permanent

ark:/12148/mm9wfdpz7hzc5