Le roman libertin

Bibliothèque nationale de France

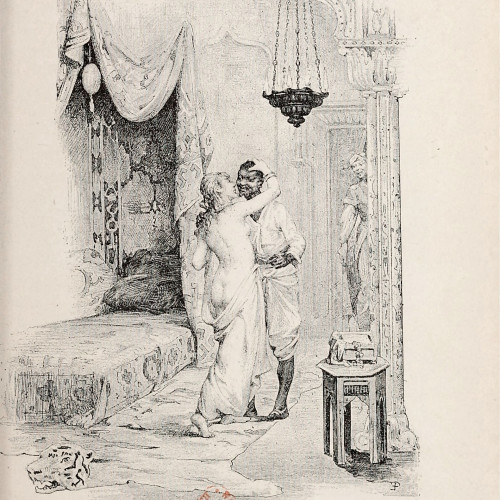

Jean-Honoré Fragonard, La Culbute

Élève de Chardin, puis apprenti de François Boucher à l’âge de 14 ans, Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) marque la peinture du 18e siècle par son goût pour le genre érotique, novateur et à la mode de la cour libertine de Louis XV.

La Culbute traduit son talent, inscrit dans l’esprit d’émancipation des Lumières.

Fragonard traverse les turbulences du siècle : devenu membre de la « Commune des Arts » en 1793, il est ensuite nommé conservateur du musée du Louvre par l’Assemblée nationale à la suite de l’intervention de Jacques-Louis David. En 1805, comme tous les artistes résidents au Louvre, il en est expulsé du fait de la réorganisation de l’édifice en musée Napoléon. La disparition de l’aristocratie, ruinée ou exilée, lui fait perdre sa fortune et il meurt peu après.

Bibliothèque nationale de France

Influences du conte oriental

La fantaisie, avec son pacte de plaisir que les auteurs tissent avec leurs lecteurs, évolue peu à peu vers le genre libertin. Parodie, émotion, réflexion, satire, grivoiserie, édification ou scepticisme vigilant sont des sens mis en abîme dans la veine libertine croisée de philosophie. Le modèle chrétien est comparé à d’autres formes de croyances, orientales par exemple, qui présentent des traditions de sensualité raffinée, avec des figures voluptueuses.

![Mille et Une Nuits, édition illustrée par les meilleurs artistes français [MM. Français, H. Baron, Ed. Wattier, Laville, etc.]](https://cdn.essentiels.bnf.fr/media/images/cache/crop/rc/QAQptTXR/uploads/media/image/20201207105117000000_mil_073.jpg)

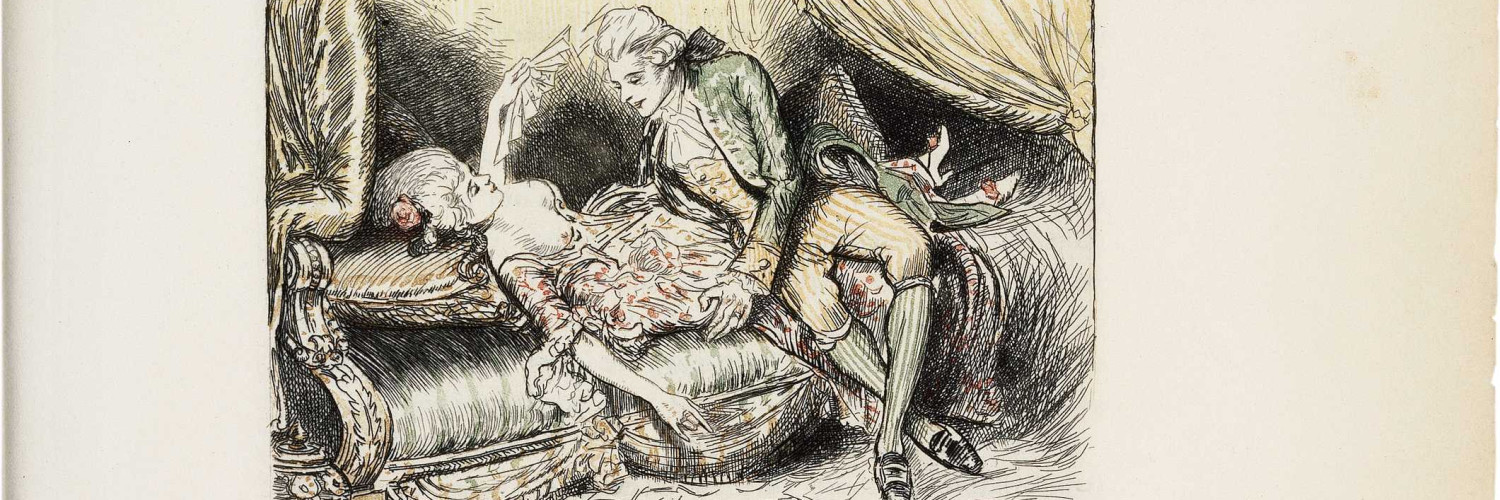

Mille et Une Nuits, édition illustrée par les meilleurs artistes français [MM. Français, H. Baron, Ed. Wattier, Laville, etc.]

Cette édition, parue en 1839 chez Bourdin, comporte une introduction aux Nuits ajoutée par le grand orientaliste Silvestre de Sacy (1758-1838). Elle inclut de nombreuses illustrations et vignettes. Elle en reprend un certain nombre exécutées par l’artiste et lithographe allemand Friedrich Gross pour la traduction allemande. Celle-ci avait été effectuée par Gustav Weil d’après le texte arabe et était parue entre 1838 et 1841. Des dessins de Pierre-Clément Marillier (1740-1808) gravés pour le Cabinet des fées figurent également dans cette édition.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Chapitre IV

« Amine vint embrasser Massoud avec emportement. » (Crébillon fils, Le Sopha, chapitre IV)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

De 1701 à 1715, Antoine Galland traduit des contes persans qui seront rassemblés sous le titre des Mille et Une Nuits. Le désir de vie y est directement relié au désir érotique, ainsi qu’au désir même du récit. Au cœur des Lettres persanes (1721), Montesquieu pose un schéma dialectique entre l’objet le plus parfait de la jouissance et l’objet le plus parfait de la connaissance.

C’est Crébillon fils qui écarte peu à peu le déguisement du conte oriental pour glisser vers d’habiles stratégies de conquêtes amoureuses et de mécanique du désir pour la jouissance. Voltaire invente le conte philosophique en 1747 avec Memnon, faisant une géniale synthèse du roman baroque et des formes merveilleuse, fantastique, exotique ou libertine.

La Philosophie dans le boudoir

La philosophie dans le boudoir ou Les Instituteurs immoraux est un ouvrage du marquis de Sade publié en 1795. Le sous-titre en est Dialogues destinés à l'éducation des jeunes demoiselles. L'une des caractéristiques de ce livre est sa proximité avec le genre théâtral dont Sade était grand amateur. Il se présente en effet comme une série de dialogues entre une libertine, Mme de Saint-Ange et une jeune fille de quinze ans, Eugénie de Mistival, dont elle souhaite parfaire l'éducation érotique. On retrouve également dans ce texte un discours philosophique.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Valmont and Émilie

Le peintre suédois Nicolas Lavreince (1737-1807) a beaucoup résidé à Paris, notamment entre 1771 et 1791. Il se fait connaître comme peintre d’histoire, aquarelliste et portraitiste. Ses aquarelles de sujets croustillants ont été popularisées par la gravure. Romain Girard est né à Paris vers 1751. Il apprend la gravure au pointillé en Angleterre et exécute de nombreuses pièces en utilisant ce procédé, comme ces compositions tirées des Liaisons dangereuses de Laclos d’après Lavreince.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Evolution du genre

L’invention littéraire devient alors un objet de jouissance : Diderot écrit Les Bijoux indiscrets, Voltaire La Pucelle, Montesquieu Le Temple de Gnide et Sade La Philosophie dans le boudoir. Sous le masque épistolaire, le succès des Liaisons dangereuses, de Choderlos de Laclos, ouvrage paru en 1782, ne se dément pas. L’Erotikabiblion, de Mirabeau, se trouve dans la bibliothèque de Louis XVI. Le savoureux compromis entre la morale et le sexe deviendra, au fil du siècle, de plus en plus cynique et même pornographique, avec des textes comme Le Portier des Chartreux, Thérèse Philosophe, Margot la ravaudeuse… En 1756, Voltaire fait aussi paraître un Essai sur les mœurs, qui appartient déjà à la sociologie critique.

L’Amour modeste

« Je brûlais pour elle ; mais son penchant à la littérature m’aurait-il rendu amoureux si je ne l’avais pas trouvée jolie d’avance ? Hélas ! Non. J’aime un ragoût, et je suis friand ; mais s’il n’a pas bonne mine, il me semble mauvais. Le premier objet qui intéresse est la superficie, c’est le siège de la beauté ; l’examen de la forme et de l’intérieur vient après, et s’il enchante, il embrase ; l’homme qui ne s’en soucie pas est superficiel. C’est un synonyme de méprisable en morale. Ce que j’ai trouvé de nouveau en moi, en allant me coucher, fut que dans mes tête-à-tête avec Hébé, de trois ou quatre heures, sa beauté ne me causait pas la moindre distraction. Ce qui me tenait dans cette contrainte n’était cependant ni respect, ni vertu, ni prétendu devoir. Qu’était-ce ? Je ne me souciais pas de le deviner. Je savais seulement que ce platonisme ne pouvait pas durer longtemps, et en vérité, je m’en sentais mortifié ; cette mortification venait de vertu, mais d’une vertu à l’agonie. Les belles choses que nous lisions nous intéressaient si fort que les sentiments d’amour, devenus accessoires, ou secondaires, devaient se taire. Devant l’esprit le cœur perd son empire, la raison triomphe, mais le combat doit être court. Nos victoires nous abusèrent ; nous nous crûmes sûrs de nous-mêmes, mais sur un fondement d’argile ; nous savions d’aimer, mais nous ne savions pas d’être aimés. »

Histoire de ma vie, II, p. 891-892.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Monsieur Nicolas ou le cœur humain dévoilé

Monsieur Nicolas, autobiographique avouée, est l’aboutissement d’une longue approche tâtonnante et masquée de l’expression du moi. Il semble bien que la publication de la première partie des Confessions de Rousseau en 1782 ait joué un rôle déclencheur essentiel. C’est en 1783 en effet que Rétif entreprend d’écrire Monsieur Nicolas, œuvre de « dévoilement » par ses fantasmes mêmes, regard complaisant et pathétique sur une destinée dominée par les femmes et les livres. La rédaction dure de 1783 à 1785 pour les huit premières « Époques », de 1791 à 1796 pour la neuvième (avec de nombreuses intermittences).

L’ouvrage annexe de textes complémentaires (Mon Calendrier, 1790 ; Mes Ouvrages, 1785, puis 1796-1797 ; Ma Morale, Ma Religion, Ma Politique, 1796-1797) et renvoie sans cesse aux cinq actes du Drame de la vie : cette autobiographie est à tous égards une totalisation. Monsieur Nicolas fut « imprimé à la maison », sur la presse que Rétif avait installée chez lui, rue de la Bûcherie, en 1790. Impression lente, sporadique, mais tenace, en dépit de grandes difficultés matérielles. Elle fut achevée en septembre 1797. Dans un souci de plus grande expressivité, Rétif a usé de divers caractères : « La grosseur du caractère typographique, écrit-il, marque toujours l’importance donnée à l’héroïne de l’aventure ; comme dans Mon Calendrier, l’italique est toujours indicatif de l’immoralité d’état. » Typographie et orthographe (dont il souhaitait une réforme totale) sont la véritable signature de ce livre. Rétif avait prévu cent trente estampes pour accompagner son texte : il en a donné le sujet, mais, faute d’argent, rien ne fut jamais dessiné.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Dans la seconde moitié du siècle, le genre libertin évolue encore largement, dans une tension entre intimité et provocation. Rétif de La Bretonne (1734-1806) se range nettement dans le premier camp avec Monsieur Nicolas ou le Cœur humain dévoilé (1783). Avec moins de retenue, Casanova (1725-1798), s’avoue surpris par les exigences physiologiques de son corps et la dimension irrationnelle de l’existence. Au travers de ses nombreux écrits, Sade incarnera une littérature de l’expression : une pratique de la perversion qui s’aventure aux limites du langage et de l’humanité.

Avertissement de l’éditeur

L’avertissement de l’éditeur, qui contredit la préface où Choderlos de Laclos affirmait l’authenticité des lettres, est un chef-d’œuvre d’ironie. Il invite les lecteurs à lire entre les lignes une critique de la société, et plus particulièrement de l’hypocrisie sociale. « Il nous semble que l’auteur, qui paraît pourtant avoir cherché la vraisemblance, l’a détruite lui-même et bien maladroitement par l’époque où il a placé les événements qu’il publie. En effet, plusieurs des personnages qu’il met en scènes ont de si mauvaises mœurs, qu’il est impossible de supposer qu’ils aient vécu dans notre siècle ; dans ce siècle de philosophie, où les lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, comme chacun sait, tous les hommes si honnêtes et toutes les femmes si modestes et si réservées. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le libertinage caractérise le 18e siècle. Il s’agit d’un libertinage imaginaire : la liberté des mœurs ne s’épanouit que dans la littérature. Refus de toute norme, le libertinage échappe aux définitions. Le libertin s’installe dans l’entre-deux : entre interdit et transgression, entre rêve et réalité. Il allie discrétion mondaine et crudité pornographique, liberté de penser, d’aimer et respect des contraintes de la société. L’esprit libertin est l’antichambre de la Révolution française.