Utopie et famille

Bibliothèque nationale de France

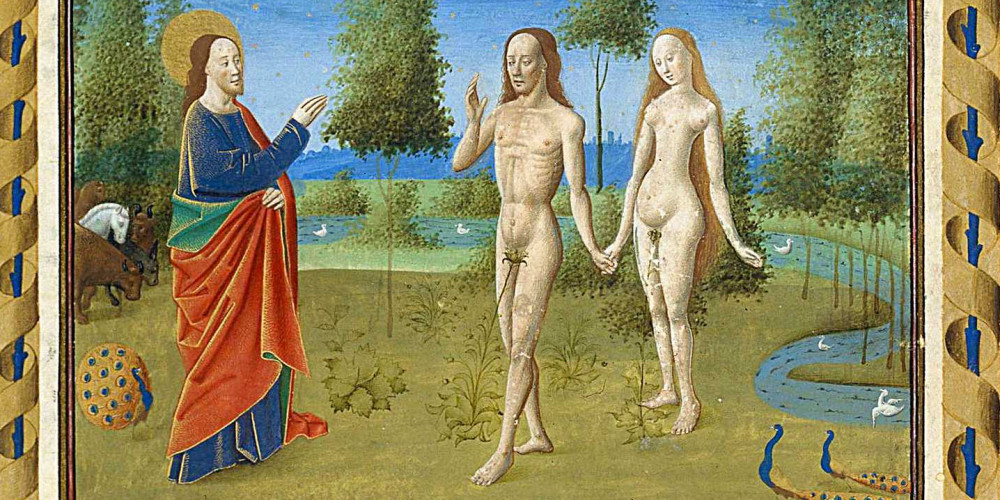

Le Paradis comme jardin

Comme toute chronique universelle, La Bouquechardière – du nom de son auteur Jean de Courcy, seigneur de Bourg-Achard en Normandie – évoque le commencement de l’histoire, ce qui fournit au peintre l’occasion de placer en frontispice de l’œuvre un superbe paradis où Adam et Ève, légèrement en retrait, figurent, au sein d’un paysage apaisé, dominé par l’Esprit, l’innocence originelle de la lignée humaine. L’exemplaire présenté ici est sorti d’un atelier lyonnais ; l’encadrement du frontispice par un ruban doré enroulé autour d’un bâton écoté en est la marque de fabrique.

Bibliothèque nationale de France

La famille naturelle : un contre-pouvoir à démanteler

En fait, l’attitude de l’utopie doit s’envisager sous deux angles complémentaires. Sous un angle négatif, d’abord, l’abolition de la famille supprime un lieu de recours, de retrait ou de résistance, un contre-pouvoir d’autant plus menaçant qu’il se réclame de la nature et s’appuie sur l’affection, en deçà de toute considération rationnelle. Concurrence insupportable à l’utopie, qui n’envisage les êtres que sur un mode individuel, soumis à la raison et à sa loi. Sous un angle positif, ensuite, l’utopie exige qu’à la famille traditionnelle, obstacle à son action rédemptrice, se substitue une « nouvelle famille », globale et non particulière, qui n’est autre que la cité elle-même.

C’est à cela qu’en viennent finalement toutes les utopies conséquentes – y compris celle de Thomas More où, grâce à la suppression de la propriété, « toute l’île […] forme une seule famille » (Utopie, op. cit., p. 163), la seule véritable. Quant à la famille naturelle, elle n’y subsiste plus que dans les strictes limites des règles qui la définissent, notamment quant au nombre de ses membres, établi autoritairement « grâce au passage, dans une famille trop peu nombreuse, des membres qui en excèdent dans une autre » (p. 155). La famille biologique, dépourvue de valeur propre, n’est plus qu’une unité de mesure ou de regroupement fixée par la loi. Le dévouement et la fidélité du citoyen pourront ainsi se reporter intégralement sur la « grande famille » et sur ses dirigeants, que « l’on nomme pères, et qui se conduisent comme s’ils l’étaient » (p. 196).

Une nouvelle religion : le saint-simonisme

Le costume, dans la liturgie de la nouvelle religion saint-simonienne, avait une valeur essentielle : « Le blanc est la couleur de l'amour, le rouge celle du travail, le bleu violet celle de la foi. » C'est ainsi que le justaucorps bleu violet à courtes basques, la ceinture de cuir verni, la casquette rouge, le pantalon de coutil blanc, le mouchoir noué en sautoir autour du cou s'harmonisaient avec les cheveux tombant sur les épaules et les moustaches et barbes à l'orientale. Le 6 juin 1831, au cours de la retraite de Ménilmontant, le père Enfantin présida une cérémonie de « prise d'habits ». La mise en scène qui réunissait la « Famille » en cercles concentriques autour du « Père » vit son caractère romantique encore accentué par le violent orage qui s'abattit alors. L'aide mutuelle que s'apportaient les adeptes en se boutonnant par-derrière les gilets qu'ils ne pouvaient revêtir sans être assistés voulait symboliser la fraternité. Le nom de tout saint-simonien devait y être inscrit en grosses lettres, pour signifier la responsabilité individuelle. C'est ainsi que sur la poitrine d'Enfantin on pouvait lire : « Le Père » et sur celle de Duveyrier « Charles, poète de Dieu ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une seule vraie famille : l’État

Après l’utopie fondatrice de More, l’offensive s’accentue encore, mais toujours dans la même perspective. La famille n’est, au fond, qu’un enjeu de pouvoir, que l’État manipulera en fonction de ses objectifs, tantôt en la supprimant, tantôt en l’utilisant. Dans La Cité du Soleil de Campanella, par exemple, le père n’est plus qu’un géniteur anonyme, instrument docile au service d’une politique eugéniste. Il ne pourra choisir ni sa partenaire d’un soir, ni le lieu, le jour et l’heure de l’accouplement. Au siècle suivant, les utopies rationalistes ambitionnent surtout de lui enlever toute influence sur l’éducation, devenue leur souci premier « car la qualité de père ne donne point la raison, loin de cela », et il est donc « fort sage de ne confier l’éducation des jeunes gens qu’à des personnes capables de cet emploi » (C. Gilbert, Histoire de Calejava, s.l., s.n.e., 1700, p. 128-129). La visée semble plus modeste, mais le moyen est identique. À peine sevré, l’enfant est adopté par l’État, qui désormais s’occupera entièrement de lui, jusqu’à sa mort, et constituera à lui seul sa véritable famille.