Images de la vie rurale

Travail de la terre, élevage des animaux, vendanges… Autant d’aspects de la vie rurale mis en scène par les enlumineurs médiévaux.

Mots-clés

Matthaus à 9 ans et 4 mois

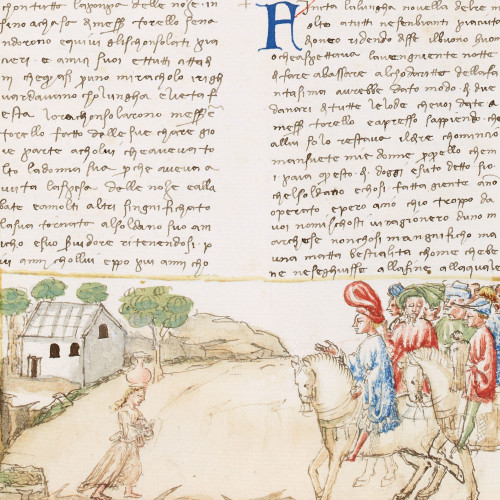

En 1506, Matthäus, lassé de son précepteur, un curé trop cruel, s’enfuit après avoir dévasté son jardin. Il survit en mendiant son pain auprès des fermières et en marchandant avec les petits bergers pour qu’ils le laissent garder les troupeaux de vaches à leur place.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le travail de la terre

Cette scène biblique se situe dans la marge inférieure du livre d’heures. Adam travaille à côté d’Ève et de leurs enfants.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les menus travaux : le ramassage du petit bois

Traditionnellement, les enfants des campagnes assistent leurs parents dans les tâches agricoles les moins rudes : soin du poulailler, petit jardinage et cueillette des plantes, ramassage du bois mort pour la cuisine et le chauffage. Les pédagogues, au 13e siècle, conseillaient en effet d’éviter aux enfants les travaux trop lourds pour ne pas interrompre leur croissance.

Bibliothèque nationale de France

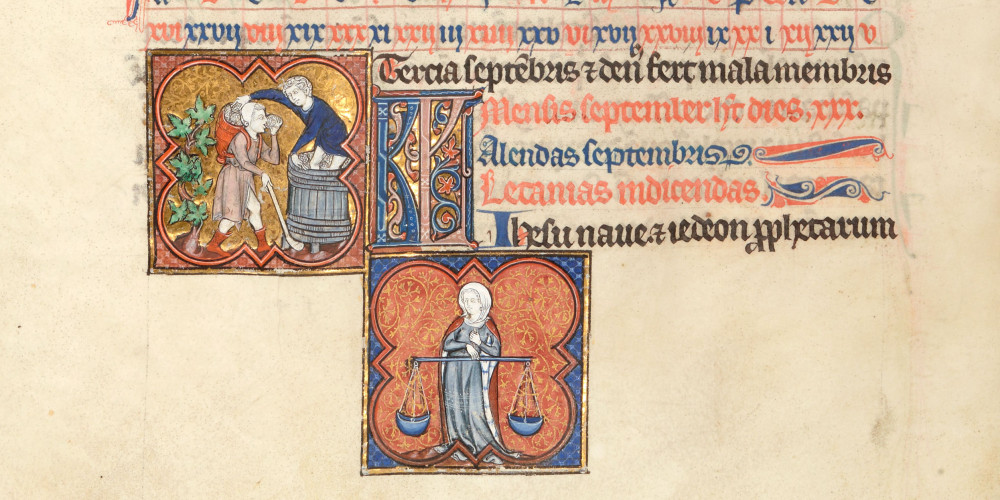

Mois de septembre : les vendanges

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le battage du seigle

Le Tacuinum sanitatis dérive d'un ouvrage arabe, le Taqwim ab-suha, composé au 11e siècle par un médecin de Bagdad, Ibn Botlàn dit Albucasis. Ce traité d'hygiène décrit en deux cent quatre-vingts articles les végétaux et les animaux nécessaires à l'alimentation de l'homme, mais aussi les phénomènes météorologiques ou les actes susceptibles d'influer sur sa santé. Au milieu du 13e siècle, une traduction latine, rédigée à la cour du roi Manfred de Sicile, assura la diffusion de ce traité en Occident. Les plus anciennes copies, en général abondamment illustrées, sont originaires d'Italie du Nord. Une note datant du 15e siècle, en tête de ce volume, indique que le manuscrit appartint à l'épouse de I'archiduc Léopold d'Autriche, Verde Visconti. Ce manuscrit comporte deux cent cinq enluminures, chacune se rapportant à une rubrique. Les différentes céréales, tels le froment, le seigle, I'orge, le millet, le riz, l'avoine, le panic ou le sorgho, sont illustrées par un champ ou par les tâches qu'elles nécessitent. Ainsi, à côté du froment moissonné à la faucille, le seigle est battu par deux paysans maniant I'un un fléau, I'autre une simple perche.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La récolte du froment

Le Tacuinum sanitatis dérive d'un ouvrage arabe, le Taqwim ab-suha, composé au 11e siècle par un médecin de Bagdad, Ibn Botlàn dit Albucasis. Ce traité d'hygiène décrit en deux cent quatre-vingts articles les végétaux et les animaux nécessaires à l'alimentation de l'homme, mais aussi les phénomènes météorologiques ou les actes susceptibles d'influer sur sa santé. Au milieu du 13e siècle, une traduction latine, rédigée à la cour du roi Manfred de Sicile, assura la diffusion de ce traité en Occident. Les plus anciennes copies, en général abondamment illustrées, sont originaires d'Italie du Nord. Une note datant du 15e siècle, en tête de ce volume, indique que le manuscrit appartint à l'épouse de I'archiduc Léopold d'Autriche, Verde Visconti. Ce manuscrit comporte deux cent cinq enluminures, chacune se rapportant à une rubrique. Les différentes céréales, tels le froment, le seigle, I'orge, le millet, le riz, l'avoine, le panic ou le sorgho, sont illustrées par un champ ou par les tâches qu'elles nécessitent. Ainsi, à côté du froment moissonné à la faucille, le seigle est battu par deux paysans maniant I'un un fléau, I'autre une simple perche.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La récolte des choux

Selon les médecins, les racines étaient terrestres et propres aux paysans ; les légumes, nourrissants mais difficiles à digérer, ne conviennent guère à l’estomac fragile des nobles.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La pêche à la lamproie

Les poissons d’eau douce, qui ont le mérite d’être frais, sont appréciés des nobles disposant de viviers. La lamproie est un produit de luxe qu’on achemine à grands frais de l’estuaire de la Loire et qu’on offre en cadeau.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Mois d’octobre : les semailles

© Bibliothèque nationale de France

La chasse

Les gibiers à plume, ici, semble-t-il, des faisans, constituaient un apport alimentaire non négligeable. Au haut Moyen Âge, comme en témoignent les fouilles archéologiques, on compte, parmi les volatiles les plus recherchés, les pigeons, les perdrix et même les corbeaux et corneilles.

© Bibliothèque nationale de France

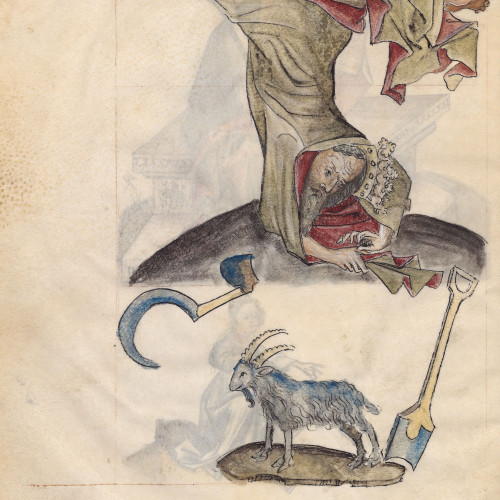

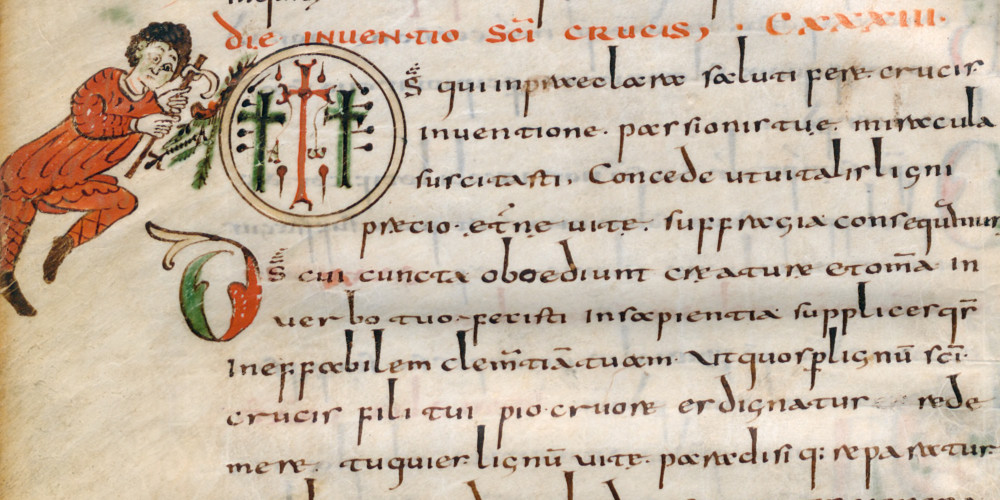

Le travail à la bêche

Ce n’est pas dans un contexte agricole que la bêche, outil principal du paysan, est ici figurée, mais dans celui de la découverte de la Sainte Croix.

© Bibliothèque nationale de France

La cueillette des plantes médicinales

Le traité d’Apulée est l’occasion de figurer Esculape sous les traits d’un simple paysan cueillant des feuilles de bétoine, plante considérée comme une panacée. La cueillette des plantes intéresse à la fois le domaine de la santé et de l’alimentation. Les végétaux, y compris fruits et céréales, qui entraient dans les recettes médicales étaient concoctés, à l’instar des repas, en galettes, omelettes, bouillies ou bouillons.

© Bibliothèque nationale de France

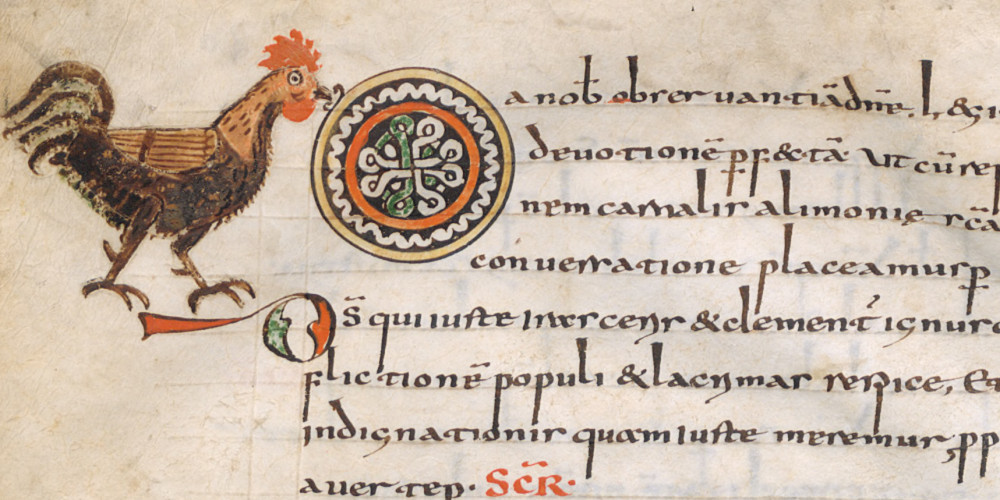

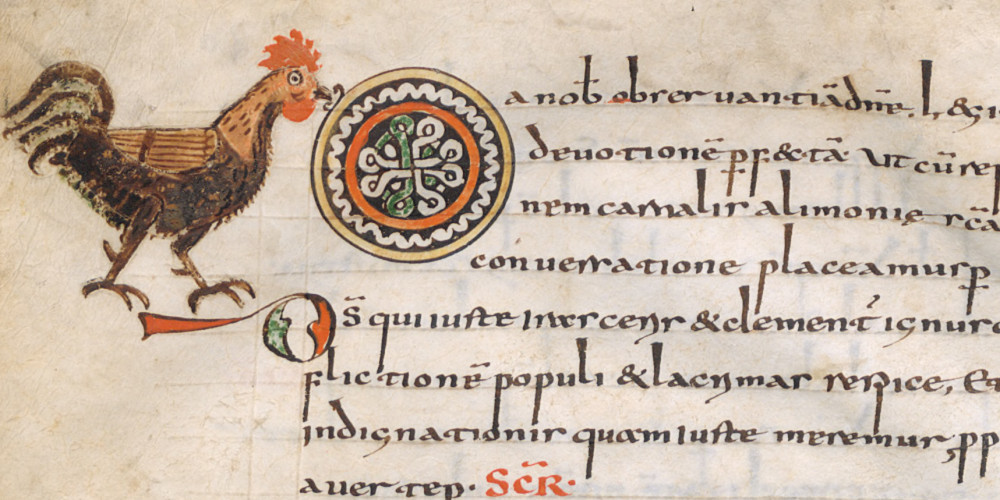

La basse-cour

Appréciés par les enlumineurs pour la richesse chromatique de leur plumage, deux canards charnus se pavanent sur les canons des Évangiles. Tout au long du Moyen Âge, les oiseaux, personnages ailés à l’instar des anges, ont droit à un traitement de faveur ; ils ornent volontiers les pages des manuscrits religieux, pour leur rapport avec le ciel.

© Bibliothèque nationale de France

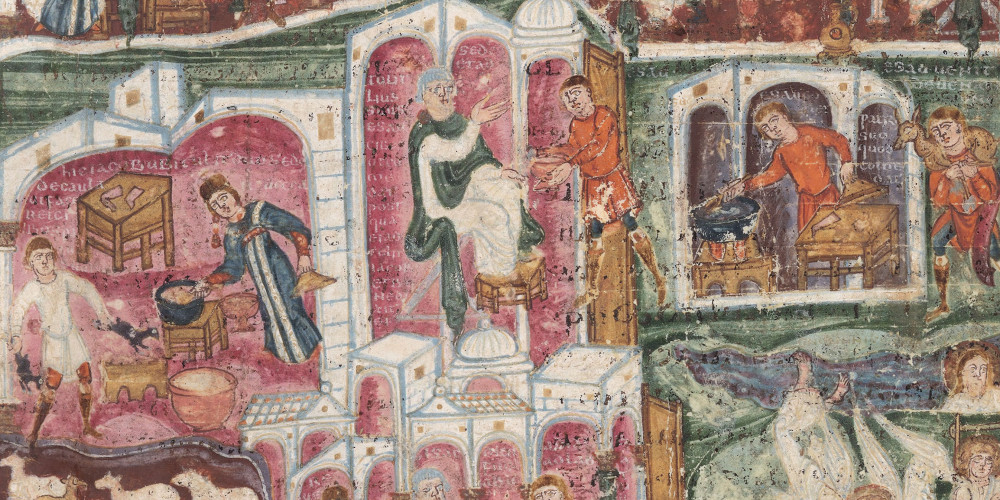

L’élevage

La partie supérieure de cette page est l’occasion, pour l’artiste, d’opposer les rôles traditionnellement affectés aux deux sexes. À la femme (à gauche), qui reste à la ferme, la responsabilité du nourrissage des volailles et de leur protection contre les animaux prédateurs (ici, le renard). À l’homme, qui travaille en extérieur, la surveillance des troupeaux mis à paisser en pleine nature : ici des chèvres, dont les mâles s’affrontent à coups de tête.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le millet

Cette plante passait pour étancher la soif, bouillie dans de l’eau ; sa consommation était dite convenir surtout aux jeunes et aux habitants des régions méridionales.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les céréales

Engrangés, les épis de blés constituent la richesse d’un pays. Achever une page sur la vision d’une récolte, qui emplit l’espace de la case, devait procurer un réel sentiment de satiété au lecteur de l’image.

© Bibliothèque nationale de France

La charrue

Les Miracles de Notre Dame furent composés au début du 13e siècle siècle par Gauthier de Coincy, prieur de Vic-sur-Aisne. Ce poème de plus de trente mille vers regroupe cinquante-huit miracles accomplis par la Vierge en faveur de divers de ses dévots. Il est à l’origine de la vogue des chansons mariales qui se multiplieront à partir du 13e siècle, non seulement en France mais dans les pays germaniques et ibériques. Cet exemplaire a été probablement exécuté pour la reine Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe VI de Valois.

Le miracle « Du vilain qui a grant peine savait la moitié de son Ave Maria » ridiculise le paysan, en le présentant sous l’aspect d’un illettré. Mais ce laboureur avare et ignorant, à qui sa femme n’avait pu apprendre que la moitié de l’Ave Maria, touche la Vierge par la dévotion sincère qu’il lui manifeste. Elle le sauve de la damnation au moment même où il allait être enlevé par le diable.

Chaudement vêtu, le paysan dirige des deux mains grâce à un unique mancheron une charrue curieusement dételée. Deux boeufs bruns paissent dans le champ alors que les guides qui servent à l’attelage sont posés sur le juchoir qui surmonte l’avant-train de l’instrument.

Cette charrue est de type tourne-oreille, comme l’indique le pleyon qui permet d’orienter vers la droite ou la gauche le versoir mobile en partie caché par les bêtes. Ce pleyon est une pièce de bois dont une extrémité est encastrée au sommet du coutre et de l’étançon, l’autre étant maintenue en avant par un anneau qui surmonte un piton de bois.

À l’extrémité de chaque raie, il suffit au paysan de changer le versoir de côté ainsi que la position du coutre ; il reprend le travail à côté de la raie qu’il a tracée, gagnant ainsi en temps et en efficacité.

© Bibliothèque nationale de France

Le casse-croûte des bûcherons

Pour figurer la consommation du pain azyme, accusé d’entraîner flatulences et constipation, l’enlumineur a choisi de représenter le travail du bûcheronnage en prévision de la saison froide, car cet aliment passait pour convenir aux corps fatigués par un dur travail ; selon les médecins, le pain azyme valait non seulement pour les travailleurs de force, mais aussi pour les jeunes, et surtout en hiver.

© Bibliothèque nationale de France

Ville et campagne

Si la ville occupe une place prééminente dans l’espace de l’image, les campagnes l’emportent, à cette date, dans la réalité. Les espaces ruraux sont repérables à leur couleur caractéristique, le vert. L’activité principale est ici l’élevage, avec un troupeau de capridés et d’ovidés tenus à l’abri dans un enclos rond maçonné ; s’y ajoute la chasse : une officine de boucher et charcutier (= cuiseur de chair) est approvisionnée par un chasseur portant une gazelle (?) sur les épaules.

© Bibliothèque nationale de France

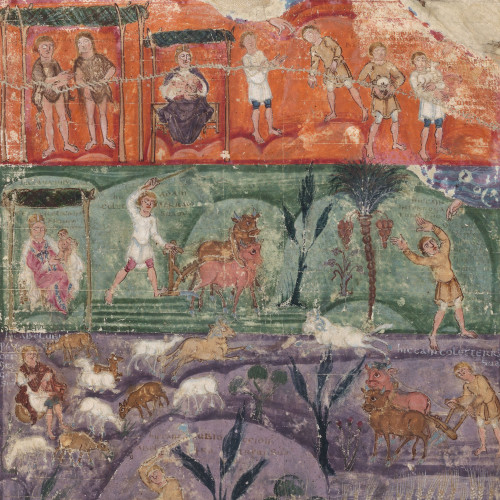

Histoire d'Abel et Caïn

La page, qui correspond à un large extrait de la Genèse, est divisée en registres. Comme dans une bande dessinée, la scène se lit de haut en bas et de gauche à droite. La première famille biblique, celle d’Adam et Ève, s’active à obtenir les moyens de sa subsistance grâce à l’agriculture (Adam et Caïn labourent leurs champs de blé à l’aide d’un araire à soc et coutre de fer, tiré par deux boufs attelés par un collier de cou ; Caïn tue son frère à l’aide d’un outil agricole dont la partie travaillante, grossie par l’artiste, est en fer également), grâce aussi à la cueillette (Caïn se tient au pied d’un palmier aux riches régimes de dattes) et à l’élevage (un troupeau de chèvres est gardé par un berger, Abel).

Un commentaire explicatif est inscrit au-dessus des protagonistes (« Ici, Caïn laboure... », etc.).

Bibliothèque nationale de France

La maison et son domaine

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

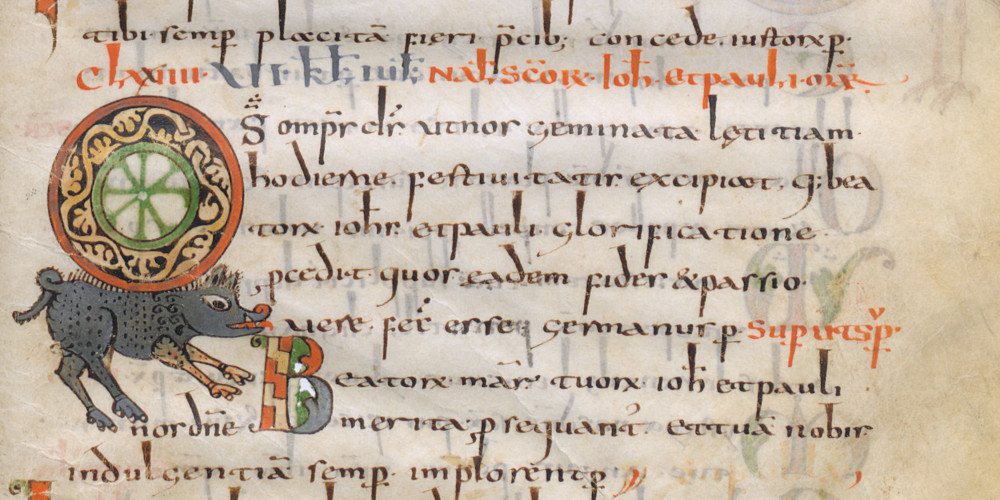

L’élevage : sanglier

Tel Atlas, un cochon sauvage à soies noires plie sous le poids de la lettre enluminée qu’il décore. De cet animal, tout (peau, poils, os, dents, viande) était utilisé dans l’alimentation et dans la fabrication d’objets de la vie quotidienne ou artisanale.

© Bibliothèque nationale de France

La chasse

Les gibiers à plume, ici, semble-t-il, des faisans, constituaient un apport alimentaire non négligeable. Au haut Moyen Âge, comme en témoignent les fouilles archéologiques, on compte, parmi les volatiles les plus recherchés, les pigeons, les perdrix et même les corbeaux et corneilles.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France