-

Article

ArticleNouvelle France Nouvelle Angleterre

-

Article

ArticleMarins d’eaux froides

-

Article

ArticleLes Hollandais aux Indes orientales

-

Article

ArticleLes échecs hollandais en Amérique

-

Article

ArticleLa découverte de l’Australie

-

Article

ArticleLes grands voyages scientifiques (1750-1830)

-

Article

ArticleTragique Pacifique

-

Article

ArticleGarder le temps et les hommes

-

Article

ArticleVoyages marchands et compagnies des Indes

-

Article

ArticleDerniers mythes géographiques

-

Vidéo

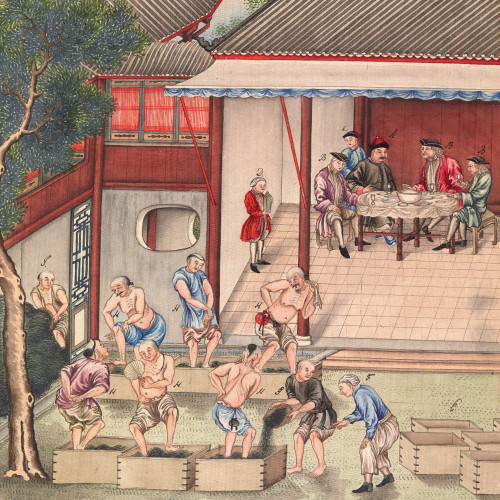

VidéoLa naissance des études sur la Chine

La découverte de l’Australie

© Service historique de la Défense

Terre Australe, Terre de Feu et détroit de Magellan

La Terre australe se prolonge à l’occident jusqu’à la Terre de feu et le détroit de Magellan. C’est à la suite de cette double découverte en 1519 que la théorie d’un continent austral, faisant contrepoids aux terres de l’hémisphère nord, prit véritablement corps et que les cartographes le représentèrent comme une hypothèse plausible.

© Service historique de la Défense

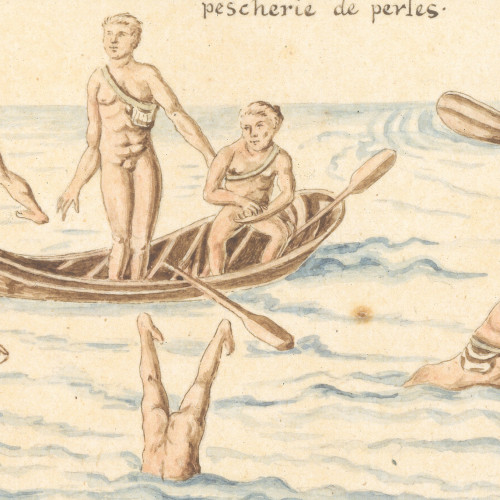

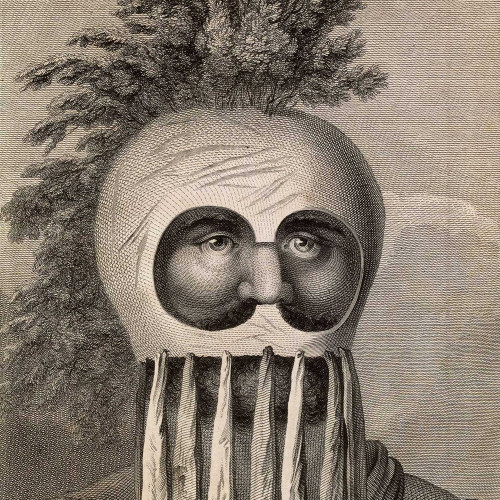

Premier contacts

Certains voyageurs avaient pourtant cru l’apercevoir, à commencer par Magellan, en 1520, qui l’avait confondue avec la Terre de Feu. D’autres l’avaient « vue », mais il ne s’agissait que de la banquise ou des brumes des latitudes polaires. Francis Drake, lors de son voyage autour du monde, en 1578, s’était pourtant montré plus nuancé. Selon lui, cette terre n’était pas un continent, mais un ensemble d’îles. Assailli par une violente tempête au sortir du détroit de Magellan, ses navires s’étaient trouvés définitivement dispersés, et le grand navigateur avait eu la conviction que l’Atlantique et la mer du Sud – qui ne s’était pas montrée pacifique avec lui – s’unissaient dans une immensité sans limites. Vingt ans plus tard, le Hollandais Olivier Van Noort suivit ses traces, mais le contexte belliqueux des relations avec l’Espagne et le Portugal qu’il était chargé de harceler sur toutes les côtes et toutes les mers n’était pas propice aux nouvelles découvertes.

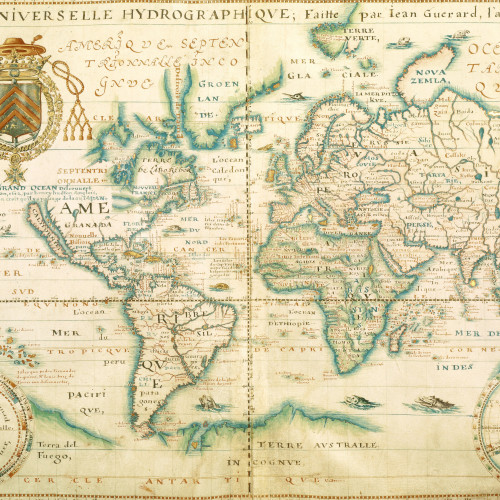

Le mythe du grand continent subsista donc sur les cartes françaises confectionnées par les Normands comme sur beaucoup d’autres. Le superbe planisphère de Jean Guérard, intitulé Carte universelle hydrographique, réalisé en 1634 pour le cardinal de Richelieu, comprend encore à cette date, de l’ouest à l’est, une énorme « terre australe inconnue ». Sur certaines cartes, la présence de noms portugais sur la côte de la « Grande Jave », dont le tracé n’est pas sans analogie avec celui de la côte orientale de l’Australie, peut laisser croire à une première reconnaissance secrète, peut-être accidentelle, de la part des marins lusitaniens. Quoi qu’il en soit, elle passait aux yeux des cartographes pour le sommet du continent austral. Et lorsqu’il fut prouvé que Java n’était qu’une île banale, la Nouvelle-Guinée fut à son tour soupçonnée d’être la Terre australe.

Willem Janszoon, Fernandes de Queiroz et Luis Vaez de Torres

Le premier contact officiel, si l’on peut dire, entre les Européens et cette terre nouvelle fut établi à l’occasion de l’un des nombreux voyages accomplis par les Hollandais de la VOC pour reconnaître les abords de Java. La Duyfkenou « Petite Colombe », dirigée par Willem Janszoon, avait quitté Bantam en 1605 à destination de la Nouvelle-Guinée où se trouvaient, disait-on, des mines d’or. Le navire longea la côte, mais manqua le détroit qui sépare la Nouvelle-Guinée de l’Australie. Son capitaine, croyant suivre les côtes de la Nouvelle-Guinée, longeait en fait les côtes orientales du golfe de Carpentarie qui creuse le nord de l’Australie. Le pays lui fit une mauvaise impression et neuf membres de l’équipage trouvèrent la mort sous les flèches des indigènes. Manquant de vivres et de munitions, il dut faire demi-tour sans avoir terminé sa reconnaissance.

Six mois plus tard une expédition espagnole menée par Luis Vaez de Torres visita les mêmes rivages, à la recherche de la Terre australe. Elle avait traversé l’océan Pacifique depuis Callao, le port de Lima, en passant par les îles Salomon. Comme ceux de Janszoon, les navires espagnols errèrent en aveugles, longèrent la côte australienne en la confondant avec celle de la Nouvelle-Guinée et ne soupçonnèrent pas l’importance de leur découverte. Torres n’était en réalité que le second de Fernandes de Queiroz mais leurs navires avaient été séparés par un coup de vent du sud. De son côté, Queiroz, qui avait atterri par hasard aux Nouvelles-Hébrides était persuadé d’avoir découvert là la pointe du continent austral.

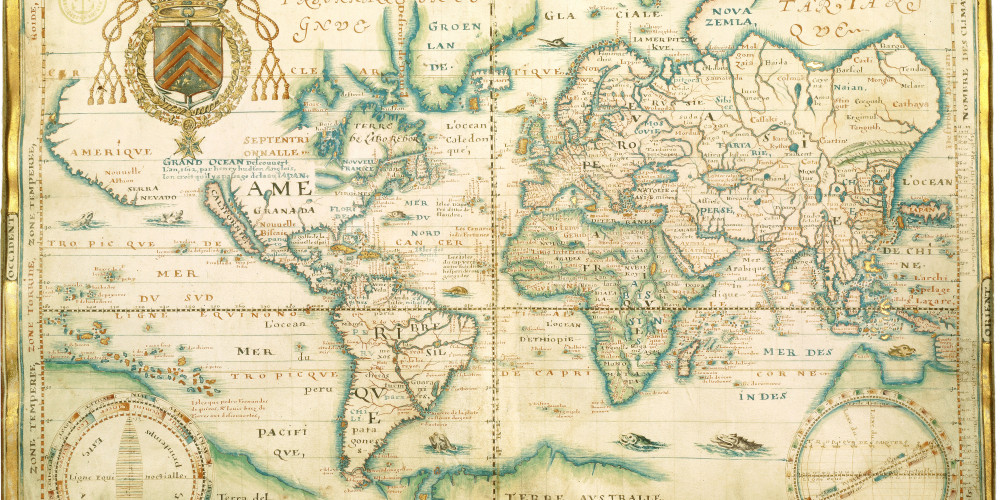

Carte universelle hydrographique

L’hydrographe normand Jean Guérard dédia cette carte au cardinal de Richelieu, dont les armoiries figurent en bonne place. L’auteur, marin lui-même et maître d’hydrographie à Dieppe, a travaillé pour Richelieu. Produite quelques années après la rédaction d’un manuel d’hydrographie, cette mappemonde est plus un ouvrage d’étude qu’une carte de navigation. Construite avec la projection de Mercator (aux latitudes croissantes), elle porte une échelle de longitude mais ne comporte ni roses des vents ni de lignes de rhumb. Au Spitzberg, appelé « Terre verte », est situé le « Refuge aux Français », allusion aux campagnes de pêche à la baleine des Basques et des Normands. La « Terre australe inconnue » continue par ailleurs de hanter les géographes.

Pressentie par les géographes grecs, imaginée par Marco Polo qui la disait riche d’or et d’épices, la Terre australe demeure en effet incognita. Sur les cartes, elle est représentée comme un continent qui assure, par son poids, l’équilibre du globe. Au début du 17e siècle, sa quête stimule de nombreux voyages d’exploration. L’Espagnol Luis Vaez Torres longe la côte méridionale de Nouvelle-Guinée dont il prouve l’insularité. Mais il ignore traverser un détroit (qui portera son nom) et frôle de peu l’Australie. La Terra incognita reste introuvable, mais d’autres sont découvertes. Il faudra attendre encore un siècle et les voyages de Cook pour que le mythe soit totalement dissipé.

Sur ce planisphère Jean Guérard représente donc cette « Terre australe inconnue » comme un énorme continent.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le voyage de Torres est mentionné sur la carte française de Guérard de 1634, mais les détails n’en furent connus qu’en 1762, lorsqu’on exhuma son rapport des archives de Manille où il avait été gardé secret. On donna alors le nom de Torres au bras de mer situé entre la Nouvelle-Guinée et l’Australie. Le gouvernement espagnol s’était au reste refusé à tirer parti de ces découvertes. Occuper de nouvelles îles l’aurait entraîné à dégarnir ses possessions des Philippines et des Moluques, qui exigeaient une solide défense, et il ne souhaitait pas disperser ses forces.

Isaac Lemaire et Guillaume Schouten

En 1615, un marchand d’Amsterdam, Isaac Lemaire, chercha à son tour la Terre australe par l’ouest. Bravant la VOC et son engagement de ne pas emprunter le détroit de Magellan, jalousement gardé par les Espagnols, il envoya sur les pas de Magellan et de Drake deux navires confiés au capitaine Guillaume Schouten. Le but de l’expédition était tenu secret et l’équipage avait juré d’aller où on le mènerait. L’un des navires fut perdu au large des côtes de l’actuelle Argentine. Le Hoorn, ainsi nommé d’après son port d’origine, resté seul, ne s’engagea pas dans le détroit de Magellan mais mit cap au sud, en direction de l’hypothétique Terre australe. Schouten trouva un passage entre la Terre de Feu et une terre qu’il baptisa « Staaten Island », île des États-Généraux, du nom de l’assemblée qui présidait au destin des Provinces-Unies, et qui lui parut être la pointe du continent austral. Ce bras de mer fut ensuite baptisé détroit de Lemaire.

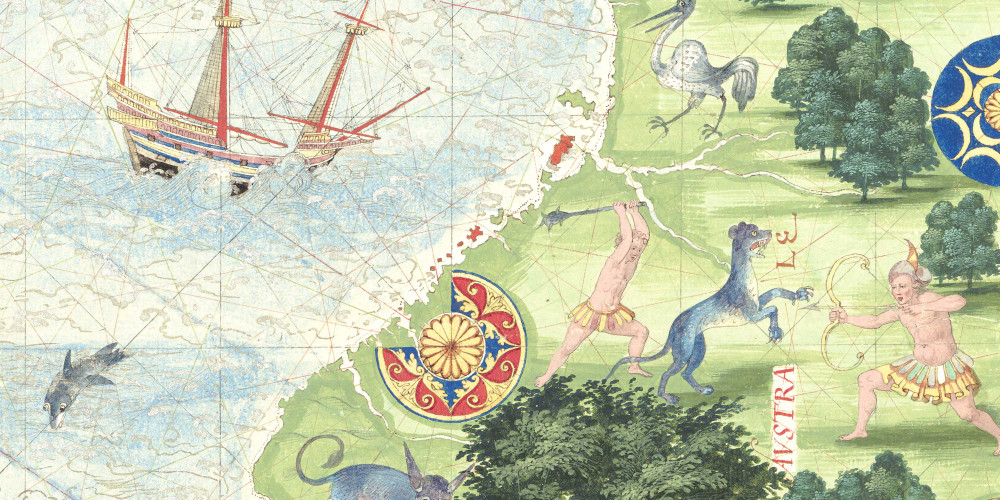

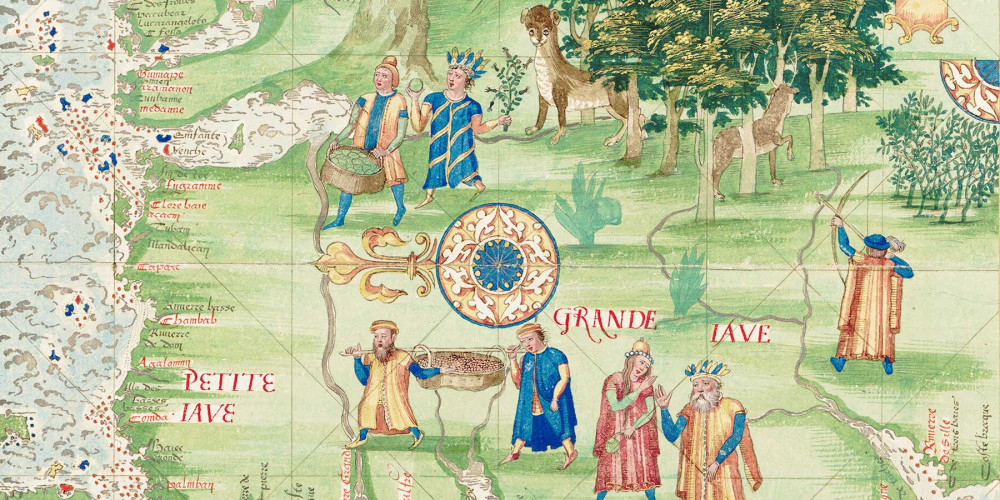

Terres Australes. Grande et Petite Jave, au sud des Moluques

La principale originalité de cette cosmographie est de consacrer un quart de ses cartes régionales au mythique continent austral. Joignant la «Grande Jave» (territoire imaginé par les cartographes normands au sud de Sumatra) à la Terre de feu découverte par Magellan, ce continent était supposé faire contrepoids aux masses terrestres de l’hémisphère septentrional. Déclinée en douze planches, cette fiction cartographique, «faite par imagination» comme le reconnaît l’auteur dans son commentaire, s’appuie sur des reconnaissances partielles d’îles ou îlots bien réels, mais artificiellement raccordés entre eux. Elle se veut prospective, anticipant sur les progrès à venir des connaissances géographiques, tout en alertant le navigateur sur un potentiel danger immédiat. Sa riche iconographie est composite, le dessinateur donnant libre cours à son imagination. Il juxtapose ainsi faune fabuleuse et races monstrueuses issues de traditions antiques et médiévales, peuples orientaux civilisés issus de Marco Polo et sauvages nus inspirés des Tupinamba du Brésil.

Les Grande et Petite Jave sont caractéristiques de la cartographie normande. Certains historiens y ont vu l’indice d’une découverte de l’Australie dès le 16e siècle. Elles sont peuplées d’«idolâtres», nous rapporte le texte, qui cultivent et font commerce de plusieurs «espiceries», tel le clou de girofle. On aperçoit à gauche une embarcation à voile transportant des épices. Les vêtements des personnages mélangent de belles étoffes orientales et des parures de plumes…

© Service historique de la Défense

© Service historique de la Défense

Le navire erra vers le sud-ouest, au milieu d’un labyrinthe d’îles, pour doubler, après six mois de route, une terre élevée. Le changement de couleur des eaux révéla aux navigateurs leur entrée dans le Pacifique, dans le bleu, devenu légendaire, des mers du Sud. Ils avaient accompli leur performance à la meilleure époque de l’été austral. Le Hoorn laissa son nom au promontoire devenu si célèbre, le cap Horn. Sa route dans le Pacifique, jusqu’aux Moluques, jalonnée de quelques découvertes, rejoignit enfin l’emplacement de Batavia alors en projet. Mais la colère de la Compagnie des Indes, dont le monopole avait été contourné, fut terrible et Lemaire serait, dit-on, mort de dépit sur le chemin du retour.

L’hommage d’Hessel Gerritz aux navigateurs du Pacifique

La magnifique carte d’Hessel Gerritz, cartographe officiel de la VOC de 1617 à sa mort en 1633, nous permet de situer ces premières découvertes qui viennent combler, petit à petit, l’immense vide de la mer du Sud. Elle fut établie peu de temps après les voyages de Janszoon, de Queiros et de Lemaire, mais avant celui de Tasman. L’Australie n’y est donc pas reconnue en tant que telle, bien que la portion de côte où aborda la Duyfken et qui est nommée « Nueva Guinea », lui appartienne en réalité. La route de Lemaire et Schouten est soigneusement tracée sur la carte qui a enregistré par ailleurs des découvertes espagnoles, notamment les « Islas de Salomon » et « las Marquesas de Mendoza ». Près de celles-ci, l’illustration montre la fragilité des pirogues polynésiennes qui contraste avec la puissance des flottes hollandaises.

Celles-ci croisent dans une mer calme et rencontrent une baleine au nord, mais elles affrontent une violente tempête et un poisson géant au sud. L’océan Pacifique, par son étendue encore mal définie et par les surprises de ses conditions climatiques, conservait encore bien des secrets et recélait des dangers. La mesure de la longitude n’avait fait que peu de progrès au 17e siècle et les navigateurs n’étaient pas certains de retrouver les archipels qu’ils avaient découverts. Cette mer où l’on pouvait mourir de faim et de soif, être brûlé par le sel et le soleil, ou encore tué par les indigènes, restait donc le royaume de l’angoisse, un royaume dans lequel les êtres humains se sentaient plus qu’ailleurs minuscules et impuissants. La carte de Gerritz, même si elle se veut rassurante, en rendant hommage aux navigateurs du Pacifique figurés en haut à droite (Balboa le découvreur, Magellan et Lemaire), souligne tout ce que leurs périples avaient encore d’exceptionnel.

Le dernier océan exploré par les Européens : le Pacifique

Cette carte manuscrite, établie en 1622 par le cartographe de la compagnie hollandaise des Indes orientales, Hessel Gerritszoon, couvre toute l’étendue maritime de l’océan Pacifique comprise entre les côtes américaines, du cap Horn à la Californie, et celles du Japon, de la Corée, de la Tartarie (Russie), de la Chine, des îles de Taïwan (Formosa), des Philippines, de Bornéo, des Célèbes et des Moluques, mais aussi les côtes septentrionales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Très nettement, à gauche de ces dernières, l’auteur a placé, pour la première fois sur une carte portulan, une minuscule partie des rives australiennes de cette « Nueva Guinea » découverte par Janszonn en 1606, dont on ne soupçonnait pas encore l’ampleur. En 1606, à bord du Duyfken, Willem Janszoon avait quitté Bantan (Java) pour rejoindre les mines d’or de la Nouvelle-Guinée mais, perdant sa direction, il découvrit, en les longeant, les côtes orientales du golfe de Carpentarie et de la péninsule du cap York, situées dans le Nord de l’Australie. Trois figures tutélaires du Pacifique, Balboa, Magellan et Lemaire, dominent de leur buste le théâtre océanique traversé par des navires portant pavillon hollandais et des bateaux polynésiens.

Cette carte historique, à valeur mémorielle, qui célèbre l’épopée des grands navigateurs du Pacifique, aurait appartenu à l’un d’entre eux, Jacob Le Maire, mort en mer après avoir ouvert le passage du cap Horn en 1616. Elle présente, en un programme iconographique d’une grande originalité, les conditions de navigation dans le Pacifique : même si les Hollandais en paraissent pratiquement les maîtres, la VOC doit prendre en compte, pour le choix des routes et le développement de son activité, les conditions météorologiques avec les risques qu’elles entraînent : vents forts mais réguliers au nord, calmes qui immobilisent les bateaux dans la zone torride et tempêtes du Pacifique sud, où les navires, sous voiles réduites, sont secoués par une mer hostile, comme on le voit dans les récits des voyages antérieurs. La carte a été corrigée ultérieurement, sans doute par le successeur de Gerritszoon : la date a été changée (1634) et un cartouche avec un petit planisphère à latitudes croissantes a été ajouté, faisant état de conceptions cartographiques plus récentes, comme le caractère insulaire de la Californie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Après 1616, les expéditions des navires de la VOC en direction de l’Australie se succédèrent tous les ans, attribuant aux portions de côtes reconnues les noms tantôt des capitaines, tantôt des navires ou des gouverneurs généraux. Les premières reconnaissances avaient été menées sur les côtes nord et est, mais certains navigateurs venant directement du Cap abordèrent aussi l’Australie par l’ouest. Cette partie occidentale fut appelée « Nova Hollandia », nom qui deviendra dès 1655 celui de l’île tout entière.

Abel Tasman

En 1642 eut lieu l’expédition déterminante d’Abel Tasman qui se vit confier par Anton van Diemen, gouverneur général des Indes orientales, la tâche de faire le tour de la Nouvelle-Hollande dans sa totalité. En la contournant par la mer, il prouva qu’elle n’était pas réunie au continent austral tant recherché. Avec ses deux navires, il trouva, à l’extrémité sud, la côte boisée d’une île qu’il appela la terre de Van Diemen. Cette île devint en 1853 la Tasmanie. Il découvrit aussi la Nouvelle-Zélande, qui devint une « Terre des États » ou « Staaten Land » de plus, car les cartes du 17e siècle, considérablement enrichies par les Hollandais, utilisèrent ce nom pour plusieurs points du globe.

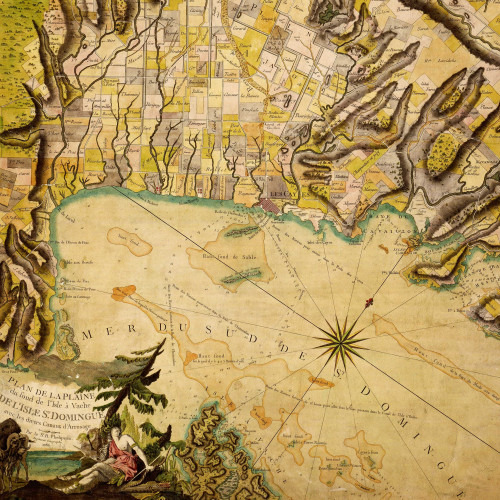

Carte de la mer du Sud et de la mer du Nord

Cette rare carte de la mer du Sud et de la mer du Nord fut composée et gravée par le géographe parisien Nicolas de Fer en 1713. Elle se compose de dix feuilles spécialement assemblées pour la présente édition et offre un remarquable condensé des connaissances et des curiosités des Français à cette époque.

Neuf grands navigateurs sont désormais entrés dans la légende, parmi lesquels on remarque Colomb, Vespucci, Magellan, Schouten, Van Noort, Drake et Cavelier de La Salle présents par leurs portraits et par leurs itinéraires. D’autres routes, devenues classiques, celles du galion de Manille, de la carrera de Indias et du Cap de Bonne-Espérance, sont aussi tracées. Aucun secret ne les protège plus.

Les Français portent un intérêt tout particulier à la Nouvelle France. Elle est évoquée par les chutes du Niagara, l’activité besogneuse des castors et l’intense pêche à la morue, au large de Terre-Neuve. En Afrique, le profil particulier du cap de Bonne-Espérance lui vaut une vignette particulière, hommage mérité par cette escale obligatoire sur la route des Indes. Mais l’Amérique espagnole occupe finalement la plus grande place, avec les brebis du Pérou qui portent les métaux précieux de Lima à Panama, les moulins à sucre des Antilles, le temple de Mexico et les chercheurs d’or du Rio de la Plata.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

En réalité, Tasman n’avait pas touché l’Australie ; il s’était contenté d’en faire le tour. Et s’il avait gagné un nouveau territoire, il n’avait pas perdu la Terre australe pour autant puisque, à ses yeux, la Nouvelle-Zélande n’en était qu’une fraction.

La mort du gouverneur des Indes orientales Anton van Diemen marqua l’arrêt des voyages de découvertes hollandais. Il n’y en eut presque plus, à quelques exceptions près, entre 1648 et 1764. Grâce à eux, cependant, le dernier continent habitable venait d’être découvert et les deux tiers de la terre étaient désormais connus dans leurs traits principaux.

Comment Alexander Selkirk devint Robinson Crusoe

II restait maintenant à exploiter ces nouvelles découvertes, non pas matériellement, mais intellectuellement. Il fallut s’habituer à elles, les intégrer dans le paysage des terres connues, les décrire et les comprendre. Dans l’immense espace de la mer du Sud, une porte venait d’être ouverte non seulement pour la science, mais aussi pour le rêve. Après les négociants et les aventuriers, ce fut le tour des romanciers et les littérateurs de prendre possession, avec leur plume, des archipels du Pacifique que l’on venait de leur révéler. À la suite des Compagnies des Indes et des flibustiers, les îles firent un retour en force dans la littérature. Plus besoin d’être Ulysse, Sindbad ou saint Brandan pour aborder une île mystérieuse ou vivre des aventures extraordinaires. Chaque marin ou presque pouvait espérer découvrir une île au trésor ou affronter les pirates. Une manne pour les romanciers.

Ainsi l’Anglais William Dampier, parti explorer les terres australes en 1708, découvrit-il dans l’île Juan Fernandez, au milieu de l’océan Pacifique, un compatriote abandonné là quatre années et quatre mois auparavant à la suite d’un acte d’indiscipline. L’homme, un matelot écossais du nom d’Alexander Selkirk, était revenu à l’état de nature et avait oublié l’usage de la parole. Il s’était caché des deux seuls navires qui avaient abordé dans les parages, car ils étaient espagnols. À force d’ingéniosité et de patience, il avait cependant réussi à conserver un équilibre matériel et moral, qui suscita l’admiration des philosophes et des économistes. On lui avait laissé un mousquet, un peu de poudre et quelques instruments au moyen desquels il avait construit deux cases recouvertes de peaux de chèvre, sur deux points différents du rivage. À l’aide d’un clou en guise d’aiguille, il s’était confectionné des vêtements pour remplacer ses haillons. Il avait aussi appris à faire du feu en frottant deux baguettes de bois l’une contre l’autre et à capturer les bouquetins à la course. Au bout de quelque temps, il y était devenu si habile qu’il courait les bois comme un animal sauvage ; aucun de ses compatriotes ne fut capable de le suivre et même le chien du bord – peut-être ankylosé par la traversée – fut distancé. Dix ans plus tard, sous la plume du publiciste londonien Daniel Defoe, Selkirk devint Robinson Crusoe. Depuis lors, son aventure inspira de nombreux écrivains, de Jean-Jacques Rousseau à Michel Butor en passant par Jules Verne et R. L. Stevenson.

Lien permanent

ark:/12148/mmc81r9fpbv5s