-

Article

ArticleL’Iliade et l’Odyssée

-

Album

AlbumHomère et les Muses

-

Article

ArticleHomère, un poète légendaire

-

Article

ArticleLes Muses et l’épopée

-

Article

ArticleLa langue d’Homère

-

Article

ArticleLes récits homériques, de la parole aux écrits

-

Vidéo

VidéoLe panthéon d’Homère

-

Album

AlbumLe panthéon d’Homère

-

Album

AlbumLes dieux dans les vases grecs

-

Album

AlbumL’Iliade et la guerre de Troie

-

Article

ArticleLa guerre de Troie, cadre de l’Iliade

-

Article

ArticleLa réalité de Troie

-

Article

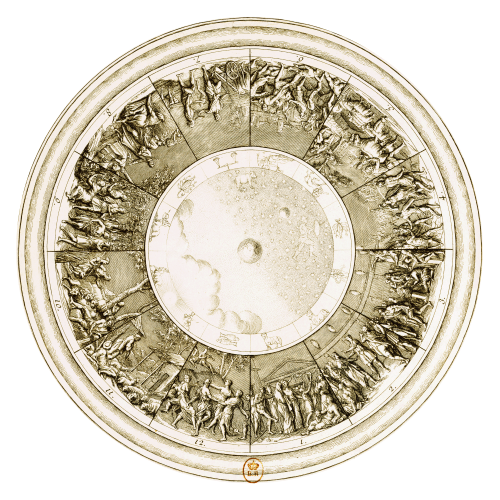

ArticleLe bouclier d’Achille

-

Vidéo

VidéoLe bouclier d’Achille

-

Vidéo

VidéoTroie, mythe et réalité

-

Article

ArticleLes héros, entre hommes et dieux

-

Vidéo

VidéoHéros et héroïnes homériques

-

Vidéo

VidéoHomère, la muse, le poète, le poème, l'héritage

-

Vidéo

VidéoDans le sillage d’Ulysse

-

Album

AlbumL’Odyssée, retour à Itaque

-

Article

ArticlePoséidon et les errances d’Ulysse

-

Vidéo

VidéoUlysse et ses compagnons aveuglent Polyphème

-

Article

ArticleL’Iliade et l’Odyssée vues par les artistes

-

Album

AlbumL’héritage d’Homère

-

Article

ArticleUlysse et les figures de la séduction

Ulysse et les figures de la séduction

© Bibliothèque nationale de France

Retrouvailles d’Ulysse et Pénélope

Pénélope, ayant reconnu que le vainqueur est son cher Ulysse, pour qui elle gémissait depuis si longtemps, court l’embrasser et montre les plus vifs transports de joie.

© Bibliothèque nationale de France

Nous portons parfois un regard méprisant sur les termes modernes, quelle que soit la langue dont ils sont issus. Ils nous semblent pauvres, clos et limités. Comme le dirait Leopardi, la raison et les dictionnaires – ces enfants de la raison et du nombre – les ont écrasés. Si nous examinons un terme grec, comme par exemple thelgein, nous découvrons en lui toute une richesse de dieux, de significations et de territoires : essayons de le circonscrire, nous constatons que nous avons presque dessiné les contours de l’univers.

Deux bœufs conduits par Hermès tenant le caducée

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’enchantement

Si les interprétations étymologiques sont exactes, le mot thelgein désignait probablement le pouvoir de rendre malade par le regard. Puis sa signification s’élargit. Il y avait l’enchantement de la poésie, qu’au début de l’Odyssée Pénélope refuse ; celui des récits d’Ulysse, que les Phéaciens écoutent dans un profond silence ; celui du chant des Sirènes, qui mène à la mort ; celui des paroles de Calypso, qui tente de séduire Ulysse pour qu’il oublie Ithaque ; le charme érotique d’Aphrodite ; celui de Circé, qui transforme les hommes en porcs ; le pouvoir d’Hermès, qui éveille et endort ; la force d’incantation grâce à laquelle les Dieux confondent le cœur et l’esprit des hommes ; et les espérances qui trompent Perséphone ravie par Hadès.

Les hommes aussi bien que les dieux peuvent connaître l’art du thelgein ; et parmi ces hommes, Ulysse surtout, chez qui cet art provient de son aïeul et archétype, Hermès. Celui que frappe l’enchantement perd tout contrôle : possédé, ensorcelé, réduit au silence, il oublie sa vie passée ; il n’est plus qu’une chose, un animal ; ou bien il est emporté vers la mort. Peut-être l’art du thelgein vient-il de Zeus, le grand enchanteur, bien que le terme ne soit jamais employé à son propos. On ressent une curieuse impression. Chaque fois que quelqu’un enchante, ou est enchanté, on distingue le regard d’Hermès, qui agite en silence sa baguette.

Sous le charme d’Ulysse

Peut-être Ulysse descend-il directement d’Hermès, comme le dit Hésiode. En tout cas, Hermès est l’archétype d’Ulysse : les qualités que celui-ci possède sont presque toutes hermétiques. Ses principaux qualificatifs sont les mêmes : polutropos et poikilomêtês. Son esprit a des formes multiples ; il se tourne de tous côtés ; paré de couleurs diverses, il est scintillant et changeant, plein de charmes et de séductions, mystérieux, compliqué, inextricable. Il aime le voyage, la fuite, la curiosité, la métamorphose, la magie, la comédie, la ruse, la tromperie, le travail d’artisan, les frontières – comme Hermès. Il ne possède ni la grâce ni la légèreté enfantine du dieu : il n’a pas sa délicieuse irresponsabilité, il ne rit pas volontiers. Il est grave. Son existence est trop douloureuse, trop compliquée pour qu’il puisse sourire des lèvres et du cœur.

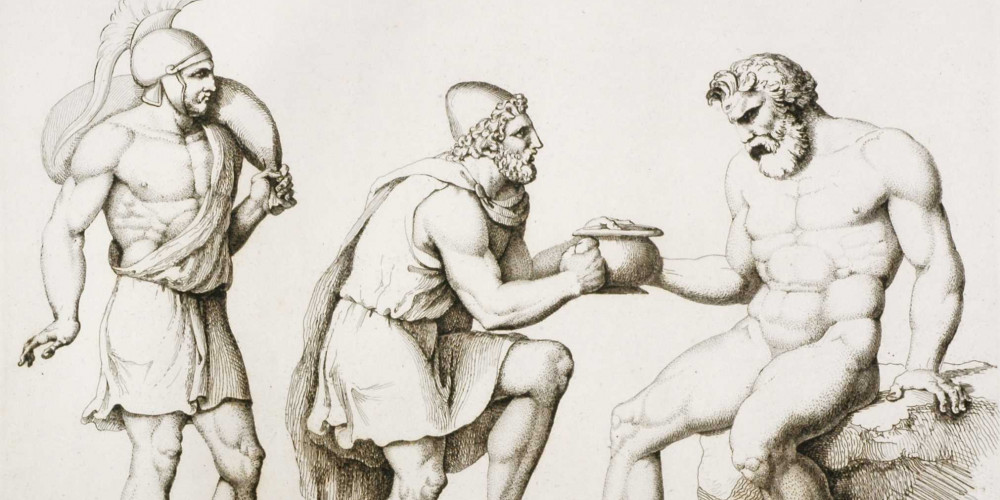

Ulysse présentant la coupe de vin à Polyphème

Un compagnon portant l’outre sur l’épaule, Ulysse offre du vin à Polyphème dans l’intention de l’enivrer après qu’il a dévoré deux de ses hommes :

« - Cyclope, un coup de vin sur ces viandes humaines que tu viens de manger : tu verras la boisson que nous avions à bord ! C’est la libation que je voulais t’offrir, pensant que ta pitié nous remettrait chez nous. Mais ta fureur n’a plus de bornes, malheureux ! Penses-tu que, chez toi, jamais homme ne revienne, lorsque l’on connaîtra ton étrange conduite ?

Je disais ; mais, prenant mon auge, il la vida : quelle joie formidable à boire ce doux vin !... Il en voulut avoir une seconde fois… » (Od. IX, 346-354)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le seigneur des métamorphoses

Ulysse est le seigneur des métamorphoses : comme les dieux, il se masque, se transforme. Tantôt il se déguise en serviteur pour découvrir les secrets de Troie ; tantôt il se fait mendiant, ou œuvre d’art entre les mains d’Athéna, ou bien encore héros épique, ou interprète des rêves. Nul n’est plus mobile que lui. Même ses cheveux sont changeants, tantôt blonds, tantôt sombres comme l’hyacinthe. Il aime dissimuler son nom, car l’être se révèle à travers le nom : il le cache à Polyphème, aux Phéaciens, et lorsqu’il revient à Ithaque. Télémaque lui-même, Pénélope, Hermès, Calypso, n’aiment guère le prononcer. Eumée attend quelques dizaines de vers avant de le dévoiler. Quant à Homère, s’il livre aussitôt le nom d’Achille, il laisse passer vingt et un vers de l’Odyssée avant de rappeler le nom d’Ulysse, comme si ce nom était tabou.

Ulysse demandant l’hospitalité

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

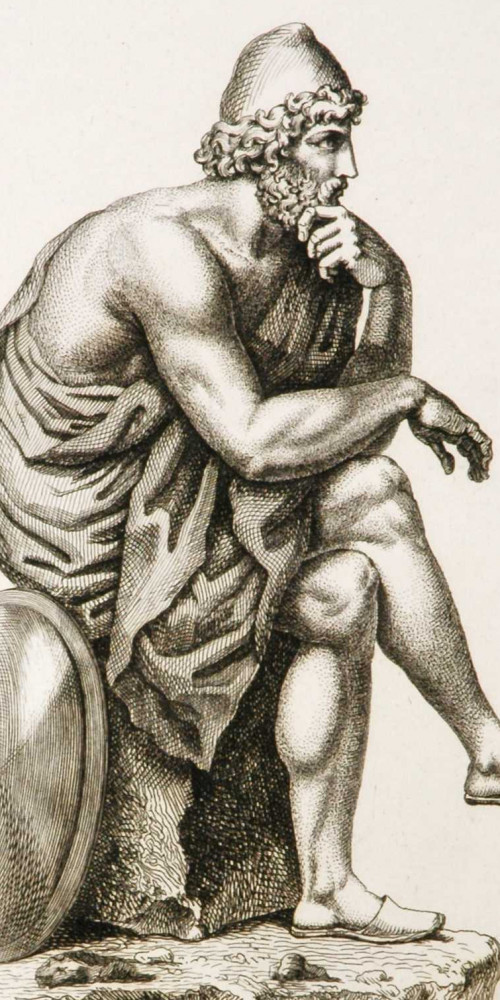

Ulysse méditant sur son rocher

Ulysse, prisonnier dans l’île de Calypso, méditant sur son rocher, pleurant un retour impossible, est un motif fondamental de l’œuvre homérique. Ulysse est le premier héros nostalgique (du grec ancien nostos, le retour), au sens étymologique : celui qui souffre loin de sa terre natale. La guerre de Troie a duré dix ans, le retour d’Ulysse durera tout autant.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le maître du récit

Ulysse n’est pas un poète : nous ne le voyons jamais prendre la lyre ; le poète, c’est Achille, qui chante, sur le rivage de la mer, la gloire des héros. Ulysse ne comprend pas le don de la poésie. Quand, au chant VIII, il loue les poèmes de Démodocos, l’aède des Phéaciens, il confond la révélation de la mémoire, que les Muses confient à l’aède, avec la présence lors des événements ou avec la tradition reçue. Il oublie que seule la révélation des Muses est dotée de signification, alors que l’expérience du poète n’a pas de poids. Quant à la tradition, au témoignage indirect, aux « paroles dites à un autre », ce sont de vaines sonorités, comme l’affirme le chant II de l’Iliade. Lorsqu’il raconte ses voyages, Ulysse ne connaît jamais l’inspiration des Muses, pas plus qu’il n’a la certitude absolue de ce qui se produit. Il ignore ce que font les dieux : il ignore s’ils agissent ou sont absents ; et, s’ils agissent, lequel d’entre eux façonne les événements.

Le monde sur lequel Ulysse règne comme un souverain tout-puissant est celui du récit, aussi compliqué, illimité que le tracé de ses voyages sur la carte du monde. Personne dans l’Odyssée, où tous trompent, font semblant et racontent, ne possède ses qualités de narrateur ; personne n’a cette mémoire si constante, cet esprit équivoque comme le destin, inextricable comme les nœuds de Circé, coloré comme l’esprit d’Hermès, multiforme comme Protée, aussi menteur que les bonimenteurs de rue. Agamemnon, puis les Sirènes, l’appellent « celui qui connaît beaucoup d’histoires ». En quelques vers mémorables, l’Iliade avait défini les lois de la poésie ; l’Odyssée glose ces vers, révélant pour la première fois dans la littérature occidentale les lois de l’art de raconter. Alors que la poésie est inspirée par les Muses, le récit jaillit de l’expérience du narrateur, qui peut réunir à son tour, dans sa propre voix, les témoignages des autres. À la cour des Phéaciens triomphe ainsi, pour la première fois en Occident, le récit autobiographique.

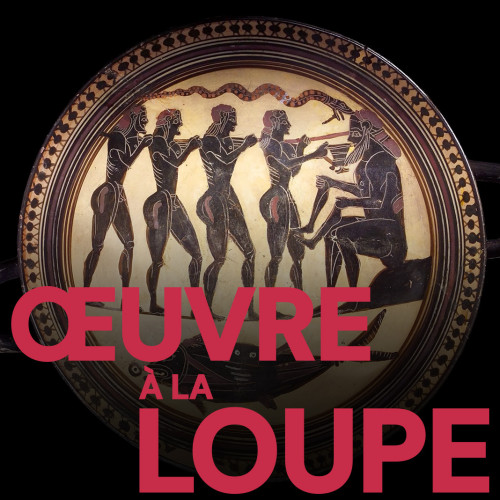

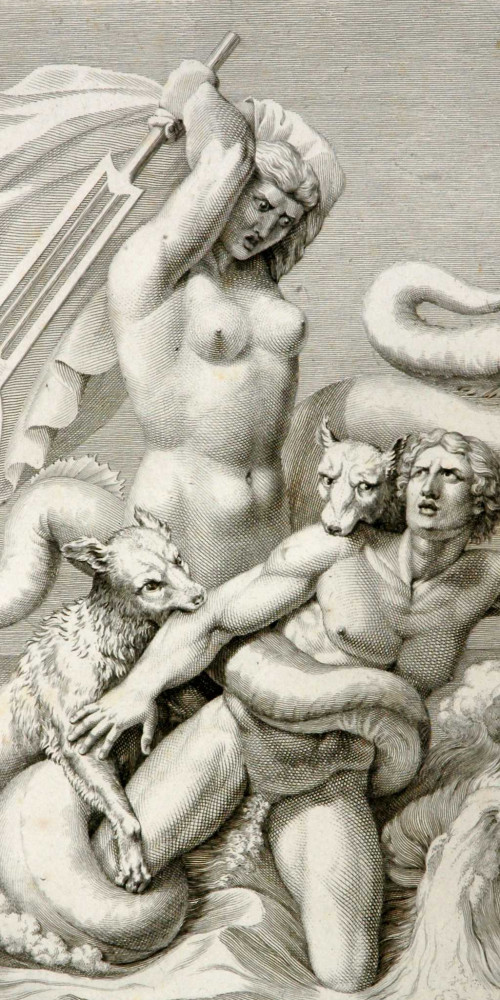

Circé transforme les compagnons d’Ulysse en pourceaux

Dans la légende grecque, Circé punit violemment l’outrecuidance des hommes qui ont osé pénétrer sur son île. Les gestes de supplique qu’ils font ici, tandis que la magicienne lève les mains pour finir de conjurer le sort, témoignent avec éloquence de l’impuissance des hommes face aux pouvoirs magiques de la sorcière. Dans ce manuscrit, l’artiste anonyme a choisi de leur laisser une apparence humaine pour changer leurs têtes qui sont celles de porcs sauvages.

Cette transformation magique influence plusieurs célèbres sorcières d’aujourd’hui, promptes à transformer leurs adversaires en cochons, de la reine maléfique de Willow (1988) à la Yubaba du Voyage de Chihiro (2001).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

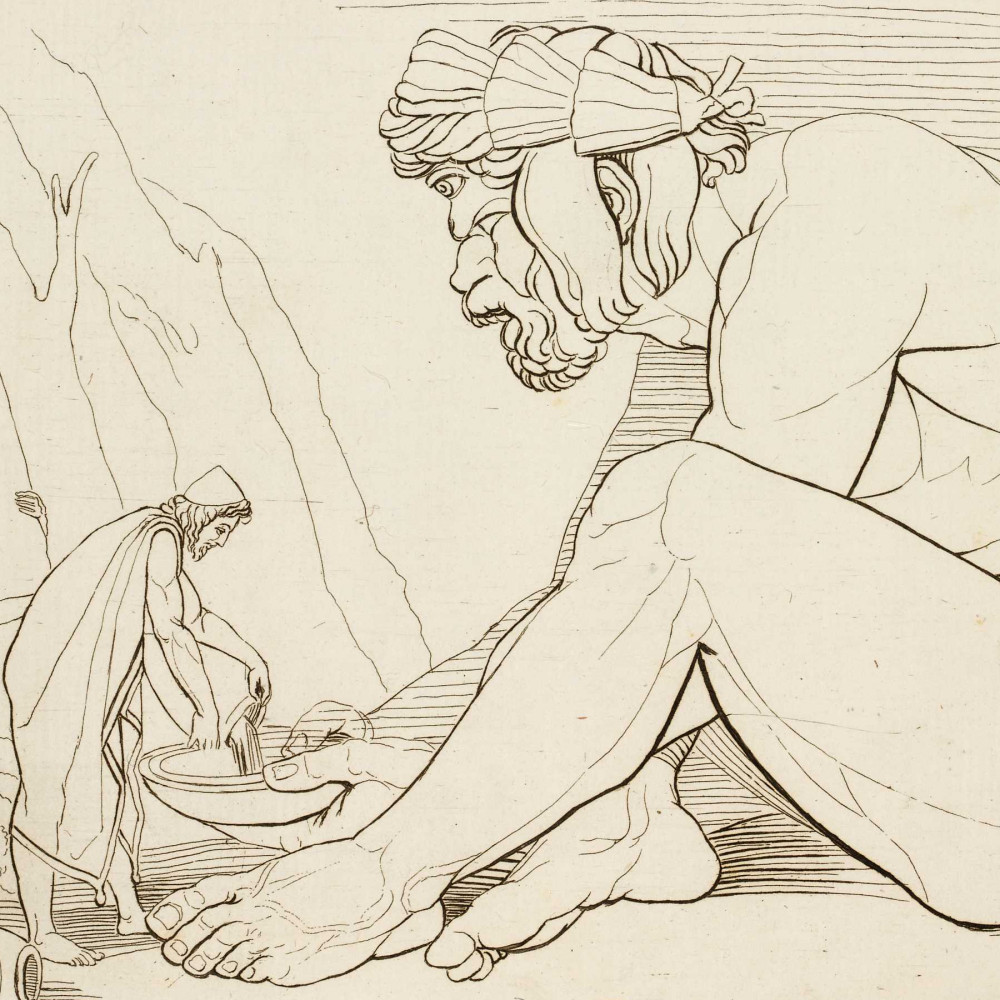

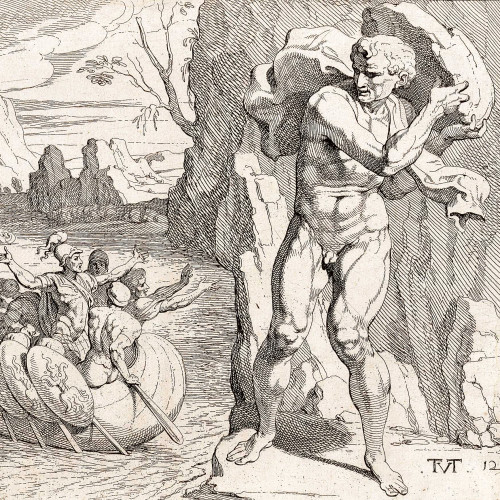

Ulysse aveuglant Polyphème

Accompagné de douze hommes, Ulysse pénètre dans la caverne de Polyphème. Mais le Cyclope se nourrit de chair humaine ! Ulysse ruse pour lui échapper. Il prétend que son navire s’est brisé, donne un faux nom, « personne », et enivre le Cyclope en lui offrant du vin. Une fois Polyphème endormi, Ulysse et ses compagnons embrasent un pieu qu’ils plantent dans son œil unique, l’aveuglant définitivement. Ils sortent ensuite cachés sous le ventre de ses brebis. Polyphème implore alors la vengeance de son père, Poséidon, qui va poursuivre Ulysse de son inlassable courroux.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Histoires vraies et histoires fausses

Hésiode affirmait que les Muses savent dire « bien des mensonges semblables à la vérité », mais « savent aussi chanter des choses vraies ». Dans l’Odyssée, la théorie du récit est, sous cet aspect, identique à celle de la poésie proclamée par Hésiode. Il y a des histoires fausses, comme celles que, revenu à Ithaque, Ulysse raconte à Eumée, aux prétendants, à Pénélope. Mais il y a aussi des récits véridiques. Les voyages, dans les chants IX à XII de l’Odyssée, se sont déroulés comme Ulysse les raconte. Qu’il soit un grand menteur n’exclut pas que, comme les Muses, il puisse narrer « des choses vraies ». Bien qu’il ne soit pas protégé par les Muses, le récit obéit à des lois semblables à celles de la poésie. Ulysse narrateur est tel un aède, dit Alcinoos, et Eumée dit la même chose à Ithaque. Il y a dans ses récits la connaissance, l’esprit, la forme ; et, surtout, l’obéissance à l’ordre fixé par le destin. Si le « second Homère », qui déteste répéter des choses connues, évite de narrer ce que l’Iliade a déjà raconté, Ulysse possède la même conscience d’artisan. Il ne répète pas ce qu’il a déjà dit une fois. Tout, dans l’Odyssée, doit être « nouveau » : aussi bien le poème de l’aède que les histoires qui y sont insérées.

Scylla dévorant un marin

Pas évident de représenter Scylla, à la taille ceinte de chiens mordeurs et aux jambes remplacées par des queues de phoque, qui terrorisait les marins dans le détroit de Syracuse.

La monstruosité n’est pas toujours innée. Parfois, elle punit un personnage, comme Scylla, châtiée par une métamorphose horrible après avoir été violée dans le temple d’Athéna. On retrouve dans bien des histoires la menace d’une semblable transformation, que les personnages soient changés en créatures affreuses ou qu’ils libèrent les victimes de malédictions.

Photo © Bibliothèque nationale de France

Photo © Bibliothèque nationale de France

Les bœufs sacrés du Soleil

Dans une nature luxuriante, les bœufs sacrés paissent tranquillement dans l’île du Soleil. C’est une épreuve pour les compagnons d’Ulysse retenus là un mois et ne devant se nourrir que de poissons. Avides de viande, ils rôtissent quelques vaches au mépris de l’interdit divin. De plus ils violent les rites du sacrifice en substituant des feuilles de chênes, symbole de vie sauvage, au blé et à l’orge de rigueur, en employant l’eau à la place du vin.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’art du mensonge

Lorsqu’il parle avec Eumée, les prétendants ou Pénélope, Ulysse, s’abandonnant au plaisir du romanesque, raconte d’énormes mensonges. Il est le premier à comprendre ce que les romanciers ont appris de lui : le mensonge exige, de la part de celui qui le cultive, la science d’un artisan plein de scrupules – ordre, cohérence, vraisemblance, analogie, construction. Mentir est un art plus ardu que celui de narrer des choses vraies. Le récit concentre : il est elliptique, dense, mystérieux ; il omet plus encore que le poème, qui souvent aime à s’étendre. Et puis, il se prête à bien des jeux. Une histoire est évoquée au cours de la narration ; dans cette première histoire, une autre vient s’insérer ; la voix de Protée se cache sous celle de Ménélas, celle de Circé sous celle d’Ulysse, selon le principe des « boîtes chinoises » qui plaisait tant aux auteurs des Mille et Une Nuits.

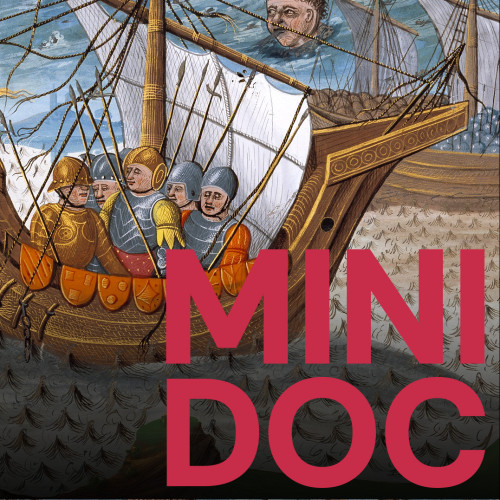

Ulysse séduit par les sirènes

Au Moyen Âge, cet épisode célèbre se prête à une métaphore chrétienne. Les fidèles naviguent dans la nef de l’Église sur la mer de l’hérésie où les sirènes les attirent. Mais comme Ulysse, les chrétiens s’attachent au Lignum Christi (la Croix, le mât) et peuvent atteindre sains et saufs le port du Salut.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Grecs surpris dans la tempête

Dans cette enluminure, la tempête qui surprend les Grecs se manifeste surtout par les vents, la mer paraissant fort peu dangereuse par elle-même. Contrairement à ce qu’assure le récit, les bateaux, tenus par leur ancre, ne semblent pas risquer le naufrage.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’enchantement du récit

Ulysse raconte en deux lieux : à la cour des Phéaciens et à Ithaque, dans la cabane d’Eumée et au palais royal. Il y avait là-bas les chiens et les éphèbes d’or et d’argent forgés par Héphaïstos, les murs de bronze et « comme une clarté de soleil et de lune » ; voici maintenant l’enclos des porcs, les étables des truies, de vrais chiens de garde, et la chair des porcs qui grésille sur le feu. C’était, là-bas, le siège des récits fantastiques dont se sont inspirés les contes les plus célèbres des Mille et Une Nuits, et Potocki, Hoffmann et Poe. C’est ici celui du récit d’aventures dont procèdent les romans hellénistiques, ou ceux d’Alexandre Dumas et de Robert-Louis Stevenson.

Quel que soit son caractère, le récit est source de joie. Il fait oublier la souffrance : selon Hélène, il apporte la paix suprême, l’oubli bienheureux du sommeil. Le récit d’Ulysse aux Phéaciens, puis à Eumée, suscite en revanche l’enchantement et la fascination (thelgein) qui éloignent le sommeil. Comme Schéhérazade, Ulysse raconte la nuit : une nuit « incommensurable », qui excède les limites fixées par les dieux ; un comble, au-delà de toutes les règles, de toutes les normes, de tous les temps. Les Phéaciens forment un parfait auditoire. Ils ne ressentent pas la douleur, ne pleurent pas : ils restent fascinés par le charme verbal d’Ulysse, immobiles, en silence ; et ils aimeraient passer la nuit, toutes les nuits peut-être, à écouter les aventures de l’étranger.

Ulysse et les femmes

Me voici parvenu à la moitié de cet essai, et je n’ai toujours pas abordé le sujet annoncé : Ulysse et les femmes. La raison en est simple. Ulysse n’est pas un séducteur : il ne charme pas les femmes ; dans ses amours, point de fascination. C’est le contraire qui se produit.

Presque au début de l’Odyssée, Athéna raconte que Calypso charme Ulysse avec « de douces et flatteuses paroles », afin qu’il oublie Ithaque : l’art de Calypso mêle érotisme et sorcellerie. Circé, elle aussi, tente de charmer Ulysse pour le changer en porc ; mais Hermès, le dieu de la fascination et de la magie, l’en empêche grâce à l’herbe môly, et mue en magie blanche la magie noire de Circé.

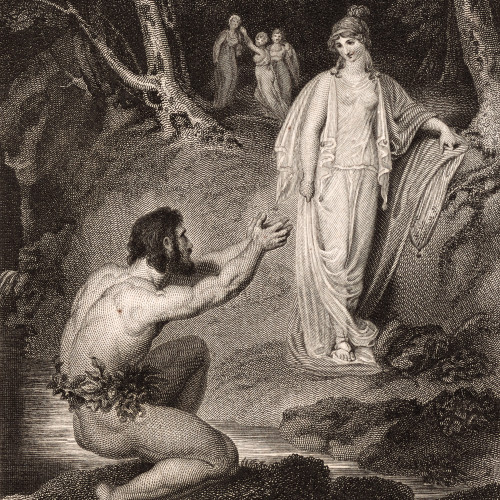

Ulysse implore Nausicaa

Ulysse se fait le suppliant de Nausicaa : « Je suis à tes genoux, ô reine ! que tu sois déesse ou mortelle ! … » (Od. VI, 149). Cette scène est très célèbre dans l’Antiquité.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

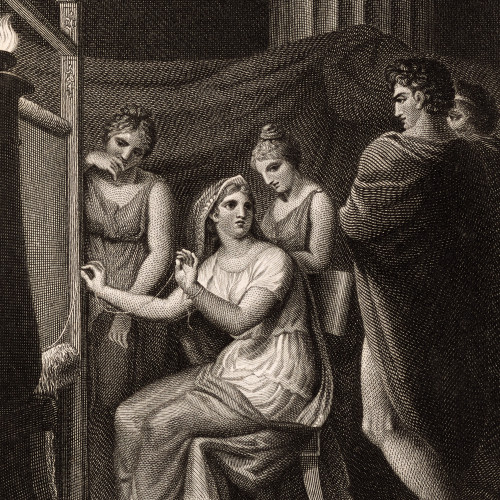

Pénélope tissant

Dénoncée par ses servantes, Pénélope est surprise à défaire sa toile.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Pénélope enveloppée dans l’ombre

Quand Ulysse revoit Pénélope, il révèle les limites de son monde. Avec ses ruses, et le drap funéraire de Laërte, son chef-d’œuvre d’artisan, Pénélope semble être le double d’Ulysse. Mais Pénélope dort dans les moments les plus graves de sa vie ; et elle rêve. Elle vit enveloppée dans l’ombre, dans la douceur, dans le mœlleux, la quiétude et l’incertitude de l’inconscient comme aucun autre personnage de l’Odyssée. Pour Ulysse, le sommeil est au contraire une expérience terrible, « semblable à la mort » : il subit les assauts des dieux, des crises profondes, le passage d’un temps, d’un espace à un autre temps et à un autre espace. Il ne rêve jamais, il est seulement un interprète des rêves. Quand il reconquiert son trône et son épouse, sa conscience, sa ruse, sa multiplicité, sa fascination narrative se révèlent incapables de comprendre les valeurs symboliques du monde de Pénélope. C’est le plus grand échec d’Ulysse.

Athéna apparaît en songe à Pénélope

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La douleur de Pénélope

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Quand Euryclée l’informe du massacre des prétendants, Pénélope descend dans le mégaron du palais. Elle franchit le seuil et demeure longuement assise en silence, face à son mari. Tantôt elle reconnaît son visage, tantôt ne le reconnaît pas, ainsi couvert de haillons et souillé de sang ; à la fin, l’émotion, la stupeur, la méfiance, l’incertitude, l’espoir, la joie, la terreur de la joie, les vingt années de séparation – tous les sentiments que Pénélope se cache à elle-même comme à ses lecteurs – l’empêchent de le regarder en face. Ulysse aussi se tait et fixe le sol. Il attend d’être reconnu par safemme ; il ne parvient pas à la regarder, à lui parler, à l’aider à dominer la tension qui la pétrifie.

Enfin, Pénélope prononce les paroles décisives :

Si vraiment

Il est Ulysse, de retour chez lui, assurément tous deux

Nous nous reconnaîtrons fort bien : car nous aussi

Nous avons des signes que nous connaissons seuls, ignorés des étrangers.

Euryclée avait proclamé que la blessure d’Ulysse à la cuisse était « un signe très clair » ; pour Pénélope, ce n’est qu’un signe commun, que n’importe quel dieu peut imiter. Elle ne se fie même pas à ses propres yeux : qui lui assure que le mendiant avec lequel elle avait parlé la veille n’est pas un double divin de son mari ? Le monde est une forêt enchevêtrée, mystérieuse et inextricable, et les yeux n’offrent aucune certitude et aucune lumière pour s’orienter.

Pénélope et l’art des symboles

Pénélope ne croit qu’à une forme de connaissance : celle des signes secrets, « ignorés des étrangers », fondés sur sa mémoire et celle d’Ulysse. Si les yeux peuvent tromper, les « signes secrets » sont « solidement enracinés dans le sol » : stables, ni changés ni changeants. Aussi donnent-ils fondement et cohérence à l’existence, si incertaine et fluctuante, et Pénélope ne se fie qu’à eux. Quand Pénélope parle de signes, Ulysse sourit : son unique sourire, dans l’Odyssée. On dirait qu’il approuve le langage de safemme ; et que, bientôt, il va parler ou nous montrer l’un de ces signes. Or un fait singulier se produit. Ulysse, si intelligent, si attentif, si subtil, ne comprend pas que sa femme lui demande de révéler un élément de leur langage secret. Il suffira, pense-t-il, qu’il se lave et revête son habit royal pour que sa femme le reconnaisse. C’est aller au devant de la désillusion la plus amère. Ulysse comprend admirablement la réalité quotidienne ; et il interprète les rêves. Mais quand il s’agit de lire les signes secrets (nous dirions : les symboles), Pénélope est beaucoup plus subtile que son mari. Peut-être est-ce là un art proprement féminin.

Quand Ulysse revient, frotté d’huile et vêtu comme un souverain, Pénélope continue à se taire : elle ne le reconnaît pas (ne veut pas le reconnaître). Ulysse lui dit : « femme incompréhensible » : il ne comprend pas pourquoi, maintenant, Pénélope ne l’embrasse pas. Il ne comprend pas que sa femme désire un signe. Pénélope répond par les mêmes mots : « homme incompréhensible ». Dans ce mendiant transformé par la grâce divine, elle reconnaît son mari et, pour la première fois, le tutoie. Mais le témoignage des yeux ne lui suffit pas : les yeux peuvent tromper, l’étranger peut être un dieu. Elle veut un signe : son signe. Et comme Ulysse ne lui apporte pas de preuve, elle s’adresse à Euryclée et lui dit de dresser au-dehors le solide lit conjugal.

Pénélope affligée

Pénélope est assise sur un siège, sa corbeille à ouvrage près d’elle, mais inactive et rêveuse ; deux servantes conversent debout devant elle ; la plaque est lacunaire mais, sur le fragment manquant, à droite, une troisième servante venait lui annoncer le retour d’Ulysse.

Plusieurs exemplaires similaires de ces plaques, produites en série pour le décor des maisons de l’époque d’Auguste, sont connus (cf. Touchefeu-Meynier, p. 253-254, nos 465 à 476).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La reconnaissance d’Ulysse par Euryclée

Cette plaque suit fidèlement le texte de l’Odyssée : Ulysse, au centre, muni du grand bâton du voyageur, est assis sur un tabouret au pied duquel dort le chien Argos. D’une main, il ferme la bouche de sa vieille nourrice, Euryclée, qui, agenouillée à ses pieds pour lui laver les pieds, vient de le reconnaître à une cicatrice sur sa jambe et, tout en la maintenant, il se retourne vers le bouvier Eumée, vêtu d’une peau de bête, qui s’approche par-derrière pour lui donner à boire.

Plusieurs exemplaires similaires de ces plaques, produites en série pour le décor des maisons de l’époque d’Auguste, sont connus (cf. Touchefeu-Meynier, p. 253-254, nos 465 à 476).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Ulysse est bouleversé. Ce lit compact, solidement planté dans le sol, avec ses racines qui plongent dans la terre, immobile, inamovible, soustrait à tout changement, est le centre de sa vie, et du poème. Ce lit renferme tous les aspects de son existence : son rapport religieux avecAthéna ; la constance de son caractère ; son mariage avec Pénélope, la fécondité de sa femme, la maison agrandie autour de lui, son pouvoir royal. En lui se fondent nature et culture : les racines encore vivantes et le talent de ses mains d’artisan. Il est le grand signe secret dont lui seul, Pénélope et une servante ont connaissance. Si Ogygie était « l’ombilic » du monde mythique, le lit d’olivier est l’ombilic de la réalité, qu’Ulysse avait préférée au mythe. Vingt ans durant, il avait désiré son lit d’olivier ; il avait souffert pour lui ; et maintenant, de retour chez lui, les prétendants tués, il lui faut découvrir que le centre n’est plus, que quelqu’un a coupé l’olivier à la base, pour l’emporter ailleurs. Il souffre, il proteste, et enfin décrit son lit aux incrustations précieuses. Les genoux et le cœur de Pénélope se dérobent, comme dans l’amour, le sommeil et la mort. Elle pleure, jette ses bras autour du cou d’Ulysse, l’embrasse et lui dit : « Ulysse, ne sois pas courroucé contre moi… Ne sois pas, maintenant, courroucé, si je ne t’ai pas dit, en te voyant, combien je t’aime. »

Désormais, tout est consommé. Athéna prolonge la nuit, si bien que la rencontre finale se produit hors du temps. Hors du temps, tous deux regardent en arrière dans le temps, et ce qui avait été souffrance et douleur devient, pour tous deux, la joie du récit partagé.

Le lendemain, Ulysse se rend sur la colline où habite son père, devenu pareil à la cendre du foyer. À la fin, Ulysse parvient à se faire reconnaître de Laërte en lui rappelant les poiriers, les pommiers, les figuiers, la vigne que son père lui avait donnés dans son enfance. C’est le signe secret qui rapproche le père et le fils, comme le lit d’olivier avait réuni Ulysse et Pénélope. À la fin de l’Odyssée, « l’homme multiforme et aux couleurs multiples » révèle qu’il est seulement l’élève de Pénélope, la reine des symboles.

Provenance

Cet article provient du site Homère, sur les traces d’Ulysse (2006).

Lien permanent

ark:/12148/mmk26gdgvmbhj