Les règles calligraphiques

© Bibliothèque nationale de France

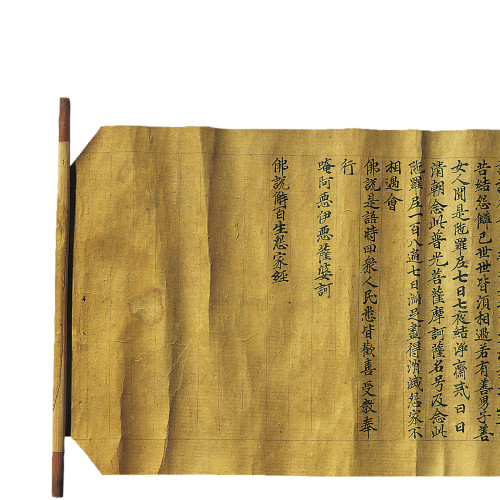

Sûtra de la dharani qui libère de tous les ennemis

Rouleau manuscrit ouvert :

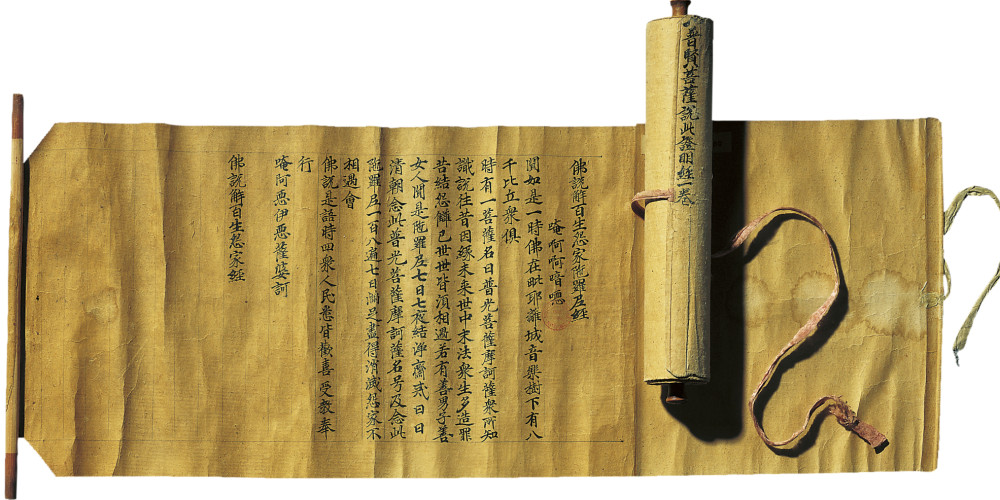

Le texte apocryphe du Sutra de la dharani qui libère de tous les ennemis, copié en Chine, ne compte que quelques dizaines de caractères, et une seule feuille de papier suffit à sa copie. Le papier épais, vraisemblablement de fabrication locale, montre une pâte peu homogène et de larges vergeures. Il a été teint en jaune, puis réglé, avant de recevoir le texte calligraphié en écriture régulière (kaishu) selon les standards de dix-sept à dix-huit caractères par colonne. Coupée en biseau, l’extrémité de la feuille de papier est collée au bâton d’enroulage, d’un bois léger, teint en brun. En tête du texte est montée par simple collage une feuille de couverture d’un papier similaire, mais plus épais, dont le bord extérieur, replié, est renforcé d’une mince lamelle de bambou ; c’est sur celle-ci que l’on peut fixer le ruban de soie qui maintiendra le rouleau fermé. Le titre de l’ouvrage est calligraphié en gros caractères le long du bord de la feuille de couverture.

Rouleau manuscrit fermé :

Le bâton d’enroulage, de bois simple ou précieux, finement incrusté, comme ici, d’un motif de fleur de lotus épanouie ou laqué de noir, constitue, avec la feuille de couverture, la « reliure » du rouleau, dont tous les éléments sont assemblés par simple collage. Relativement court, le texte - un apocryphe bouddhique de la tradition du Grand Véhicule - tient sur un seul rouleau composé de vingt feuilles de papier. Dans le cas de textes plus longs, dont la copie courait sur plusieurs rouleaux, ceux-ci étaient regroupés dans des enveloppes d’étoffe, chanvre grossier ou brocart de soie.

© Bibliothèque nationale de France

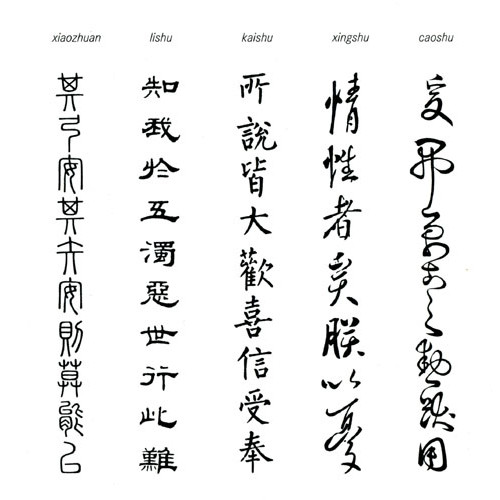

La calligraphie, shufa, signifie « règles ou méthode pour écrire », et non « belle écriture ». On peut manier le pinceau avec plus ou moins de dextérité mais on doit obligatoirement adopter un style qui requiert un apprentissage particulier. Si les combinaisons graphiques sont essentiellement restées stables, grâce notamment à d’importants efforts pour réguler les variantes, les modifications stylistiques ont été nombreuses.

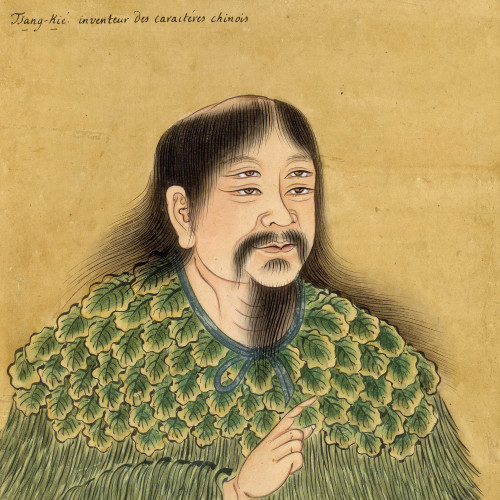

Calligraphie chinoise

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le respect de règles

L’élément fondamental de la calligraphie est le respect des règles de structure et de balancement des traits. La mise en page implique, en outre, une maîtrise de l’espacement des caractères, ceux-ci devant se succéder harmonieusement et les colonnes s’équilibrer. La calligraphie joue avec les pressions ou les relâchements du pinceau pour densifier ou alléger les traits. Elle métamorphose l’aspect d’un texte en lui apportant un dynamisme qui insuffle une vie et procure une respiration par le jeu de symétrie et d’asymétrie, entre les espaces blancs et les espaces encrés.

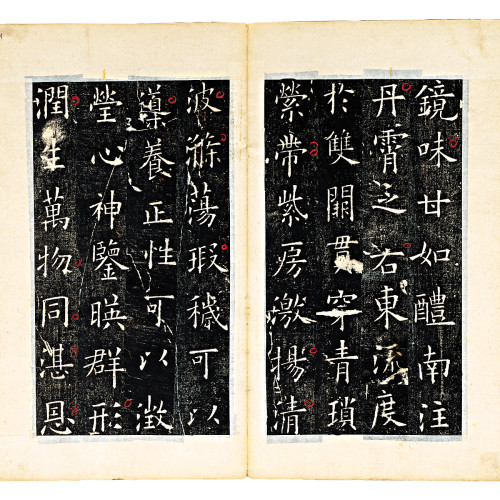

Inscription de la Source douce du palais Jiucheng

Majestueuse et austère, d’un équilibre parfait est la calligraphie « régulière » tracée par Ouyang Xun (557-641) d’après un texte poétique louant le site - et la « Source aux eaux douces comme le vin nouveau » - du palais d’été de l’empereur Tang Taizong (627-649). Un an avant sa mort, l’empereur rédigea et calligraphia lui-même un texte en hommage aux « Sources chaudes » qu’il prenait près de Chang’an, sa capitale. Un estampage levé au 7e siècle nous a gardé copie de sa cursive élégante et vigoureuse.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

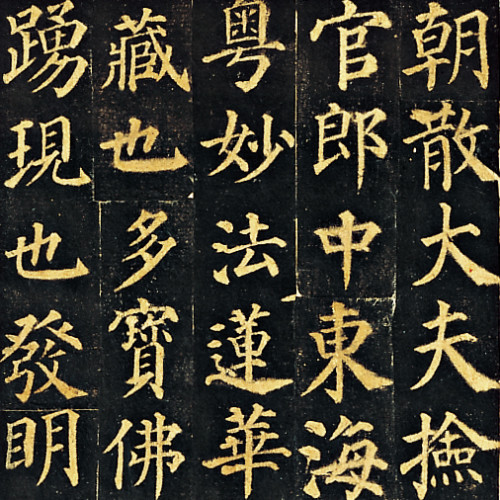

Inscription du stupa du Bouddha Prabhutaratna du temple du Qianfusi

Une puissante majesté, une force inébranlable s’expriment dans cette calligraphie de Yan Zhenqing (709-785) destinée à être gravée sur une stèle érigée en 752 dans un temple bouddhique de Chang’an. L’estampage du monument a été découpé en bandes pour être monté en album. On connaît aussi de Yan Zhenqing des calligraphies cursives mais son style régulier, à l’image de son caractère courageux et sans compromis, est considéré comme un des sommets de l’art calligraphique d’époque Tang.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Un manuel calligraphique résume ainsi : « l’espace vide qui règne entre les lignes comporte des règles, l’espacement ne doit pas devenir éloignement, le resserrement ne doit pas être promiscuité, comme dans le tissage de la soie, le dessin et le fond doivent parvenir à s’accorder parfaitement ».

L’espace réservé à chaque caractère est un carré et celui d’une page de texte est une grille, virtuelle ou matérialisée, dès les plus hautes époques. Le style cursif, qui demande des années d’apprentissage, autorise à s’affranchir de la grille, la taille des caractères n’y est plus uniforme, ce qui accentue le mouvement rythmique de l’ensemble.

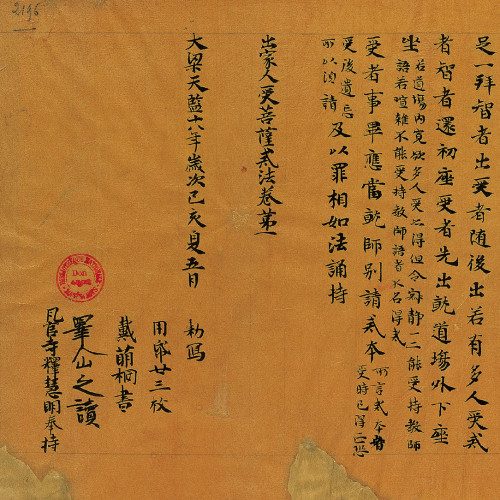

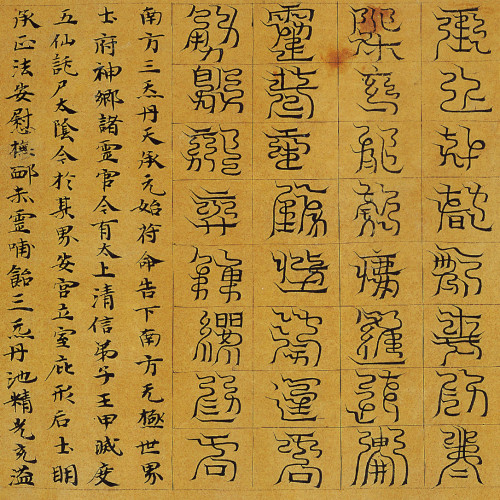

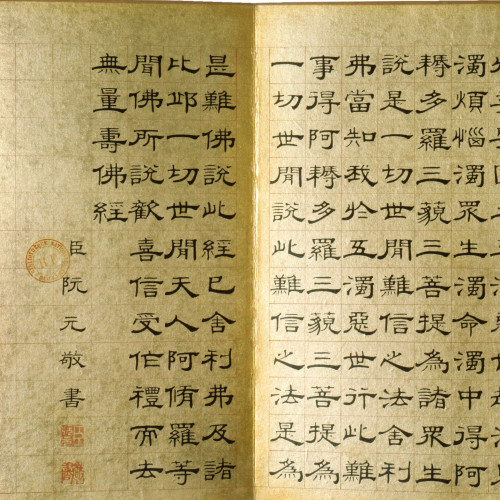

Sutra du Bouddha Amitabha

Ruan Yuan (1764-1849) fut certainement l'un des plus célèbres savants de son époque. Cette copie, qu'il signe seulement de son nom et de sceaux très simples, précédés du terme légèrement décalé de l'alignement de « serviteur », comme il se doit lorsqu'on s'adresse à l'empereur, est sans doute une calligraphie votive réalisée dans l'intention de faire accumuler des mérites sur la personne impériale. Plus qu'un cadeau à simple valeur esthétique, ou l'expression polie de souhaits à l'occasion d'un anniversaire impérial, cette œuvre, un texte fondamental de l'école Tiantai (de la Terre pure), de mille huit-cent quarante-huit caractères, représente un acte de piété religieuse, la transcription de textes bouddhiques ayant conservé, comme aux plus hautes époques, tout son caractère sacré. Il n'était pas rare que des fonctionnaires même dans la très haute administration fassent présent d'un exemplaire de ce même sûtra à l'empereur. On peut supposer que cet objet votif fut destiné à Qianlong, qui régna de 1736 à 1795.

Ruan Yuan a ici choisi le lishu, style assez masculin qui satisfait sans doute ses goûts d'épigraphiste. Le manuscrit sur papier doré a été soigneusement préparé et quadrillé par de fines lignes à l'encre rouge. Cette grille rend encore plus apparentes les spécificités de cette écriture ancienne : les caractères sont plus larges que hauts, et généralement l'un des traits horizontaux, modulé et épaissi, se termine par un large aplat. L'attaque et la terminaison sont en effet des zones très marquées dans ce style et sa caractéristique anguleuse, qui rappelle la raideur des poils du pinceau des premiers siècles de notre ère, est habilement reproduite ici avec le pinceau souple.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La diversité des traditions calligraphiques

L’acte calligraphique s’inscrit simultanément dans trois traditions : l’une issue de l’art du copiste de sûtras bouddhiques, une autre de la culture aristocratique des cours de la Chine du Sud, la troisième du taoïsme mystique.

La religion bouddhique, introduite en Chine dans la seconde moitié du 1er siècle, développe par la suite un corpus de plus en plus vaste de textes sacrés traduits du sanscrit en chinois, largement diffusés par des moines copistes ou par des fidèles.

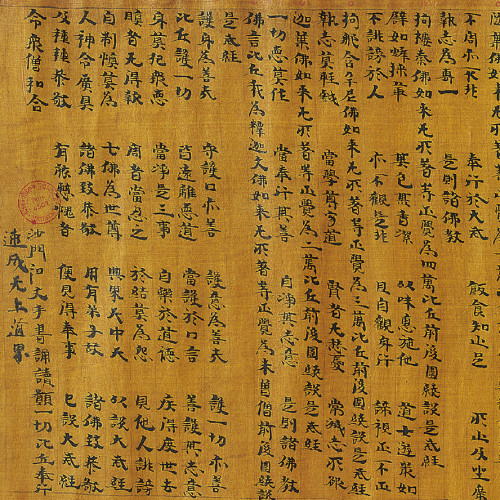

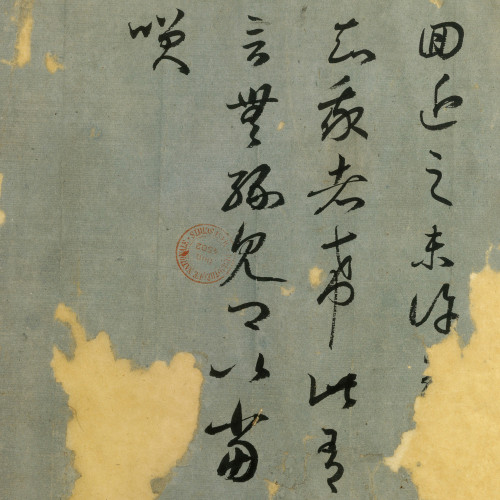

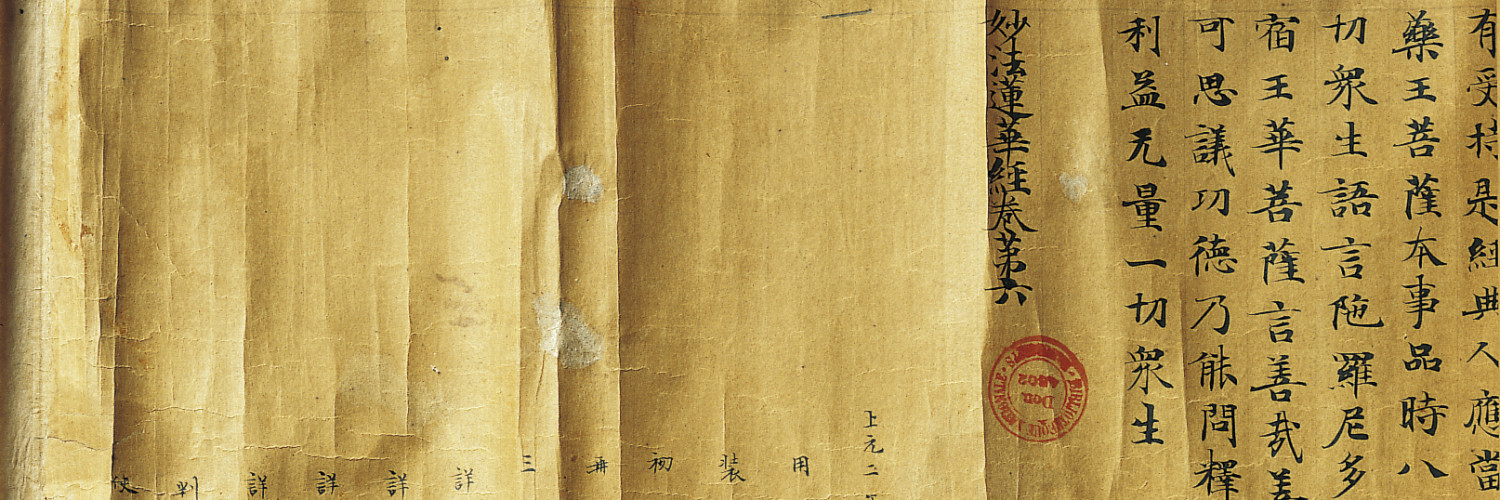

Sutra du Lotus de la Bonne Loi

Mutilé en son début, ce manuscrit ne compte plus que dix feuilles de papier sur les vingt que le monteur Xie Shanji avait soigneusement assemblées en rouleau, teintes et traitées à la cire avant que Yuan Yuanzhe, scribe de la chancellerie impériale, n’exécute sa copie, terminée le quinzième jour du dixième mois de l’année 675.

Près de cinquante rouleaux copiés entre 671 et 677 à Chang’an, l’actuelle Xi’an, alors siège de la cour des Tang, participant de la même commande impériale, ont été retrouvés dans la grotte murée de Dunhuang en Asie centrale.

Le papier employé pour cette édition impériale est certainement le plus beau qui soit produit alors dans l’empire : un papier de chanvre très élaboré, à fines vergeures régulières et à double ligne de chaînette, teint et traité à la cire.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les sûtras sont généralement écrits dans un style formel qui privilégie la lisibilité, par respect du texte sacré. Beaucoup de ces copies sont de qualité et manifestent le soin particulier tant des scribes impériaux que des milliers de mains anonymes qui transcrivirent patiemment les sûtras. À cet égard, tous les exemplaires du Sûtra du lotus sont emblématiques. La raison en est religieuse puisque l’acte de copie n’est jamais anodin. Il implique l’observation de règles strictes ainsi qu’une période préparatoire de purification. Le copiste en sûtras n’est pas seulement l’agent de diffusion d’un texte, il est aussi le porteur d’une foi religieuse.

Toute l’énergie du copiste se concentre dans la beauté et la régularité calligraphique : l’espacement est régulier et le nombre de signes constant par colonne. Le caractère, dont la composition équivaut à celle d’une image sainte dans la conception bouddhique, se suffit à lui-même.

Une autre tradition calligraphique est issue du taoïsme mystique. Transmise entre initiés, cette écriture secrète resta un monopole aux mains des adeptes tout en influençant le développement de l’écriture chinoise. Certains artistes, au premier rang desquels Wang Xizhi, furent d’obédience taoïste.

Wang Xizhi, lié à la famille royale, apparaît comme le porte-drapeau des traditions aristocratiques du Sud. Cette tradition des lettrés du Sud a ouvert la voie à la calligraphie comme médium de l'expression personnelle.

Lien permanent

ark:/12148/mmzt403fs8r76