Écrire la Bible chrétienne

Rédigée en grec, puis en latin, la Bible chrétienne a connu des évolutions formelles au fil du temps. Les différentes écritures manuscrites utilisées en Occident ont souvent été accompagnées de riches enluminures, mais aussi de gloses marginales, qui bouleversent la mise en page jusqu'à l'arrivée de l'imprimerie.

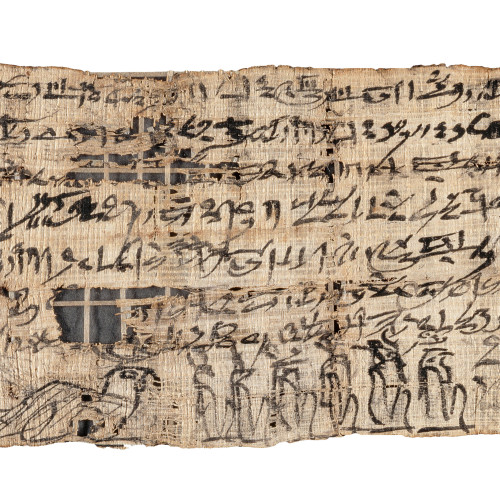

L'alphabet grec, écriture originelle

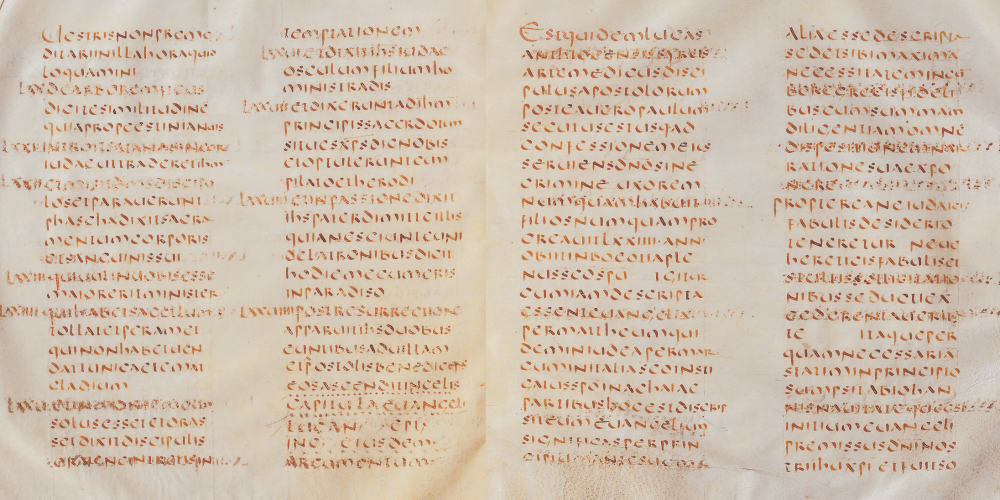

Le grec joue un rôle fondamental dans l’histoire de la transmission des textes bibliques. Le premier christianisme est oriental, sa langue de diffusion est le grec : c’est cette transmission qui est restée vivante au sein de l’Empire byzantin et des églises orthodoxes et orientales.

La mise en page de ce manuscrit est particulièrement subtile : les colonnes étroites du texte rappellent les grands manuscrits bibliques antiques et, par-delà, la forme primitive du livre sacré, le rouleau. Les colonnes externes de la page sont réservées aux scholies patristiques et médiévales qui revêtent la forme d'objets géométriques ou liturgiques, reprenant la tradition antique des poésies figurées.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

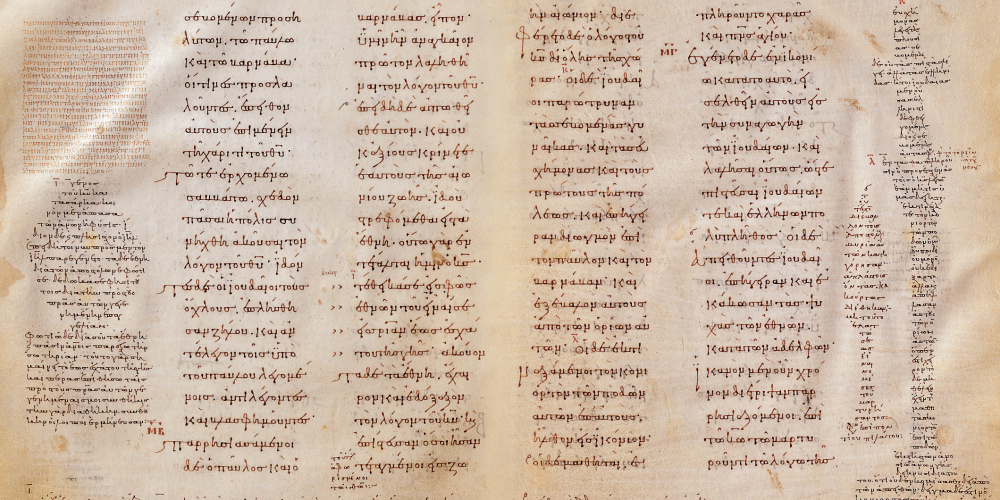

L'onciale, écriture latine universelle

L’adoption du latin, plutôt que du grec, comme langue de diffusion de la bible chrétienne correspond à un déplacement du christianisme vers l’ouest. Rome, ancienne capitale de l’Empire romain, devient le centre de la chrétienté. Le martyre de saint Pierre et de saint Paul vers 67 en avait fait la ville des apôtres et son prestige n’avait cessé de grandir aux yeux de la communauté chrétienne.

La première version latine de la Bible est d'origine africaine, elle n'est connue que par des fragments ou par des commentaires d'auteurs. Mais c'est en Italie du Nord qu'est élaborée au 4e siècle la première recension européenne dite Vetus latina ; la composition et l'ordre des textes varie d'un exemplaire à l'autre. Celui-ci présente les évangiles dans un ordre inhabituel, Matthieu, Jérôme, Luc et Marc, et dans une écriture onciale tracée sur deux colonnes où les initiales forment saillie par rapport au texte des versets.

© Bibliothèque nationale de France

La Vulgate, texte latin de référence

À la demande du pape Damase Ier (366-384) désireux de faire de Rome la capitale chrétienne de l’Europe, saint Jérôme (342-420) entreprend de réviser le texte de la Bible dont différentes versions circulent souvent truffées d’erreurs. Il s’installe en 386 à Bethléem et travaille pendant 30 ans à une traduction complète en s’appuyant sur les Hexaples d’Origène (vers 185-254) et sur des manuscrits hébreux. Sa version va peu à peu supplanter les différentes traductions existantes et faire l’objet d’une sacralisation qui aboutit au Concile de Trente (1545-1563), à sa canonisation.

Nimbé d'un halo d'or, saint Jérôme fait voile blanche vers Bethléem, travaille à la Bible qu'il prend le temps d'expliquer à ses disciples qui commencent à la copier puis, à l'instar d'un nouveau Moïse, la distribue aux moines qui se dépêchent de retourner dans leur monastère, le précieux volume à la main. En quelques images cette enluminure carolingienne résume l'épopée de la traduction biblique.

Bibliothèque nationale de France

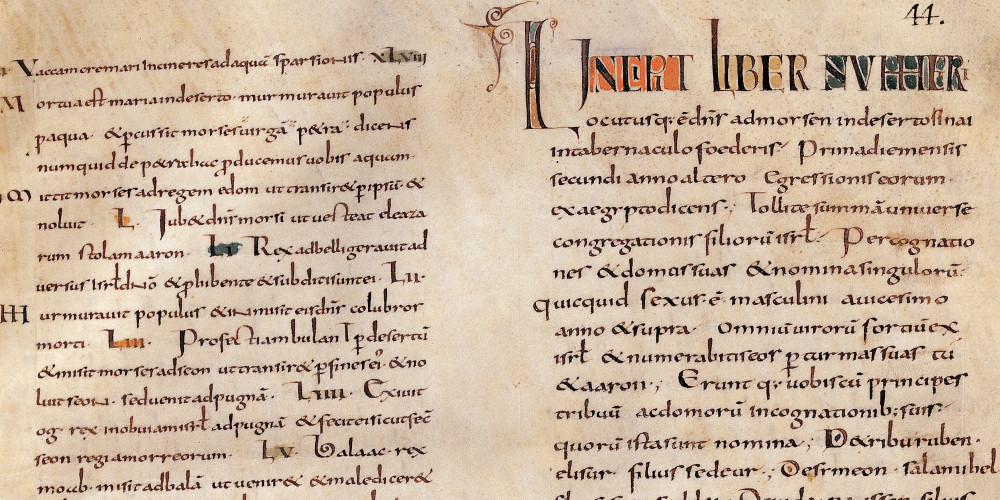

La minuscule caroline

L’époque carolingienne est marquée par de nombreux essais d’amélioration du texte biblique, encouragés par Charlemagne qui y voit un moyen de favoriser l’étude du latin et de réaliser son désir de refondation du Saint Empire romain. Son ministre Alcuin prenant pour base la Vulgate de saint Jérôme corrige orthographe, ponctuation et grammaire pour en normaliser la forme. L’écriture elle-même évolue vers une plus grande clarté, elle devient d’une lisibilité parfaite, les grosses lettres arrondies de l’onciale laissent peu à peu la place au sein de la minuscule caroline, à des lettres de petit module permettant ainsi l’économie de parchemin.

La belle lisibilité de la minuscule caroline n'est ici tempérée que par l'usage important d'abréviations.

© Bibliothèque nationale de France

Capitales, onciales et minuscules caroline

La mise en page du texte biblique se précise au moment de la « renaissance carolingienne ». Les scribes jouent de l’alternance entre capitales romaines, onciales et minuscules latines. Les lettres ornées qui y déploient leurs arabesques indiquent en même temps le commencement du texte. Les lettres sont clairement détachées mais les mots du scribe carolingien ne sont pas séparés : seule une lecture à voix haute permet de comprendre le texte.

L'utilisation des couleurs vives pour les lettres ornées qui ouvrent le texte continu donne à la page biblique un éclat de lumière qui irradie la surface du parchemin.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Capitales, onciales et minuscules caroline

La mise en page du texte biblique se précise au moment de la « renaissance carolingienne ». Les scribes jouent de l’alternance entre capitales romaines, onciales et minuscules latines. Les lettres ornées qui y déploient leurs arabesques indiquent en même temps le commencement du texte. Les lettres sont clairement détachées mais les mots du scribe carolingien ne sont pas séparés : seule une lecture à voix haute permet de comprendre le texte.

L'utilisation des couleurs vives pour les lettres ornées qui ouvrent le texte continu donne à la page biblique un éclat de lumière qui irradie la surface du parchemin.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Minuscule gothique

Au 13e siècle des changements apparaissent qui vont bouleverser la page du texte biblique. Le tracé des lettres se modifie, une brisure s’y introduit qui évoque l’arc brisé du gothique : l’écriture « gothique » (ou plutôt la multiplicité des écritures gothiques) succède à la minuscule caroline tandis que la plume à bec symétrique est remplacée par la plume à bec biseauté à gauche, conférant aux lettres une impression d’angulosité.

Les lettres à partir du 11e siècle se resserrent et les mots se distinguent. Peu à peu la lecture oculaire va remplacer la lecture oralisée.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

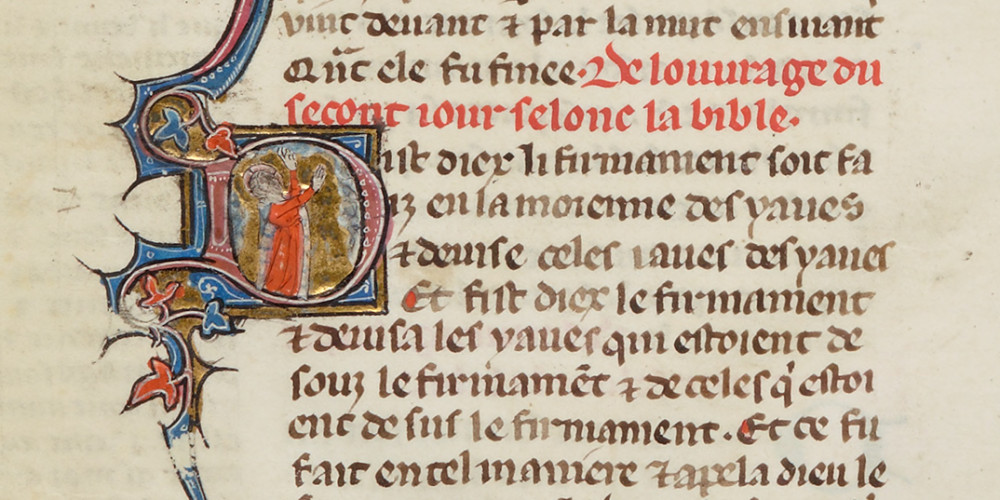

Premiers textes chrétiens en français

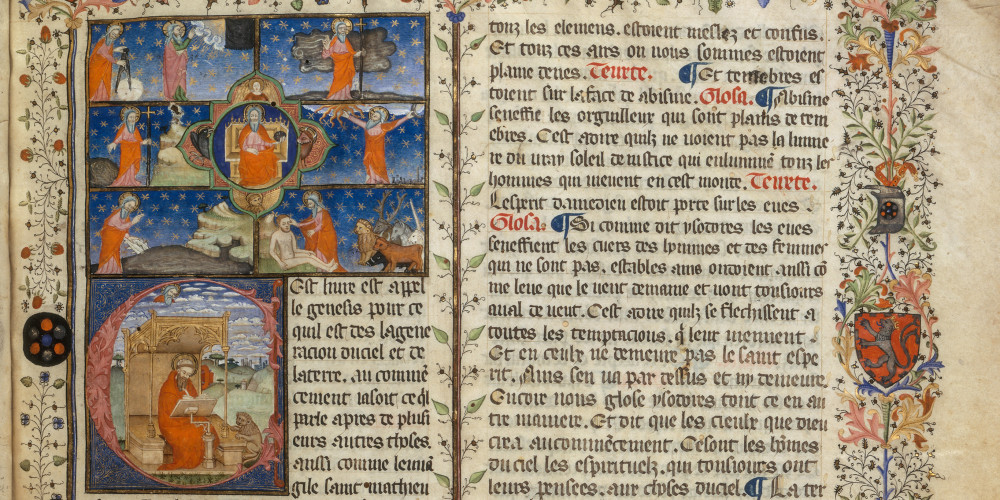

Le 13e siècle consacre aussi le développement des langues vernaculaires. Le texte biblique n’échappe pas à ce mouvement : en France, sous l’impulsion de saint Louis a lieu au sein de l’université, une première entreprise associant différents traducteurs dans la rédaction d’un texte qui entremêle encore au récit biblique gloses et paraphrases.

Ce manuscrit richement enluminé du 15e siècle qui reprend une version française élaborée au 13e siècle n'est pas à proprement parler une traduction de la Bible latine en langue vulgaire mais plutôt une Histoire sainte. Elle s'ouvre ici sur une illustration de la création du monde en six jours.

Bibliothèque nationale de France

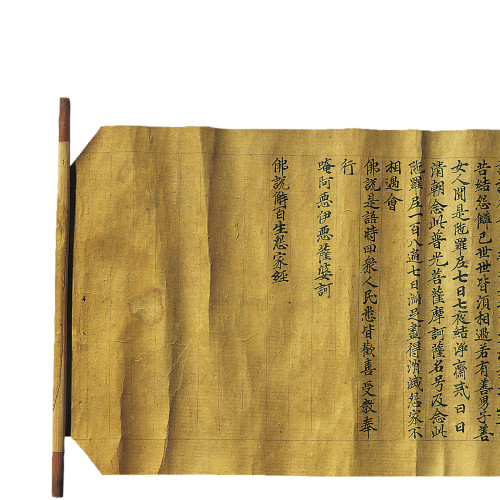

La glose en écriture cursive

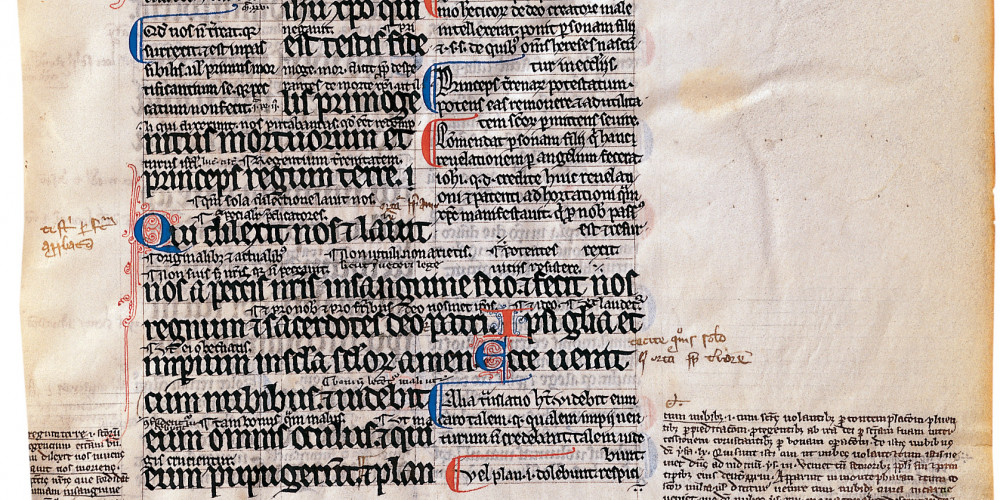

C’est aussi à partir du 13e siècle que naît l’écriture cursive qui, emportant le texte dans un mouvement rapide, va peu à peu lier les lettres entre elles : la conjoncture ne se prêtait plus à la lenteur car la nécessité de diffuser les livres en grand nombre en raison du développement des universités, créait une véritable urgence.

Les grandes marges laissées vierges dans la mise en page initiale sont occupées par une glose savante rédigée dans une écriture cursive minuscule. La lecture est guidée par des petits signes renvoyant au mot ou au passage biblique commentés.

© Bibliothèque nationale de France

Premiers caractères d'imprimerie

À l’intérieur du style gothique qui se répand à travers toute l’Europe, vont fleurir d’innombrables variantes. Les scribes professionnels qui s’organisent en corps constitué, celui des maîtres d’écriture, affichent sur leurs catalogues « publicitaires » de nombreux modèles : la fracta, le rotunda/, la brevitura, la bastarda. C’est dans la rotunda que Gutenberg s’inspirant de la présentation des missels manuscrits va imprimer en 1455 sa célèbre bible à 42 lignes.

Le texte est ici celui de la Vulgate de saint Jérôme. Le caractère ressemble à celui des livres liturgiques, très pratique pour la lecture publique, puisque lisible à un mètre de distance.

Les débuts de phrase sont signalées par des lettres remplies de couleur rouge, mais le texte reste très compact et semé de très nombreuses abréviations : la mise en page est ici guidée par un souci d'épargner le parchemin qui coûtait fort cher.

Bibliothèque nationale de France

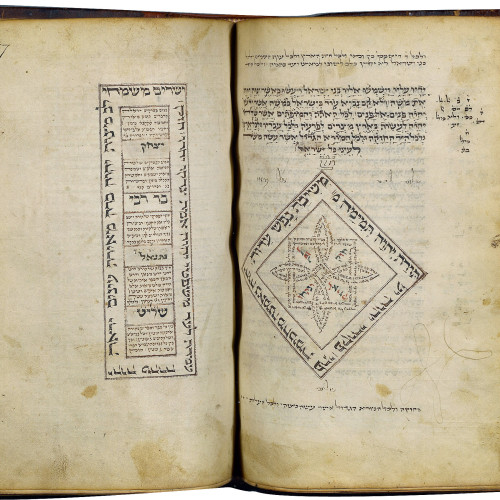

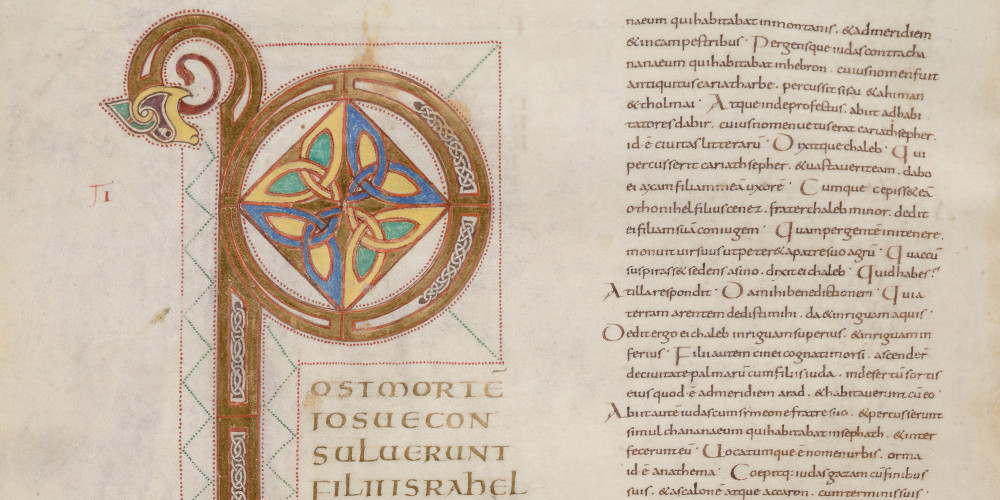

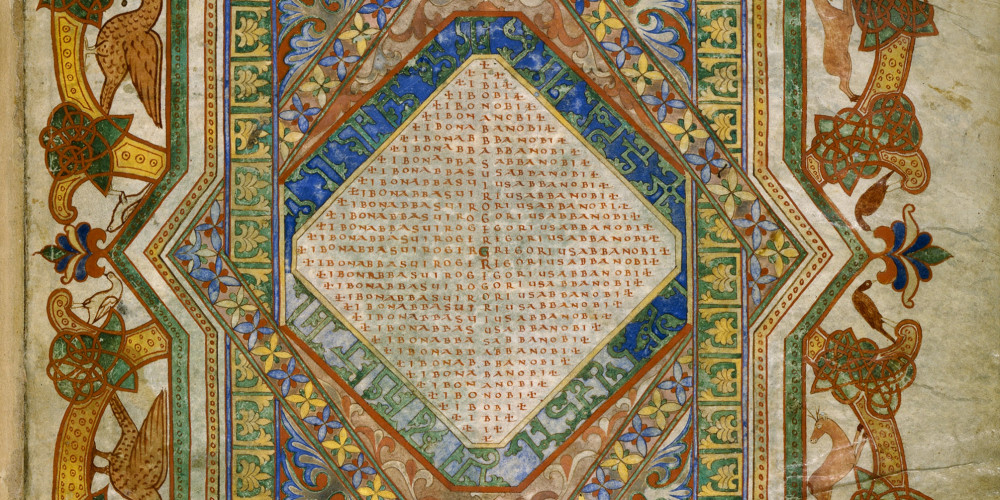

Ornementation des pages

À toutes les époques du Moyen Âge, il arrive que la transmission du texte sacré s’accompagne de somptueuses ornementations, de décors monumentaux jouant à entremêler la lettre et l’image, les architectures géométriques et les arabesques folles.

L'écriture transmet le texte dans tous ses états, richement ornée, luxueusement calligraphiée dans de somptueuses mises en pages de dédicaces.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Sacralité de la lettre

À toutes les époques du Moyen Âge, il arrive que la transmission du texte sacré s’accompagne de somptueuses ornementations, de décors monumentaux jouant à entremêler la lettre et l’image, les architectures géométriques et les arabesques folles.

La lettre se détache du texte parée de tous ses atours : ici, l'Alpha, emblème du Christ, présent à la création depuis le commencement du monde.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France