-

Vidéo

VidéoLa page, le texte et l'image

-

Album

AlbumHistoire de la page

-

Article

ArticleLa page avant le codex

-

Article

ArticleLa page du manuscrit médiéval

-

Article

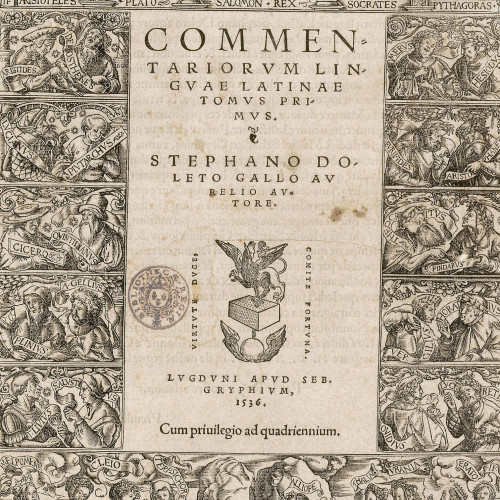

ArticleLa page de l'imprimé à l'époque moderne

-

Article

ArticleLa page de presse

-

Article

ArticleÀ chaque public sa page : l'exemple des Quatre Fils Aymon

-

Album

AlbumLes espaces de la page

-

Article

ArticleLa page de titre, porte d'entrée du livre

-

Article

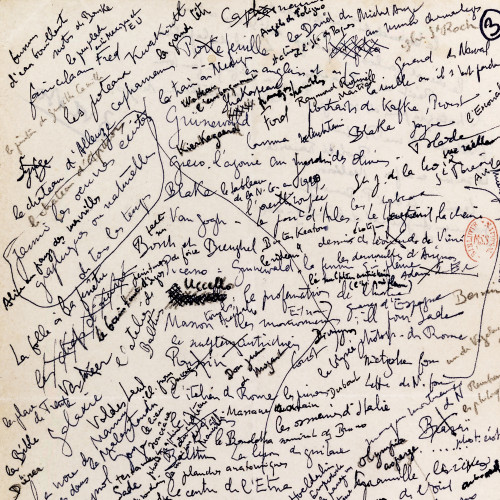

ArticleLa page, espace laboratoire de l'écrivain ?

-

Vidéo

VidéoBrouillons d'écrivains

À chaque public sa page : l'exemple des Quatre Fils Aymon

© Bibliothèque nationale de France

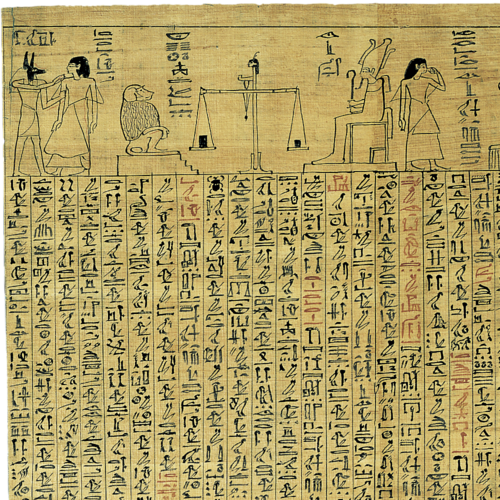

Renaut de Montauban ou les Quatre Fils Aymon

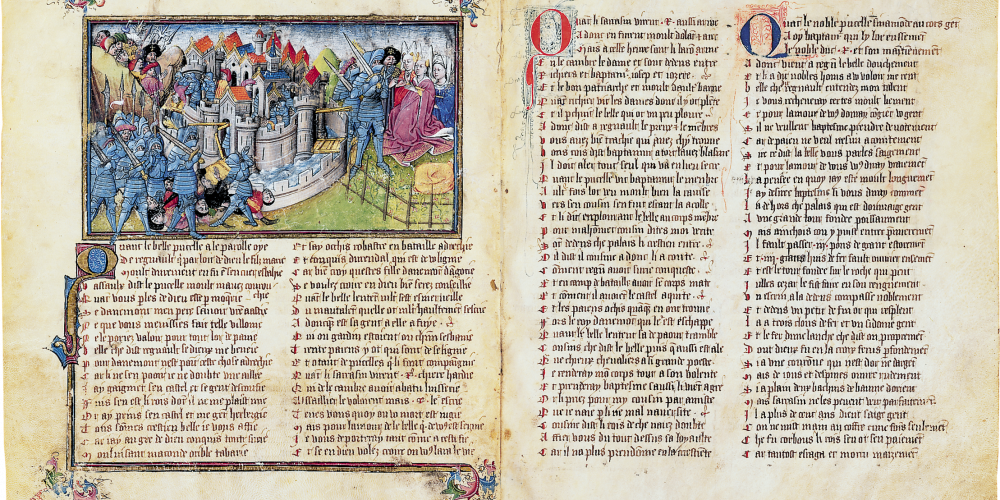

Chanson de geste reliée au cycle de Doon de Mayence, « l’histoire des quatre fils Aymon » relate les multiples aventures de Renaud de Montauban et de ses trois frères, expiant le meurtre du neveu de Charlemagne. Emplie de merveilleux et d’épisodes pieux, elle constitue un conte populaire attrayant ; sa lecture s’effectue d’abord dans un milieu lettré aristocratique. Ce manuscrit du 15e siècle richement enluminé est un produit de luxe destiné à une élite. Son décor et sa mise en texte soignés témoignent de la qualité reconnue à ses lecteurs.

© Bibliothèque nationale de France

À travers les différentes transformations subies par les produits que constituent les éditions imprimées, surgit l'histoire des tentatives de séduction du public et de leurs mises en œuvre diverses. Les formes de la page varient dans le temps en fonction des techniques d'impression, des publics visés, et reflètent l'histoire sociale et celle des mentalités.

L'étude comparative des éditions d'un même texte, à travers ses variations de formes sur le long terme, peut nous guider dans l'appréhension de l'influence indirecte du public sur la mise en page. L'histoire des quatre fils Aymon, née au Moyen Âge et constamment rééditée jusqu'à nos jours, se prête tout particulièrement à un tel examen.

Comme d'autres chansons de geste, la lecture de l'histoire des quatre fils Aymon s'effectue d'abord dans un milieu lettré aristocratique.

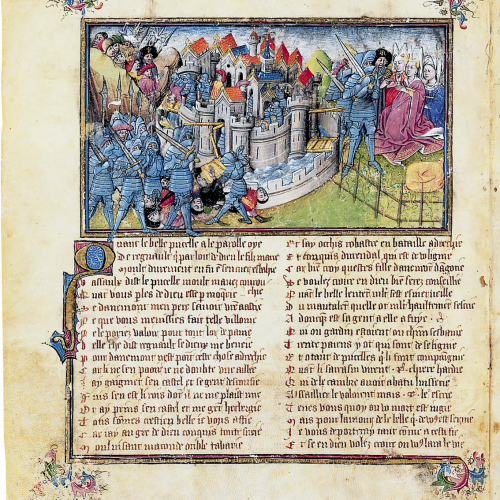

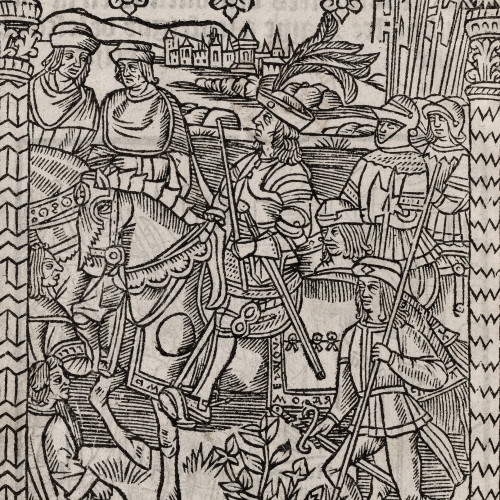

Les Quatre Filz Aimon

À l’instar de nombreux incunables, cette édition des Quatre Fils Aymon du début du 16e siècle reprend un succès littéraire médiéval et imite le modèle formel du manuscrit. Son texte est compact, avec des lettrines, et le bois gravé liminaire s’inspire de miniatures telles que présentes dans des manuscrits : il semble viser le même public, mais touche sans doute des lecteurs moins aristocratiques.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Dès ses débuts, l'imprimerie autorise un changement d'échelle dans la diffusion des textes, et toute son histoire ainsi que celle de ses techniques témoignent jusqu'à nos jours d'un élargissement et d'une diversification incessante du public des lecteurs. Ici réside le véritable changement, car l'imprimerie se contente dans les premiers temps de reprendre les mêmes textes que ceux transcrits dans les manuscrits et s'applique à reproduire le même modèle formel que ces derniers.

Du 16e au 18e siècle, de tels récits ne cessent d'être repris, écourtés, simplifiés dans des éditions populaires de colportage, comme la collection de la « Bibliothèque bleue » : l'histoire des quatre fils Aymon figure fréquemment au catalogue de telles éditions. Puis, au 19e siècle, quelques maisons d'édition catholiques prolongent cette tradition et continuent d'éditer ces mêmes récits sous la forme de petits livres de fort mauvaise qualité, qui semblent une survivance, alors que le monde de l'édition se transforme profondément. Destinée également à un public plutôt populaire, l'imagerie d'Épinal s'empare alors à son tour de la légende.

Les Quatre Fils Aymon

Les gravures sur bois en couleurs de cette image d’Épinal reproduisent avec force et simplicité la célèbre histoire des Quatre Fils Aymon, dans une débauche de couleurs vives et attirantes. Le dessin en est très simple, explicité par une courte légende retraçant les épisodes majeurs de l’ancienne chanson de geste, aisément reconnaissables par des lecteurs populaires.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les lecteurs sont désormais devenus si nombreux et possèdent des centres d'intérêt si variés qu'il devient impérieux de tenter de les capter de manière distincte. Les progrès techniques de l'édition et les nouvelles lois du commerce favorisent la multiplication d'éditions « ciblées 175 vers leurs publics respectifs : ainsi, paraît à Paris, dans un périodique illustré spécialisé, une adaptation théâtrale de l'histoire des quatre fils Aymon, « légende fantastique en cinq actes 175, qui s'adresse à un public éminemment citadin. Ou bien encore, symbolisant l'ère de la recherche universitaire érudite, une édition « savante 175 imprimée à Reims en 1861, partie de la « Collection des poètes de Champagne antérieurs au 16e siècle », à la mise en pages sévère, est éditée en vers et en ancien français, accompagnée de notes et d'une longue préface.

C'est au contraire l'illustration qui l'emporte dans une édition bibliophilique qui vise les amateurs de beaux livres.

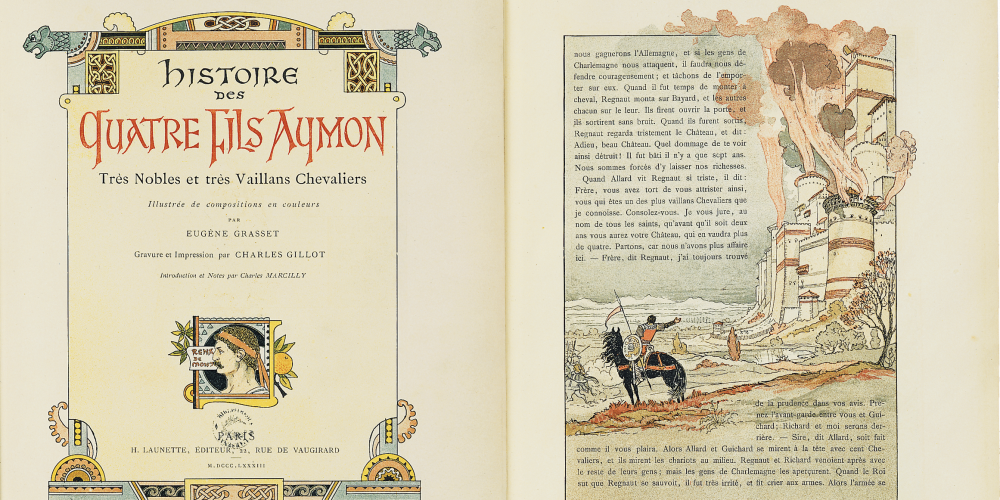

Histoire des quatre fils Aymon

Cette édition bibliophilique est l’une des premières à utiliser un procédé de gravure photomécanique pour l’illustration : les dessins à l’encre de Chine d’Eugène Grasset ont été reproduits en couleurs par chromotypie. Le style Art nouveau y fait son apparition, prenant le pas sur le texte et couvrant les pages de fleurs, d’oiseaux et de lignes courbes.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Parmi les multiples facettes qu'offrent encore les éditions qui se poursuivent au 20e siècle, celle des Quatre fils Aymon racontés aux enfants désigne clairement dans son titre, mais aussi par sa mise en pages, la catégorie des jeunes lecteurs, privilégiée depuis le siècle précédent.

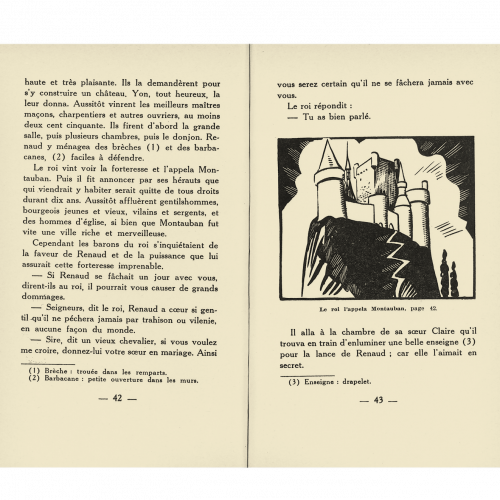

Les Quatre Fils Aymon racontés aux enfants

Les éditions enfantines se distinguent par leur mise en page efficace et pédagogique. Dans ce cas-ci, toute la mise en texte vise à faciliter la compréhension, petits résumés en tête de chapitres, notes explicatives pour les mots difficiles, cadres bien nets pour les images expressives et légendés, typographie sobre et claire.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Ce dernier petit livre possède un point commun avec plusieurs des autres éditions évoquées plus haut : il appartient à une collection (« Roitelet 175) et obéit donc à des règles éditoriales qui régissent le format, la couverture, les illustrations, le nombre de pages, la typographie d'un ensemble de textes aux sujets jugés homogènes par l'éditeur. Tous ces dispositifs, qui gouvernent l'ensemble des collections créées au 19e siècle comme au 20e, procèdent autant de l'idée que les éditeurs concernés se font des centres d'intérêt des publics qu'ils souhaitent atteindre, que de l'état des techniques et des méthodes d'édition de leur temps.

Lien permanent

ark:/12148/mmfzf8347cv7