-

Vidéo

VidéoL'Asie orientale, foyer de l'imprimerie

-

Article

ArticleLe livre en Chine, du rouleau au cahier

-

Article

ArticleÉloge de l’encre

-

Article

ArticleTechniques de l’impression en Chine

-

Article

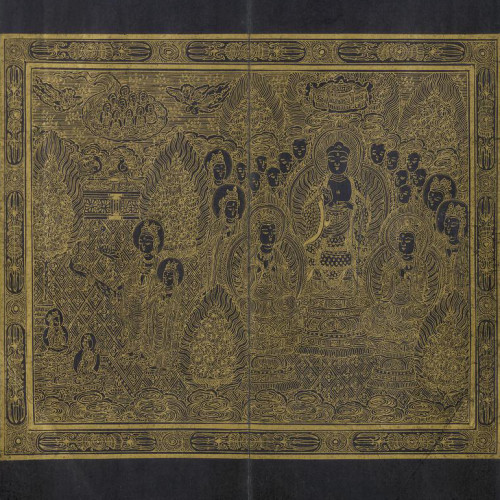

ArticleÀ Dunhuang, les premières impressions chinoises

-

Article

ArticleLe développement de l’édition

-

Article

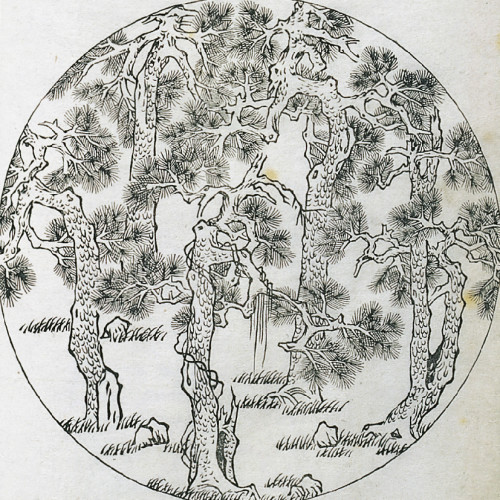

ArticleL’illustration dans les imprimés chinois

-

Article

ArticleLes impressions polychromes

-

Article

ArticlePrécieux albums des 17e et 18e siècles en Chine

-

Article

ArticleLes Presses impériales

-

Article

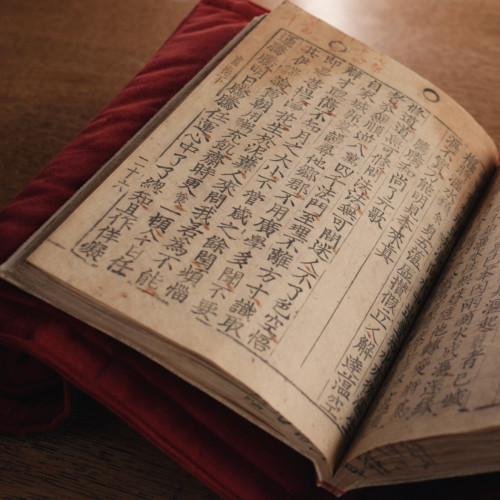

ArticleJikji : le plus ancien livre typographique connu

-

Vidéo

VidéoLe Jikji

-

Vidéo

VidéoJikji, un voyage dans le temps de l’écrit

-

Article

ArticlePaegun et son siècle

-

Article

ArticleL’imprimerie en Corée

-

Album

AlbumTableaux du labourage et du tissage

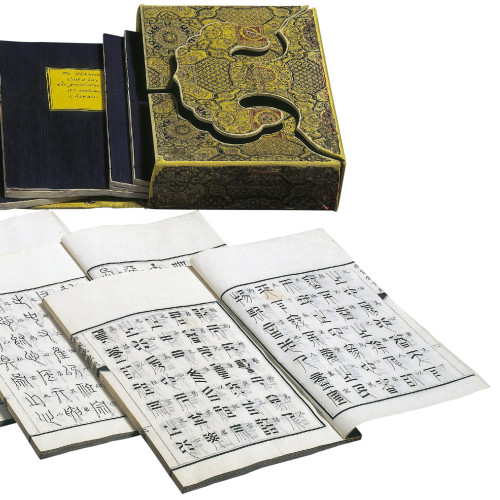

Les Presses impériales

© Bibliothèque nationale de France

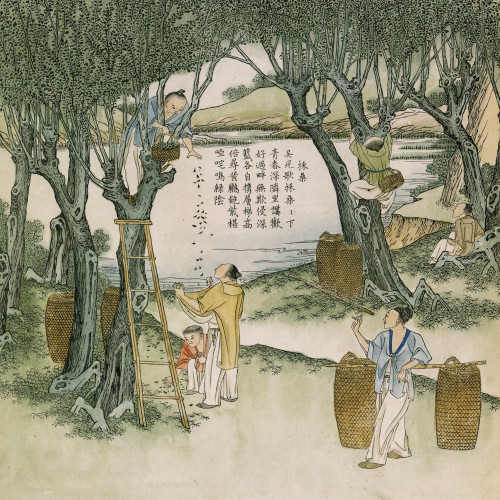

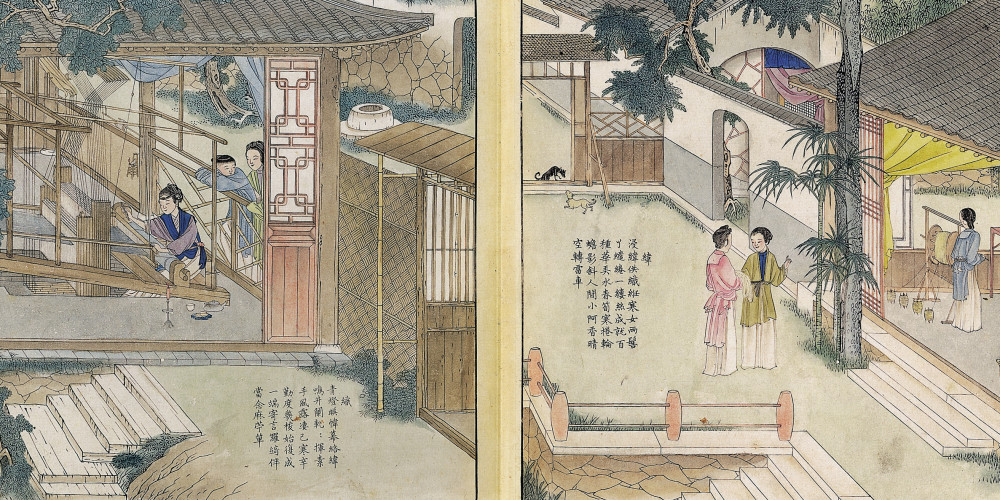

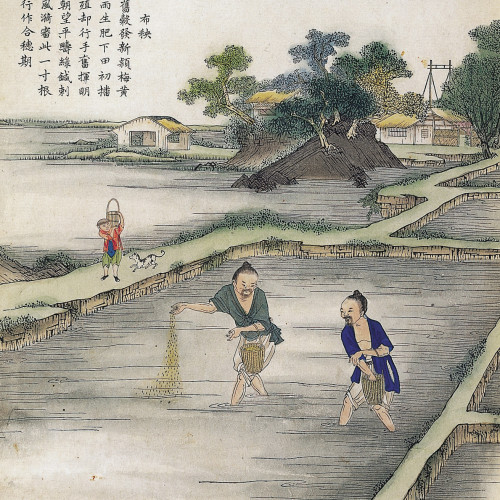

Tableaux du labourage et du tissage

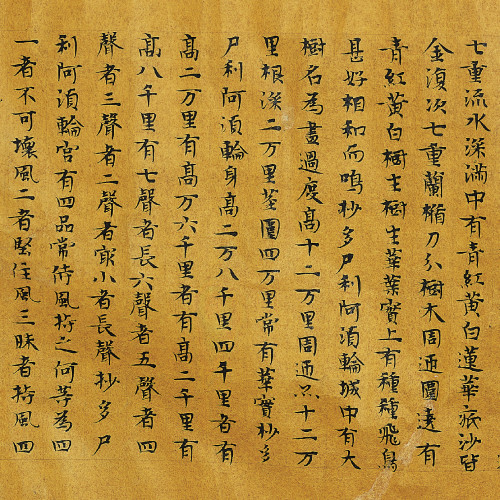

La culture du riz et le tissage de la soie furent les deux activités essentielles de la Chine traditionnelle. Les textes de l'Antiquité rappellent que la mission du gouvernement est de veiller au bon ordre de ces activités, aussi l'empereur était-il chargé de protéger l'agriculture et ouvrait lui-même en grande pompe le premier sillon de l'année. L'impératrice, de son côté, s'occupait du déroulement des activités de la soie qui consistaient en la cueillette des feuilles de mûrier, l'élevage des vers, le filage et le tissage, et participait de même à la célébration des rites annuels. Kangxi, ayant reçu en cadeau, à l'occasion d'une de ses tournées dans le Sud en 1689, un exemplaire original de l'ouvrage perdu d'un artiste nommé Lou Shu (1137-1213) qui retraçait chaque étape de ces deux activités en texte et en images, conçut l'idée de renouveler le thème et confia la réalisation des illustrations au peintre de cour Jiao Bingzhen. Ce dernier, qui appartenait au Bureau des peintures et à celui des mathématiques et de l'astronomie, avait appris des jésuites qu'il y côtoyait les règles de la perspective européenne. Kangxi, qui faisait preuve d'une insatiable curiosité pour les techniques occidentales, ne fut sans doute pas insensible aux nouveaux talents de son peintre et le choisit peut-être pour cette raison. De son côté, l'empereur, qui s'intéressait personnellement aux techniques agricoles et était un amateur passionné de calligraphie qu'il pratiquait tous les jours et un poète à ses heures, composa deux séries de vingt-trois quatrains, correspondant au nombre de planches illustrant les deux secteurs d'activité. Ces compositions qu'il copia de son pinceau furent placées en bandeau au-dessus de chaque peinture, selon une mise en page peu habituelle aux albums, généralement constitués de planches en vis-à-vis portant à droite l'illustration et à gauche le texte d'accompagnement.

La préface impériale est datée du deuxième mois de l'année 1696, au jour de la cérémonie de sacrifice aux esprits du sol. Chacune des opérations est mise en image de manière aussi précise que possible, qu'il s'agisse de la culture du riz ou des travaux de la soie, dans des peintures qui se veulent didactiques mais ne sont pas dénuées de charme et de délicatesse. On remarque la symétrie entre les activités dévolues aux hommes, d'une part, et aux femmes, d'autre part, dont on note qu'elles participent activement et en toute parité aux activités économiques du pays.

En mettant l'accent sur les occupations les plus importantes auxquelles doit se livrer la population, qui ne peuvent se dérouler qu'en temps de paix, avec l'assentiment de la puissance céleste et en respectant l'ordre voulu par la nature, l'ouvrage dresse un tableau idyllique d'une société bien ordonnée.

© Bibliothèque nationale de France

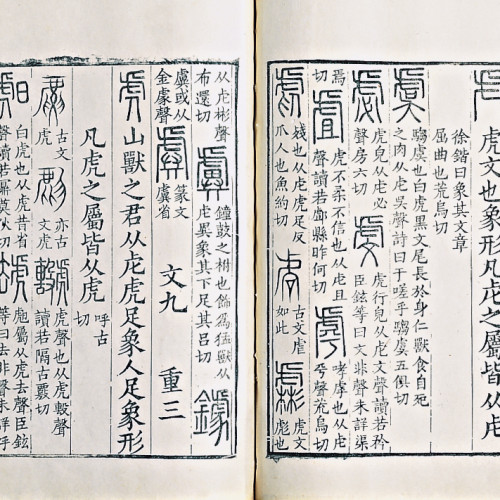

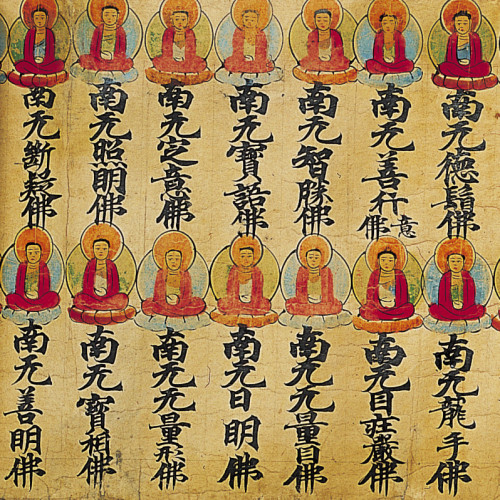

L'État et l'édition : un rapport deux fois millénaire

La participation de l’État au domaine de l’édition a en Chine une tradition deux fois millénaire. Cet intérêt est antérieur à l’invention de l’imprimerie puisque déjà en l’année 175 de notre ère, un édit impérial ordonna la collation et l’« édition » des Six Classiques que l’on grava sur des stèles de pierre. D’autres « éditions » de cette sorte suivirent jusqu’à ce qu’une nouvelle « édition » des Neuf Classiques sur pierre soit envisagée. Ce projet fut transformé grâce au ministre Feng Dao (881-954) et avec l’approbation de l’Académie impériale, en 932, en une première édition imprimée. Le texte fut reproduit par xylographie au cours des vingt et une années suivantes. La cour impériale des Tang entretenait d’importants ateliers de copistes qui lui permettaient de produire aussi bien des sûtras bouddhiques que des œuvres littéraires. Les dynasties suivantes s’attachèrent toutes des ateliers d’impression. En effet, l’État prit très tôt conscience de l’importance de l’imprimerie et s’arrogea un droit de regard sur la production éditoriale contemporaine dans laquelle il occupa une place d’importance croissante. Constatant la prolifération des livres imprimés, la dynastie des Song (960-1279) chercha à réguler l’édition et à préserver des monopoles dans des domaines tels que l’astronomie, la production des calendriers, les documents d’archives d’État, les recueils de lois, les Classiques ainsi que les histoires dynastiques. Un bureau destiné à contrôler les publications de l’Empire fut établi.

La mainmise de l’État en matière éditoriale s’accentua radicalement avec l’avènement de la dynastie des Qing (1644-1911). Les effets en furent bénéfiques dans la mesure où une production de qualité exceptionnelle augmenta fortement. Des projets gigantesques que seul un État pouvait prendre à sa charge furent menés à bien. Les effets pervers se manifestèrent par un contrôle de nature inquisitoriale, tout texte soupçonné de porter atteinte à la dynastie mandchoue était interdit et détruit. Les empereurs Qing qui avaient quelque talent littéraire s’intéressèrent personnellement aux publications, plus particulièrement à partir du règne de Shengzu (1662-1722).

En 1680 fut créé un nouvel établissement abrité au « Palais de la valeur militaire », le Wuyingdian. Ce bâtiment situé à l’ouest de la Cité interdite donna son nom aux nouvelles presses impériales et produisit un nombre considérable d’éditions officielles. On ne compte pas moins de 15 000 ouvrages dans des domaines très divers sortis de ses presses sous le patronage du seul Shengzu.

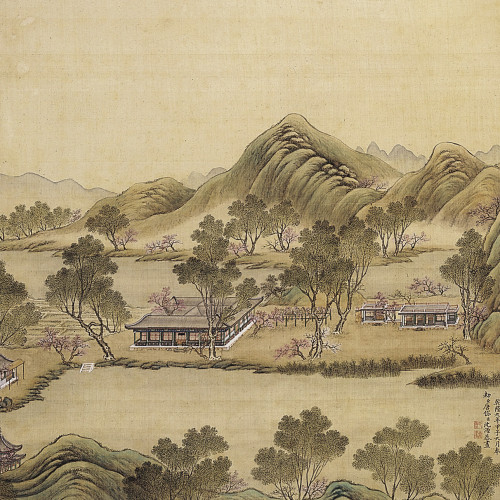

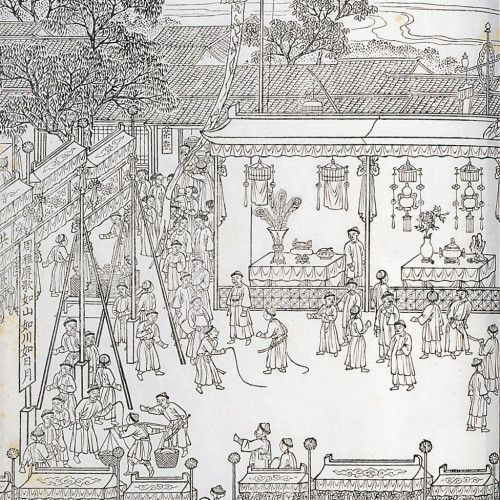

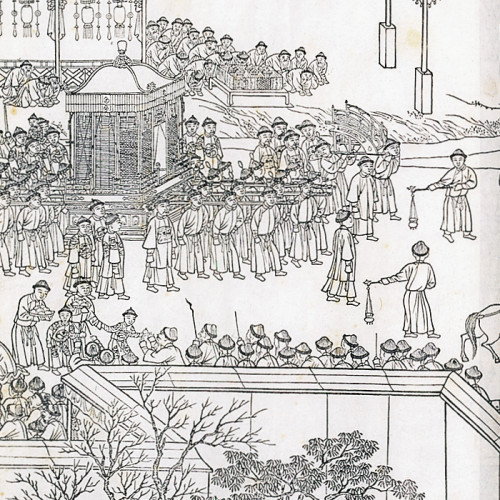

Première série des cérémonies du soixantième anniversaire de l’empereur Kangxi

L’empereur Kangxi, né en 1654, fêta en grande pompe son soixantième anniversaire par une entrée triomphale dans Pékin qui eut lieu le 11 avril 1713. En célébrant la remarquable longévité de l’empereur Kangxi, signe céleste d’une vie réussie, on faisait en même temps l’éloge de son règne. Tous les hauts dignitaires ainsi que des milliers de nobles vieillards venus de tout l’Empire furent conviés à partager avec l’empereur la félicité du grand âge.

Les cérémonies d’une longévité de dix mille années, comme l’indique littéralement le titre chinois, est un imposant ouvrage commémoratif en 120 chapitres entrepris à la suite de cette célébration du soixantième anniversaire de l’empereur – et non celle des soixante ans du règne de Kangxi, comme il a été parfois écrit – pour conserver tous les hommages qui lui furent adressés. L’édition xylographique est constituée par les feuillets tirés de 148 bois gravés, mis bout à bout, sans aucune rupture de l’illustration sur environ 50 mètres, mais pliés.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Première série des cérémonies du soixantième anniversaire de l’empereur Kangxi

L’empereur Kangxi, né en 1654, fêta en grande pompe son soixantième anniversaire par une entrée triomphale dans Pékin qui eut lieu le 11 avril 1713. En célébrant la remarquable longévité de l’empereur Kangxi, signe céleste d’une vie réussie, on faisait en même temps l’éloge de son règne. Tous les hauts dignitaires ainsi que des milliers de nobles vieillards venus de tout l’Empire furent conviés à partager avec l’empereur la félicité du grand âge.

Les cérémonies d’une longévité de dix mille années, comme l’indique littéralement le titre chinois, est un imposant ouvrage commémoratif en 120 chapitres entrepris à la suite de cette célébration du soixantième anniversaire de l’empereur – et non celle des soixante ans du règne de Kangxi, comme il a été parfois écrit – pour conserver tous les hommages qui lui furent adressés. L’édition xylographique est constituée par les feuillets tirés de 148 bois gravés, mis bout à bout, sans aucune rupture de l’illustration sur environ 50 mètres, mais pliés.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

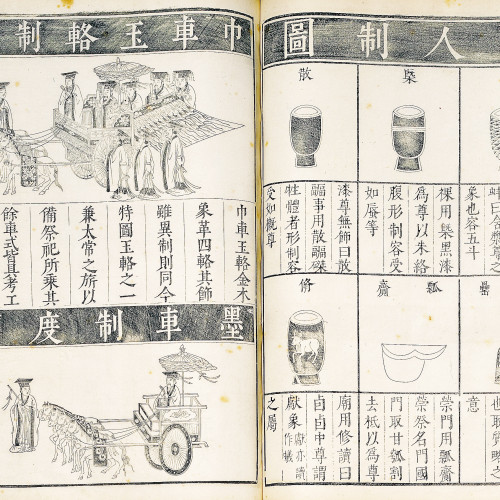

La qualité des impressions impériales sous les Qing (1644-1911)

Les éditions impériales Qing se distinguent par leur qualité intellectuelle aussi bien que matérielle, le papier et l’impression étant toujours de qualité supérieure. À l’exception de quelques éditions en format de poche, les volumes étaient grands et les pages d’une lisibilité parfaite comportaient entre sept et onze colonnes. Les très grands formats étaient, semble-t-il, réservés aux éditions en langue mandchoue. En effet, les autorités firent traduire et imprimer les œuvres chinoises majeures qui constituent l’essentiel de la littérature imprimée en cette langue. Il y eut aussi un certain nombre d’éditions bilingues.

Les Presses impériales étaient pourvues de moyens financiers presque illimités qui leur permirent de s’intéresser à tous les procédés connus de reproduction, y compris manuscrit, et particulièrement à ceux qui exigeaient un investissement lourd comme les caractères mobiles de bronze ou de bois. Les Presses impériales employèrent des techniques mises au point au cours d’époques antérieures tout en les raffinant. La production de caractères mobiles de bois donna lieu au premier manuel illustré exposant cette technique, compilé en 1776 par son maître d’œuvre, Jin Jian, le surintendant des Presses impériales.

Au cours du 18e siècle, l’État Qing s’engagea dans les plus vastes projets éditoriaux que le monde ait connus. Les éditions les plus remarquables, en caractères mobiles, furent La Grande Encyclopédie impériale illustrée, ainsi qu’une gigantesque collection constituée par la réimpression de cent trente-quatre ouvrages, la Collection des bijoux assemblés du Wuyingdian. Cette collection n’est qu’une partie de la plus vaste compilation littéraire de tous les temps, également patronnée par l’empereur, le Siku quanshu, la Collection complète des quatre magasins, produite en sept exemplaires manuscrits.

Les empereurs firent appel aux meilleurs esprits du temps et aux savants les plus renommés qu’ils accaparèrent pour participer aux grands projets de collation et d’édition. Sans doute y avait-il une grande part de calcul politique dans ces projets qui permettaient de détourner les intellectuels de l’opposition à une dynastie étrangère tout en les amenant à servir le pouvoir. Nul souci de rentabilité économique ne motivait cette production de luxe. Il s’agissait plutôt d’opérations de prestige destinées à propager les meilleurs textes du passé par des éditions soigneusement collationnées. Il fallait aussi permettre la diffusion d’ouvrages de référence tels que les Treize Classiques, fondements des connaissances nécessaires au recrutement par examen des fonctionnaires.

Les ouvrages du Wuyingdian venaient pour une part remplir les différentes bibliothèques impériales. Ils étaient aussi distribués à titre de récompense aux ministres loyaux et aux fidèles sujets et servaient parfois de cadeaux diplomatiques. Ainsi, les bibliophiles qui en prêtant les unica de leurs bibliothèques avaient substantiellement contribué au succès du projet du Siku quanshu furent récompensés par des exemplaires de La Grande Encyclopédie impériale illustrée qui n’avait été imprimée qu’en un peu plus de soixante exemplaires.

Parmi les grands projets patronnés par la cour, il faut compter un certain nombre d’éditions illustrées. Les illustrations de plusieurs de ces ouvrages sont dues au meilleur graveur de son temps, un certain Zhu Gui. L’une d’elle a été gravée sur cuivre. L’empereur Shengzu qui était curieux des techniques occidentales ordonna lui-même au missionnaire Matteo Ripa de graver en taille-douce des illustrations de son Palais de Chengde.

Les éditions en couleurs, imprimées par les Presses impériales, se limitèrent à de superbes éditions de textes pouvant employer jusqu’à cinq couleurs pour différencier le corps du texte de la ponctuation et des commentaires. Alors que des éditions illustrées en couleurs étaient imprimées depuis le 17e siècle par des éditeurs privés, les Presses impériales n’en produisirent jamais. L’édition impériale du Yuzhi Gengzhitu fut d’abord imprimée en noir par xylographie puis aquarellée.

Tableaux du labourage et du tissage : La trame

La culture du riz et le tissage de la soie furent les deux activités essentielles de la Chine traditionnelle. Les textes de l’Antiquité rappellent que la mission du gouvernement est de veiller au bon ordre de ces activités, aussi l’empereur était-il chargé de protéger l’agriculture et ouvrait lui-même en grande pompe le premier sillon de l’année. L’impératrice, de son côté, s’occupait du déroulement des activités de la soie qui consistaient en la cueillette des feuilles de mûrier, l’élevage des vers, le filage et le tissage, et participait de même à la célébration des rites annuels.

Kangxi, ayant reçu en cadeau, à l’occasion d’une de ses tournées dans le Sud en 1689, un exemplaire original de l’ouvrage perdu d’un artiste nommé Lou Shu (1137-1213) qui retraçait chaque étape de ces deux activités en texte et en images, conçut l’idée de renouveler le thème et confia la réalisation des illustrations au peintre de cour Jiao Bingzhen. Ce dernier, qui appartenait au Bureau des peintures et à celui des mathématiques et de l’astronomie, avait appris des jésuites qu’il y côtoyait les règles de la perspective européenne. Kangxi, qui faisait preuve d’une insatiable curiosité pour les techniques occidentales, ne fut sans doute pas insensible aux nouveaux talents de son peintre et le choisit peut-être pour cette raison. De son côté, l’empereur, qui s’intéressait personnellement aux techniques agricoles et était un amateur passionné de calligraphie qu’il pratiquait tous les jours et un poète à ses heures, composa deux séries de vingt-trois quatrains, correspondant au nombre de planches illustrant les deux secteurs d’activité. Ces compositions qu’il copia de son pinceau furent placées en bandeau au-dessus de chaque peinture, selon une mise en page peu habituelle aux albums, généralement constitués de planches en vis-à-vis portant à droite l’illustration et à gauche le texte d’accompagnement.

La préface impériale est datée du deuxième mois de l’année 1696, au jour de la cérémonie de sacrifice aux esprits du sol. Chacune des opérations est mise en image de manière aussi précise que possible, qu’il s’agisse de la culture du riz ou des travaux de la soie, dans des peintures qui se veulent didactiques mais ne sont pas dénuées de charme et de délicatesse. On remarque la symétrie entre les activités dévolues aux hommes, d’une part, et aux femmes, d’autre part, dont on note qu’elles participent activement et en toute parité aux activités économiques du pays.

En mettant l’accent sur les occupations les plus importantes auxquelles doit se livrer la population, qui ne peuvent se dérouler qu’en temps de paix, avec l’assentiment de la puissance céleste et en respectant l’ordre voulu par la nature, l’ouvrage dresse un tableau idyllique d’une société bien ordonnée.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Tableaux du labourage et du tissage

La culture du riz et le tissage de la soie furent les deux activités essentielles de la Chine traditionnelle. Les textes de l'Antiquité rappellent que la mission du gouvernement est de veiller au bon ordre de ces activités, aussi l'empereur était-il chargé de protéger l'agriculture et ouvrait lui-même en grande pompe le premier sillon de l'année. L'impératrice, de son côté, s'occupait du déroulement des activités de la soie qui consistaient en la cueillette des feuilles de mûrier, l'élevage des vers, le filage et le tissage, et participait de même à la célébration des rites annuels. Kangxi, ayant reçu en cadeau, à l'occasion d'une de ses tournées dans le Sud en 1689, un exemplaire original de l'ouvrage perdu d'un artiste nommé Lou Shu (1137-1213) qui retraçait chaque étape de ces deux activités en texte et en images, conçut l'idée de renouveler le thème et confia la réalisation des illustrations au peintre de cour Jiao Bingzhen. Ce dernier, qui appartenait au Bureau des peintures et à celui des mathématiques et de l'astronomie, avait appris des jésuites qu'il y côtoyait les règles de la perspective européenne. Kangxi, qui faisait preuve d'une insatiable curiosité pour les techniques occidentales, ne fut sans doute pas insensible aux nouveaux talents de son peintre et le choisit peut-être pour cette raison. De son côté, l'empereur, qui s'intéressait personnellement aux techniques agricoles et était un amateur passionné de calligraphie qu'il pratiquait tous les jours et un poète à ses heures, composa deux séries de vingt-trois quatrains, correspondant au nombre de planches illustrant les deux secteurs d'activité. Ces compositions qu'il copia de son pinceau furent placées en bandeau au-dessus de chaque peinture, selon une mise en page peu habituelle aux albums, généralement constitués de planches en vis-à-vis portant à droite l'illustration et à gauche le texte d'accompagnement.

La préface impériale est datée du deuxième mois de l'année 1696, au jour de la cérémonie de sacrifice aux esprits du sol. Chacune des opérations est mise en image de manière aussi précise que possible, qu'il s'agisse de la culture du riz ou des travaux de la soie, dans des peintures qui se veulent didactiques mais ne sont pas dénuées de charme et de délicatesse. On remarque la symétrie entre les activités dévolues aux hommes, d'une part, et aux femmes, d'autre part, dont on note qu'elles participent activement et en toute parité aux activités économiques du pays.

En mettant l'accent sur les occupations les plus importantes auxquelles doit se livrer la population, qui ne peuvent se dérouler qu'en temps de paix, avec l'assentiment de la puissance céleste et en respectant l'ordre voulu par la nature, l'ouvrage dresse un tableau idyllique d'une société bien ordonnée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmk3wtgf0kbpc