-

Article

ArticleLe livre arabe

-

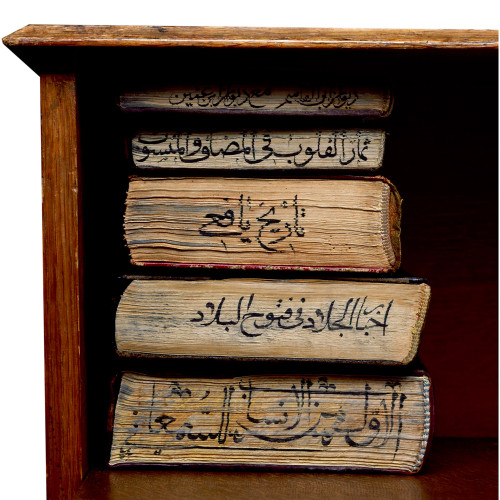

AlbumSupports et formes des livres arabes

AlbumSupports et formes des livres arabes -

Article

ArticleLes supports des livres arabes

-

Album

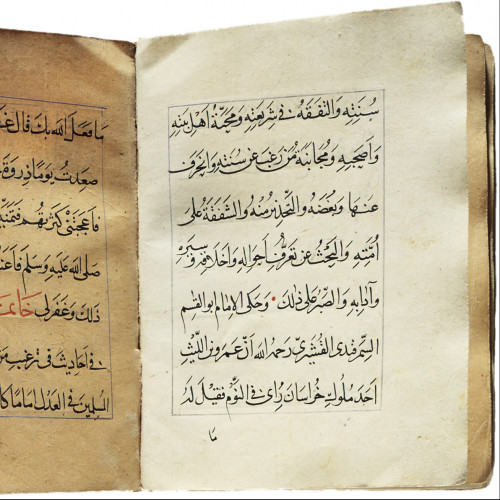

AlbumLe travail du copiste

-

Article

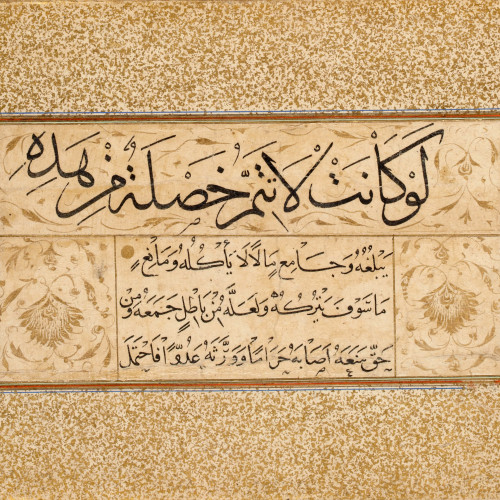

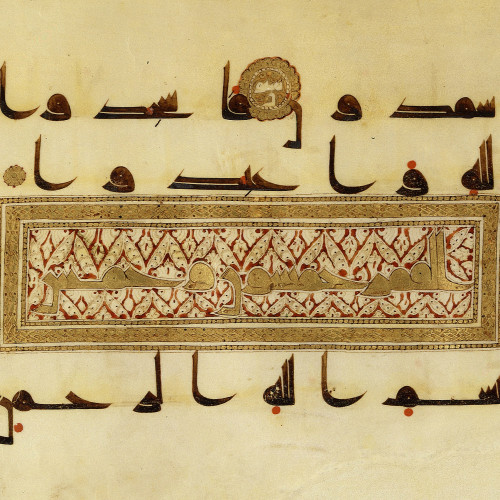

ArticleL’art non-figuratif dans les livres islamiques

-

Album

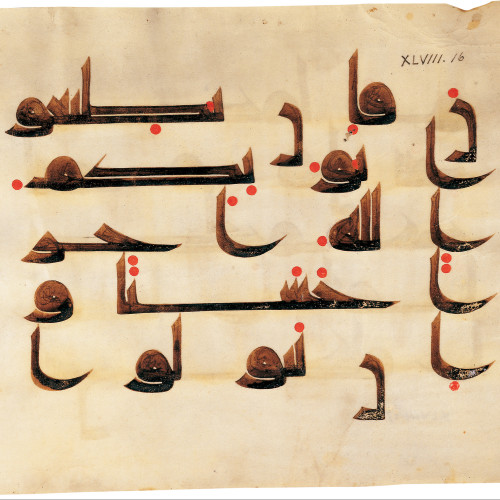

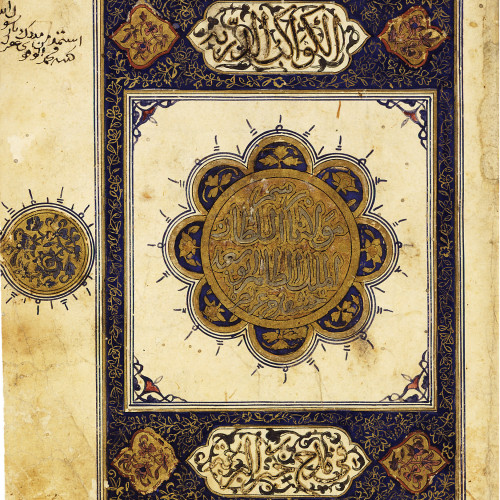

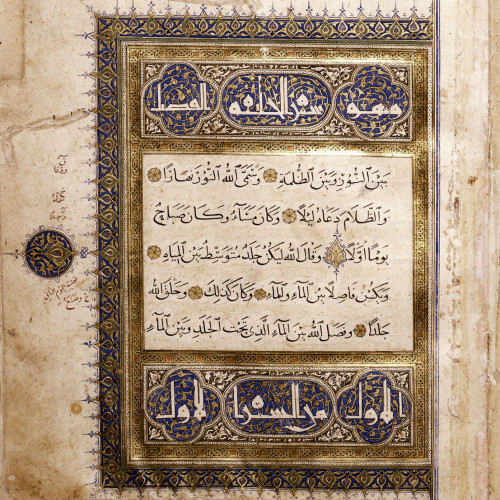

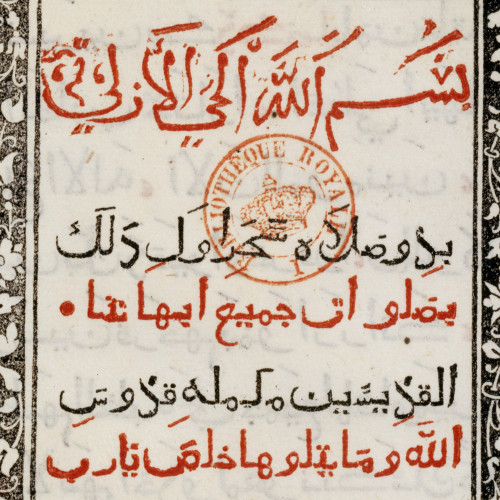

AlbumCoran et sciences religieuses

-

Album

AlbumL’art de l’enluminure

-

Article

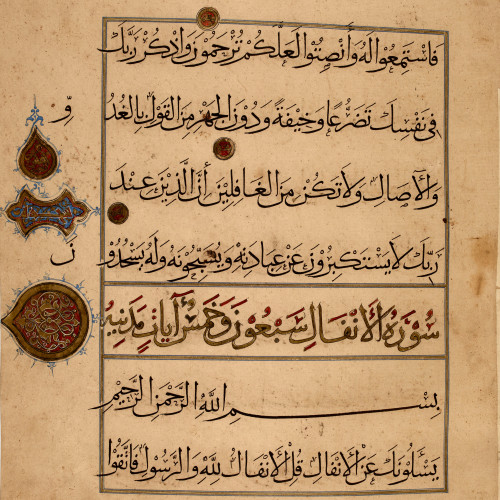

ArticleOrner les Corans et les livres profanes en Islam

-

Image à explorer

Image à explorerUne page du Coran

-

Article

ArticleLa peinture dans les livres islamiques

-

Album

AlbumL'art figuratif en Islam

-

Article

ArticleAutres traditions livresques dans le monde arabe

-

Album

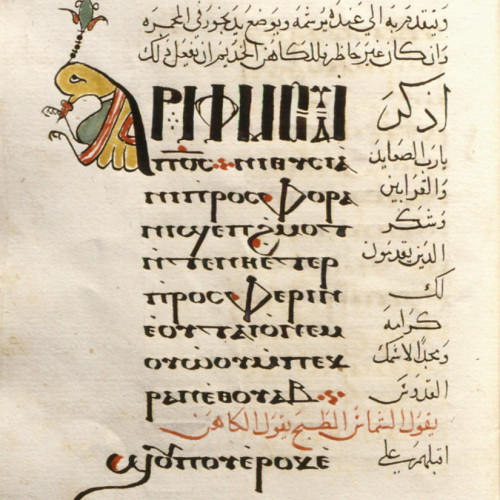

AlbumManuscrit judéo-chrétien, enluminure arabe : le Pentateuque arabe 12 de la BnF

-

Article

ArticleLes formes du livre persan

-

Article

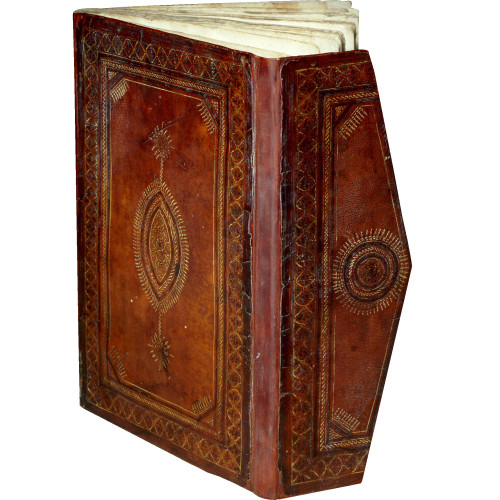

ArticleLes reliures des livres arabes

-

Article

ArticleL'imprimerie dans le monde arabe

-

Article

ArticleBibliothèques et transmission du savoir dans le monde arabe

-

Album

AlbumL'art de la reliure

-

Vidéo

VidéoLe livre de l'ascension du prophète

L'art figuratif en Islam

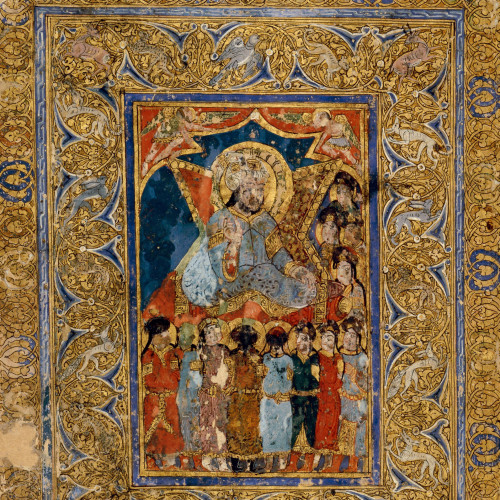

Totalement exclue du Coran et des sciences religieuses, la peinture figurative s'épanouit, dans le monde islamique, essentiellement dans les manuscrits profanes : ouvrages scientifiques, textes littéraires, chroniques historiques, littérature para-religieuse... Dans le monde arabe mais aussi en Iran, en Inde ou dans l'Empire ottoman, une riche iconographie se développe dans les cours et dans les villes.

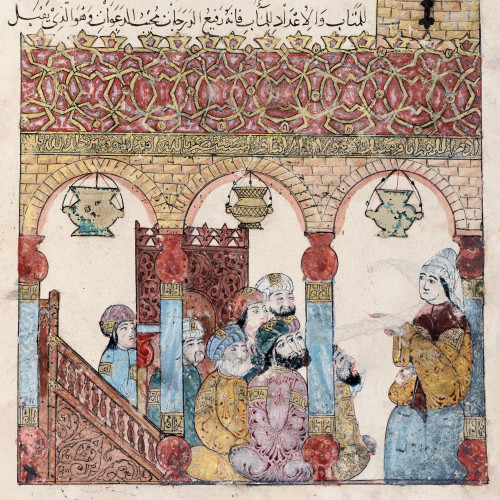

Séance 24 : Abû Zayd, en bas à droite, dans un beau jardin en Andalus

Dans le monde arabe, l'image figurative reste limitée à des manuscrits scientifiques et à de très rares textes littéraires. S'il existe une peinture fatimide encore largement méconnue, c'est surtout dans le dernier sicèle de la dynastie abbasside et sous les Mamelouks que les peintres déploient tout leur talent.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Marinos, Andromachos et Andromachos le Jeune

D’abord traduits du grec en arabe, les ouvrages scientifiques s’agrémentent de dessins destinés à expliciter le texte. Les exemples les plus anciens connus remontent au 11e siècle.

Bibliothèque nationale de France

Un traité d’astronomie pour un prince timouride

La science connaît dans l’islam médiéval un extraordinaire développement. Dès le 12e siècle, les premiers manuscrits peints s'inspirent de modèles grecs comme le De materia medica de Dioscoride ou le Livre des étoiles fixes d'al-Sûfî. Ce dernier texte connaît pendant des siècles de nombreux exemplaires illustrés.

Bibliothèque nationale de France

Tableau de plantes médicinales du 12e siècle

Dans des domaines aussi variés que la botanique, la pharmacologie, l'astronomie, la zoologie, l'hippiatrie (science du cheval) ou la médecine, les livres sont illustrés de dessins à fonction didactique.

© Bibliothèque nationale de France

Le signe du taureau

L’auteur, mort en 866, a écrit plusieurs ouvrages d’astrologie, dont le Traité des nativités, le seul à avoir été illustré. Ce manuscrit au style composite a été copié sur un modèle jalayride par un peintre d’origine persane, Qanbar ‘Alî Naqqâsh Shirâzî, sans doute sous les Mamelouks. Les trente-six sections qu’il comporte correspondent aux décans des signes du zodiaque. Ici, dans le cadre central, le Taureau (un zébu) apparaît chevauché par sa planète dominante, la Lune, dont le visage est entouré d’un halo bleu ; Vénus, qui gouverne le décan, est comme toujours représentée sous les traits d’une musicienne. Dix cercles noirs et rouges symbolisent les jours fastes ou néfastes du décan.

En bas, cinq planètes représentent les « termes » (hudûd) qui exercent aussi une influence sur le signe : (de gauche à droite) Saturne est figuré par un homme noir brandissant un sabre, Jupiter par un homme de loi, Mercure par un scribe, Mars par un guerrier, et Vénus par une femme jouant du luth.

Bibliothèque nationale de France

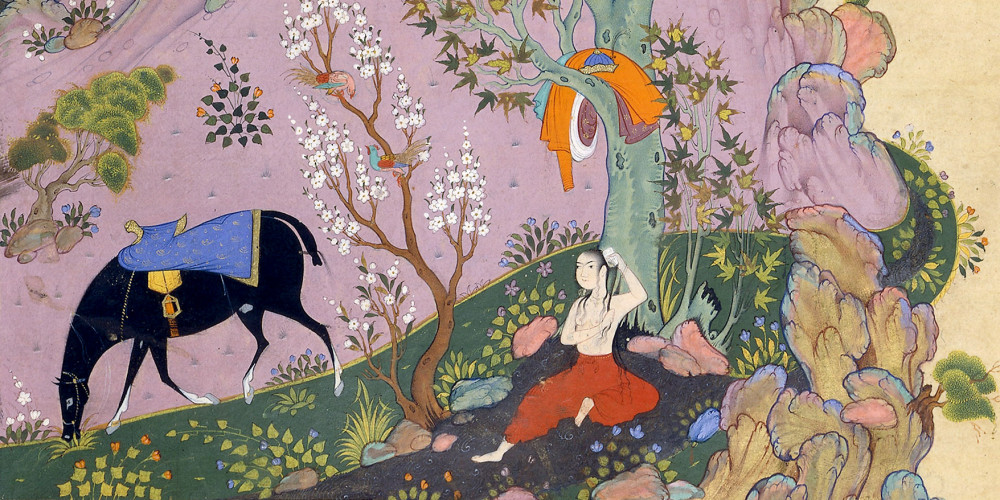

Shîrîn à son bain

Peut-être réalisé pour le gouverneur d’une des provinces orientales de l’Iran safavide, ce manuscrit exceptionnel comprend la totalité du Khamseh, et s’inspire sans doute d’un exemplaire exécuté pour la bibliothèque des Safavides. Résultat de cinq années de travail, il est le fruit de la collaboration de plusieurs artistes, dont celle d’un calligraphe de renom, ‘Abd al-Jabbâr Esfahâni. La scène représentée ici, l’une des plus célèbres de l’épopée romanesque de Khosrow et Shîrîn, montre la belle princesse en train de se baigner dans une source, peignant ses longs cheveux. Revenant de la chasse, le roi (le Chosroès sassanide), qui l’a surprise dénudée, ne peut en détacher son regard.

L’extraordinaire richesse des couleurs, l’emploi de tons vifs, comme le rose ou l’orangé, contrastent étonnamment avec la simplicité de la composition. Sous un ciel d’or, le peintre a créé ici un paysage idéal, dominé par la présence d’un immense platane au feuillage automnal déployant ses longues branches.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Al-Hârith et Abû Zayd arrivent devant le palais d’Orient

Plusieurs grandes œuvres littéraires seront par la suite illustrées comme les éblouissantes Séances (Maqâmât) d'al-Harîrî. Écrites en arabe au 11e siècle, les Séances (Maqâmât) relatent, en 50 petits récits (séances), les aventures d’un narrateur un peu naïf al-Hârith et d'Abû Zayd, vagabond bohème et fripon qui use de son éloquence pour s’enrichir aux dépens de son auditoire.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les deux chacals Kalîla et Dimna

Crée en Inde au 3e siècle, Kalila et Dimna, recueil de fables animalières, fut adapté en arabe par Ibn al-Muqaffa’ vers 750, avant d’être traduit en persan et en turc. Deux chacals, Kalila et Dimna, y racontent de nombreuses histoires, emboîtées les unes dans les autres et se terminant par un précepte moral.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

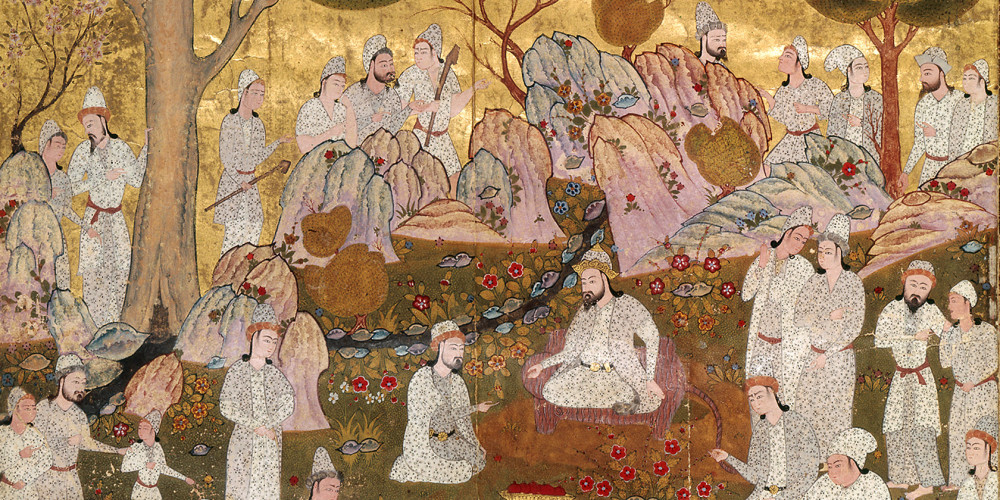

La cour de Keyûmars

Symbole de la renaissance culturelle persane, le Livre des rois (Shâhnâmeh) écrit en persan par Ferdowsi au 10e siècle, conte l’histoire mythique et héroïque de la Perse jusqu’à la conquête musulmane.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

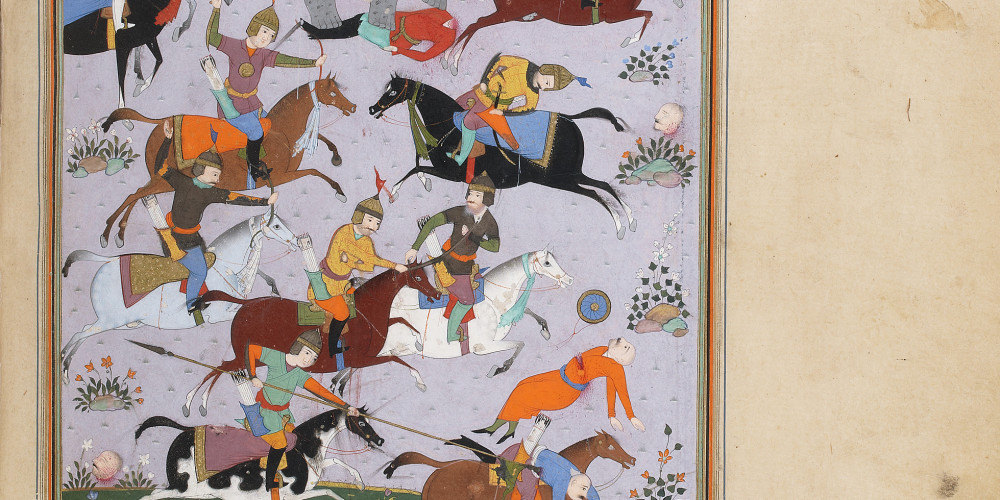

Scènes de bataille

L’énorme livre, objet de nombreuses copies peintes, est consacré pour l’essentiel aux luttes de pouvoir et aux récits guerriers avec toutefois des épisodes amoureux.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

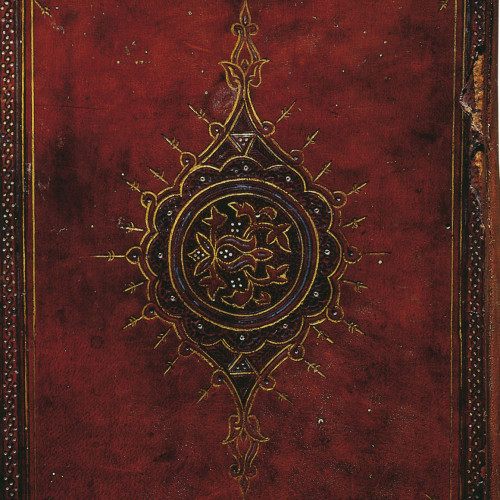

Reliure d’un recueil de poèmes représentant un prince assis dans un jardin lors d’une fête

La poésie persane et turque, dans ses formes épique, amoureuse ou mystique, se pare de miniatures dans lesquelles les peintres ne cherchent pas à reproduire la réalité, mais à représenter symboliquement un idéal de beauté.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Bataille entre Bahrâm VI Chûbîn et Khosrow

Les Cinq Poèmes de Nezâmi (1141-1209), maître du roman en vers, rassemblent des poèmes dont les sujets, à caractère romanesque ou initiatique, puisent dans les légendes ou dans l'histoire.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les bas-reliefs de Farhad sur la montagne

Ainsi le roman d’amour de Layla et Majnûn reprend-t-il une geste pré-islamique tandis que l’Iskander-nameh retrace la quête du grand conquérant Alexandre.

© Bibliothèque nationale de France

Combat de lutteurs

Farîd ad-Dîn ‘Attar (v. 1150-v. 1220), dans son Colloque des oiseaux développe avec brio la poésie mystique. Sa’di (1213- 1291) est connu pour deux livres de morale, mêlant prose et poésie, le Verger (Bustān) et la Roseraie (Gulistân). Il est, avec Hâfez (v. 1320-v. 1389) et Djâmi (1414-1492), l’une des grandes voix lyriques persanes.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Leçon de morale à un souverain

Aux 15e et 16e siècles, d‘illustres poètes comme Mir ‘Ali Shir Nevâ‘i, Fozûli ou le sultan Hoseyn Mirzâ Bayqarâ adaptent les grandes œuvres persanes en turc.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

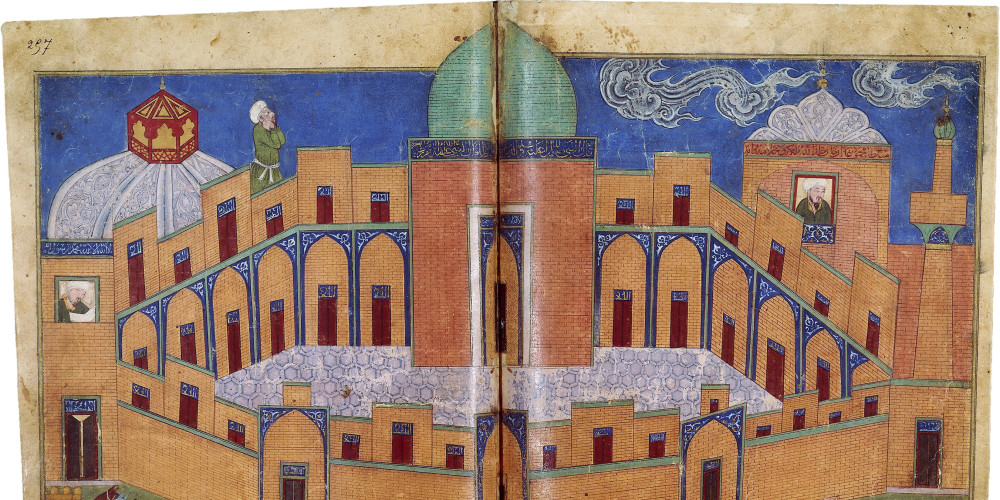

Vie des Mongols illustrée

Les écrits historiques arabes ne sont jamais illustrés. C’est sous les Ilkhanides et les Timourides, dynasties originaires d’Asie centrale qui ont régné du 13e au 15e siècle, que le genre des annales s’illustre de miniatures. Ministre sous les Ilkhanides, le célèbre Rashîd ad-Dîn (v. 1247-1318) écrit une chronique des Mongols qui s’intègre dans une histoire du monde depuis sa création. Elle sera beaucoup copiée et imitée sous les Timourides.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le Prophète symbolisé par sa sandale

Impensables dans le domaine strict des sciences religieuses, des représentations de Muhammad et des prophètes bibliques figurent dans des chroniques historiques ou dans des ouvrages à caractère mystique. Jamais produites dans le monde arabe, ces images furent exclusivement l’apanage des aires culturelles persanes et turques.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le prophète Muhammad en prière

Parmi les très rares livres illustrés entièrement consacrés au prophète, le plus prestigieux, un Mi'râdj nâmeh (Le Livre de l'ascension du Prophète), copié à Hérat en 1436, chef-d’œuvre de l’art timouride relate le voyage extraordinaire, réel ou imaginaire du Prophète.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France