-

Article

ArticleAvant l’écriture, l’homme a inventé la lecture

-

Article

ArticleLes récits des origines de l’écriture

-

Vidéo

VidéoNaissance des écritures

-

Article

ArticleLes différents systèmes d’écriture

-

Vidéo

VidéoLes écritures, codes partagés ou perdus

-

Article

ArticleLes règles d’or du déchiffrement

-

Vidéo

VidéoPourquoi a-t-on inventé l’écriture ?

-

Vidéo

VidéoQuand et où est vraiment née l’écriture ?

Les différents systèmes d’écriture

© Bibliothèque nationale de France

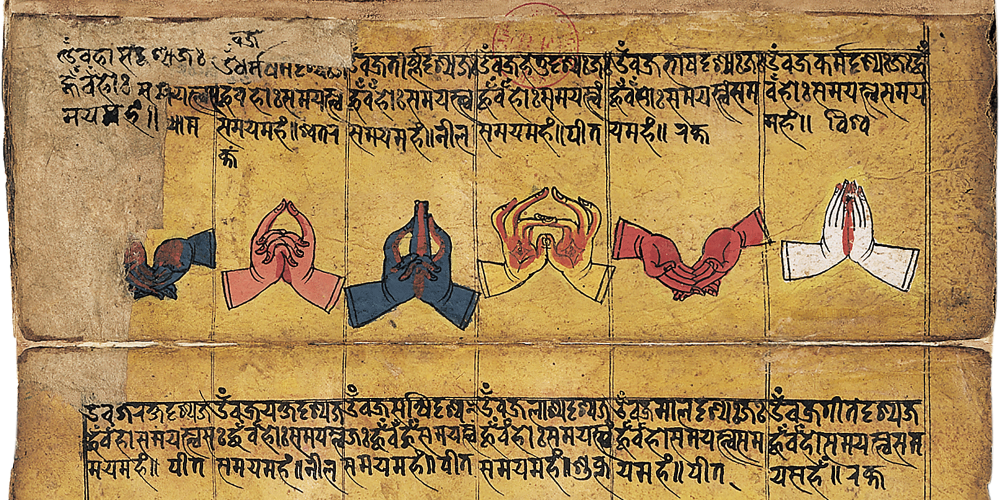

Textes rituels du bouddhisme tantrique

Ce manuscrit en forme de livre-accordéon contient deux textes rituels sanscrits en écriture népalaise dont l’un décrit des initiations, l’autre un culte quotidien du bouddhisme tantrique. Ce culte consiste en différentes offrandes. Il comprend des gestes mystiques, appelés mudra, littéralement « sceaux ». Chaque « sceau » est accompagné d’un groupe de syllabes-germes (bija). Exécuter le geste mystique, c’est s’identifier à la divinité qu’il évoque. Les peintures de ce manuscrit sont d’un caractère technique et ne visent pas à l’effet esthétique.

© Bibliothèque nationale de France

Deux grandes familles de systèmes

Les systèmes d’écriture existants ou ayant existé pourraient ainsi être répartis en deux grandes familles :

- l’une, idéophonographique, rassemblerait les systèmes fondés sur des ensembles de signes extrêmement nombreux, issus de pictogrammes, notamment les écritures mésopotamienne, égyptienne, chinoise, méso-américaines et certaines écritures africaines.

- l’autre, phonographique, rassemblerait les écritures alphabétiques, au nombre réduit de signes, qu’elles soient consonantiques (phénicienne, araméenne, hébraïque, arabe), vocaliques (grecque, étrusque, latine, cyrillique), syllabiques (éthiopienne, inuit ou indiennes notamment) ou mixtes.

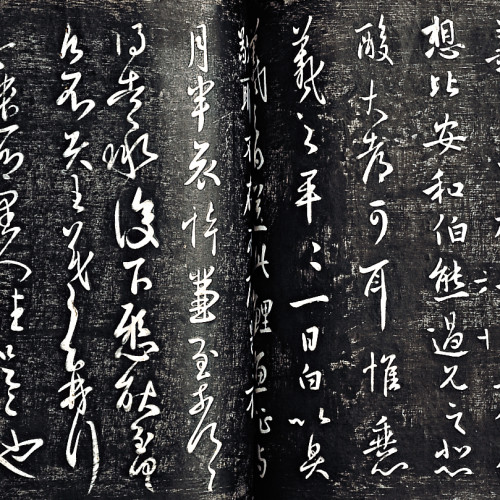

Autographes de la collection impériale

L’un des maîtres vénérés de la calligraphie, Wang Xizhe (321-379), est unanimement loué pour la perfection de sa cursive, interprétation sensible et libre des formes imposées par le strict ordonnancement des traits. Ses créations n’ont cessé d’être des modèles imités jusqu’à nos jours. Ce texte mêle écriture régulière, cursive et écriture brouillonne, trois styles qu’il pratiquait. Son fils Wang Xianzhe excellera dans la « cursive folle ».

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

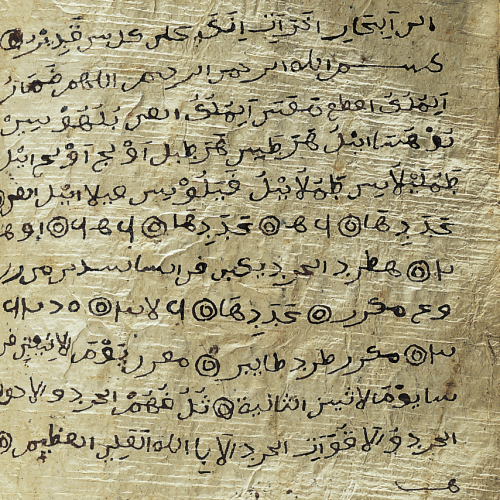

Sorabé, papier malgache

Les sorabé (littéralement « la grande écriture » ) sont des textes malgaches en écriture arabe, dite « arabico-malgache », copiés sur du papier antemoro (du nom d’une communauté du sud-est de Madagascar), dont la technique de fabrication est attestée depuis le 16e siècle.

Ce papier est fabriqué à partir de l’écorce de l’arbre havoha, de la même famille que le figuier et le mûrier.

Une phase de cuisson dans une eau additionnée de cendres transforme l’écorce en une bouillie ; pilée dans un mortier de bois, puis étalée sur un tamis de roseaux dont le fond peut être recouvert d’un tissu, cette pâte mise en forme et égouttée est déposée pour le séchage sur une feuille de bananier préalablement enduite d’huile ; la feuille de papier obtenue est enduite d’eau de riz pour l’encoller ; séchée une nouvelle fois, elle est enfin lissée.

Les fibres, très résistantes, sont difficiles à uniformiser, ce qui donne au papier un aspect un peu grossier. Sur l’une des faces du feuillet, on peut voir les traces des fils de tissu, sur l’autre la trace plus lisse de la feuille de bananier.

L’encre noire et reluisante était obtenue par décoction de copeaux du cœur du bois arandranto, à laquelle on ajoutait un peu de couperose.

Les plumes, au bout fendu, étaient taillées dans du voulou, une sorte de bambou. L’ouvrage était conservé dans un étui en vannerie, le sandrif.

Ce papier est encore fabriqué de nos jours de façon traditionnelle à Madagascar.

Cet exemplaire qui consigne des traditions de toutes sortes (recettes médico-magiques, astrologie, théologie, noms de plantes) date du 17e siècle et provient certainement du voyage qu’Étienne de Flacourt effectua dans l’île entre 1648 et 1655.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Mais, qu’il reste idéophonographique ou essentiellement phonétique, tout système d’écriture représente une alliance singulière entre image et parole, car la plupart des systèmes combinent les différentes manières d’attraper le sens et le son de la langue.

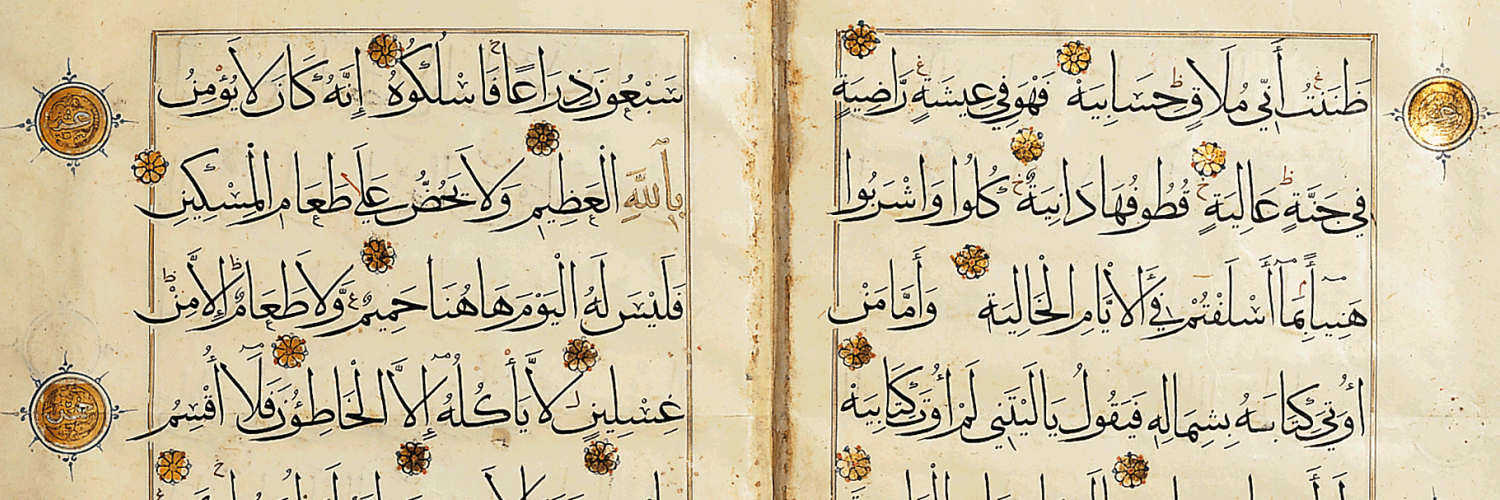

Coran

On distingue dans le texte des signes de vocalisation et des rosettes dorées, rehaussées de points rouges et bleus pour séparer les versets. Les décors circulaires, rouge et or, cernés de bleu, marquent les groupes de cinq ou six versets.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

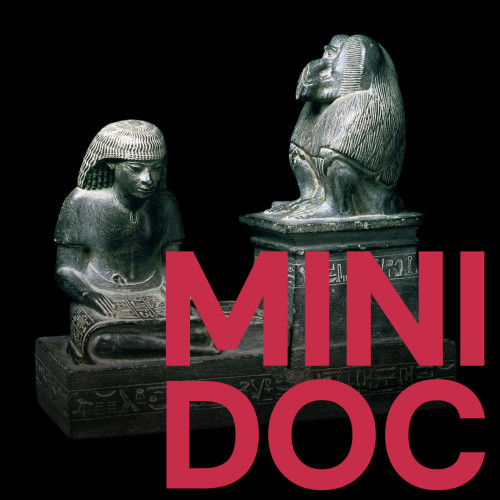

Les systèmes idéophonographiques

Pictogramme

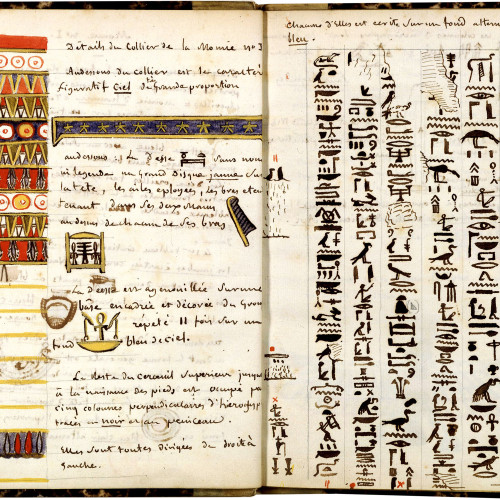

Inscriptions oraculaires

Les vingt-huit petits fragments d’inscriptions sur plastrons de tortues acquis par Paul Pelliot lors de sa mission en Asie centrale et en Chine (1906-1909) proviennent, selon toute vraisemblance, des premières fouilles effectuées à Xiaotun en 1899, sinon en 1904. Les devins cités officiaient sous les règnes de Wuding ou de Zugeng, non encore datés, mais appartenant à la période « tardive » de la dynastie Shang.

Sur le premier fragment, la « craquelure divinatoire » est bien visible, elle est surmontée de la mention [bu] Xuan san, 3e divination de Xuan ; de l’énoncé ne subsistent que deux caractères : yu (au sens propre « le poisson », ici toponyme ? ) dans une graphie encore très pictographique et Bi, nom d’un chef de tribu du roi Wuding. De l’énoncé d’une autre divination, inscrite en haut et à gauche du même fragment, ne sont lisibles que « divination de Ke » bu Ke.

Le second fragment fait état de la divination de Chu datée du jour guimao.

Certaines graphies très fréquentes font encore l’objet de vives controverses : ainsi, le caractère ding, pictogramme du vase rituel posé sur un trépied, semble prendre le sens verbal de « célébrer un rituel divinatoire » dans les inscriptions tardives de la dynastie Shang, tandis que certains préfèrent continuer à le lire zhen, « interroger l’oracle ». On peut noter un caractère complexe, ming, ici patronyme, composé sémantique constitué par la juxtaposition de deux pictogrammes, ceux de la bouche et de l’oiseau, pour signifier « le chant de l’oiseau ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

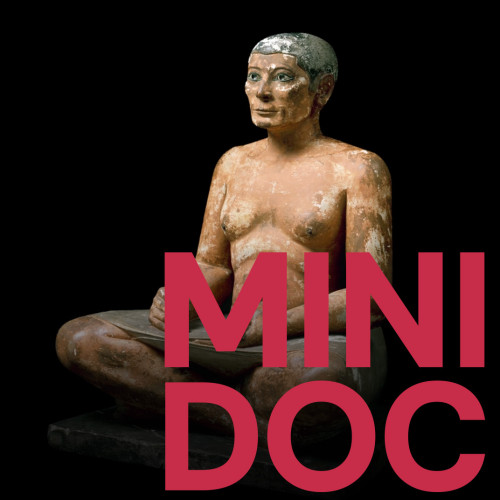

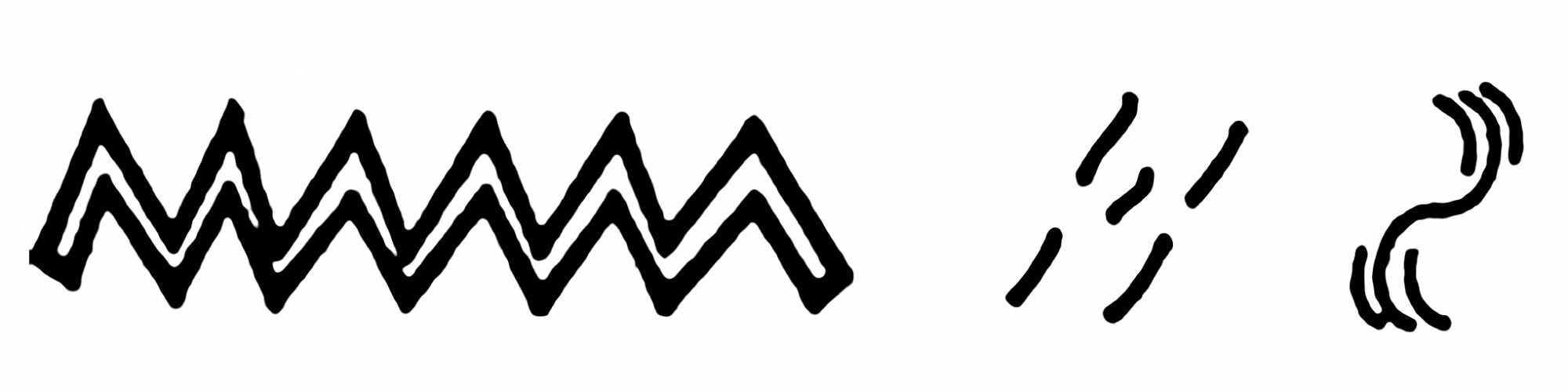

Dans les systèmes idéophonographiques, chaque signe ou « idéogramme » représente un objet ou une idée ; l’allure graphique de ce signe dérive d’un pictogramme, petit dessin schématique et symbolique dans lequel on peut reconnaître la figure d’un objet ou la deviner, comme un poisson ou une étoile.

Idéogramme

À l’origine, l’idéogramme ou « signe-idée » note un concept. Les idéogrammes peuvent donc éventuellement être signifiants dans plusieurs langues et théoriquement compris par des gens ne parlant pas la même langue. Pour autant, ils ne constituent pas une écriture universelle car chaque culture a un code de représentation propre : ainsi, l’eau est représentée chez les Égyptiens par des vagues, chez les Chinois par une évocation du courant, chez les Aztèques par la couleur bleue à l’intérieur d’un récipient. Quand le concept s’exprime par un mot, l’idéogramme devient logogramme.

Idéogramme

À l’origine, l’idéogramme ou « signe-idée » note un concept. Les idéogrammes peuvent donc éventuellement être signifiants dans plusieurs langues et théoriquement compris par des gens ne parlant pas la même langue. Pour autant, ils ne constituent pas une écriture universelle car chaque culture a un code de représentation propre : ainsi, l’eau est représentée chez les Égyptiens par des vagues, chez les Chinois par une évocation du courant, chez les Aztèques par la couleur bleue à l’intérieur d’un récipient. Quand le concept s’exprime par un mot, l’idéogramme devient logogramme.

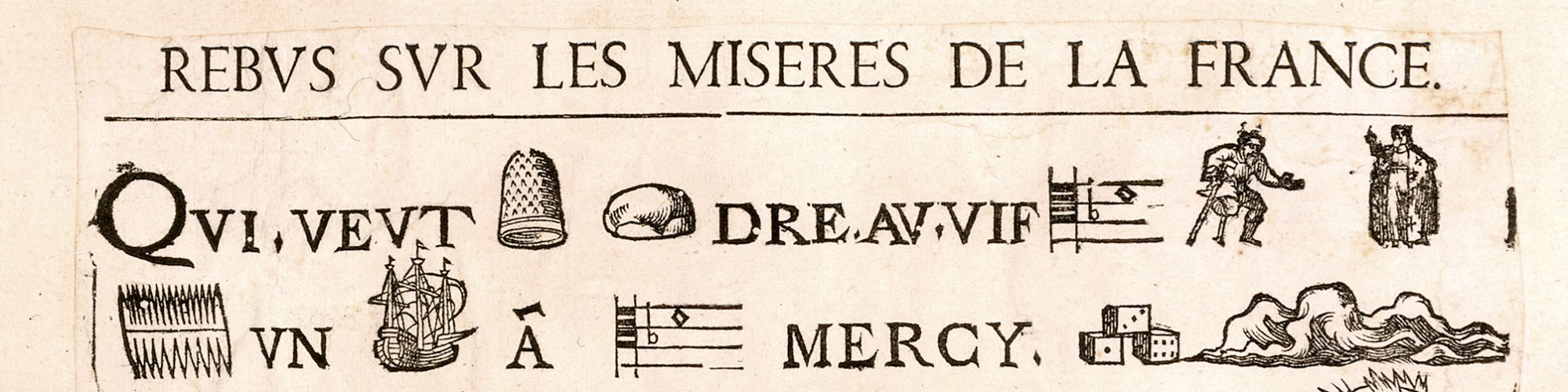

Ces systèmes ne permettent pas d’exprimer facilement les formes grammaticales ni les noms propres : tout le monde ne peut pas s’appeler monsieur Ours Blanc ou madame Gazelle ! Pour pouvoir évoluer, ils doivent intégrer de plus en plus de signes-mots pour leur valeur phonétique, comme dans les rébus.

Rébus sur les misères de la France

Rébus sur les misères de la France

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La part du son

Les exemples cunéiforme, égyptien ou chinois démontrent bien qu’il n’existe pas de système purement idéographique. Ces systèmes, qu’on appelle plutôt idéophonographiques, constituent très tôt des synthèses originales où se combinent et se modulent, avec une grande liberté, notation du sens et notation du son.

Chacun de ces systèmes conserve une relative autonomie par rapport à la langue, utilisant par exemple pour transcrire les idées abstraites le rapprochement de deux ou trois signes pictographiques ou, pour faciliter la lecture, des déterminatifs de classification ne se prononçant pas. Chacun parvient toutefois, en jouant avec les homophones, à transcrire tous les éléments de la langue dont il a besoin.

On retrouve dans les écritures mésoaméricaines, maya et nahuatl, comme dans certaines écritures du continent africain, cette même complexité poussée parfois, selon le génie propre des cultures, jusqu’à la densité de l’énigme.

Stèle magique d’Horus sur les crocodiles

Cette petite stèle appartient à un type appelé « stèles d’Horus sur les crocodiles » du fait de son iconographie. Apparaissant vers la fin du Nouvel Empire (vers 1100 av. J.-C.), elles se présentent jusqu’à l’époque gréco-romaine sous cette forme ou bien tenues par un personnage. Leur taille et leur matériau sont variables.

Le texte hiéroglyphique occupe généralement toute la surface disponible autour du tableau central et des vignettes. Il vise à garantir la guérison d’un homme piqué par un scorpion ou mordu par un serpent : le malade devait boire l’eau ayant ruisselé sur le monument, se chargeant ainsi de la vertu curative des formules.

Pour renforcer leur efficacité, ces formules sont replacées dans un contexte mythologique explicitant les circonstances de leur élaboration.

L’iconographie de la face centrale est liée à ce récit : un garçonnet empoigne des animaux venimeux (serpents, scorpions) ou néfastes (lion, oryx).

Il s’agit d’Horus, fils d’Osiris et d’Isis caché dans les marais du Delta pour échapper à Seth, le meurtrier de son père. Terrassé par le venin d’un animal, Horus est guéri grâce à l’intervention du dieu soleil Rê et aux paroles de Thot, dieu de l’écriture, consignées ici de façon abrégée.

Le texte, se lisant de droite à gauche, débute au dos et continue sur la face avant, puis sur les faces latérales gauche puis droite.

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

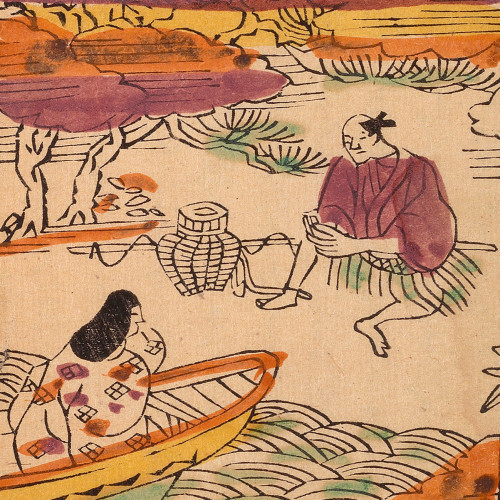

Histoire du pêcheur Urashima Tarô

Ce livret illustré présente les traits caractéristiques de l’un des formats traditionnels de l’écriture japonaise, destiné en priorité aux enfants ou aux femmes : il est écrit à l’aide du syllabaire des hiragana et, dans une proportion infime, de quelques caractères chinois très courants. Une même syllabe y est parfois notée par des kana différents (c’est-à-dire provenant de caractères chinois différents ou provenant d’un même caractère, mais simplifiés différemment).

Aucune ponctuation n’aide à segmenter le texte, mais parfois les signes attachés les uns aux autres dans un même mouvement du pinceau aident à identifier les mots. Enfin, on observe, même si ce n’est pas systématique, l’emploi de deux petits traits à droite de certains signes pour préciser qu’il s’agit d’une consonne sonore.

Ces divers facteurs font que ce type de texte est aujourd’hui très difficilement lisible pour la grande majorité des Japonais.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les systèmes phonographiques

Dans les systèmes alphabétiques, fondés sur une analyse rigoureuse des plus petites unités phoniques du langage - consonnes et voyelles -, on représente chaque phonème par un signe : on peut ainsi noter facilement les sons, indépendamment de leur sens.

Dans les systèmes syllabiques, indiens ou éthiopien notamment, un signe représente une syllabe, c’est-à-dire qu’une seule unité graphique sert à transcrire un ensemble consonne-voyelle (/ba/), voyelle-consonne (/ab/), consonne-voyelle-consonne (/bab/). Il peut exister un signe pour une voyelle isolée, mais elle est alors considérée comme syllabe monolitère et non comme voyelle. Les systèmes mixtes combinent signes alphabétiques et syllabiques.

L’invention de l’alphabet

L’invention de l’alphabet, système d’écriture apte à noter avec un ensemble réduit de signes n’importe quelle suite de sons articulés de notre appareil phonatoire, a représenté une véritable révolution.

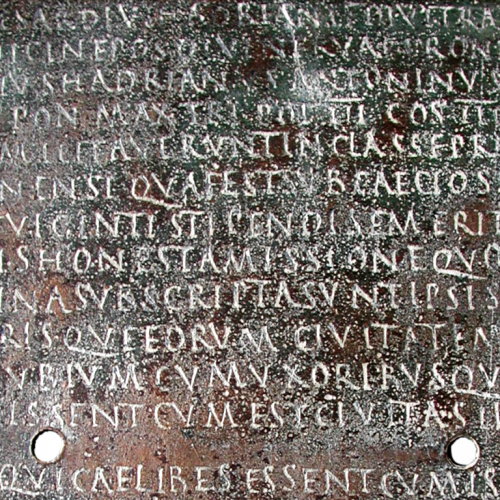

Diplôme militaire latin

Le texte est rédigé en capitales romaines avec de très nombreuses abréviations.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les écritures antérieures, qui utilisaient aussi des signes pour leur valeur phonétique, comme les syllabaires cunéiformes, étaient complexes et employaient par ailleurs un certain nombre de signes non phonétiques : déterminatifs, classificateurs, indicateurs grammaticaux. Le système alphabétique relève d’une convention : il faut accepter qu’il n’y ait pas de lien entre le sens du texte écrit et le dessin des caractères utilisés.

Toutefois, les écritures alphabétiques n’en continuent pas moins de s’appuyer sur la force visuelle de l’image. Bien souvent, la lecture alphabétique identifie le sens des mots en fonction de leur silhouette idéographique. Par ailleurs, l’orthographe, en français par exemple, établit par des signes souvent muets des différences de sens imperceptibles à l’oreille.

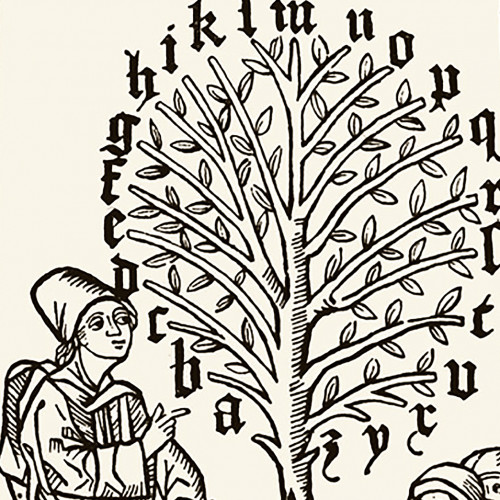

L’arbre à alphabet

Opuscule de Geiler von Kaysersberg

L’image illustre le tout début d’un petit manuel scolaire destiné à l’instruction de jeunes moniales du couvent des Pénitentes de Fribourg à l’extrême fin du Moyen Âge.

La métaphore du savoir adopte volontiers, à cette époque, la forme d’un arbre, à l’instar de l’arbre de la connaissance du jardin du paradis terrestre.

Le premier savoir intellectuel à acquérir étant l’alphabet, l’image de l’arbre à alphabet est-elle naturellement venue à l’idée des pédagogues médiévaux, surtout quand ils sont aussi prédicateurs, comme c’est le cas de Geiler von Kaysersberg : car prêcher, c’est planter un arbre, disent ses confrères…

Au pied de l’arbre à alphabet, où les lettres sont accrochées aux branches comme des pommes, les élèves étudient avec leur maître. Ce dernier montre du doigt la lettre a, donnant le sens de lecture (dans celui des aiguilles d’une montre), le d, comme dominus (maître en latin), touche son chapeau, désignant sa profession ; la lettre maîtresse est le M, initiale de la Vierge Marie, les trois dernières lettres, x, y, z, n’ont pas droit à une branche pour elles toutes seules, mais chacune a un surgeon : les lettres dites « grecques » ne sont pas classées sur le même plan que les autres. C’est pourquoi elles apparaissent à part, à la fin de l’alphabet seulement.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le système alphabétique est un système simple, puisqu’il n’utilise en moyenne qu’une trentaine de signes ; il est donc potentiellement très démocratique et son apprentissage à la portée de tous.

Les familles alphabétiques et syllabiques

D’autres écritures phonographiques, alphabétiques ou syllabiques, se sont répandues depuis l’Antiquité sur la surface du globe. On peut les classer en trois familles :

- les alphabets consonantiques, comme l’araméen dont dérive l’hébreu carré, le nabatéen, le palmyréen, le syriaque et l’arabe ; on classera aussi dans cette catégorie les alphabets libyco-berbères ;

- les alphabets vocaliques, comme l’alphabet grec duquel naît l’alphabet latin, via l’étrusque, et ses dérivés ;

- les syllabaires utilisés en Asie centrale, en Inde et jusqu’en Asie du Sud-Est, en Éthiopie ou plus récemment chez les Inuits.

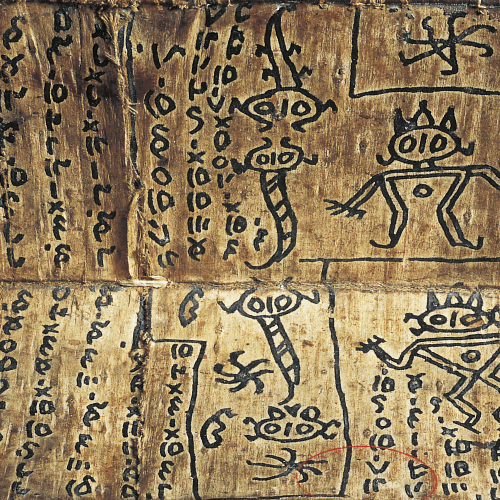

Pormuniyan, recueil médico-magique

Ce recueil de médecine de Sumatra en langue et écriture batakes est écrit sur liber d’agalloche. Le liber, ou aubier, est la partie tendre qui se forme chaque année entre le bois et l’écorce proprement dite d’un arbre.

L’agalloche, un bois précieux de l’Inde orientale et de l’Asie du Sud-Est, est une euphorbiacée dont les concrétions odoriférantes, apparentées au bois de santal, sont connues aussi sous le nom de « bois d’aloès » ou de « bois d’aigle » (aquilaria agallocha). Dioscoride, au Ier siècle apr. J.-C, cite « agallochon » comme support d’écriture.

On ôte ensemble de l’arbre, liber et écorce dure ; celle-ci étant ensuite raclée, on obtient une longue bande relativement souple qui, une fois couverte d’écriture, pliée en accordéon et fixée entre deux plats de bois souvent sculptés, constitue un pustaha, c’est-à-dire un livre. À Java, l’aubier est martelé avec des marteaux de cuivre.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Recueil de textes et d’images

Il n’est pas étonnant de trouver un manuscrit sur parchemin si tardif en Éthiopie, puisque la première presse à imprimerie n’est introduite qu’en 1911 et que l’usage du papier y est encore, à cette époque, très limité.

On constate que les manuscrits copiés sur papier à partir du 19e siècle sont des ouvrages le plus souvent laïques - ou bien, s’ils sont de nature religieuse, à caractère très populaire -, et rédigés en amharique, la langue vernaculaire, et non plus en ge’ez.

Le parchemin reste un matériau noble. Ce n’est que vers 1950 que la production de livres imprimés en Éthiopie dépasse en volume la production de manuscrits, et les scriptoria impériaux existent jusqu’en 1974, bien que leur activité soit alors très réduite.

L’originalité de ce codex réside dans le fait qu’il a été copié et enluminé dans une optique très personnelle, par un personnage d’origine grecque mais ayant adopté la société éthiopienne, le balambaras Giyorgis.

Les textes recueillis dans ce volume sont assez originaux, Livre des philosophes, Sagesse de Sibylle, généalogies et chronologies, roman de Barlaam et Josaphat ; surtout, les peintures en pleine page retracent des éléments de la vie du balambaras Giyorgis. Ceci est tout à fait exceptionnel dans l’art éthiopien, dans lequel l’individu, à moins qu’il ne soit roi ou saint, n’a aucune représentation légitime.

Les folios 24v°-25 montrent le balambaras Giyorgis à cheval, avec, en haut à gauche, la fin de la prophétie annonçant le règne de Tewodros.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

On pourrait penser que, dans sa volonté de retranscrire le plus fidèlement la plus petite unité sonore de la langue, l’invention de l’alphabet marque une rupture définitive avec les systèmes idéographiques. Il n’en est rien. Tout lecteur sait reconnaître de nombreux mots par une lecture globale de l’ensemble des signes qui le composent et les lit aussi comme des pictogrammes.

Tout système d’écriture reste une combinatoire, chaque langue cherchant à épouser un système répondant au mieux à sa structure linguistique.

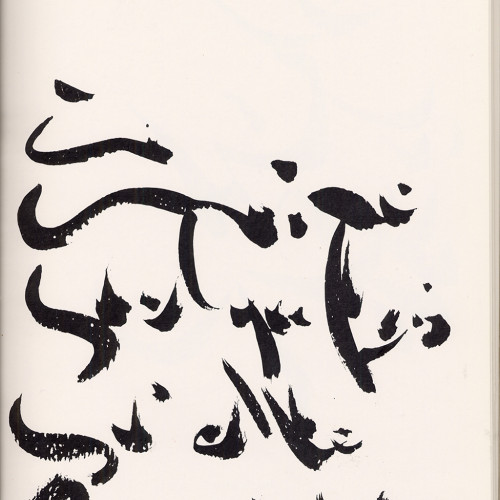

Logbook de Christian Dotremont

De l’aveu de leur propre auteur, les logogrammes sont « des manuscrits de premier jet : le texte, non préétabli, est tracé avec une extrême spontanéité, sans souci des proportions, de la régularité ordinaire, [...] sans souci de lisibilité ». La vitesse du tracé produit une écriture énigmatique dont l’explicitation est donnée par l’auteur.

© ADAGP, 2023

© ADAGP, 2023

Provenance

Cet article provient du site L’aventure des écritures (2002).

Lien permanent

ark:/12148/mmhkztnd3d8dh