Sophie de Ségur

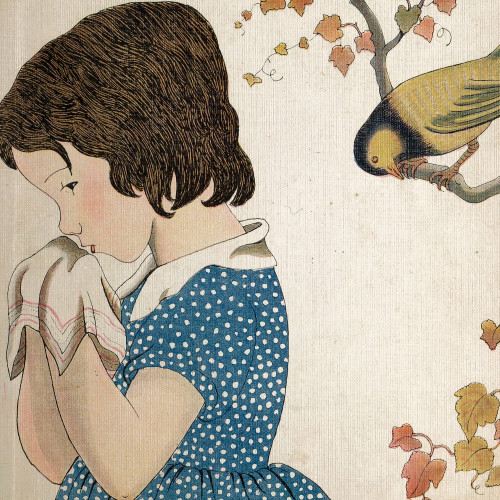

Le repentir peut racheter bien des fautes.

Née à Saint-Pétersbourg en 1799, Sophie Rostopchine arrive à Paris en 1816, où elle épouse en 1819 le comte de Ségur, qui la délaissera bientôt. Elle se consacre alors totalement à ses huit enfants, puis à ses petits-enfants pour lesquels elle écrira dix-neuf histoires, qui connaissent un immense succès : Les Malheurs de Sophie (1858), Les Petites Filles modèles (1858), Le Général Dourakine (1863), Un bon petit diable (1865)... Elle meurt à Paris en 1874.

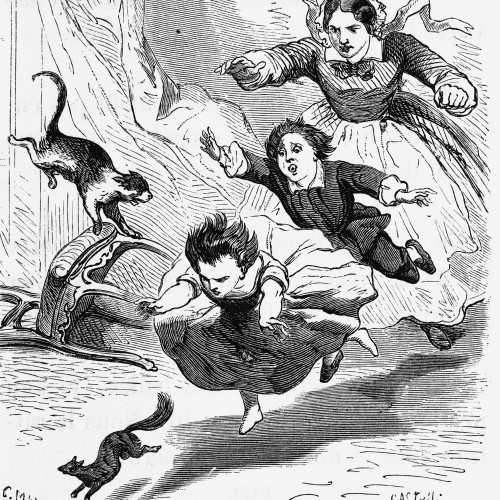

L’univers de la comtesse de Ségur consiste en une société rigide où chacun doit rester à sa place : d’abord les châtelains, puis à leur service domestiques et artisans, enfin les pauvres secourus par les premiers. C’est aussi un monde relativement triste : père généralement absent, mariage malheureux, violence omniprésente qui enserre les enfants, à la fois victimes (punitions corporelles) et persécuteurs (cruauté envers les faibles ou les animaux). Si l’autrice insiste sur le respect de l’ordre établi et la morale religieuse, elle introduit cependant des touches de modernité en montrant que l’autorité vient d’abord de la tendresse. Sa description des enfants est vivante, pleine de naturel, ce qui explique que la comtesse de Ségur soit toujours lue de nos jours, même si le modèle qu’elle propose correspond à une société disparue, celle du Second Empire.