-

Article

ArticleConstruction de la laïcité sous la Révolution française

-

Album

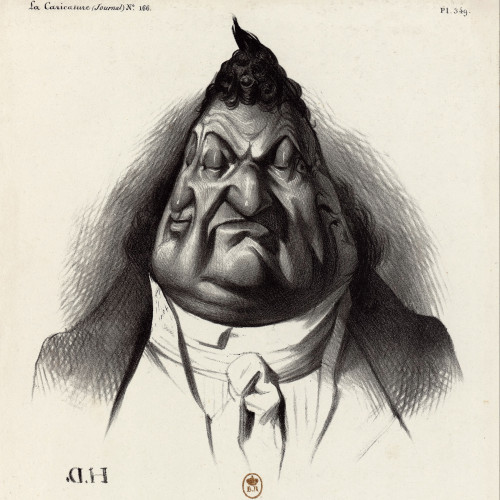

AlbumLa caricature ou le pouvoir de la dérision

-

Article

ArticleLa laïcité, grande œuvre de la IIIe République

-

Article

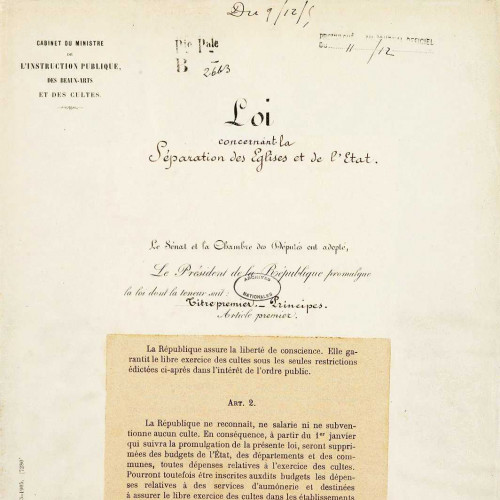

ArticleLa séparation de l'Église et de l'État

-

Album

AlbumDire et représenter la République

-

Article

ArticleNouvelle donne pour la laïcité

-

Anthologie

AnthologieLa laïcité, ennemie des religions ?

-

Anthologie

AnthologieFaut-il limiter la liberté d'expression ?

-

Anthologie

AnthologiePeut-on rire de tout ?

Dire et représenter la République

Ce parcours à travers les documents conservés aux Archives nationales témoigne de l'évolution des représentations de la République avec une iconographie d'autant plus riche que les valeurs républicaines doivent être construites ou réaffirmées. Avec la Révolution, une symbolique se construit autour des notions de liberté, de patrie, ou de démocratie, avec des références inspirées de l'Antiquité gréco-romaine. La Révolution française établit un nouveau lien entre le politique et le religieux. Un siècle plus tard, l'école de Jules Ferry assume cet héritage. La symbolique républicaine se réaffirme en période de tension et de conflits dans un souci de cohésion sociale pour offrir à chacun des supports d'identification et d'adhésion.

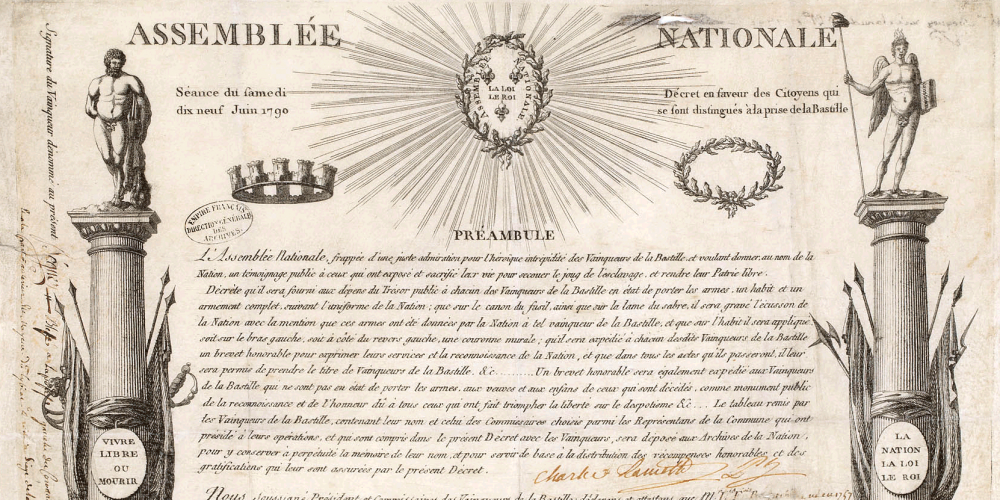

Un diplôme de vainqueur de la Bastille (1790)

En mars 1790, la Commune de Paris nomme une commission des « Vainqueurs de la Bastille ». Il s’agit de distinguer ceux qui ont participé à l’attaque de la forteresse ou qui y ont perdu un proche. La liste, établie en juin, consigne les noms de plus de 950 combattants. Elle est déposée aux Archives nationales.

Les récompenses sont hautement symboliques. Chaque vainqueur reçoit un habit, des armes, un petit insigne représentant une « couronne murale », c’est-à-dire cinq tours reliées par une muraille, ainsi qu’un diplôme. Ce dernier document est imprimé sur parchemin et cacheté de cire rouge. Il rappelle les intentions de l’Assemblée nationale et doit être signé par son titulaire. Les textes et les décors évoquent la force et la sagesse du peuple. Deux colonnes d’Hercule, qui pour l’homme de l’Antiquité marquaient l’entrée dans le monde civilisé, sont surmontées l’une du héros grec, l’autre d’un génie de la France tenant dans sa main la constitution, alors en cours d’élaboration. Des extraits de la Déclaration des droits de l’homme et du serment de fidélité au nouveau régime sont gravés sur les bases des colonnes.

Au bas du diplôme, la scène fondatrice de la prise de la Bastille est surmontée d’un coq. En latin, le nom de l’animal (gallus) est aussi celui du peuple gaulois (Gallus). Ce jeu de mot, que l’on trouve déjà dans la Vie des douze Césars de Suétone, concoure à faire de l’animal un emblème du peuple français. Le coq, dont le chant signale le lever du soleil, est un symbole de vigilance. Il renvoie l’homme de la Révolution à cette vertu essentielle.

© Bibliothèque nationale de France

La fête de la Fédération (14 juillet 1790)

Le 14 juillet 1790, sur le Champs-de-Mars de Paris, est célébrée la fête de la Fédération. Au centre du dispositif, l’évêque d’Autun, Talleyrand, dit la messe debout sur un autel de la Patrie entouré de trois-cents prêtres. Puis, défilent les représentants des gardes nationaux venus des quatre-vingt-trois départements français. Le général Lafayette prononce un serment, au nom de tous les engagés de la Garde nationale. Son discours commence par des mots lourds de sens : « Nous jurons de rester à jamais fidèles à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale ». Louis XVI et Marie-Antoinette font le même serment.

Sur cette page d’almanach, deux arbres de la liberté – jaillissant de cornes d’abondances et ornés des portraits des pères de la Révolution – évoquent les fêtes qui ont lieu dans tout le royaume. Les symboles de l’ancienne France sont mêlés à ceux des temps nouveaux : les trois fleurs de lys du blason royal sont encadrées de drapeaux tricolores aux bandes horizontales. Les drapeaux rouges sont ceux de la Garde nationale. La loi martiale du 20 octobre 1789 sur la prévention des émeutes et des actes violents prévoit leur déploiement, avant toute intervention de cette force publique. Au sommet de l’image, sous le bonnet phrygien, la nouvelle devise est une référence au fait que Louis XVI est désormais roi « par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’État ». Ce titre a été fixé par un décret du 10 octobre 1789.

La nouvelle hiérarchie des symboles relègue la croix, à peine visible, au centre de la composition.

© Bibliothèque nationale de France

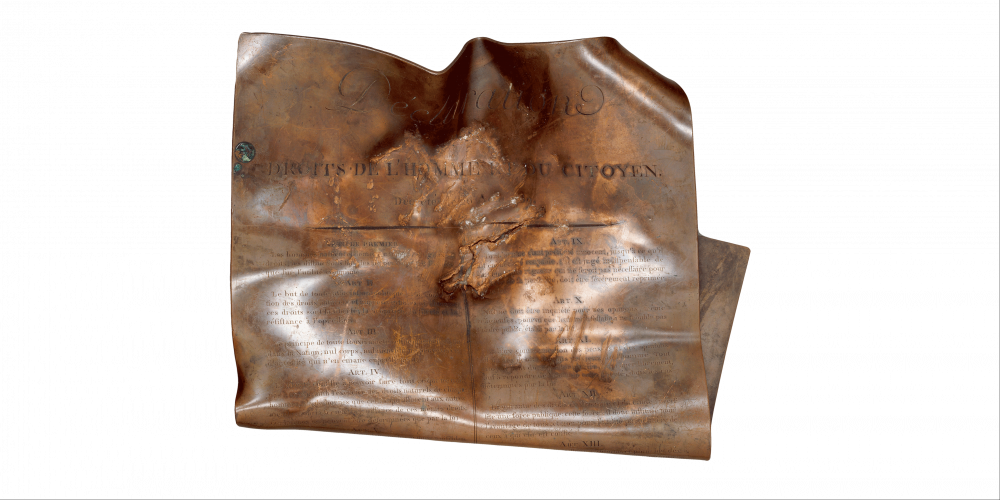

Une version gravée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1792)

En 1792, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est gravée sur une plaque de cuivre placée, avec d’autres objets commémoratifs, dans les soubassements d’un monument dédié à la Liberté devant être érigé à l’emplacement de la Bastille. Après la chute de la monarchie, en septembre 1792, la Convention travaille à la rédaction d’une nouvelle constitution. Le texte doit être précédé d’une Déclaration rénovée qui proclame, notamment, le droit à l’insurrection. Rendu provisoirement obsolète, cet exemplaire de la Déclaration de 1789 est pilonné par une presse et confié aux Archives nationales – institution elle aussi née de la Révolution.

Matérialisation d’un texte aujourd’hui intégré au « bloc de constitutionnalité » du droit français – c’est-à-dire à l’ensemble des normes dont il faut tenir compte pour contrôler nos lois –, cet objet est conservé dans l’armoire de fer, aux Archives nationales, aux côtés des originaux de toutes les constitutions de la France.

© Bibliothèque nationale de France

Le sceau des Archives de la Nation (1792)

Suite à la journée révolutionnaire du 10 août qui entraîne la déchéance de Louis XVI, la monarchie est abolie le 21 septembre 1792. À la place du portrait et du sceau du roi, qui personnalisait l’État, il faut instaurer un symbole visuel de la République. Dès le 25 septembre, la nouvelle assemblée nationale, la Convention, décide par décret que « le sceau des Archives nationales serait changé et que ce changement serait étendu aux sceaux de tous les corps administratifs ». L’objet devait ainsi porter pour type « la France sous les traits d’une femme vêtue à l’antique, debout, tenant de la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la liberté, la gauche appuyée sur un faisceau d’armes ; à ses pieds un gouvernail et pour légende ces mots : Archives de la République française ».

Le choix se porte donc sur une allégorie de la Liberté pour incarner la République. Son adoption par les Révolutionnaires de 1792 conditionne, pour longtemps, l’imagerie républicaine et est à l’origine d’une réelle ambiguïté. En effet, l’allégorie va représenter, dans la lente construction de l’emblématique de l’État français, à la fois la République, la Liberté, la France voire par extension la Patrie.

© Bibliothèque nationale de France

Décors révolutionnaires (1793)

Ce papier peint, orné de symboles révolutionnaires, tapissait les murs de la salle de réunion du Comité de Salut public. Installé dans le palais des Tuileries, devenu Palais national, le Comité de Salut public, créé le 6 avril 1793 par la Convention, occupait la Petite galerie située entre le « Pavillon de l’Unité », où se trouvaient localisées les Archives nationales, et le « Pavillon de l’Égalité » (respectivement, anciens Pavillon de l’Horloge et Pavillon de Flore). Les papiers peints en couleurs, qui se sont largement développés dans le courant du 18e siècle, se caractérisaient par des motifs géométriques ou floraux et des dessins en trompe-l’œil. Imprimé à la planche, ce matériau de décoration était propice à la diffusion d’une iconographie républicaine. On retrouve ainsi les emblèmes qui vont incarner jusqu’à nos jours la République : les faisceaux de licteur, héritage antique, symbole de l’union et de la force armée ; le bonnet phrygien, orné d’une couronne de lauriers, fiché sur une pique ; les cocardes et bandeaux aux trois couleurs encore disposées sans ordre fixe ; la devise « Liberté, Égalité », les deux principes qui figurent dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (la triade « Liberté, Égalité, Fraternité » n’étant officialisée qu’en 1848) ; un message d’unité, « Soyons unis, nous serons invincibles », qui s’explique par le contexte armé difficile de la France de 1793.

D’autres papiers peints révolutionnaires, portant les emblèmes de la Révolution ou de la République, sont encore régulièrement découverts à l’occasion de travaux, en particulier dans des édifices religieux qui ont été convertis en temples de la Raison sous la Révolution.

© Bibliothèque nationale de France

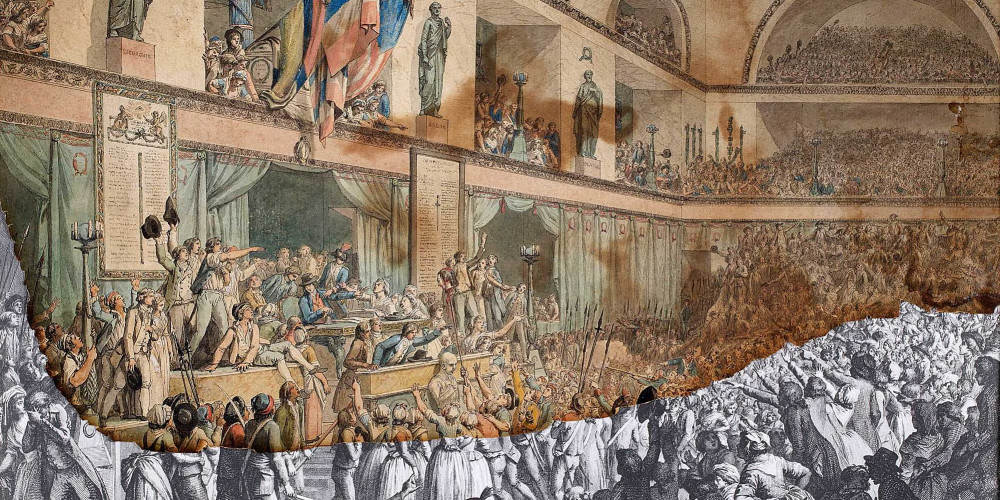

Un assassinat à la Convention (1795)

De mai 1793 jusqu’à sa séparation, en 1795, la Convention siège dans l’ancien théâtre du palais des Tuileries. La symbolique et les décors y empruntent beaucoup à l’Antiquité. Au-dessus de la tribune, derrière les bannières de nations ayant récemment conquis leur indépendance, le faisceau romain symbolise l’union et la force. Le 10 août 1793, cet objet composé de 87 piques, en référence au nombre de départements français, occupait déjà une place d’honneur sur l’hôtel de la Patrie dressé sur le Champs-de-Mars pour la fête de « l’indivisibilité de la République ». De part et d’autre de la tribune, les reproductions des versions de 1793 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la constitution de la République renvoient au principe d’égalité.

Depuis les balcons, le peuple peut librement suivre les travaux de l’Assemblée. Mais, ici, c’est une scène d’émeute que l’artiste représente ici. Le 1erprairial de l’an III, la Convention réprime une manifestation de parisiens victimes de la disette et de la misère. Ferraud, député des Hautes-Pyrénées, veut s’opposer à la foule qui tente de forcer les portes de l’Assemblée pour exprimer son mécontentement. Il est tué d’un coup de pistolet. Placée au centre de la composition, sa tête coupée et mise au bout d’une pique est portée jusqu’au président Boissy d’Anglas.

© Bibliothèque nationale de France

Les tribulations de La République – épisode 1 (1848)

La Révolution de février 1848 entraîne la proclamation de la IIe République. Dès le mois de mars, le gouvernement provisoire, à l’initiative de Ledru-Rollin, ministre de l’Intérieur, organise un concours de peinture et de sculpture ouvert aux artistes pour « la figure symbolique de la République française ». Aucun prix n’est attribué dans le cadre du concours de peinture. En effet, les œuvres présentées sont jugées décevantes et sans grande originalité. Elles sont surtout trop empreintes de symboles qui rappellent les accents révolutionnaires de 1789, avec lesquels les républicains modérés, portés au pouvoir après les élections du mois d’avril, souhaitent rompre pour privilégier davantage les idées de fraternité, de liberté et de paix sociale.

En revanche, le concours de sculpture aboutit. Le lauréat en est le sculpteur Jean-François Soitoux, élève de Feuchère et de David d’Angers, qui propose une allégorie très consensuelle de La République, représentée debout, grave et posée, drapée à l’antique. Le sculpteur a préféré au bonnet phrygien une couronne de feuillage surmontée d’une étoile à quatre branches, symbole de lumière. Le front de la statue est ceint d’un bandeau où on lit « République démocratique. 24 février ». La main gauche est posée sur un faisceau républicain, couvert d’un bouquet de feuillage (et non de la pique ou du bonnet phrygien), tandis que la main droite, armée d’un glaive, protège un niveau (l’égalité), une ruche (le travail) et un texte de constitution. Enfin, l’allégorie foule à ses pieds une couronne royale peu visible de face.

La prise de pouvoir par Napoléon III compromet l’installation de la statue, qui n’est finalement érigée, place de l’Institut à Paris, qu’en 1880. Les débuts de la IIIe République marquent en effet le développement d’une statuaire dédiée à la République, sous la forme de statues monumentales ou de bustes de mairie.

© Bibliothèque nationale de France

« La France toujours grande » (1867)

La proclamation du Second Empire éclipse pour plusieurs années les représentations d’effigies républicaines. Vouées à la clandestinité, celles-ci se miniaturisent. Dans le même temps, le nom de Marianne commence à être assimilé – d’abord dans le Midi, puis à Paris – à la contestation républicaine, pour finir par personnifier la République que l’on attend.

Le Second Empire autorise des représentations non plus de la République mais de la France. C’est dans ce contexte que Joseph Devers, peintre, céramiste et sculpteur, ancien élève de Rude, réalise pour l’exposition universelle de 1867, deux bustes monumentaux, en faïence émaillée, de la « France toujours grande » et de l’« Italie toujours belle » (Semprè Italia bella). La France est représentée sous les traits d’une femme au port altier, sévère sans être austère, combinant calme et force. Elle est coiffée selon la mode de l’époque, les cheveux souples attachés en chignon, laissant échapper deux tresses à la hauteur des oreilles. Le tout est couronné d’un diadème de feuillage surmonté d’une étoile à six branches, symbolisant la lumière et le progrès. Le buste laisse entrevoir une tunique à l’antique, portée avec une cuirasse à écailles, évoquant la force guerrière. Restés propriété de la veuve de Devers, l’État se porte acquéreur des bustes en 1883, avec l’idée qu’ils « orneront avec une certaine pompe un grand escalier de monument public ».

© Bibliothèque nationale de France

Des insignes représentatifs (1875)

Dès 1789, les députés de l’Assemblée nationale devaient présenter une carte d’entrée pour pouvoir accéder à la salle des séances. Cette carte est remplacée, en 1795, par une médaille nominative dont l’usage s’est maintenu sous les régimes politiques suivants. Par ailleurs, en 1792, les députés décidaient la création d’un insigne – à l’origine, un ruban tricolore – pour se distinguer des autres citoyens.

Aujourd’hui encore, outre la documentation qui lui est remise après son élection, le député reçoit une mallette contenant les marques de sa fonction : écharpe tricolore, carte magnétique d’identité de député, cocarde à apposer sur le pare-brise du véhicule et insigne à porter dans les cérémonies publiques. La forme de cet insigne, définie en 1875, sous la IIIe République, lui a valu d’être communément appelé « baromètre ». Il s’agit d’une broche métallique représentant un faisceau de licteur, dit encore faisceau de la République, surmonté d’une main de justice et orné d’une cocarde tricolore avec les inscriptions CHAMBRE DES DEPUTES et RF. Le monogramme, ou sigle, RF, abréviation de « République française » s’impose au début de la IIIe République pour remplacer le chiffre impérial N que Napoléon III avait multiplié sur les bâtiments et insignes publics. Il permet à la République d’écarter l’utilisation d’un blason, jugé trop aristocratique et « Ancien Régime ». Les artistes de la IIIe République en ont fait très souvent un vrai motif décoratif, déclinant des typographies recherchées, jouant sur le relief ou l’inscrivant dans des cartouches.

L’insigne actuel a vu le retour du bonnet phrygien en lieu et place de la main de justice.

© Bibliothèque nationale de France

Écharpe et insigne de sénateur (1876)

La seconde Chambre naît en France en1795, pendant le Directoire, sous le nom de Conseil des Anciens. Mais c’est avec le Consulat puis l’Empire, qu’elle prend le nom de Sénat. Ses représentants disposent, comme les députés, de médailles et d’insignes qui ont évolué en fonction des régimes.

La IIIe République reprend à son compte l’idée d’une Chambre haute et crée pour les sénateurs un insigne en bronze doré, argent et émail, composé de faisceaux entrecroisés, chacun surmonté d’une main de justice et portant respectivement les deux lettres « R » et « F ». Au centre de l’insigne, se déploie une cocarde tricolore avec les inscriptions REPUBLIQUE FRANÇAISE * SENAT *, encadrant une tête d’Omphale, de profil, coiffée de la leontè, peau du lion de Némée, attribut d’Héraclès.

Le modèle s’est imposé en mai 1849, quand l’Assemblée législative introduit dans la médaille d’identité des députés une tête de femme de profil coiffée d’une dépouille de lion, dont la disposition peut évoquer un bonnet phrygien. Pour rappel, Omphale, reine de Lydie, achète comme esclave Héraclès qui doit expier le meurtre d’Iphitos. Elle lui confie la tâche de débarrasser son royaume de divers monstres et brigands. Séduite par ses exploits, Omphale découvre les origines du héros et lui rend sa liberté. Le couple échange alors vêtements, attributs et rôle : on a ainsi une Omphale portant avec grâce et force les attributs d’Héraclès. Le Sénat reprend à son compte cette représentation dans l’insigne de ses membres, à partir de 1876.

© Bibliothèque nationale de France

La République triomphante (1880)

Le 14 juillet 1880, le président de la République, Jules Grévy, remet leurs drapeaux à différents régiments au centre de l’hippodrome de Longchamps. À ses côtés, se tient le président de la Chambre des députés, Léon Gambetta. Pour la première fois, on célèbre officiellement ce jour-là la fête nationale. En représentant un moment particulier de la journée, l’auteur anonyme de la lithographie entend valoriser l’armée auprès d’une population encore frappée par la guerre de 1870. À gauche de l’image, une allégorie contemple la scène : elle représente à la fois la France (drapeau tricolore) et la liberté (bonnet phrygien).

Aux yeux de l’artiste, la IIIe République est à la fois réconciliatrice et pacificatrice. Deux autres événements nous le rappellent, représentés dans la partie supérieure de l’image : le retour d’exil des communards amnistiés à bord du navire « La Loire », à gauche, auquel répond symboliquement, à droite, la prise de la Bastille – déjà célébrée officiellement par la nation, lors de la Fête de la fédération de 1790. Au centre de la composition, le cartouche contenant les initiales RF, pour « République française », vient sceller l’avènement d’une nouvelle ère.

© Bibliothèque nationale de France

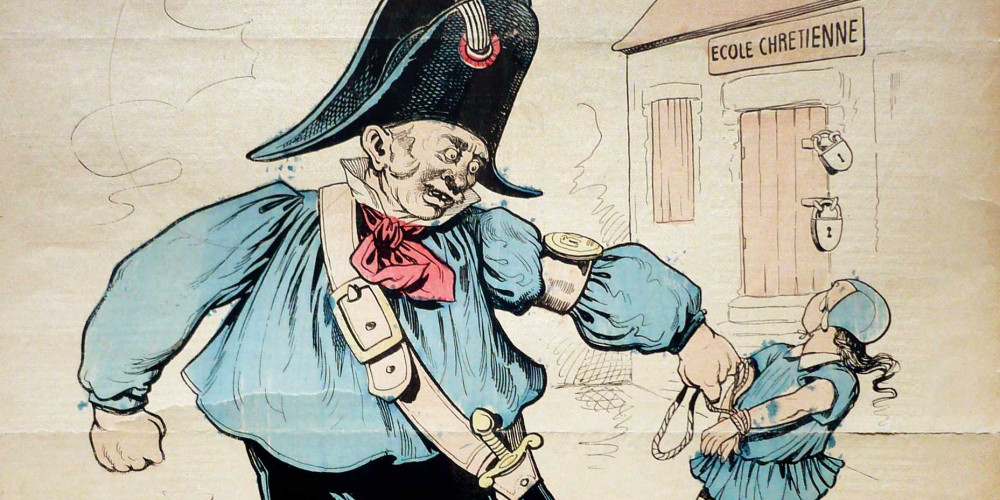

École laïque contre école confessionnelle (1886)

La loi Goblet sur l’école du 30 octobre 1886 complète celle, célèbre, de 1882 : elle confie à un personnel exclusivement laïque l’enseignement au sein des écoles publiques. C’est une conséquence supposée de son application que le caricaturiste Gibet entend représenter à la une de l’hebdomadaire Le Pilori.

Au centre de l’image, un personnage est curieusement costumé. Il porte les guêtres et le traditionnel bicorne du gendarme, mais aussi la blouse et le foulard de l’ouvrier. Il incarne la République vue par ses adversaires, à la fois populaire et répressive. L’homme tire brusquement à lui une corde à laquelle est attaché un enfant. La violence du geste renvoie à une autre évoquée par le nom du journal, « Le Pilori ». Elle est caractéristique d’une époque où l’on n’hésite pas à malmener physiquement un adversaire politique que l’on « cloue au pilori ». Pour l’enfant, tout retour à une « école chrétienne », représentée à l’arrière-plan, semble impossible. Elle est d’ailleurs verrouillée. De celle qui a été choisie pour lui, on ne distingue qu’une rambarde d’escalier. Le message est clair : entrer à école laïque revient à faire un saut dans l’inconnu.

La laïcité est représentée comme source de conflits, dans de nombreux articles publiés par l’hebdomadaire bonapartiste. La réalité des faits vient contredire l’accusation. En dépit de manifestations ou d’avertissements, reproduits au bas de la page, la nouvelle loi ne provoque que peu de troubles à l’ordre public.

© Bibliothèque nationale de France

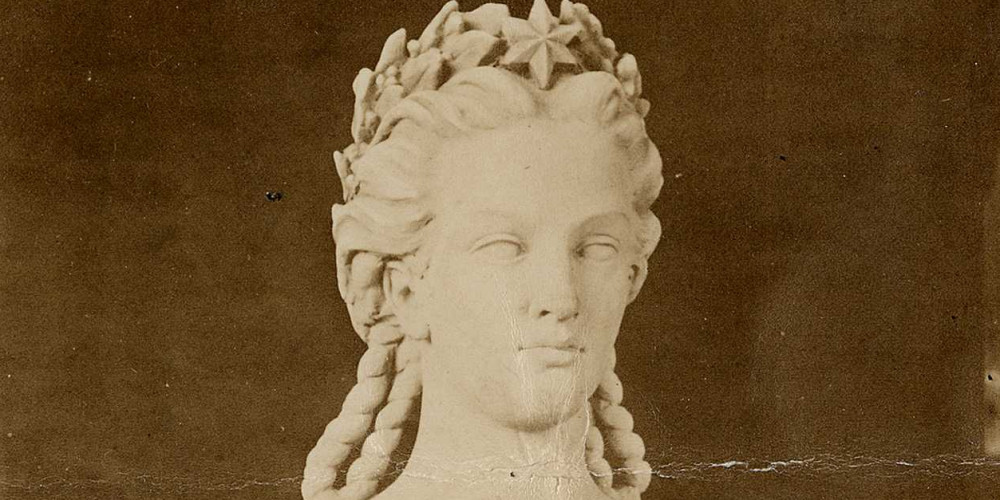

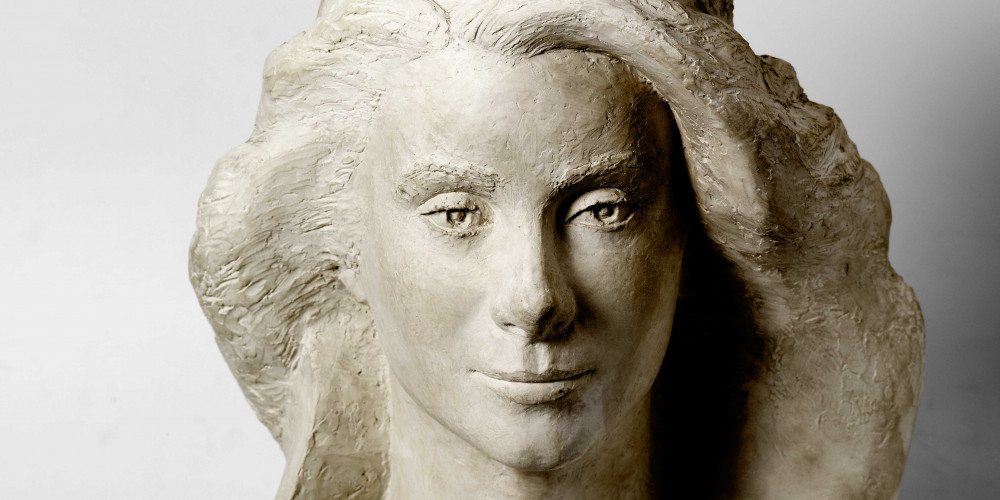

Des bustes à la gloire de la République (1903)

Le buste du roi, sous l’Ancien Régime, était une représentation personnifiée de l’État. Après l’instauration de la IIIe République, le buste de la République ou de Marianne, figure abstraite et idéale, devient le symbole le plus connu du régime. En 1884, un décret impose l’existence d’une mairie dans chaque commune. Même si la présence d’un buste de la République n’y est pas obligatoire, de nombreuses municipalités cherchent à se doter d’une représentation de Marianne. Les demandes auprès de l’administration des Beaux-Arts affluent, et les Archives nationales ont ainsi gardé la trace d’une série de bustes réalisées pour les mairies et les édifices publics. Parfois, l’État fait un don à la commune ; plus fréquemment la mairie ou un particulier en fait l’acquisition. Il arrive également que les administrés constituent un comité de souscription pour l’achat de l’œuvre. C’est le cas à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, pour cette Marianne. Le maire de la commune préside, en 1903, un comité de souscripteurs pour l’érection « d’un monument à la gloire de la République ». La réalisation du monument est confiée à l’architecte Ferrant. Le sculpteur Boiteux se charge du décor de moulures et d’ornements du socle, destiné à supporter le buste en bronze réalisé d’après ce plâtre de René Carillon.

Le monument exprime la ferveur républicaine. Le bonnet phrygien, qui incarnait trop la Marianne combattante et avait été écarté des représentations entre 1871 et 1880, réapparaît. Il est en revanche dissimulé par la présence d’une couronne végétale qui encadre la chevelure. Par ailleurs, cette République est à la fois grave et sereine ; le traitement du vêtement, l’attitude, la vivacité du regard traduisent la vigilance et une confiance dans la stabilité du régime, garante de prospérité et de paix, comme l’évoquent les lettres « PAX » portées en bandoulière sur la bordure du vêtement.

© Bibliothèque nationale de France

Une représentation désuète (1910)

« La République souriante montre les chaînes de l’esclavage brisées. Le coq gaulois chante la liberté et la main droite tient une épée, signe de force, appuyée sur les tables des Droits de l’homme ». Telle est la description que fait le sculpteur Charles Bailly de son œuvre, en marge de cette photographie, quand il sollicite en 1910 l’administration des Beaux-Arts pour la commande d’exécution en marbre.

L’accueil est plus que mitigé. L’inspecteur des Beaux-Arts dénonce : « Je ne connais rien de plus pauvre comme exécution, de plus banal comme conception que cette image de La République ». En effet, depuis 1880, le régime s’est affirmé et proclame ses valeurs par l’adoption d’une multitude de symboles qui envahissent la statuaire républicaine. En 1910, le genre est largement consommé et la proposition de Charles Bailly n’est en rien novatrice. Ce n’est plus une République au combat qui brise ses chaînes qui est au goût du jour, mais une République stable et triomphante. L’image même du coq, qui reste assimilé à un animal de basse-cour, n’est plus autant prisée et semble manquer de noblesse. La guerre de 1914-1918 puis l’essor des compétitions sportives vont lui offrir une nouvelle vigueur...

© Bibliothèque nationale de France

Marianne s’en va en guerre ! (1914-1915)

La Première Guerre mondiale voit la publication de près de 80000 modèles différents de cartes postales illustrées. Il faut effectivement offrir aux soldats et à leurs familles la possibilité de communiquer, mais aussi de contrôler facilement le contenu des échanges et de délivrer des messages patriotiques. Ainsi, parmi les genres proposés par les éditeurs (ici, un éditeur au nom évocateur de Gloria) figurent les cartes dites de « fantaisie-patriotique ». Il s’agit de scènes réalisées en atelier, caractérisées par des poses théâtralisées. En 1914, les Français sont familiarisés avec l’imagerie républicaine et ils n’ont pas le moindre doute sur l’identité du personnage féminin, vêtu d’une tunique à l’antique, coiffé d’un bonnet phrygien : les bustes et statues de Marianne, incarnation de la France, ont largement envahi la scène publique depuis l’instauration de la IIIe République. La légende qui accompagne l’image, « Défendons la France », confirme l’interprétation. Cette défense est symbolisée par la présence de trois soldats faisant rempart de leur corps et incarnant la mobilisation de trois armes : l’infanterie, à droite, avec ce fantassin reconnaissable à son pantalon garance et sa capote bleue ; l’artillerie, à gauche, qui foule aux pieds un casque à pointe renversé ; la cavalerie enfin, au centre, avec la présence de ce hussard coiffé du shako caractéristique. Pour autant, Marianne n’est pas passive : elle brandit glaive et bouclier ; sa tunique se double d’une cuirasse à écailles ornée d’une Gorgone. Elle rappelle, par le port de ces attributs, Athéna/Minerve, déesse guerrière qui combat pour les causes justes et la défense de la civilisation contre la barbarie, ici, l’Allemand, auquel on doit le paysage de désolation (arbre mort) et de destruction (église en flamme) de l’arrière-plan. Ceinte d’une écharpe tricolore, cette Marianne polysémique personnifie à la fois la France, la République et la Patrie.

© Bibliothèque nationale de France

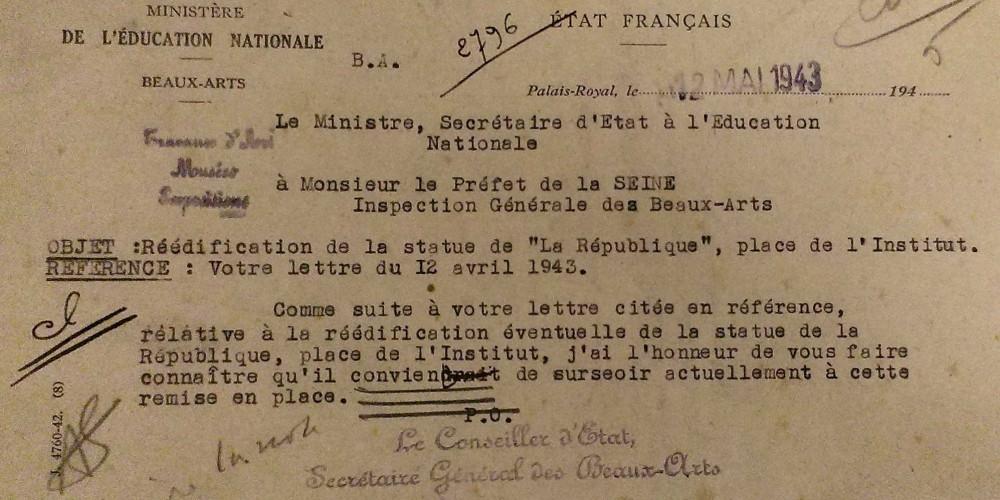

Les tribulations de La République – épisode 2 (1943)

En octobre 1942, la statue La République de Soitoux est mutilée « par des inconnus » place de l’Institut à Paris. Elle est déposée, par les services de la préfecture de la Seine, pour restauration. La question se pose alors de l’opportunité de procéder à sa réédification. En réponse, le secrétaire général des Beaux-Arts, Louis Hautecoeur, décide en mai 1943 « de surseoir à la remise en place » en vertu de la loi du 13 janvier 1942 qui instaure un dispositif permettant de contrôler la construction de monuments pour la « protection des perspectives et des sites ». Le recours à cette loi, surtout dans le contexte particulier de l’époque, constitue surtout le moyen d’instaurer une censure politique et artistique. En effet, le régime de Vichy abolit le nom officiel de « République française » pour lui substituer celui d’ « État français ». La France de Vichy écarte ainsi volontairement une partie de la symbolique républicaine pour la remplacer par celle du maréchal Pétain : portraits, francisque, auxquels s’ajoute la devise « Travail, Famille, Patrie ». La récupération des métaux non ferreux, dont le bronze, composant de nombreuses statues, permet sous couvert des restrictions économiques que connaît le pays ou au nom des exigences de l’Occupant, d’expurger le décor urbain de la statuaire républicaine. Bien qu’en marbre, La République de Soitoux en sera également la victime.

Il faut attendre le 23 septembre 1992, lors de la célébration du bicentenaire de la proclamation de la République, pour que la statue retrouve sa place.

© Bibliothèque nationale de France

Un tract anonyme (Seconde Guerre mondiale)

Dans un contexte de pénurie de papier et de manque de moyens d’impression, les Résistants privilégient le texte aux images dans les documents qu’ils distribuent au risque de leurs vies. Toutefois, les représentations iconographiques de Marianne peuvent avoir un effet mobilisateur pour les patriotes français engagés dans la lutte contre le régime de Vichy et l’envahisseur allemands. Identifiée par son bonnet phrygien et rappelant par ses tresses et ses bracelets les puissantes déesses du monde « gaulois » auquel la propagande officielle du maréchal Pétain se réfère, cette allégorie en marche est aussi associée à quelques éléments plus classiques de la représentation du pouvoir. On peut voir dans cette représentation naïve une réponse à la propagande officielle qui tente d’exclure Marianne de l’espace public.

Le manteau d’hermine évoque la souveraineté. Quelques objets disposés aux pieds de l’allégorie évoquent les arts traditionnellement représentés sur le sceau de la République. À l’arrière-plan, devant un soleil levant et une croix de Lorraine qui renvoient à l’est – c’est-à-dire au renouveau du jour – défile l’avant-garde d’une armée victorieuse, que l’on devine être celle de la France Libre.

À la Libération, ce tract non daté et de fabrication artisanale est mis sous scellés par la Justice. Un collaborateur du régime de Vichy avait voulu l’utiliser pour dénoncer des Résistants. Le document est toujours conservé dans le fonds des archives de la cour spéciale de Justice mise en place à la Libération.

© Bibliothèque nationale de France

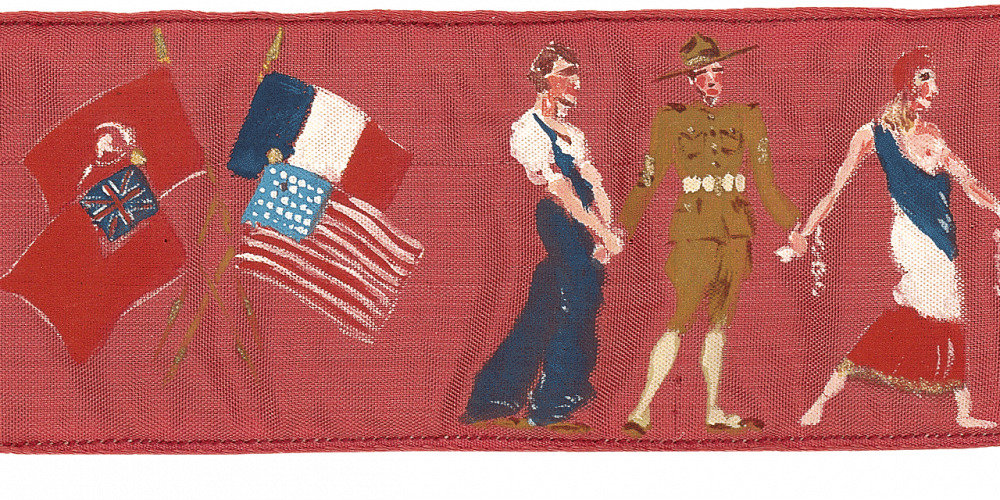

Une ceinture pour fêter la Libération

« Cette ceinture a été achetée au moment de la Libération de Paris, en septembre 1944. Elle représente les jeunes parisiennes dansant avec les soldats alliés ». Geneviève Janin donne, avec ces mots, le contexte de l’acquisition d’un objet aujourd’hui déposé aux Archives nationales. Dans ses Mémoires de Jeunesse, elle revient encore sur l’atmosphère qui entoure des heures historiques. « Mes souvenirs de la journée du 25 août passée dans ce cadre ont gardé une tonalité auditive assourdissante. Paris tout entier vivait sa libération sur le trottoir, au milieu des combattants et, par les portes-fenêtres ouvertes sur le perron de la cour, s’engouffrait le défoulement collectif d’un peuple hors de lui-même ; rumeur d’exaltation déferlant en vagues successives de joie et de peur, d’enthousiasme et de haine, mêlées aux échos des combats (...) ».

Élément central ornant la ceinture, une Marianne ayant brisé ses chaînes donne la main à un groupe de soldats alliés, facilement identifiables par leurs uniformes et les drapeaux qui les entourent. Près d’eux, un personnage en bleu de travail incarne le peuple de Paris soulevé contre l’envahisseur. De part et d’autre de ce groupe principal, des jeunes filles dansent sur ce que l’on imagine être des airs typiques des pays représentés. La ceinture est frappée de croix de Lorraine ornées de palmes de la Victoire.

Geneviève Janin, jeune bachelière engagée dans le mouvement « Défense de la France » dès 1943, gardera toute sa vie un souvenir ému d’un moment d’intense joie. Donnant une vision idéalisée de la sortie de la guerre, l’objet témoigne de manière émouvante de l’appropriation spontanée des symboles de la République par ceux qui l’ont défendue.

© Archives nationales

« Aux armes citoyens » (1943-1944)

L’insurrection nationale dirigée par la Résistance et la France Libre évoque, pour certains, le départ de volontaires et la levée en masse des années 1792-1793. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, de très nombreux tracts, articles et documents de propagande s’y réfèrent. Cette affichette produite à Alger par le gouvernement du général de Gaulle participe de ce mouvement. Rappelant la technique du photo-montage, très en vogue avant la guerre, le dispositif iconographique est tout entier tourné vers la célébration de l’hymne national. Dans la métropole, le chant fédère les Résistants, quelles que soient leurs opinions politiques. Aux Alliés, il rappelle les valeurs universelles portées par la Révolution française. Cette évocation est d’autant plus forte que l’interdiction de l’hymne national est l’une des premières mesures prises par les Allemands dans la France occupée.

« La Marseillaise, c’est la fureur », proclame Charles de Gaulle dans un discours prononcé à la BBC, le 13 juillet 1942. Le texte « Aux armes, citoyens ! » est associé à la célèbre sculpture de François Rude réalisée sous la monarchie de Juillet pour orner l’Arc de Triomphe de la place de l’Étoile. Intitulée « Le départ des volontaires de 1792 », ou parfois plus simplement La Marseillaise, la sculpture appelle au combat patriotique pour la défense des valeurs que tous associent à la République.

© Bibliothèque nationale de France

La France pavoisée

« L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d’égales dimensions. L’hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est : " Liberté, Égalité, Fraternité. " ». En 1946, pour la première fois, le texte de la constitution se réfère explicitement à trois symboles de la République. C’est qu’ils ont joué un rôle fondamental dans l’unification de la Résistance au cours de la guerre. Réunis, ils ont porté la « République des catacombes » chère à Daniel Cordier et à tous les autres Résistants.

Publiée dans l’immédiat après-guerre, cette affiche fait un sort à la propagande du régime de Vichy qui associait le drapeau tricolore à la reconstruction de la « maison France » selon les principes de la « Révolution nationale ». Drapeau et devise républicaine sont, ici, associés à la façade d’un édifice qui peut tout autant être public que privé, sur fonds de ciel bleu.

Le pavoisement, dans cet immédiat après-guerre, n’est régit par aucune loi. Toutefois, quand il est partagé par le plus grand nombre, il vaut bien démonstration de l’unité nationale.

© Bibliothèque nationale de France

Une Marianne des Trente Glorieuses

Au cours des Trente Glorieuses, les campagnes publicitaires du Centre d’Information civique promeuvent l’exercice du droit de vote. Cette affiche associe la figure de Marianne au quotidien d’une France alors économiquement prospère. Les couleurs du drapeau national y sont omniprésentes, symboles d’un volontarisme politique de l’État gaullien.

Dans l’imaginaire collectif de l’époque, la représentation d’une ménagère souriante, la truelle à la main, peut trancher avec la rigueur du portrait officiel du premier président de la Cinquième République. Ce dernier montre Charles de Gaulle posant en habits dans la bibliothèque du palais de l’Élysée. Une telle image de ce « référent visible » qu’est, selon Maurice Agulhon, le chef de l’État n’est pas moins complémentaire de l’allégorie. La figure de Marianne peut se décliner à l’infini, et le respect tant de la souveraineté nationale que de la séparation des pouvoirs autorise la mise en place d’une symbolique complexe. Ici, Marianne nous rappelle que les femmes sont égales aux hommes par l’exercice du vote ou le choix du métier, en l’occurrence celui de maçon – réputé être typiquement masculin.

© Bibliothèque nationale de France

Marianne « star »

L’image de Marianne est aujourd’hui, pour tout à chacun, associée à la République française. On la retrouve sur les actes officiels, mais aussi désormais dans les champs plus surprenants du dessin publicitaire, de la caricature politique où elle figure la République vertueuse, parfois bafouée ou trahie. Elle représente en effet l’idéal républicain, en principe parfait, et une personne physique ne peut donc en théorie l’incarner. On se doute que derrière les visages des « Marianne » sculptées, gravées ou peintes qui se sont succédées depuis le 19e siècle se cachaient des modèles vivants, mais toujours restés anonymes.

Un tournant est pris quand l’illustrateur et sculpteur Alain Aslan prend pour modèle l’actrice Brigitte Bardot en 1969. Depuis cette initiative, qui a déclenché de vifs débats, d’autres personnalités du monde du cinéma, de la mode ou du spectacle ont prêté leurs traits à Marianne : la chanteuse Mireille Mathieu, l’actrice Catherine Deneuve et, plus récemment, le mannequin de mode Lætitia Casta, ou l’actrice Sophie Marceau, pour ne citer que quelques exemples.

Moins polémique que Brigitte Bardot, Catherine Deneuve en Marianne permet de renouer avec les critères du genre allégorique : d’une beauté classique, grave sans être austère, le bonnet phrygien rendu discret par l’ondulation de la chevelure. Son choix s’impose à la suite d’un sondage d’opinion mettant en concurrence huit célébrités féminines. Un concours est ensuite lancé, auprès de vingt-quatre artistes. Un jury, présidé par l’actrice, choisit l’œuvre de Marielle Polska. Depuis, l’Association des maires de France s’est emparée de ce type de concours, faisant du choix des « Marianne » une véritable institution municipale.

Cependant, ce n’est plus tant la République française qui est représentée que l’image d’une France qui se veut belle, jeune et talentueuse. Pour reprendre les termes de l’historien Maurice Agulhon devant la « starisation » de Marianne : « Marianne comme allégorie de la République n’est plus ».

© Bibliothèque nationale de France

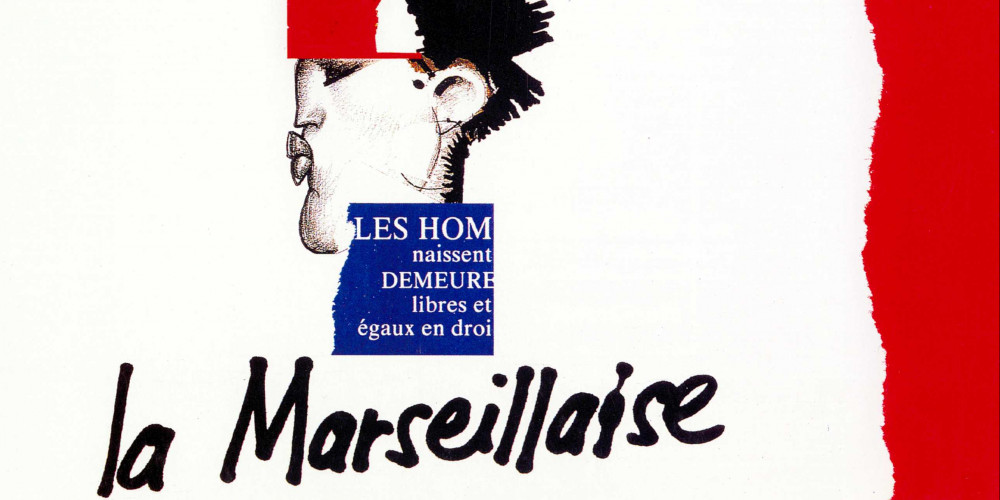

1989 : la célébration du bicentenaire de la Révolution française

En 1986, le gouvernement français crée une Mission de commémoration du « Bicentenaire de la Révolution de 1789 et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». L’organisation du défilé du 14 juillet est confiée au publicitaire Jean-Paul Goude, qui conçoit un opéra-ballet intitulé La Marseillaise, considéré comme le sommet de l’année de commémoration. Une brochure en présente le programme.

Sa couverture, aux couleurs tricolores présente en son centre un portrait stylisé du mannequin et chanteuse afro-américaine Grace Jones, égérie de Jean-Paul Goude. Le visage est dissimulé dans sa partie supérieure par un motif géométrique de couleur rouge, qui pourrait être une évocation du bonnet phrygien. En répond, la partie inférieure du visage est couverte par un cartouche bleu, dans lequel se déploie le texte, tronqué mais reconnaissable de tous, de l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». On reconnaît, à côté des logos des partenaires, le sigle Les oiseaux créé par l’artiste Jean-Michel Folon pour le Bicentenaire de la Révolution, figurant sur les plaquettes, objets et timbres commémoratifs.

Le défilé comportait une douzaine de tableaux, animés par des orchestres et danseurs, destinés à évoquer la vocation universelle de la Révolution, en un « opéra-ballet des peuples du monde ». À l’issue de la parade sur les Champs-Élysées, la soprano afro-américaine Jessye Norman interprétait La Marseillaise sur la place de la Concorde, drapée dans une robe aux couleurs du drapeau français. Le spectacle a suscité polémiques et réactions. Cependant, regardé par des millions de spectateurs, il a, dans sa dimension esthétique et festive, remporté l’adhésion de près de 80 % du public sondé.

© Bibliothèque nationale de France

L’égalité entre hommes et femmes (en 1999)

Un sceau authentifie. Au cours du 19e siècle, il est circonscrit à un nombre de plus en plus réduit d’actes. Aujourd’hui, on ne maintient plus son usage que pour la promulgation de quelques rares actes sur lesquels on associe une solennité particulière. C’est le cas pour la loi constitutionnelle de 1999 qui « favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». L’original, scellé, est conservé dans l’armoire de fer, aux Archives nationales.

L’image du sceau de la République est inchangée, depuis la Seconde République. Elle est fixée par un décret du 10 novembre 1848. Au centre du dispositif iconographique, trône une représentation de la Liberté. Cette allégorie a la tête ceinte d’une couronne de laurier surmontée de sept rayons – qui a inspiré le sculpteur Bartholdi pour sa statue de la liberté. À la suite de Maurice Agulhon, on peut y voir la volonté d’associer définitivement l’État à la République.

La liberté appuie son bras droit sur un faisceau posé sur le genou. Sa main gauche est appuyée sur un accoudoir en forme de barre de gouvernail orné d’un coq, symbole séculaire de la France, dont une patte est posée sur un globe. D’autres éléments se détachent : des feuilles de chêne ; une urne portant les initiales « S. U. » – pour suffrage universel –. Au pied de l’allégorie, sont disposés une palette et trois pinceaux, un chapiteau ionique, une lampe à huile allumée, le bras d’une charrue et une gerbe de blé. Autant d’attributs pouvant être associés à une France prospère et protectrice des arts.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France