Le récit-cadre du Mahâbhârata

Bibliothèque nationale de France

Parikshit retiré en compagnie des bhikshu, assis au bord du Gange sur des tiges de darbha (herbe sacrée), est mordu par le serpent Takshaka

À gauche, Parikshit debout questionne le roi Shukadeva (fils de Vyasa). À droite, sur une sorte de radeau, Parikshit est mordu à la joue par un serpent.

Bibliothèque nationale de France

Le barde errant Ugrashravas s’adresse à une assemblée de « voyants » qui lui ont offert l’hospitalité. Il leur dit qu’il vient d’assister à un sacrifice offert par le roi Janamejaya : pendant les pauses de cette cérémonie, un personnage nommé Vaishampâyana a récité le Mahâbhârata qui avait été composé par son maître, Vyâsa. Après une introduction destinée à exalter cette épopée et à en indiquer brièvement la teneur, Ugrashravas entreprend de conter à ses hôtes l’histoire de ce roi Janamejaya, avant d’arriver à la description du sacrifice dont il a été témoin et de s’engager à son tour dans la récitation du Mahâbhârata tel qu’il l’avait entendu à cette occasion.

Le sacrifice célébré par Janamejaya est tout à fait extraordinaire : les victimes sont des serpents jetés vivants dans les flammes, et le but est d’immoler ainsi toute la race des serpents. Ce rite est en fait une vengeance. Janamejaya a juré de venger son père Parikshit, mort pour avoir été mordu par Takshaka, grand et puissant personnage du peuple des serpents. Ce Parikshit est le fils d’Abhimanyu, unique survivant de la bataille ultime, point d’aboutissement du conflit qui oppose les Kaurava et les Pândava. Pourquoi le serpent Takshaka a-t-il mordu le roi Parikshit ? Les causes sont lointaines, elles se rattachent à un événement fameux, le barattage de la mer de lait : cette histoire est insérée dans le récit d’Ugrashravas et donc dans le récit-cadre de l’épopée.

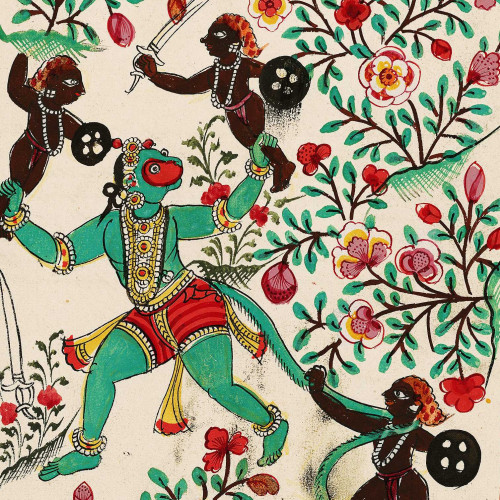

Barattage de la mer de lait

Le barattage de la mer de lait (amrita manthana) est le mythe cosmologique de l’hindouisme. Au début des temps, les dieux et les démons qui étaient alors tous mortels, étaient en lutte pour la maîtrise du monde. Les dieux, affaiblis et vaincus, demandèrent l’assistance de Vishnu qui leur propose d’unir leurs forces à celles des démons dans le but d’extraire le nectar d’immortalité (amrita) de la mer de lait. Pour ce faire, ils devaient jeter des herbes magiques dans la mer, renverser le mont Mandara de façon à poser son sommet sur Kurma, avatar de Vishnu sous l’aspect d’une tortue, et utiliser le serpent Vasuki, le roi des Naga, pour mettre la montagne en rotation en tirant alternativement. Après mille ans d’effort, le barattage produisit un certain nombre d’êtres merveilleux et d’objets extraordinaires : la vache Kamadhenu, qui donne tout ce qu’on lui demande ; l’arbre Kalpavriksha qui dure éternellement et sous l’ombre duquel le ministre des dieux, Indra, se plaît beaucoup ; un cheval blanc, Uchchaihshravas, monture du dieu Surya, qui va où il veut selon sa pensée ; un oiseau semblable à une oie, qui sert de voiture à Brahma ; une antilope, monture de Chandra ; un éléphant blanc, Airavata, monture d’Indra ; trois arcs à l’usage de Vishnu, Shiva et Brahma ; une autre arme, vajra, à l’usage d’Indra ; une conque, dans laquelle Vishnu souffle pour assembler les dieux ; une autre arme ronde, chakra, à l’usage de Vishnu ; quatre filles, l’une nommée Sarasvati, femme de Brahma et reine des sciences ; la deuxième, Lakshmi, femme de Vishnu et déesse des richesses ; la troisième, Ahalya, femme du pénitent Gautama ; la quatrième, Mudevi, déesse de la pauvreté, qui ne se maria point, chacun la fuyant ; un bœuf blanc, Nandi, monture de Shiva ; un char, voiture des dieux, qui vole à une vitesse incomparable, suivant leur désir ; trois armes, shula, gada et pasa, à l’usage de Shiva ; un homme enfin, Dhanvantari, médecin des dieux, dont le pot d’ambroisie, au goût exquis, fortifie ceux qui en boivent et donne l’immortalité. Aussitôt qu’ils le virent, les démons se précipitèrent sur lui et s’emparèrent de la coupe avant que les dieux ne puissent intervenir. Vishnu prit alors la forme de Mohini, la femme la plus belle au monde, et tandis que les démons étaient subjugués, il s’empara de la coupe et la remit aux dieux. Rendus maintenant immortels, les dieux précipitèrent les démons aux enfers.

La constitution de ces volumes par Porcher des Oulches s’est échelonnée sur une trentaine d’années : c’est l’œuvre d’une vie. Depuis les guerres de conquêtes mogholes dans le Deccan et la chute des dynasties chiites, nombre de familles de peintres qui travaillaient à Bijapur ou Golconde vers la fin du XVIIe siècle ont émigré vers l’est, sur la côte de Coromandel, et se sont converties à un art plus populaire. À ses débuts, Porcher résida dans l’actuel Andrah Pradesh. Dans cette région, notamment à Palakolu, non loin de Masulipatam où il fut chef du comptoir dès 1732, des artistes produisaient des kalamkari, grandes peintures narratives sur tissu servant de support iconographique aux conteurs qui se déplaçaient de village en village. Le style de ces peintures est dense, car le peintre doit raconter toute une épopée sur une seule draperie. Porcher a probablement fait appel à ces artistes. Après être revenu en France (1738-1740), il fut renvoyé en Inde et placé à la tête du comptoir de Karikal de 1754 à 1759. Là, il fit travailler des artistes qui, dans cette région riche en sanctuaires, produisaient des images pieuses à destination des pélerins.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

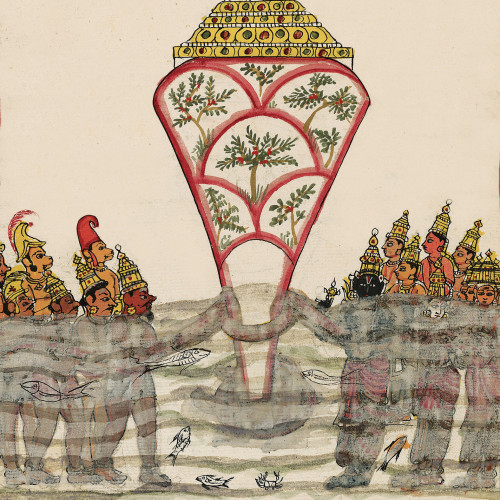

Le barattage de la mer de lait (Samudramanthana)

Les dieux utilisent le roi des serpents, Vasuki, comme corde dont ils ceinturent la montagne Mandara pour baratter l’océan et en extraire l’ambroisie. Les démons ont refusé de toucher à la queue impure du reptile que les dieux ont donc saisie. La montagne s’enfonçant dans la mer, le seigneur Hari (Vishnu) prend, pour la soutenir, la forme d’une tortue gigantesque, du nom de Kurma, son deuxième avatara que l’on voit dans l’eau animée d’animaux marins et supportant la montagne de rochers.

À gauche, des dieux (Brahma, Vishnu, Shiva, et quatre autres) ; à droite, dix asura coiffés eux aussi de hautes tiares (mukuta), avec moustaches et crocs ; tous tirent le serpent enroulé autour des rochers.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le barattage de la mer de lait

Les dieux sont inquiets, ils se sentent menacés dans leur pouvoir. Ils tiennent conseil et, sur les indications de Brahmâ et de Nârâyana, autre nom de Vishnu, décident de procéder à un vaste remue-ménage : précipiter dans l’océan tout ce qui vit et croît sur les pentes de l’immense montagne Mandara, déraciner cette montagne même et s’en servir comme d’une baratte pour baratter l’océan comme on baratte le lait pour en extraire le beurre.

Les dieux ont recours au serpent Shesha pour arracher la montagne Mandara de son soubassement. Une fois rendue flottante, elle est déplacée et installée sur un nouvel appui, qui n’est autre que Kûrma, la Tortue (qui par ailleurs est un des avatars de Vishnu). Pour faire tourner sur elle-même la montagne devenue baratte, les dieux enroulent autour d’elle un autre serpent, Vâsuki. Les dieux ne sont pas seuls à tirer sur cette corde. Les démons Asura participent à l’entreprise. Les dieux tiennent le serpent par une extrémité, les démons par l’autre. C’est pour tous les protagonistes un effort épuisant. Sous le frottement de cette corde, la montagne s’échauffe, s’embrase, devient une masse de flammes rouges. L’océan est agité d’une énorme tempête. Ses eaux salées deviennent du lait.

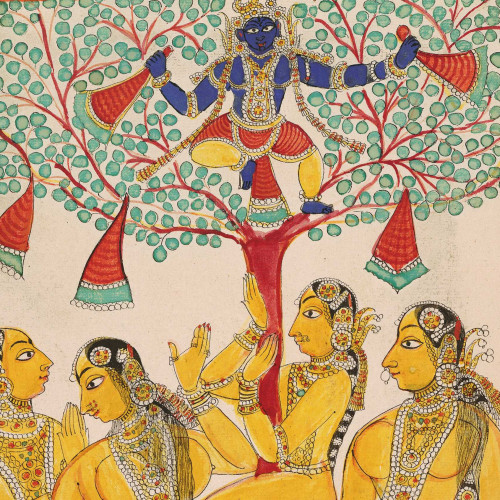

Barattage de la mer de lait

Au début des temps, les dieux et les démons, qui étaient alors tous mortels, étaient en lutte pour la maîtrise du monde. Tous les participants sont dans l’eau – l’effet est rendu par de la gouache blanche qui les masque en partie. Ils tirent de part et d’autre sur le serpent Shesha, qui sert de corde pour mouvoir la montagne Mandara. Vishnu, s’apercevant que la montagne descend trop profondément dans la mer, se transforme en tortue (Kurma, deuxième de ses principaux avatara) et se place dessous pour la soutenir.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Et voici que de ce chaos et de cette fournaise, après qu’Indra a éteint l’incendie en faisant pleuvoir, surgissent successivement la lune, le soleil, le beurre (d’emblée le beurre clarifié, ingrédient indispensable du rituel), la déesse Shrî, l’éléphant Airâvata, destiné à devenir la monture d’Indra, etc. : toute une série, en apparence très hétéroclite d’êtres animés et inanimés, dont plusieurs se disposent en paires opposées ou complémentaires (le soma et le breuvage alcoolisé appelé surâ par exemple) ou font l’objet de créations redoublées. Tout ce remuement d’ingrédients produit aussi un poison qui menace de se répandre en nuage dans tout l’univers : ici intervient Shiva qui prend ce poison dans sa bouche et le retient dans sa gorge ; de là vient une des caractéristiques corporelles de Shiva, la couleur bleue de son cou.

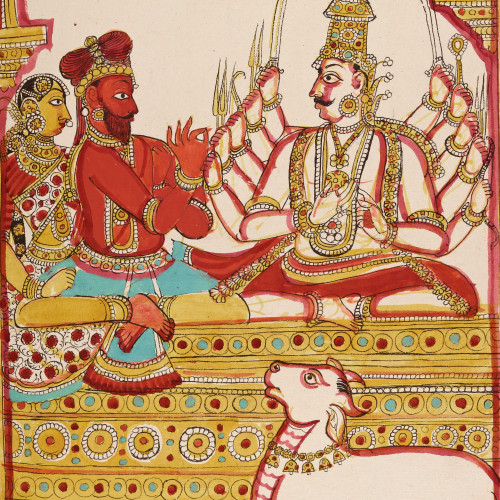

Jamadagni ordonne à sa vache Kamadhenu d’offrir au roi Kartavirya et à sa suite, un bon repas

Kamadhenu sortie du barattage de la mer de lait peut satisfaire tous les désirs et symbolise l’abondance.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Émergent aussi de l’océan baratté, parmi les premiers, l’arbre Kalpataru qui réalise tous les souhaits et la vache Kâmadhenu qui comble tous les désirs, suivi de Dhanvantari, inventeur et divinité tutélaire de la médecine. Il tient à la main un vase contenant l’amrita, liqueur d’immortalité (distincte, ici, du soma, alors que dans le Veda, c’est bien le soma qui procure aux dieux ce privilège) : le but que s’étaient assigné les dieux semble donc atteint. C’est en effet dans l’espoir d’obtenir cet élixir qu’ils ont entrepris de baratter l’océan.

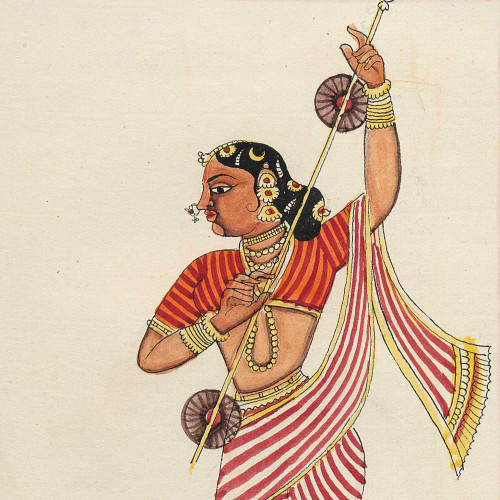

Mohini l’enchanteresse jouant de la vina

Inscriptions :

En bas : « Moëni / Maya Moguéni qui veut dire fausse beauté. / c’est la figure qu’a pris Vichenou pour séduire les Achourens lorsqu’il ne voulut pas / qu’ils partageassent l’amourdon avec les Deverkels. c’est aussi sous cette figure / qu’il séduisit les serviteurs ? qui ne voulaient point reconnaître de dieu. »

Sur le côté : « chiven fut si enchanté de sa beauté qu’il devint subitement amoureux et lui fit ayera Rapen. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Mais voici que les démons Asura, qui ont coopéré avec les dieux dans cette opération, le réclament pour eux à grands cris et s’en emparent. Vishnu alors, par un effet de sa puissance magique, prend la forme d’une femme merveilleusement belle, Mohinî l’enchanteresse. Charmés, les démons lui remettent l’amrita, qu’elle s’empresse de répartir entre les dieux. Il s’ensuit une bataille dont les dieux sortent victorieux. Mais un des démons, Râhu, se glisse parmi les dieux et prend part à leur banquet. L’amrita est encore dans sa gorge quand Vishnu, averti par la lune et le soleil, le décapite avant qu’il n’ait avalé. La tête de Râhu vole au ciel pour y être désormais constamment en guerre avec la lune et le soleil à qui elle inflige des éclipses ; quant à son corps, il fend le sol en s’abattant et déclenche un séisme. Une nouvelle bataille s’engage, et cette fois les dieux sont définitivement les vainqueurs. Eux seuls désormais détiennent l’élixir d’immortalité. Toutes ces étapes et tous ces épisodes du barattage de l’Océan sont abondamment illustrés.

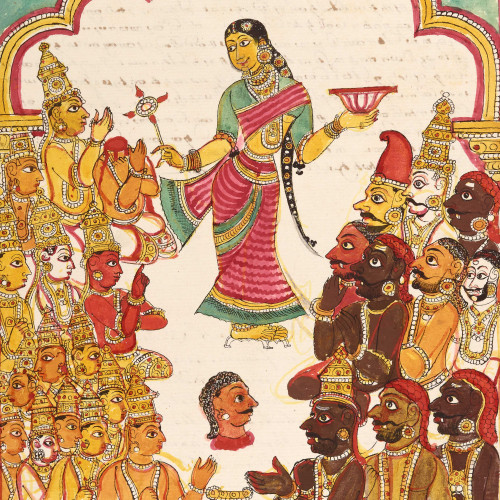

Mohini apaise les géants en distribuant l’amrita

La séduisante enchanteresse Mohini, forme féminine de Vishnu, est entourée des géants et des dieux qui se battent pour elle. Le géant Rahu caché parmi les dieux est dénoncé par le Soleil et la Lune et a la tête tranchée par le chakra de Vishnu.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Mohini distribue l’ambroisie

À droite, Vishnu est assis sur un pitha (trône) ; les deva (dieux) sont debout, tournés vers lui, et parmi eux Indra reconnaissable à son corps ponctué d’yeux. Au centre, entre les asura (démons) et les deva, l’enchanteresse Mohini (autre aspect de Hari-Vishnu) tient un pot de cuivre de la main gauche et une cuillère de l’autre. À gauche, les asura réclament de l’ambroisie (amrita), le nectar d’immortalité.

Après mille ans d’effort, le barattage de la mer de lait par les dieux et les démons produisit un certain nombre d’objets extraordinaires et d’êtres merveilleux. Enfin apparut Dhanvantari, le médecin des dieux tenant dans ses mains une coupe, pleine du nectar d’immortalité. Aussitôt qu’ils le virent, les démons se précipitèrent sur lui et s’emparèrent de la coupe sans que les dieux ne puissent intervenir. Vishnu prit alors la forme de Mohini, la femme la plus belle du monde, et profitant du charme qu’elle exerçait sur les démons, il s’empara de la coupe et la remit aux dieux. Ainsi rendus immortels, les dieux ne pouvaient plus être vaincus, et ils précipitèrent les démons aux enfers. Au cours de leur combat, quelques gouttes du précieux liquide tombèrent en quatre endroits de l’Inde, créant quatre villes qui, bénies par le nectar, devinrent des lieux majeurs de pèlerinage.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La malédiction de Kadrû contre les serpents

Tel qu’il est présenté dans le livre I du Mahâbhârata ce mythe est remarquable par le fait que les bouleversements d’ampleur cosmique qu’il décrit, leur violence grandiose, ont un cadre extérieur : il y a des êtres qui en sont les spectateurs.

Indra

Deux registres : en haut, Indra, le roi des dieux ; en bas en frise, un autel (pitha), la vache Kamadhenu, l’arbre kalpavriksha et le cheval blanc Uchchaihshravas, issus du barattage de la mer de lait.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Parmi ces témoins qui, de la berge, observent les événements, il y a deux personnages féminins dont on ne sait trop dans quelle catégorie les ranger, mais dont nous savons que ce sont deux épouses du sage Kashyapa. L’une, Vinatâ, a donné naissance à des oiseaux, dont le prodigieux Garuda ; l’autre, Kadrû, est la mère de la race des serpents, au nombre desquels Shesha et Vâsuki dont on a vu le rôle décisif dans le barattage de l’Océan. Vinatâ et Kadrû assistent donc au spectacle et voient surgir des eaux un cheval resplendissant de beauté, Uccaihshravas. Elles s’interrogent sur la couleur des poils de sa queue : « Ils sont blancs », dit Vinatâ ; « Noirs », dit Kadrû, qui ajoute : « Parions ; nous vérifierons demain, quand il fera jour ; celle de nous deux qui aura perdu sera condamnée à être l’esclave de l’autre pendant cinq cents ans.» Mais Kadrû, pour être sûre de gagner, demande à ses fils serpents restés près d’elle et dont il faut croire qu’ils sont eux-mêmes de couleur noire, d’aller subrepticement jusqu’au cheval et de s’accrocher à sa queue, se confondant avec ses poils. Or les serpents refusent d’obéir à leur mère. Furieuse, elle les maudit : « Que tous périssent, que toute la race des serpents soit exterminée ! » Le lendemain Vinatâ et Kadrû franchissent ensemble l’océan et constatent que les poils de la queue d’Uccaihshravas sont noirs, naturellement, si l’on peut dire. Vinatâ devient donc l’esclave de Kadrû.

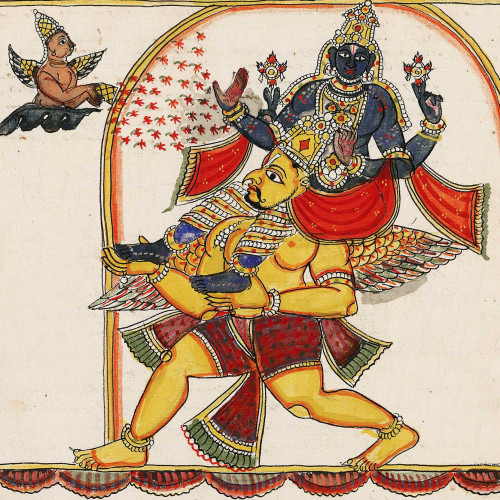

Garuda ou Jatayu

Il s’agit ici d’une personnification de Garuda, la monture de Vishnu, ou bien de Jatayu, le neveu de Garuda. Tous les deux jouent des rôles importants dans le Ramayana. Alors que le vaillant fils de Ravana, Indrajit, réussit à enchaîner Rama et Laxmana avec des serpents venimeux (en forme de flèches) les rendant inconscients, Garuda vient à la rescousse des deux frères. Par sa présence même les serpents nagas prennent peur et cherchent à s’enfuir, libérant ainsi Rama et Laxmana de leurs attaches. Puis Garuda explique à Rama qu’il n’est autre que son propre souffle et donc son ami inséparable.

Alors que Ravana emmène Sita par la force vers sa Cité d’or, Jatayu l’interpelle dans les airs et essaie de libérer Sita. Dans le combat qui s’ensuit Ravana blesse Jatayu qui meurt peu après des suites de ses blessures, non sans avoir indiqué à Rama la direction dans laquelle Ravana a emmené Sita (le sud). L’endroit où Rama a rencontré le mourant Jatayu est appelé Jatayu Manglam (Chandaymanglam) et se trouve dans le district de Kollam, dans l’état du Kerala. (S. J.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les années passent. Kadrû n’a plus de haine pour ses fils et cherche à annuler la malédiction qu’elle a lancée contre eux. Un jour qu’ils sont en grand danger de périr elle s’adresse, suppliante, au fils de Vinatâ, l’oiseau Garuda : lui seul peut les sauver. Garuda accepte, non sans négocier : à quelles conditions Kadrû acceptera-t-elle de rendre sa liberté à Vinatâ ? Il faut pour cela, répond Kadrû, que Garuda apporte aux serpents de l’élixir d’immortalité. La quête est longue et difficile, car cette ambroisie, identifiée désormais au soma, est l’enjeu de batailles féroces entre différents groupes d’êtres qui le disputent aux dieux. Finalement les serpents ne peuvent avoir le soma lui-même, ils doivent se contenter de lécher la touffe d’herbe sur laquelle Garuda l’avait déposé, mais pour le reprendre aussitôt. Vinatâ a cessé d’être l’esclave de sa co-épouse, mais les serpents sont-ils vraiment libérés de la funeste malédiction que leur mère avait lancée contre eux ? La situation est délicate. En principe, on ne peut pas revenir sur sa parole ; les malédictions, et, plus généralement, les promesses, les engagements, contraignent définitivement. Les mythes et les légendes abondent en situations de ce genre.

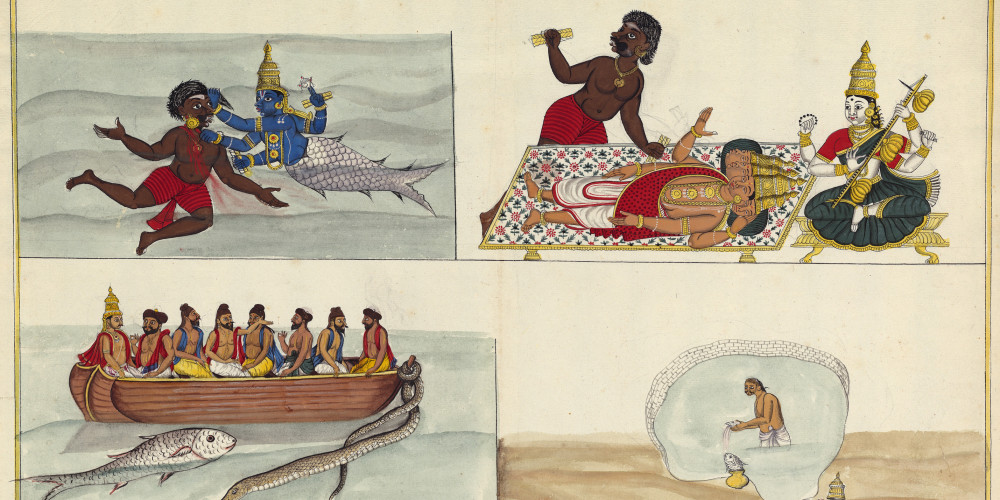

Histoire de Matsya avatara, ou incarnation de Vishnu en poisson

Composition divisée en quatre parties :

En bas à droite : Satyavrata pêche un poisson qui bientôt déborde du pot en cuivre dans lequel il l’a déposé.

En bas à gauche : le roi Satyavrata accompagné de sept rishi assis dans un bateau où est attaché le serpent Vasuki.

En haut à droite : sommeil de Brahma couché sur un lit, à côté, son épouse Sarasvati joue de la vina, tandis qu’à gauche le daitya Hayagriva lui dérobe les Vedas.

En haut à gauche : Vishnu (Matsya) sort d’un poisson et tue le daitya Hayagriva pour lui reprendre les Vedas.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Il semble que la malédiction de Kadrû n’ait pas tout à fait le même statut : les dieux sont en mesure de tenir compte du rôle décisif joué par les serpents dans le barattage de l’Océan. Celui qui a servi de corde, notamment, Vâsuki, obtient un accommodement bizarre : la malédiction de Kadrû sera levée le jour où un personnage masculin nommé Jaratkâru épousera une femme nommée elle aussi Jaratkâru. De leur union naîtra un héros nommé Astîka (ce nom est donné comme dérivé de la forme verbale asti, « il est », « il y a » ) qui mettra un terme à l’extermination des serpents. Or Jaratkâru est le nom d’une sœur du serpent Vâsuki ! Il faut donc lui trouver un partenaire masculin du même nom. Celui-ci existe : c’est un farouche ascète, qui ne veut pas porter atteinte à sa propre chasteté, qui refuse de sortir de lui-même. Mais il a la vision de ses ancêtres morts qui le supplient de leur donner un descendant qui puisse les sauver de l’enfer en célébrant pour eux les cérémonies du culte funéraire. Il se résigne donc à procréer, mais à condition de ne verser son sperme que dans un être qui soit sinon identique à lui-même, du moins porteur du même nom. Il consent donc à épouser la sœur du serpent Vâsuki et donc à engendrer Astîka. Il faut noter que, dans cette conjonction, il s’agit d’assurer la préservation d’un reste : que la lignée de l’ascète Jaratkâru ne s’éteigne pas, que la race des serpents ne soit pas exterminée.

Mais avant qu’Astîka n’agisse pour sauver les serpents, il y a une sorte de réactivation de la malédiction de Kadrû. Voici en quelle circonstance : le roi Parikshit vient visiter l’ascète Shamika dans son ermitage. Il le salue respectueusement et lui pose des questions. L’ascète ne répond pas. Irrité de son silence le roi ramasse du bout de son arc un serpent mort qui gît à terre et le jette sur les épaules de l’ascète. Or le cadavre est chose particulièrement impure et polluante. En fait, Shamika n’a pas répondu au roi Pariksit parce qu’il avait fait vœu de silence.

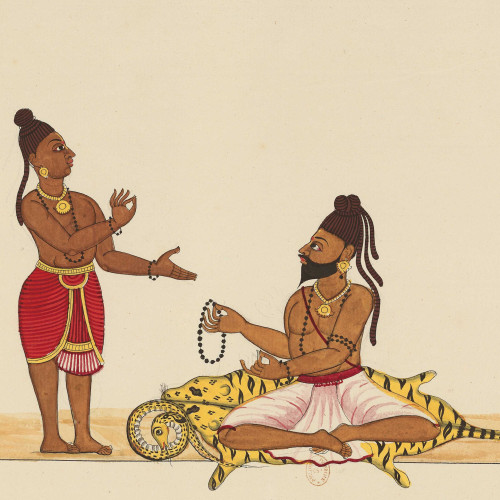

Parikshit rencontre le brahmane Shamika et lui demande à boire.

Lors d’une chasse Parikshit rencontre le brahmane Shamika et lui demande à boire ; celui-ci, en méditation, ne lui répond pas et par colère Parikshit, avec l’extrémité de son arc, jette sur son épaule un serpent mort.

Inscription au verso : « 6e Parrichitou en colère contre un pénitent en contemplation lui met au col un serpent. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Gavijata, fils du brahmane Parikshit, maudit Shamika.

Au centre, le pénitent Shamika est assis sur une peau de tigre, un serpent enroulé à terre devant lui ; Gavijata est debout devant lui et derrière Parikshit, les mains jointes.

Gavijata, fils du brahmane Parikshit, maudit Shamika mais son père lui explique qu’il a tort car il faut pardonner.

Inscription au verso : « 7e Le fils du Pénitent maudit Parrichitou. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’ascète Shamika lui-même ne tient pas rigueur au roi de cette offense, mais le fils de l’ascète, qui n’a pas assisté à la scène, en est informé et s’indigne : puisque Parikshit a souillé son père avec le cadavre d’un serpent, qu’il périsse de la morsure d’un serpent ! Et il invoque le serpent Takshaka. Celui-ci s’exécute et Parikshit meurt de la fièvre brûlante que lui cause la morsure de Takshaka. D’où la vengeance exterminatrice, le grand massacre sacrificiel des serpents par Janamejaya, le fils de Parikshit.

Ici se place, dans le récit-cadre du Mahâbhârata, l’intervention d’Astîka, fils de Jaratkâru son père et de Jaratkâru sa mère. Il parvient à se faire admettre dans le cercle des participants au sacrifice. C’est un jeune homme encore, presque un enfant, mais il frappe tous les assistants par sa sagesse, il charme le roi Janamejaya par l’éloge poétique qu’il lui adresse : en sorte que Janamejaya lui offre de faire un vœu qu’il s’engage à réaliser. Astîka, bien sûr, demande à Janamejaya de mettre un terme à la tuerie des serpents, et Janamejaya ne peut se dérober à sa promesse. Il y aura donc un reste de la race des serpents. Et parmi eux, au premier rang, Shesha, le Reste indestructible, le Sans-Fin, Ananta.

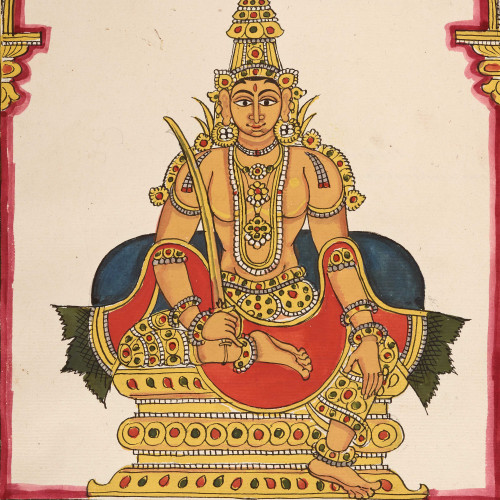

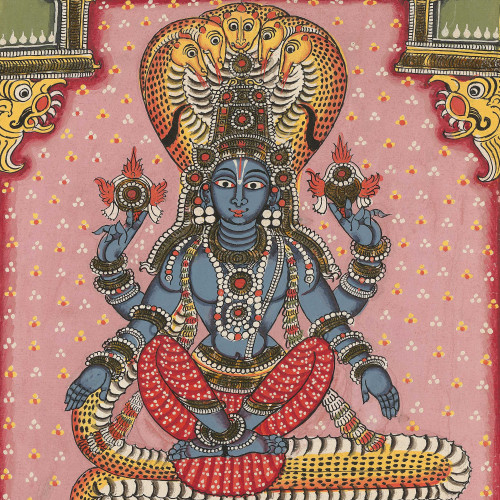

Vishnu Adimurti

Forme originelle de Vishnu, assis sur le serpent polycéphale Shesha (ou Ananta), qui lui sert de trône. Sa main droite supérieure tient le disque (chakra) qui symbolise son pouvoir divin et l’autre la conque (shankha) qui avertit des désastres et détruit l’ignorance.

Inscription : Vishnou En méditation.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Provenance

Ce contenu a été conçu pour l'exposition Miniatures et peintures indiennes (2010).

Lien permanent

ark:/12148/mmgmwcn6jkht7