-

Album

AlbumLe judaïsme

-

Article

ArticleLes textes fondateurs du judaïsme

-

Article

ArticleLes livres dans la tradition juive

-

Album

AlbumLa Bible hébraïque

-

Article

ArticleLa transmission du texte biblique

-

Article

ArticleInterpréter, c’est créer du sens

-

Article

ArticleL’écriture du texte sacré dans le judaïsme

-

Article

ArticleLes usages du texte sacré dans le judaïsme

-

Article

ArticleLe judaïsme et l’image

Interpréter, c’est créer du sens

© Bibliothèque nationale de France

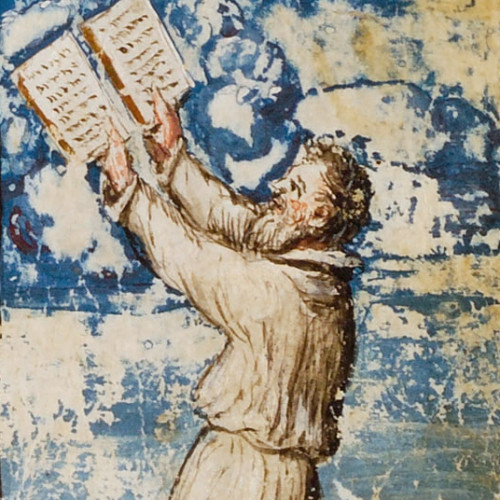

De l’esclavage à la liberté

La libération d’Égypte dans cette nuit miraculeuse au cours de laquelle les Hébreux, poursuivis par les Égyptiens franchissent, sous la conduite de Moïse, la mer Rouge à pied sec est l’événement fondateur du judaïsme, la matérialisation dans l’histoire de la promesse faite à Abraham. Le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï scelle dans la pierre ce geste d’Alliance, et lui donne force de Loi. Ces événements sont dépeints dans les haggadot : ce sont des recueils d’épisodes bibliques, de divers extraits de la Michnah, de poèmes et de chansons relatifs à la sortie des Hébreux d’Égypte et à sa célébration ; les extraits sont disposés selon un ordre qui suit le déroulement de la soirée pascale (seder) où l’on consomme pains azymes et herbes amères en souvenir de la sortie d’Égypte et où on commémore aussi le sacrifice de l’agneau. Cette haggadah exécutée au 16e siècle en Italie (Émilie) dépeint Moïse à genoux sur le mont Sinaï recevant la Loi sous la forme d’un livre.

© Bibliothèque nationale de France

Les traductions sont les premiers commentaires

Les targoumim, ou traductions araméennes, sont le premier chaînon entre l’Écriture et les diverses formes de son interprétation.

C’est sur les versions araméennes que l’on s’est d’abord reposé pour la compréhension de l’Écriture ; en effet, le targoum était lié à la liturgie synagogale, il devait être entendu et compris immédiatement, ce qui permet de le considérer, de par son caractère oral et collectif, comme proche de la « culture populaire ». Les targoumim se présentent comme « l’état le plus simple de l’exégèse scripturaire », ils se trouvent à la charnière unissant la Loi écrite à la Loi orale, tout proches de la Loi écrite puisqu’ils sont les plus proches de l’époque d’Esdras. Ils ont influencé la Michnah – la Loi orale – et son langage, et sont considérés comme des œuvres exégétiques, une traduction étant déjà une élaboration, une construction du sens, une interprétation. Pendant des siècles, l’interdiction de transcrire « l’enseignement oral », la Torah ché beal pé, a été considérée comme une loi fondamentale : « Ceux qui transcrivent la Halakhah sont comme ceux qui brûlent la Torah. Celui qui transcrit la Aggadah perd sa part du monde futur. » Plus tard, les maîtres de la Tradition décidèrent de mettre l’enseignement oral sous une forme écrite, geste qu’ils justifièrent en interprétant un verset des Psaumes dans le sens : « Il vient un moment où vous pourrez annuler la Torah pour la fonder. » Il vaut mieux qu’une partie de la Loi soit abrogée plutôt que la Loi tout entière oubliée. La transcription de la Loi orale a donné différentes catégories de textes en fonction des modes d’interprétation.

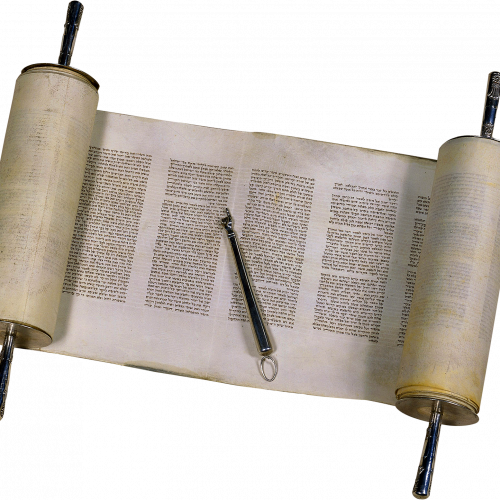

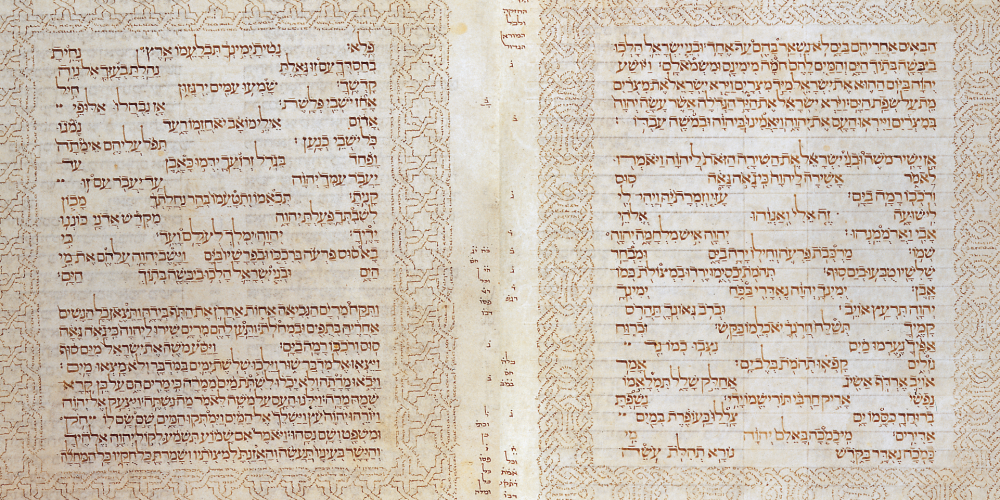

Trente lignes en quinconce évoquant des briques

La transmission du texte hébreu de la Bible a fait de tout temps l’objet d’une attention particulière ; des personnes lettrées, des scribes, étaient chargées de veiller à sa copie avec le souci de le garder tel qu’il aurait été donné au moment de sa révélation. Nous savons d’après les fragments retrouvés dans les grottes de Qumran, ainsi que dans la Gueniza du Caire, que le texte hébreu de la Bible ne comportait anciennement pas de système de notation des voyelles ; en fait, l’alphabet hébraïque ne note que les consonnes, dont trois ont aussi une valeur vocalique. Le texte était écrit en continu sur des rouleaux de parchemin, sans division de chapitres et de versets. Vers le 6e siècle, les rabbins, contournant l’interdit d’ajouter ou de retrancher quoi que ce soit au texte biblique, transmirent le texte accompagné d’un système de vocalisation et de notes marginales destiné à éviter les erreurs de copies. Ces massorètes fixèrent ainsi définitivement l’orthographe et la grammaire ; la mise en page de certains passages de la Bible figure aussi parmi ces règles. Ainsi, le cantique de la mer Rouge (Exode, XV, 1-18) que l’on voit ici, qui célèbre l’engloutissement des Égyptiens, fait l’objet d’une disposition particulière. Il est invariablement copié sur trente lignes, en quinconce, qui, d’après le Talmud, évoquent des briques, rappel de la servitude des Hébreux.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le Talmud

Le Talmud (de la racine lamèd, étude ou enseignement) est le commentaire oral donné sur le texte biblique et transmis de génération en génération. En principe, la Loi orale devait se transmettre exclusivement de bouche à oreille. Un jour – qui dura plusieurs centaines d’années – elle fut mise par écrit. Cette Loi « orale-écrite » est devenue le livre par excellence du judaïsme depuis quinze siècles, véritable texte fondamental du peuple juif, passage obligé de toutes les interprétations des Écritures, autorité décisive en ce qui concerne les règles de vie, référence incontournable pour l’intelligence de la Révélation.

Le Talmud régit, en la discutant et en la codifiant, la vie quotidienne et rituelle ainsi que la pensée des juifs pratiquants. Abstraction faite de l’immense littérature rabbinique qui s’y rattache, il représente le travail du judaïsme depuis Esdras le Scribe (6e siècle avant J.-C.) jusqu’au 6e siècle de l’ère chrétienne, travail ininterrompu auquel ont coopéré toutes les forces vives des sages et toute l’activité spirituelle et intellectuelle d’une nation. Il offre avec les commentaires qui s’y ajoutèrent une œuvre monumentale en vingt énormes volumes dans l’édition princeps, dite édition Bomberg (du nom de l’imprimeur), éditée à Venise en 1523, édition qui a défini la pagination et la mise en page définitive du Talmud pour toutes les éditions jusqu’à aujourd’hui.

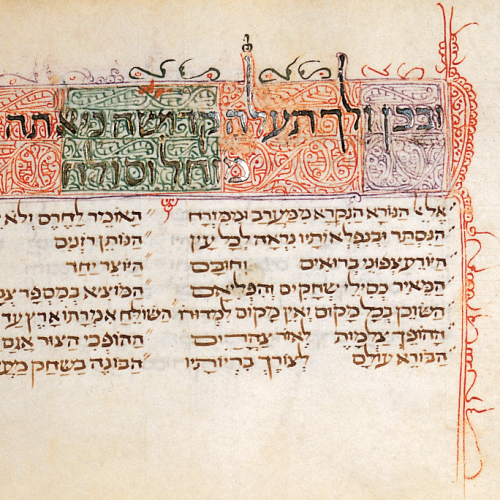

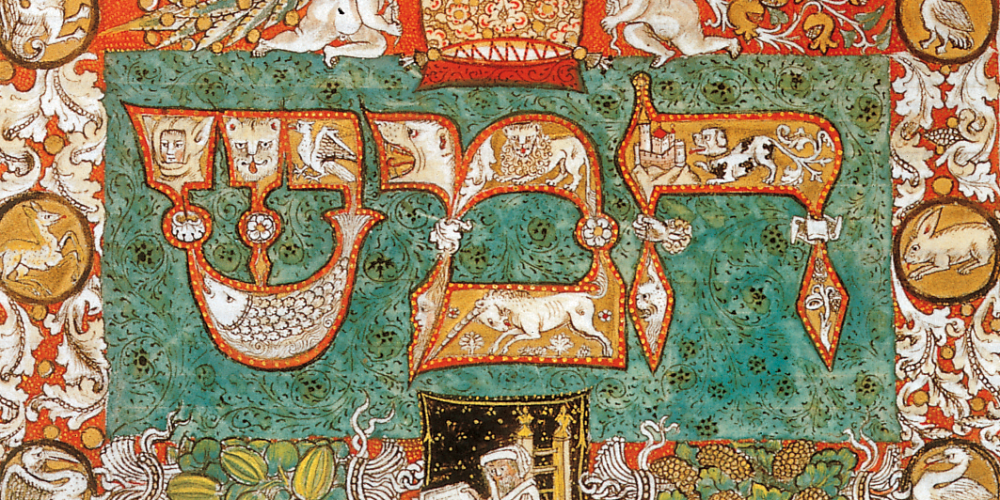

Abrégé du Talmud d’Asher ben Jehiel

« Michnah : quinze femmes sont exemptes du rituel du déchaussage et de l’obligation d’épouser le frère de leur mari défunt... » (Yebamot, 2 a.)

Afin d’en rendre la consultation plus aisée, des recueils ordonnés de façon systématique des lois du Talmud furent créés ; les premiers datent de l’époque des académies juives de Babylonie au 9e siècle de notre ère. Ils constituent la littérature dite halachique, car ils synthétisent le vaste corpus de jurisprudence contenu dans les innombrables discussions du Talmud. Le premier et l’un des plus connus est l’œuvre de Rabbi Alfassi (mort en 1103) ; il fit l’objet d’un commentaire par Asher ben Jehiel (mort en 1327), rabbin allemand ayant vécu à Tolède, dont est présenté ici l’abrégé du Talmud ouvert sur le premier feuillet des lois du lévirat Yebamot. Le lévirat oblige une veuve sans descendance à épouser son beau-frère ; elle peut néanmoins s’y soustraire lors d’une cérémonie au cours de laquelle elle déchausse celui que la Loi l’oblige à épouser. L’épisode est décrit dans le Livre de Ruth.

Le mot initial du feuillet, écrit en grands caractères sur un vaste panneau au fond vert, est orné de rinceaux et d’un décor d’animaux, pour certains symboliques ; sous le premier mot, un vieillard est assis sur une chaise à haut dossier, plongé dans l’étude du livre qu’il tient à deux mains.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La Michnah et la Guemara

Le Talmud se compose de deux parties distinctes : la Michnah et la Guemara, la première représente le texte proprement dit et la seconde en est le commentaire. On désigne sous le nom de Michnah un recueil de décisions et de lois embrassant toutes les parties de la législation civile et religieuse, la Guemara en est le commentaire perpétuel qui la suit dans toutes ses divisions et subdivisions (le mot Guemara vient de la racine gamar, qui veut dire « terminer, achever, compléter, étudier » ) : « En lisant ces pages où les objets les plus disparates semblent naturellement se donner la main, où tout se mêle et tout se heurte dans la splendeur d’un sauvage désordre, on croit assister au déroulement d’une immense rêverie qui ne connaîtrait d’autres lois que celles de l’association des idées. Il n’est pas jusqu’aux discussions les mieux circonscrites où ce désordre n’arrive pas à se donner carrière. » Mais rien n’est écrit au hasard, tout est calculé, précis. La Michnah n’est pas considérée comme un texte définitif, elle cite plusieurs opinions opposées, contradictoires, sans prendre parti, elle laisse les questions en suspens. La Guemara reprend tout cela, achève les discussions commentées, tranche d’une manière définitive les points en litige, met partout de l’ordre et de la lumière.

Il existe deux commentaires différents pour le même texte de la Michnah, le premier, élaboré par les maîtres des écoles situées en terre d’Israël, constitue la Guemara de Jérusalem, le second, fruit des recherches des maîtres des écoles situées en Babylonie, forme la Guemara de Babylone.

Le Talmud de Jérusalem

Le Talmud de Jérusalem, rédigé à Tibériade vers 380, est l’œuvre des écoles installées en terre d’Israël : académies de Séphoris, Tibériade, Césarée et Lydda (Lod). Des deux Talmud c’est donc le plus ancien. Le commentaire y est moins vaste que dans la version babylonienne, de ce fait il a été quelque peu négligé par les docteurs et par les copistes du Moyen Âge.

Abrégé du Talmud

Le judaïsme repose sur un enseignement écrit ou Torah écrite, et un enseignement oral ou Torah orale, littéralement "la loi qui est sur la bouche", qui devient le Talmud et le Midrach et certains textes de la Kabbale de l’époque talmudique. La Torah sous ses deux aspects est l’élément central de la vie juive, de la pratique et de l’étude.

Sur ce parchemin, apparaît au centre, la colonne en écriture carrée du texte d’Alfassi, dans les marges, en semi-cursive, le commentaire de Rashi sur le Talmud et diverses autres gloses. Ces commentaires d’un bout à l’autre du manuscrit sont écrits en figures géométriques, en forme de créatures hybrides à corps humain et animal, en dragons ou autres animaux fantastiques ou encore en forme d’objets usuels

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

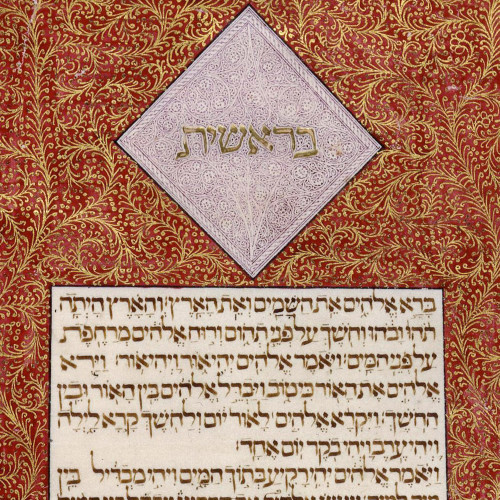

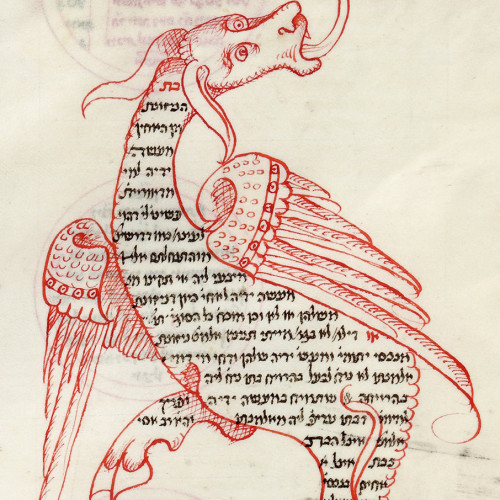

Abrégé du Talmud

Le judaïsme repose sur un enseignement écrit ou Torah écrite, et un enseignement oral ou Torah orale, littéralement « la loi qui est sur la bouche », qui devient le Talmud et le Midrach et certains textes de la Kabbale de l'époque talmudique. La Torah sous ses deux aspects est l'élément central de la vie juive, de la pratique et de l'étude.

Sur ce parchemin, apparaît au centre, la colonne en écriture carrée du texte d'Alfassi, dans les marges, en semi-cursive, le commentaire de Rashi sur le Talmud et diverses autres gloses. Ces commentaires d'un bout à l'autre du manuscrit sont écrits en figures géométriques, en forme de créatures hybrides à corps humain et animal, en dragons ou autres animaux fantastiques ou encore en forme d'objets usuels.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

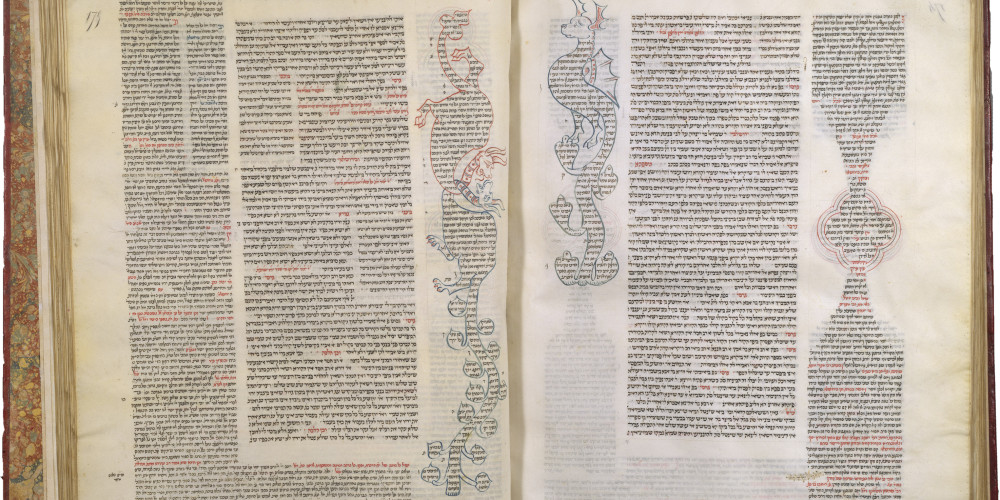

Abrégé du Talmud

Le judaïsme repose sur un enseignement écrit ou Torah écrite, et un enseignement oral ou Torah orale, littéralement « la loi qui est sur la bouche », qui devient le Talmud et le Midrach et certains textes de la Kabbale de l’époque talmudique. La Torah sous ses deux aspects est l’élément central de la vie juive, de la pratique et de l’étude.

Sur ce parchemin, apparaît au centre, la colonne en écriture carrée du texte d’Alfassi, dans les marges, en semi-cursive, le commentaire de Rashi sur le Talmud et diverses autres gloses. Ces commentaires d’un bout à l’autre du manuscrit sont écrits en figures géométriques, en forme de créatures hybrides à corps humain et animal, en dragons ou autres animaux fantastiques ou encore en forme d’objets usuels.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le Talmud de Babylone

Le Talmud de Babylone, deuxième rédaction de la Guemara, émane des écoles de la Babylonie, des académies de Soura, Néhardéa et Poumbédita. La Guemara babylonienne fut rédigée par Rav Achi (376-427) et son disciple Ravina (vers 400), puis a été terminée par Rav Yossé aux alentours de 500. Le commentaire babylonien est plus complet et plus clair que celui de Jérusalem.

La langue de la Guemara

Si, dans la Michnah, le fond de la langue est l’hébreu, on ne peut en dire autant de la Guemara dont la langue se rapproche bien plus de l’idiome populaire, sorte d’araméen plus ou moins corrompu. Néanmoins, on y retrouve l’hébreu de toutes les époques et parfois même de l’hébreu presque classique selon l’antiquité des textes reproduits. Une même page de Talmud contient trois ou quatre couches de langues, ou plutôt une même langue à trois ou quatre périodes différentes de son évolution ; on peut établir de manière générale que pour les textes reproduits dans le Talmud, la pureté de la langue est un gage d’ancienneté.

Le Midrach

À côté de la Michnah et de la Guemara, qui constituent le Talmud divisé en 63 traités, il y a une autre catégorie de texte intitulée Midrach. Contrairement à la Michnah qui est le résultat d’une exégèse indirecte, c’est-à-dire qui ne commente pas directement le texte biblique, le Midrach le suit pas à pas et produit une méthode d’exégèse directe que l’on nomme justement Midrach. Là encore se retrouve la distinction entre Halakhah et Aggadah. Ici, cependant, cette distinction est nettement marquée, ainsi peut-on constater l’existence de deux sortes de recueils : le Midrach Halakhah et le Midrach Aggadah.

Interpréter c’est créer du sens

La Tradition doit être comprise non seulement comme action de réception et de transmission, mais aussi comme création du sens. Cette « création » est en soi une forme de Révélation, qui n’est pas seulement dans la réception de la Parole révélée mais dans son renouvellement. Dans la conception talmudique de l’interprétation, le Texte est indéfini, ouvert à des interprétations toujours nouvelles, son sens demeure polyvalent, il n’est garanti par aucune encyclopédie. Les interprétations les plus diverses, philosophiques, symboliques, linguistiques, psychanalytiques, psychologiques, sociologiques, politiques, etc. n’épuisent à elles seules qu’une partie des possibilités du Texte, celui-ci demeure inépuisable et ouvert, et la Révélation est Révélation continuée. Le texte est en lui-même achevé, pas une lettre ne peut manquer, pas une lettre supplémentaire ne peut s’introduire et, malgré cet achèvement, il est ouvert à l’infinité des interprétations, le verbe est « comme le marteau qui frappe le rocher en faisant jaillir d’innombrables étincelles. »

L’interprétation n’est pas seulement perception, elle est constitution du sens. Il n’y a pas un sens vrai du texte qui est révélé par l’interprétation, mais il y a une interprétation vraie d’un texte. Et la vérité n’est pas adéquation à quelques présignifications déjà existantes mais elle réside dans « l’ouverture à... »

Lire c’est délier, dénouer, déconstruire l’ensemble des prédéterminations et des enfermements préalables du monde. Lorsque la lecture dénoue, délie, et qu’elle œuvre à une autre perspective de monde, lorsque « interpréter un texte n’est pas seulement lui accoler un sens, même fondé, mais tenter d’apprécier de quel pluriel il est fait, de quelle dynamique il est porteur, alors il y a vérité ! » Certes la vérité historique est intéressante et importante mais un texte, même historique, ne s’y réduit pas.

Ce qui intéresse le Talmud n’est pas de prime abord l’histoire des événements mais la manière dont on les reçoit et dont on les vit aujourd’hui, comme dans ce célèbre texte du Midrach commentant les versets 13 et 14 du chapitre XXIX du Deutéronome : « Ce n’est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance, ainsi que cette adjuration, mais encore avec quiconque se trouve ici présent aujourd’hui avec nous en présence de Dieu... et avec quiconque ne se trouve pas ici aujourd’hui avec nous. Tous ceux qui vont naître dans le futur jusqu’à la fin de toutes les générations étaient présents avec eux au mont Sinaï. » Cette façon de lire est dite existentielle, elle se fonde sur l’idée que chaque époque doit comprendre à sa manière le texte transmis. Le véritable sens d’un texte, tel qu’il s’adresse à l’interprète, ne dépend pas de ces facteurs occasionnels que représentent l’auteur et son premier public, du moins ne s’y épuise-t-il pas.

Il ne s’agit pas de mieux comprendre, mais de comprendre autrement. En fait, ce n’est pas seulement le texte qui est compris, mais le lecteur. Il se comprend. Comprendre un texte, c’est, dès l’abord, l’appliquer à soi-mêmes, mais cette application ne réduit pas le texte, car le texte peut et doit toujours être compris autrement.

Selon une expression de Lévinas, le « pouvoir dire » du texte est toujours supérieur à son « vouloir dire ». « Dans chaque mot, dit encore Lévinas, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. » Étudier et interpréter permet à l’oiseau du sens de déployer ses ailes. Attention, il ne faut pas oublier de sauter sur son dos pour, avec lui, s’élever vers la transcendance.

Lien permanent

ark:/12148/mm7v1s7cd07wt