Le Misanthrope

Bibliothèque nationale de France

Le Misanthrope

Le Misanthrope interroge la condition de l’être intransigeant face à la société – c’est une telle question qui a motivé l’intérêt pour cette œuvre marquée, tous les metteurs en scène l’ont remarqué, par son caractère autobiographique. De l’autre côté, l’enjeu concerne le traitement de la communauté versaillaise qu’Alceste exècre. Et qu’il fréquente pourtant… écartèlement qui mérite d’être interrogé. Qui sont ces partenaires ? Quel monde réfute-t-il ? Alceste, un Hamlet sans meurtre à venger, mais un être tout aussi solitaire dans un monde étranger.

Bibliothèque nationale de France

Un héros intransigeant

Le pouvoir de fascination de la pièce tient en premier lieu à l’attitude du personnage qui lui donne son titre : Alceste, le « misanthrope », l’homme qui refuse les compromis et adopte, face aux exigences de la vie humaine, des options qui, par leur fermeté et leur courage, suscitent à la fois admiration et rejet.

Le Misanthrope : Melle de Mars dans le rôle de Célimène

La vision de Molière n’est pas sentimentale, elle met au jour les rapports de force et de manipulation, les tensions entre générations, la question du mensonge et de la sincérité et les contradictions de la morale. Ainsi de Célimène, prête à bien des sacrifices pour Alceste qu’elle aime, mais pas à celui de sa vie sociale.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Épris de justice, il refuse de « solliciter » (ce qui équivaudrait de nos jours à prendre un avocat) pour le procès dans lequel il est engagé.

Et surtout, amoureux d’une jeune femme volage (ce qu’on appelle à l’époque une coquette), il exige d’elle une soumission absolue à ses fantasmes de relation exclusive. Face aux obstacles qui dès lors s’accumulent, il prend, au dénouement de la pièce, la décision la plus radicale qui soit : le retrait du monde (autrement dit, le suicide social) et le renoncement à l’amour humain. La comédie se termine donc sans mariage !

Une autre forme d’humour

Pour le public de 1666, cette pièce s’est avérée aussi déroutante et séduisante qu’elle l’est pour le public moderne. Certes on y reconnaissait le prolongement de La Critique de L’École des femmes, qui se déroulait également dans un salon et faisait défiler une galerie de personnages similaire, articulée entre figures ridicules (prude, petits marquis, auteur) et individus raisonnables. On y retrouvait des thèmes que Molière, à l’instar des autres dramaturges des années 1660, avait déjà exploités à plusieurs reprises : jalousie amoureuse, bien-fondé des normes qui régissent la vie des gens du grand monde, réputation et médisance, apparence et « fond du cœur ».

Le Misanthrope

Loin des stéréotypes, Molière met sur le théâtre des êtres singuliers dont les travers les plus ridicules ne sont jamais exempts d’une humanité qui nous les rend proches, contre toute attente. Alceste n’a-t-il pas raison de critiquer la superficialité des rapports mondains ?

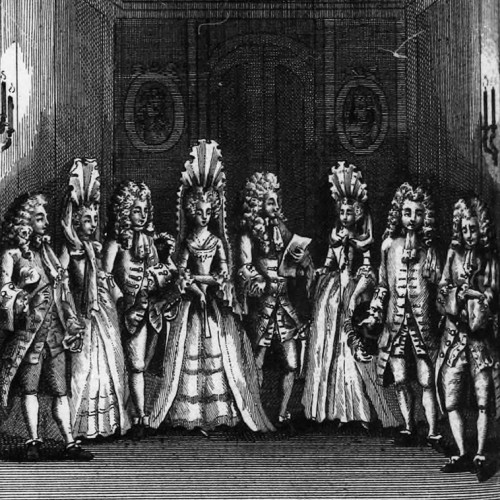

Molière n’est pas un sociologue mais il est un observateur averti de la nature humaine et des rapports que ses contemporains entretiennent entre eux dans un monde très hiérarchisé. Le Misanthrope donne à voir la société de cour, ses travers, ses mécanismes de reconnaissance et d’exclusion et son jeu des apparences qui masquent les attitudes et les tempéraments les plus hypocrites.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

À l’exemple de l’auteur de la Lettre qui accompagne la publication de la pièce (Donneau de Visé, un proche de Molière), les contemporains reconnaissaient que Le Misanthrope n’était pas destiné à faire rire, mais à procurer au public la satisfaction amusée qui résulte de l’observation de ce qui nous entoure : « rire dans l’âme », conformément à l’effet que produisait le genre de la satire en vers, en pleine vogue à cette époque (Boileau).

Le « portrait du monde »

Autrement dit, Le Misanthrope est avant tout un « portrait du monde », permettant de prendre la pleine mesure des « mœurs du siècle » (autres formules de Donneau de Visé). La comédie affiche son ambition de fournir une représentation fidèle des comportements humains et des problèmes qu’ils posent à la vie en communauté : les usages de civilité (jusqu’où doit-on se plier à cette forme d’hypocrisie ?), les jugements sur autrui (où commence la médisance ?), la propension au litige, la nature de l’amitié et ses exigences. Et bien évidemment, au cœur de ce programme, la description des conduites adoptées dans le domaine de l’amour qui, selon la conception du public de Molière, fonde l’activité humaine.

Le Misanthrope, de Molière, acte I, scène I

La relation amoureuse doit-elle être envisagée comme un jeu à parts égales ? comme une transaction (ainsi que le pensent les deux marquis Acaste et Clitandre) ? peut-on légitimement aspirer à un contrôle absolu sur la personne aimée ? quand on aime, doit-on chercher à corriger l’être cher ? l’amour permet-il de rester lucide sur l’individu qui nous a séduit ? Autant d’interrogations qui correspondent à ces « questions d’amour » qui occupaient les esprits dans les salons et qui n’ont en rien perdu de leur acuité.

Émotions intenses

M. Edmond Geffroy, de la Comédie Française, dans le rôle d'Alceste, dans Le Misanthrope

« Pour l’homme aux rubans verts, il me divertit quelquefois avec ses brusqueries et son chagrin bourru ; mais il est cent moments où je le trouve le plus fâcheux du monde. »

Le Misanthrope, acte V, scène 4 (Acaste)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le spectateur voit se dérouler sous ses yeux un conflit de valeurs, face auquel il ne peut rester indifférent, tant les antagonismes le ramènent au cœur de ses propres pratiques et convictions. Séduit par Alceste, dont il est amené à penser néanmoins qu’il a tort, pris de court par l’évolution des péripéties, surpris par l’issue de la pièce, il vit une expérience émotionnelle aussi intense que celle qu’offre à cette époque la tragédie.

Molière auteur moral

Le Spectateur-nocturne, au Théâtre-français, voyant jouer Le Misanthrope

La scène se passe au moment où Acaste lit la lettre de la Coquette : « Pour l’homme aux rubans verts... »

On remarque la présence d’un orchestre en bas de l’image.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition Molière, le jeu du vrai et du faux, présentée à la BnF du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023.

Lien permanent

ark:/12148/mmq86qj107v46