-

Article

ArticleAux origines du noir et blanc

-

Album

AlbumLe portrait par Félix Nadar

-

Vidéo

VidéoL'art du tirage par Gustave Le Gray

-

Vidéo

VidéoQuelle est la relation entre le photographe et son tireur ?

Par Thomas Consani -

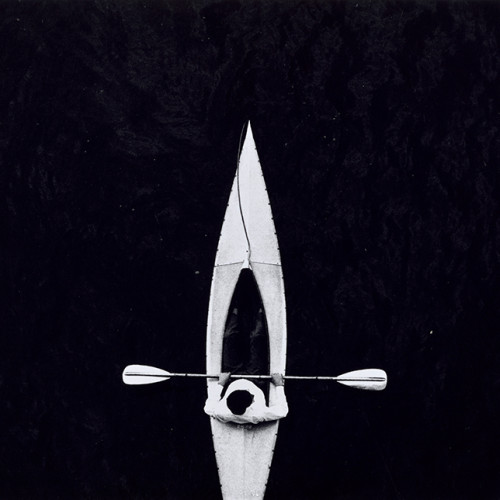

Album

AlbumLes marines de Le Gray

-

Vidéo

VidéoPourquoi avez-vous choisi le tirage argentique et en noir et blanc ?

Par Thomas Consani -

Article

ArticleLes contrastes du noir et du blanc

-

Vidéo

VidéoQuel est votre processus de création en noir & blanc ?

Par Marie-Jésus Diaz -

Vidéo

VidéoLe tirage photographique de La Jeune Fille à la fleur de Marc Riboud

Par Thomas Consani -

Vidéo

VidéoComment travaillez-vous avec le photographe ?

Par Thomas Consani -

Vidéo

VidéoPourquoi avoir choisi le noir & blanc dans votre création ?

Par Michel Séméniako -

Article

ArticleL’Ombre et la lumière

-

Vidéo

VidéoQuelles sont les qualités premières d’un bon tireur ?

Par Thomas Consani -

Article

ArticleEntre noir et blanc : valeurs de gris

-

Vidéo

VidéoLe tirage photographique de Telecaster de Dominique Tarlé

Par Thomas Consani -

Vidéo

VidéoPourquoi avoir choisi le noir & blanc dans votre création artistique ?

Par Marie-Jésus Diaz -

Vidéo

VidéoQuels sont vos moyens de production ?

Par Michel Séméniako -

Article

ArticleLe noir et blanc dans les collections de la BnF

-

Vidéo

VidéoQuels sont vos sujets de prédilection ?

Par Marie-Jésus Diaz -

Vidéo

VidéoPoursuivez-vous dans la voie du noir & blanc ?

Par Michel Séméniako -

Vidéo

VidéoQuel est selon vous l’avenir du tirage argentique ?

Par Thomas Consani

Le portrait par Félix Nadar

Jusqu’au début des années 1880, les portraits de Félix Nadar se distinguent par leurs fonds neutres.

Le mérite des portraits de M. Nadar ne consiste pas seulement dans l’habileté de la pose, qui est tout artistique, il y a là une disposition savante et raisonnée de la lumière, qui atténue ou augmente le jour selon le caractère de la tête et l’instinct de l’opérateur. Nous retrouvons de plus dans le tirage des épreuves une recherche délicate de l’harmonie et des tons légèrement estompés qui adoucissent de leur pénombre les arêtes des contours.

Sarah Bernhardt, drapée de blanc

Le portrait de la jeune débutante par Félix Nadar est prophétique.

D’une presque inconnue un peu frêle, il fait une future star drapée de profil dans un velours noir ou de face dans un burnous de laine blanche.

La masse de cheveux sombres et les boucles d’oreille complètent ce jeu des contrastes. Au-delà du diptyque exceptionnel, ces deux propositions témoignent d’un âge d’or du portrait photographique.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

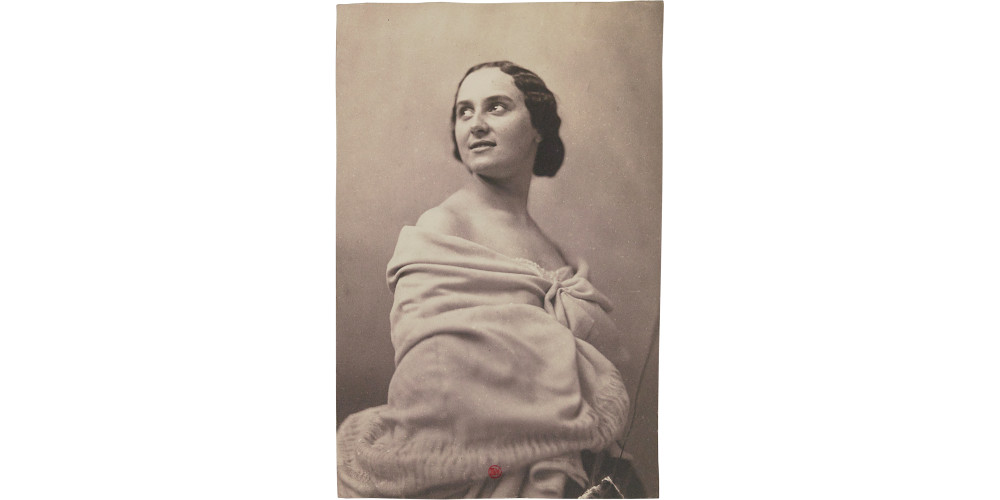

La Comtesse della Torre drapée en blanc

Voici un portrait étonnement moderne, ou plutôt intemporel, de l’aristocrate italienne de passage dans la capitale française. La silhouette en blanc sur blanc est d’une grande légèreté. La lettre où elle demande rendez-vous pour la prise de vue atteste de la date.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

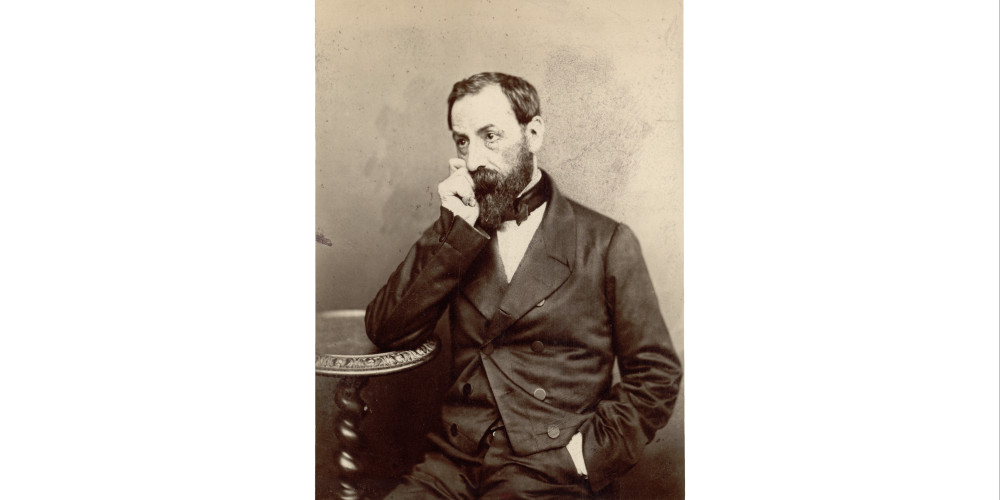

Charles Baudelaire debout

Nadar fut l’un des proches de Baudelaire, il l’a caricaturé, photographié et lui a consacré une étude à la fin de sa vie : Charles Baudelaire intime : le poète vierge. Ils se sont rencontrés en 1843 : « Il s’avançait "beau comme un jeune Dieu" eut dit Banville. Chevelure flottante, bouclée, yeux deux brillants de café » (NAF 13821, fol. 9). Le caricaturiste dessine alors la couverture des Mystères galants des théâtres de Paris. Nadar est parfois venu en aide au poète et Baudelaire lui a dédié « Le Rêve du curieux », un sonnet des Fleurs du mal auquel Nadar disait ne rien comprendre du tout... Néanmoins, comme Baudelaire l’a écrit, Nadar « est un de [ses] meilleurs et de [ses] plus vieux amis », il aime la folie et « les bizarreries qui composent [sa] nature exceptionnelle » et a été « jaloux de lui à le voir si bien réussir dans tout ce qui n’est pas l’abstrait ». Á la mort de Baudelaire, Nadar publiera un long article dans le Figaro d’Hippolyte de Villemessant. Il l’a fait figurer dans La Lanterne magique (9 avril 1852) comme dans les deux Panthéon-Nadar.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Angèle

Ce portrait d’actrice réalisé au début des années 1870, à une période où Félix Nadar s’intéresse moins à la photographie, est un bel exemple tardif de la persistance du style des portraits féminins forgé dans les années 1850 avec drapés de velours et éclairage savant.

Bibliothèque nationale de France

La Princesse Marie Cantacuzène

Nadar a réalisé deux portraits de cette jeune femme à la beauté classique. Il indique au dos d’une des épreuves qu’il s’agit de la princesse roumaine, Marie Cantacuzène.

Bibliothèque nationale de France

Mademoiselle Finette du bal Mabille

Mademoiselle Finette est une danseuse du bal Mabille, une « danseuse de jardin public », c’est à dire une femme légère, danseuse, actrice et prostituée. Elle est renommée pour son habileté à exécuter le grand écart lors de ses exhibitions.

Elle est photographiée à contre-emploi par Nadar, dans une tenue très luxueuse, de cachemire et dentelles, et ne dévoile qu’un peu de la peau de son poignet. Son regard est lointain : la coquetterie est toute entière dans la mouche et l’accroche-cœur.

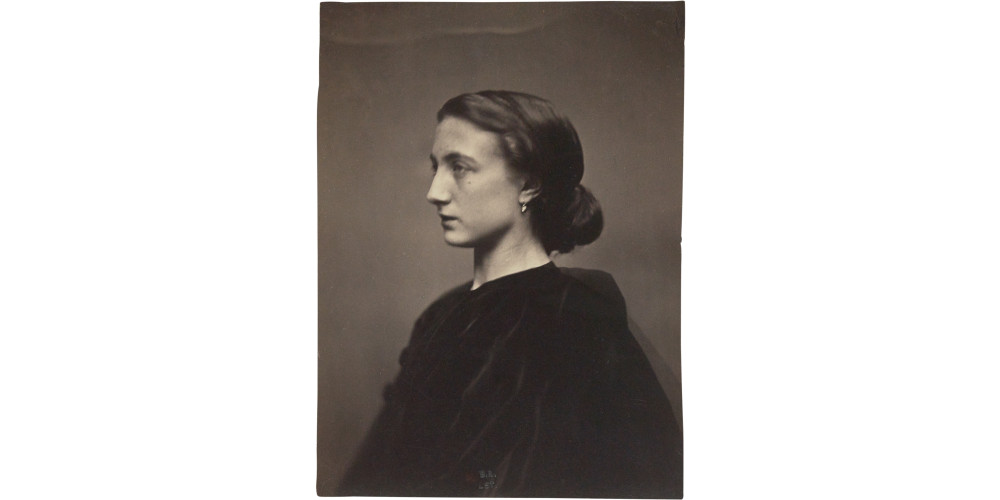

Marie Laurent de dos

Marie Laurent est une actrice qui connaît un grand succès sur la scène parisienne dès la fin des années 1840. Son visage est plus fort et expressif que gracieux, aussi Nadar a-t-il l’idée de la photographier de dos, mettant ainsi en valeur sa belle et lourde chevelure sombre retenue par un peigne de style espagnol et la ligne des épaules. Comme souvent dans ses portrait féminins, il préfère un simple drapé aux vêtements surchargés de son temps. La composition est une étude formelle particulièrement subtile.

Bibliothèque nationale de France

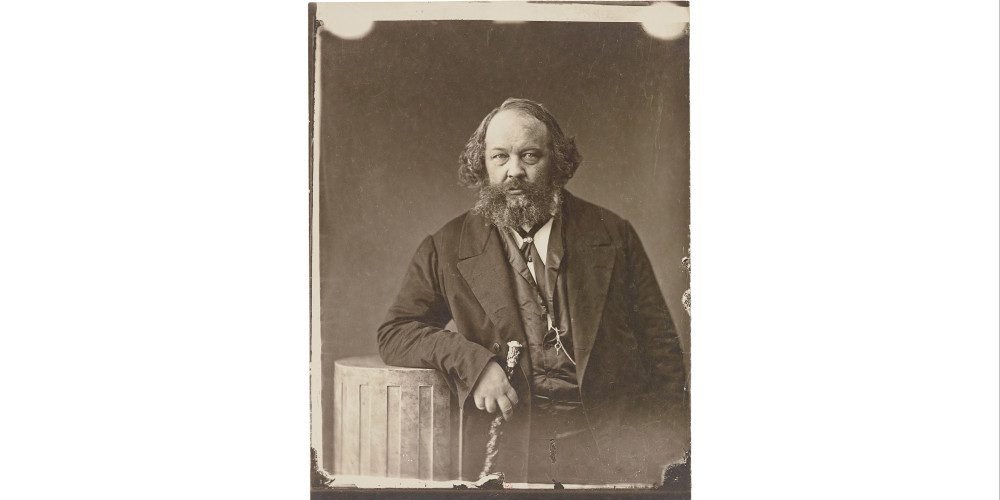

Bakounine

Le révolutionnaire, philosophe et théoricien du socialisme Mikhaïl Bakounine est une des immenses personnalités que Nadar photographia au cours de sa carrière et proposa à la clientèle dans sa galerie de portraits sans cesse enrichie. On voit ici un tirage de 1862, contemporain de la prise de vue, mais il existe aussi un tirage réalisé vingt années plus tard et enfin un tirage vers 1900, remis au goût du jour après de lourdes retouches. Ainsi jusqu’à la fin de l’activité de l’atelier Nadar, les portraits les plus anciens de célébrités étaient toujours offerts à la clientèle.

Bibliothèque nationale de France

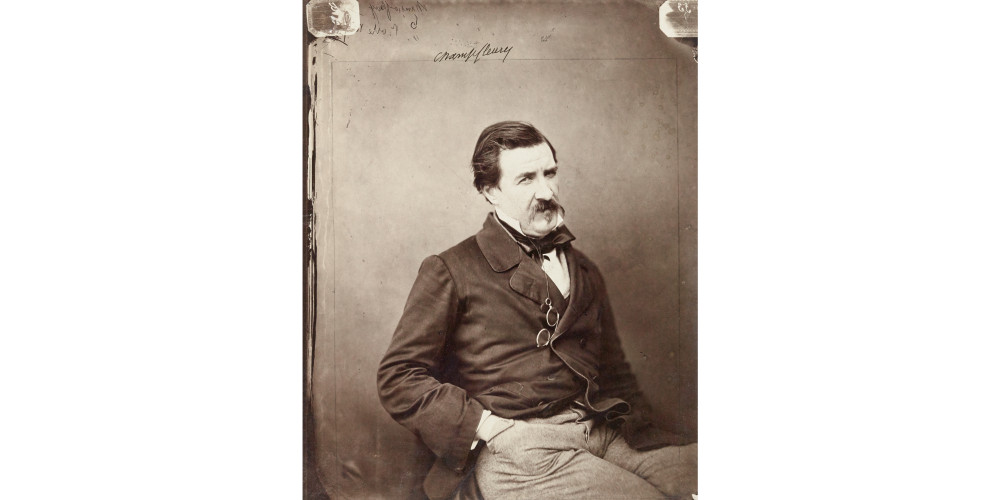

Champfleury (1821-1889)

Jules Félix François Husson, dit Champfleury, est avec Murger l’un des représentant de la bohème littéraire. Ses liens avec Nadar sont anciens, mais ont toujours été sinon tendus du moins contrastés. Un duel a même failli survenir lors de la représentation de Pierrot Ministre de Nadar en 1848 à la suite d’un échange d’articles.Il le caricature en chiffonnier dans « Les Contemporains de Nadar » dans Le Journal amusant, le 5 mars 1859.Cette image accompagnant une biographie assez assassine et écrite au gros sel, nécessite une explication.Avec Gustave Courbet, Champfleury était le promoteur du réalisme qui tenait ses assises à la Brasserie Andler.Perçu, avant Zola, comme l’écrivain qui s’occupait des sentines de l’époque, Nadar le représente ainsi, allusion à son roman La Mascarade de la vie parisienne qui raconte les aventures de la fille d’un biffin mais surtout au « chiffonnage » de Champfleury dans l’œuvre de Balzac. Nadar l’a mis significativement à l’extrémité de son Panthéon (n° 211 puis 231).

Bibliothèque nationale de France

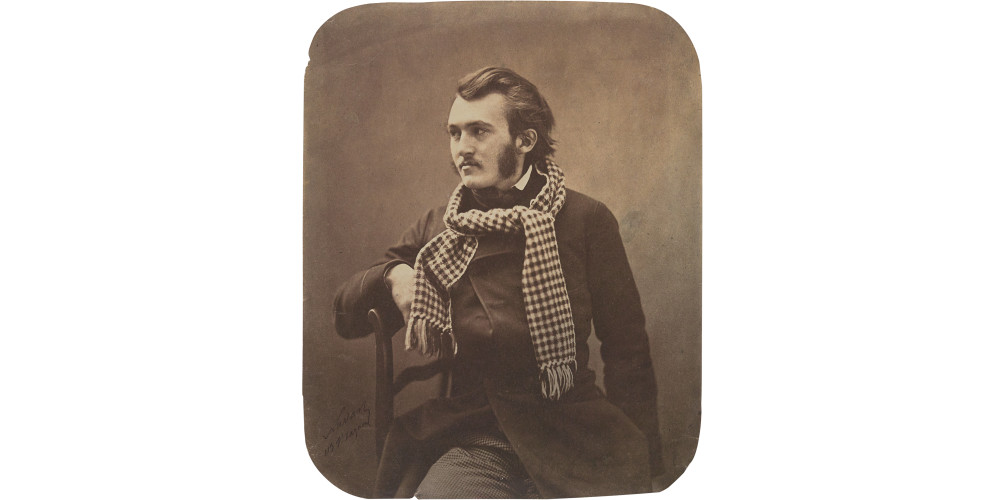

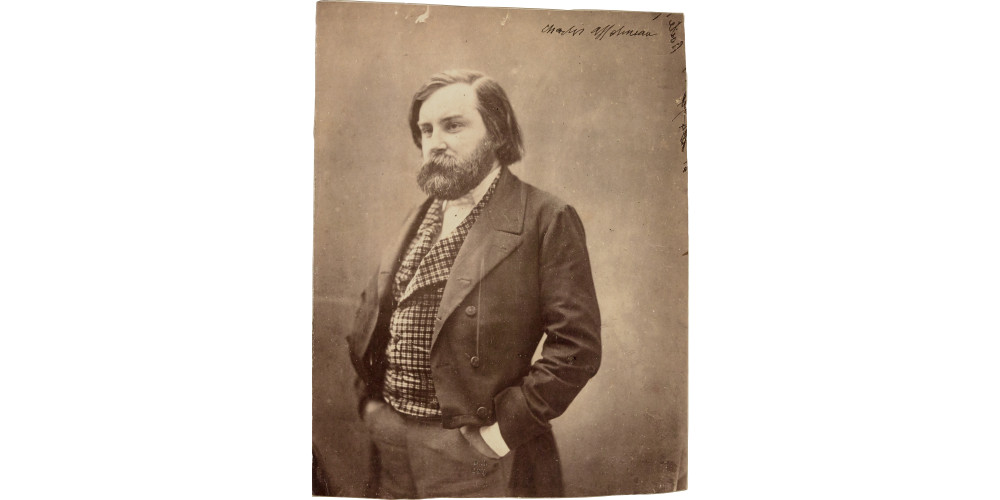

Gustave Doré avec une écharpe à carreaux

Gustave Doré a fait ses débuts auprès de Charles Philipon dans Le Journal pour rire en 1848. Il y rencontre Nadar qui perçoit immédiatement le talent de ce jeune homme de seize ans qui se partage alors entre le lycée et la caricature. Il le présente dans sa Lanterne Magique du Journal pour rire du 23 avril 1852 avec les autres dessinateurs de cette publication : « Ce jeune homme à tête de chouette c’est Gustave Doré », écrit-il en filant les louanges et en concluant : « Croyez-vous que la caricature meure en France avec ces enfants-là ? ». Gustave Doré a trouvé en Nadar un défenseur de sa peinture qui plaisait davantage au public anglais que français.

Les portraits de Doré par Adrien Tournachon et Félix Nadar sont nombreux : le premier en 1853, le dernier sur son lit de mort.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Alexandre Dumas

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

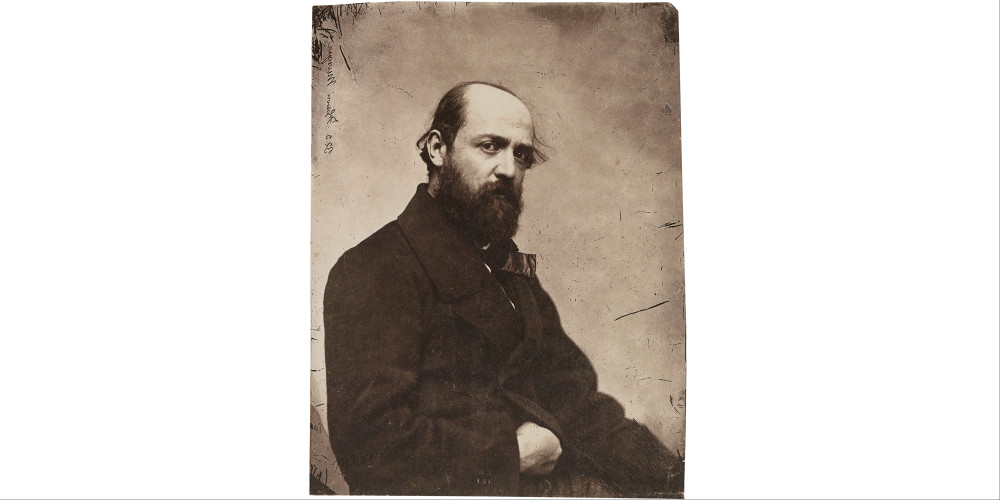

Henry Murger (1822-1861)

Henry Murger fut poète et romancier. Il commence par fréquenter le groupe des Buveurs d’eau avec Champfleury avant de s’en séparer pour tenter sa chance dans les petits journaux. La connaissance qu’a Nadar des milieux du journalisme lui permet de collaborer à plusieurs titres comme L’Audience puis Le Corsaire-Satan. C’est le moment de la bohème à l’Hôtel Merciol, rue des Canettes, qui inspire les feuilletons que Murger publie dès les années 1845. Adaptés au théâtre en 1849 sous le titre La Vie de Bohème, puis en roman en 1851:Scènes de la vie de Bohême, ces œuvres assoient la notoriété de Murger sans qu’il n’abandonne pour autant sa manière de vivre insouciante.Il disparaît prématurément dans des souffrances extrêmes et pour contrer la légende médiatique qui s’est emparée de lui et de sa bohème, Nadar publie avec Adrien Lelioux et Léon-Noël une Histoire de Mürger pour servir à l’histoire de la vraie bohème, par trois buveurs d’eau (1862).

Bibliothèque nationale de France

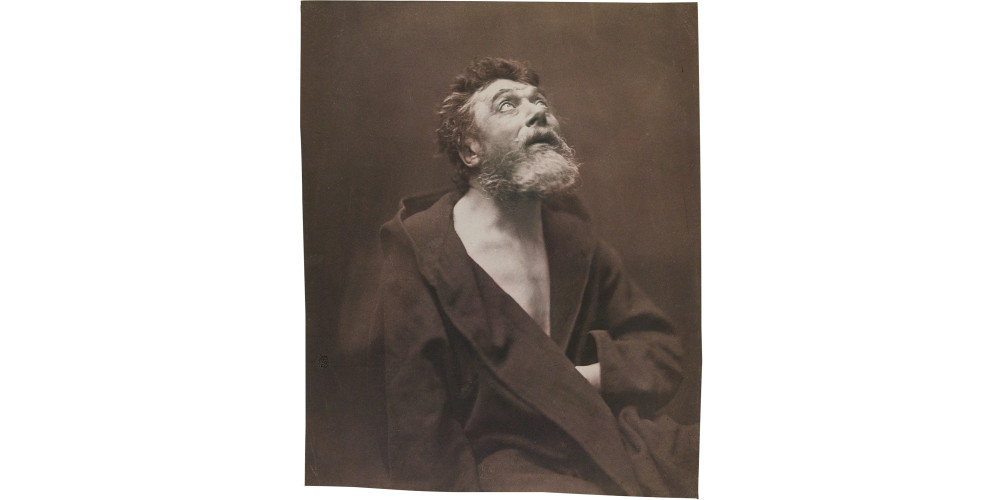

Jean Journet (1799-1861)

Jean Journet, surnommé l’Apôtre, était une figure parisienne pittoresque et excentrique, souvent brocardée par ses contemporains. Ancien carbonaro, pharmacien à Limoux, il découvre la philosophie de Fourier et décide de répandre sa doctrine en abandonnant sa famille et en prenant son bâton de pèlerin. Son évangélisme humanitaire, prônant la fraternité et l’association, l’a amené à écrire de nombreuses brochures qu’il diffusait de manière intempestive : en les jetant du « paradis » dans les théâtres ou en faisant le siège des écrivains célèbres et des rédactions. Interné plusieurs fois à Bicêtre, Journet trouve à sa mort un défenseur en Nadar qui publie un article dans Le Figaro le 27 octobre 1861, ainsi conclu : « Ah mes chers fous ! que je vous aime bien mieux que tous ces sages. »

Nadar s’inspire de la peinture espagnole du Siècle d’Or pour rendre « cette tête fulgurante de saint Pierre ».

Bibliothèque nationale de France

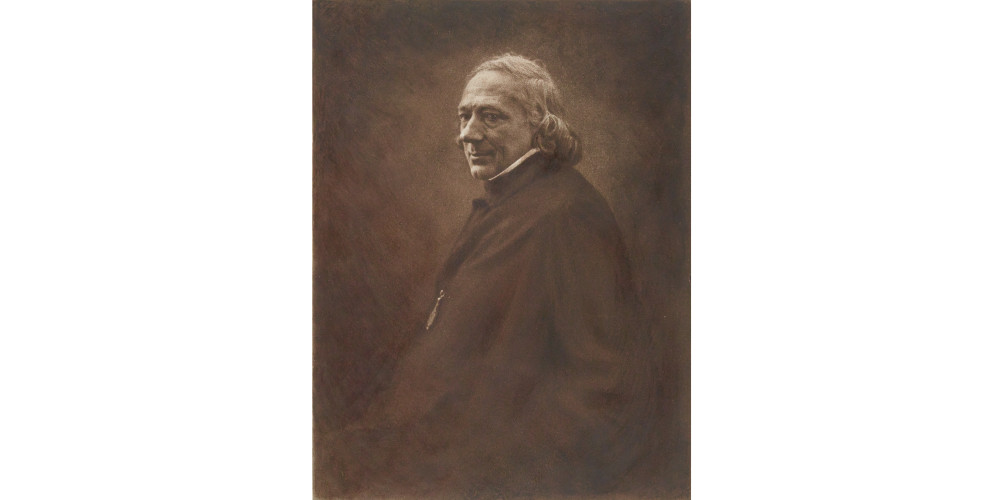

Charles Philipon (1800-1862)

Charles Philipon est l’un des patrons de presse des plus importants de la première moitié du 19e siècle en même temps qu’un caricaturiste de génie. Dans la biographie pour le Panthéon Nadar, il écrit : « J’ai mené à grandes guides mon attelage de lithographie et gravure, d’albums et de livres illustrés, de journaux et d’estampes. J’ai répandu par centaines de mille les livres à vignettes, par millions les albums, par milliards les épreuves ; développant ainsi le goût du dessin, popularisant les arts parisiens et le nom des artistes français... » (NAF 24281 fol. 370).

Il a créé tour à tour La Caricature, Le Charivari, Le Journal pour rire dans lequel Nadar entre en mai 1849, puis Le Journal Amusant et Le Petit Journal pour rire qui sera confié à Nadar en 1855. C’est Nadar journaliste qui assure parallèlement la rubrique « Histoire du mois » dans Le Musée Français-Anglais lancé la même année. Grand découvreur de talents, Philipon titre pour l’inauguration de l’Atelier du Boulevard des Capucines un long article élogieux : « Le Grand Nadar ». Son acuité médiatique s’accompagnait de qualités humaines qui ne pouvaient que séduire Nadar.

À sa mort il signe un long article dont la dernière phrase est significative : « Ch. Philipon est mort d’une hypertrophie du cœur. Son cœur prenait trop de place, ont dit les médecins. Ils avaient raison. »

Bibliothèque nationale de France

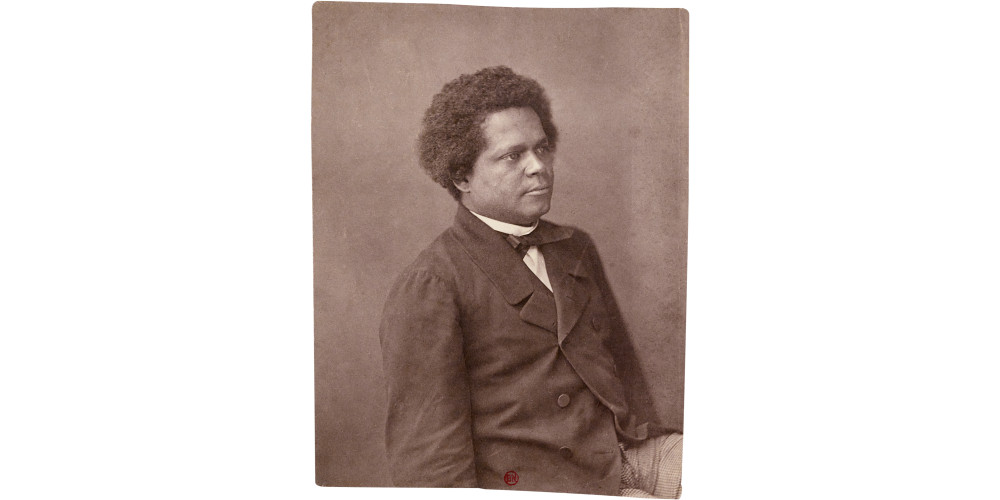

Victor Cochinat (1823-1886)

Victor Cochinat, né à La Martinique, est particulièrement lié à Louis Lherminier et Privat d’Anglemont. Admis au barreau en 1846, il collabore parallèlement au journal Les Antilles mais, à la suite du coup d’État du 2 décembre 1851, il est destitué et gagne la métropole pour se consacrer au journalisme, d’abord à Rouen puis à Paris, au Mousquetaire d’Alexandre Dumas, ensuite au Figaro. Il fonde La Causerie avant de rejoindre Le Petit Journal de Millaud. Il est resté aussi dans l’histoire littéraire pour avoir traité la jeune génération poétique de « Vilains Bonshommes » à la suite de la représentation du Passant de François Coppée. Ceux-ci reprirent l’insulte et fondèrent le « Dîner des Vilains Bonshommes » qui réunissait le jeune Parnasse. Cette épithète était néanmoins aussi une réponse aux attaques racistes dont Cochinat était souvent l’objet. De retour aux Antilles, il est devenu le premier conservateur de la Bibliothèque Victor Schœlcher à Fort-de-France.

Bibliothèque nationale de France

Théophile Gautier (1811-1872) au foulard et à la blouse blanche

Théophile Gautier appartient à une autre bohème que celle de Nadar, celle du Doyenné que Gérard de Nerval a décrite dans ses Petits Châteaux de Bohême. Il fut cependant un écrivain très proche des jeunes en même temps qu’un journaliste extrêmement productif qui les a soutenu ainsi que Nadar. Il fut une source d’inspiration pour cette génération des années 1840 et Nadar lui a consacré le troisième portrait de sa série du Journal Amusant : « Les Contemporains de Nadar » (6 novembre 1858). Les côtés excentriques de Théo, son fez et sa bonhommie, s’accordaient tout à fait à la culture bohème de l’époque de Nadar, et c’est souvent en pacha qu’il le représente. Derrière ce folklore, le « poète impeccable », en quête perpétuelle de la forme et de la beauté faisait figure d’un authentique exemple d’exigence artistique.

Mots-clés

Photo © Musée d'Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski

Charles Asselineau (1820-1874)

Charles Asselineau est l’un des plus anciens amis de Nadar. Ils se lient dès le Collège Bourbon et seront tous deux les intimes de Baudelaire. Fin lettré, bibliothécaire surnuméraire à la Mazarine, Charles Asselineau, auteur entre autres du Paradis des gens de lettres et de L’Enfer du Bibliophile, était proche de l’éditeur Poulet-Malassis, surnommé par Baudelaire « Coco-mal-perché ».

Il a collaboré avec Nadar pour deux nouvelles publiées en avril et août 1846 :« Le Mort guéri » et « Le Paradis trouvé », reprises dans Quand j’étais étudiant. Il a appartenu au petit cercle des rédacteurs qui documentaient le Panthéon-Nadar auquel devait être annexé à l’origine des biographies de chaque personnage.

Il a été le témoin de Nadar à son mariage… averti néanmoins quinze jours après la cérémonie. Le marié s’en est expliqué dans une lettre : « C’est assez drôle que mon premier témoin apprenne mon mariage 15 jours après la consommation et par une lettre de faire-part. Ceci, mon bon ami te sera expliqué par moi à notre première voyure. Je me borne à te dire pour le présent que je suis allé chez toi la veille, un dimanche et que le lundi matin l’heure de midi fixée pour la cérémonie je ne savais pas à 11 heures si je me mariais. » (NAF 25007, fol. 8).

Bibliothèque nationale de France

Philibert Audebrand (1815-1906)

Philibert Audebrand est l’un des journalistes les plus productifs de son siècle. Charles Monselet disait déjà de lui en 1857 : « On couvrirait la superficie de la place du Carrousel avec le total prodigieux des écrits de cet homme de lettres. » Il a non seulement fréquenté la bohème et le monde des petits journaux mais en a été l’historien avec notamment une série d’articles sur la petite presse qu’il n’a jamais réunie en volume et avec son étude, devenue un classique, Derniers jours de la bohème:souvenirs de la vie littéraire (Paris, Calmann-Lévy, 1905) qui restitue l’atmosphère de la brasserie des Martyrs.Familier de Nadar, il lui a dédié Ceux qui mangent la pomme (1882), écrivant : « Un jour, quand l’Histoire parlera à nos neveux du capitaine du Géant, elle leur dira que, de 1850 à 1880, tu as été le Parisien par excellence, le plus applaudi sur la Terre et au Ciel. »

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France