-

Article

ArticleL’Empire byzantin

-

Personnalité

PersonnalitéMuhammad al-Idrisi

-

Article

ArticleLe monde islamique

-

Article

ArticleL’Occident chrétien

-

Article

ArticleLa Sicile normande

-

Article

ArticleCroisades et Reconquista

-

Album

AlbumUne chronologie des Croisades en images (1095-1291)

-

Album

AlbumLe commerce en Méditerranée

-

Article

ArticleLes voies du commerce en Méditerranée médiévale

L’Empire byzantin

Bibliothèque nationale de France

Plan de Constantinople

Les insulaires – ou atlas d’îles –, élaborés ou copiés aux 15e et 16e siècles, intéressent la Méditerranée. Le premier d’entre eux est le Liber insularum de Cristoforo Buondelmonti, considéré communément comme un guide aux voyageurs. Mais à travers les portraits d’îles, l’auteur florentin traite des bouleversements politiques entraînés par la pénétration des Ottomans. La description de Constantinople – qui justement n’est pas une île – lui offre l’occasion de se livrer à une critique acerbe du monde byzantin. Tout en rendant un hommage appuyé à l’aspect monumental de la ville, riche en édifices impériaux et culturels, il décrit les Grecs comme les ennemis perfides des Latins, leur reprochant de favoriser les conquêtes turques au détriment des Italiens. Trente ans plus tard, Constantinople tombera aux mains des Ottomans (1453) et deviendra la capitale de leur empire sous le nom d’Istanbul. C’est donc l’aspect défensif de la ville qui est ici représenté : les remparts sont exagérés, les perspectives tordues, les édifices religieux, civils et portuaires privilégiés par rapport aux maisons individuelles.

Bibliothèque nationale de France

L’héritier de l’Empire romain

Depuis la chute de l’Empire romain d’Occident en 476, l’héritage impérial est assuré par l’empereur d’Orient à Constantinople, « deuxième Rome ».

L’ancien nom grec de la ville, Byzance, désigne cet empire à la fois chrétien et oriental. Mais leurs différences linguistiques et culturelles opposent l’Occident latin et l’Orient grec. De plus, pratique et doctrine religieuses diffèrent, et l’Église orthodoxe s’éloigne peu à peu de l’Église romaine. L’incompréhension et les prétentions rivales à l’universalité conduisent au schisme en 1054. L’Église d’Orient est dirigée par le patriarche de Constantinople, nommé par l’empereur.

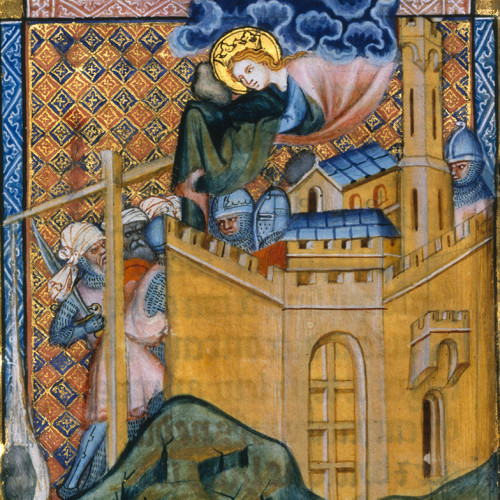

La Vierge protège Constantinople contre les musulmans

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

À la différence de l’Occident où pape et empereur sont en conflit, à Byzance, Église et pouvoir impérial se soutiennent mutuellement pour défendre l’orthodoxie. Les moines jouissent d’une grande popularité auprès de fidèles, passionnés depuis des siècles par les questions théologiques. Ils manifestent une grande ferveur pour les icônes et les reliques. Toute cérémonie religieuse orthodoxe doit évoquer et exalter la splendeur de l’au-delà. Construites sur un plan en croix grecque symbolisant la structure du monde – le carré au sol pour la Terre, surmonté d’une coupole pour le Ciel –, les églises byzantines sont d’une richesse impressionnante, couvertes de marbre et de mosaïques sur fond d’or.

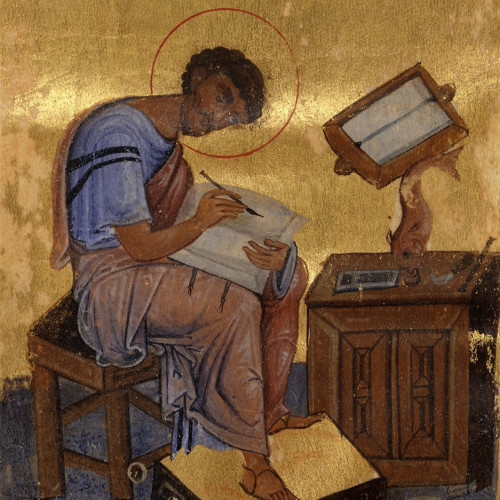

L’empereur byzantin Nicéphore III

Ce manuscrit des sermons de l’évêque de Constantinople saint Jean Chrysostome, célèbre rhéteur d’inspiration stoïcienne, a été réalisé pour l’empereur Nicéphore III Botaniate, régnant entre 1078 et 1081. La scène représente l’empereur acceptant le livre des mains du saint évêque, sous la protection de l’archange Michel. Nicéphore III sera renversé par Alexis Ier Comnène (1048-1118) qui profitera de la première croisade pour reprendre Nicée.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’Ascension et la Parousie

Ce manuscrit des Homélies à la Vierge par le moine Jacques du monastère de Kokkinobaphos, abondamment orné d'enluminures inspirées d'épisodes de la vie de Marie, témoigne du renouveau artistique qui caractérise le 12e siècle byzantin. Le rapprochement des thèmes de l'Ascension et de la Parousie (retour glorieux du Christ) apparaît déjà dans des œuvres plus anciennes. Dans le cas présent, ce rapprochement n'est pas visuellement représenté, mais est exprimé par le choix des textes figurant sur les phylactères qui ont un sens eschatologique (Isaïe 63,1 et Psaumes 46,6).

L'interdit de Moïse concernant la représentation divine n'a pas été repris par le christianisme mais le développement du culte envers les images a très tôt suscité un débat doctrinal et théologique. La tradition orientale lui confère une dimension sacrée : l'icône est une fenêtre ouverte sur l'invisible. Dans la tradition occidentale, l'image, si elle contribue à magnifier la parole divine, préside aussi largement aux apprentissages et à la mémorisation des séquences du texte.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Byzance joue un rôle essentiel dans la transmission de l’héritage gréco-latin. Le maintien du grec classique comme langue écrite permet aux savants de copier et de s’imprégner des œuvres littéraires et philosophiques antiques. La culture latine subsiste surtout à travers le droit romain. Souverain de droit divin, l’empereur – le « basileus » – détient un pouvoir absolu. Vêtu de pourpre, insigne de la souveraineté byzantine, il est l’objet d’un véritable culte dans son luxueux palais. L’instabilité politique caractérise cependant l’empire. Après une période de troubles, la dynastie des Comnènes reste au pouvoir pendant un siècle (1081-1185). Elle réorganise l’empire au profit de l’aristocratie foncière, ce qui favorise le conservatisme et conduit au déclin économique.

Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Un empire en crise

Les principales ressources de l’empire proviennent de l’agriculture et du commerce. Ruinés par des mauvaises récoltes, les petits paysans ne fournissent plus ni impôts ni contribution militaire et tombent sous la coupe de véritables tyrans locaux. Ces derniers se constituent de vastes domaines privés autonomes. Ainsi contribuent-ils à l’affaiblissement et au démembrement de l’empire.

Nicolas et Mathieu Polo quittent Constantinople

Le Livre des Merveilles commence par un bref récit du voyage que le père de l’auteur, Niccolo, et son oncle Maffeo, ont entrepris en 1260 et non en 1252 comme l’indique le texte. Marco, né en 1254, est alors trop jeune pour les accompagner. « Nobles, sages et avisés », les deux marchands vénitiens se sont embarqués sur un de leurs vaisseaux « chargé de marchandises variées et précieuses ». Ils voguent sans encombre jusqu’à Constantinople où ils font une escale fructueuse en négoce, puis se rendent au port de Soudak sur la mer Noire afin « d’accroître leurs gains et leurs profits ». Ils vont sans doute rejoindre leur frère aîné, Marco « le vieux », qui est installé dans ce comptoir vénitien de Crimée.

En 1260, Constantinople est la capitale de l’Empire latin créé en 1204, à la suite du pillage de Byzance par les Croisés. Les Vénitiens y possèdent une colonie depuis de nombreuses années, ainsi que des comptoirs dans tout l’est de la Méditerranée et jusqu’en Crimée. Les Polo sont des marchands installés à Constantinople depuis une génération, ils sont aisés sans être richissimes. Cependant les privilèges et positions des Vénitiens, principaux appuis de l’Empire latin, se heurtent de plus en plus à ceux de Génois, alliés à Michel VIII Paléologue, empereur byzantin de Nicée rêvant de reprendre l’ancienne capitale impériale. Quand en 1261, les Byzantins reprennent Constantinople, les Polo sont en Crimée. Ne pouvant rentrer chez eux, ils décident d’aller vers l’Est et de s’enfoncer dans les terres des Mongols, que des missionnaires avaient commencé à explorer.

« Pour connaître l’exacte vérité des différentes régions du monde, prenez ce livre, et écoutez-en la lecture. Vous y apprendrez les fabuleuses merveilles de la Grande Arménie, de la Perse, du pays des Tartares et de l’Inde. Tout cela, et bien d’autres choses encore, notre livre vous le racontera dans l’ordre et en détail, suivant le propre récit qu’en fit Marc Polo, sage et noble citoyen de Venise. Il en fut le témoin. Ce qu’il ne vit pas lui-même, il le connut de sources sûres ; et ce sont peu de choses. Nous préciserons donc bien ce qu’il vit réellement, et ce qu’il apprit seulement. De sorte que notre livre sera exact et sans nul mensonge. L’auditeur ou le lecteur pourra y accorder une foi absolue. Tout y est parfaitement vrai. Je peux vous l’affirmer, depuis le temps que le Seigneur créa Adam, notre premier père, nul homme ne parcourut autant du monde ni ne connut autant de ses merveilles que ne fit Marc Polo. Pensant qu’il serait dommage de ne pas rapporter ce qu’il avait appris et vu, il entreprit de le raconter. D’autres pourraient ainsi en avoir connaissance. Il ne resta pas moins de vingt-six ans dans les diverses régions du monde, puis, en l’an 1298 de l’Incarnation du Christ, il fit, point par point, le récit de son voyage à messire Rusticien de Pise, prisonnier avec lui dans les prisons de Gênes. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Carrefour des routes maritimes et terrestres entre Orient et Occident, Constantinople est une plaque tournante du commerce mondial. Particulièrement actifs, les marchands vénitiens obtiennent de nombreux avantages commerciaux au détriment des négociants byzantins. Les profits du commerce échappent à l’empire et la monnaie subit une forte dépréciation. Constantinople cherche alors à favoriser les Génois et les Pisans au détriment des Vénitiens. En représailles, ces derniers se détournent des grands ports byzantins dont l’activité s’étiole et la population diminue.

Un empire assiégé

En 1071, les Normands expulsent définitivement les Byzantins d’Italie. La même année, la défaite de Mantzikert face aux Turcs seldjoukides prive l’empire des deux tiers de l’Asie Mineure. Pendant tout le 12e siècle, la dynastie des Comnènes résiste fort difficilement aux envahisseurs de tous les côtés : Occidentaux à l’ouest, Orientaux à l’est et peuples d’Europe centrale au nord.

La chute de Constantinople

Après s’être emparées d’une partie de l’empire, les troupes de Mahomet II assiègent Constantinople en 1453. Le 29 mai, le sultan turc prend la ville. L’Empire romain d’Orient tombe après onze siècles de gloire.

La chute de Constantinople en 1453 réactive les projets de croisade contre les Turcs caressés de longue date par le duc de Bourgogne Philippe le Bon. En 1454, lors du banquet du Faisan, ses plus proches courtisans font le voeu solennel de participer à l’expédition. Des copistes, traducteurs et écrivains se mettent aussitôt à l’oeuvre, en particulier Jean Miélot, qui, l’année suivante, achève la traduction en français de l’Advis directif pour faire le passage d’Outremer du dominicain Guillaume Adam (Bruxelles, KBR, ms. 9095). C’est lui aussi qui se charge de la « translation » de la Descriptio Terrae Sanctae de Burchard du Mont-Sion reliée dans le même volume avec le Voyage en la terre d’Outremer de Bertrandon de la Broquière. Ce dernier, conseiller et premier écuyer tranchant de Philippe le Bon, « natif de Guienne » et décédé à Lille en 1459, avait été envoyé en voyage de reconnaissance en Orient dans les années 1432 et 1433. Il rapporta un récit circonstancié de son périple et de ses observations sur le terrain qui furent « mis par escript » par Jean Miélot.

Les six miniatures de ce manuscrit de grand luxe, écrit et peint sur parchemin pour Philippe le Bon, sont l’oeuvre de Jean Le Tavernier. Celle-ci est une vue du Bosphore, qui présente le siège de Constantinople par Mehmed II en 1453. Des phylactères précisent la géographie des lieux.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Face à l’incessante pression turque, l’empereur, dont les revenus diminuent, demande l’aide de l’Occident. Convoité par les croisés, l’empire ne peut résister en 1204 à l’attaque de la quatrième croisade détournée par Venise. Le pillage de Constantinople consacre la rupture définitive entre chrétiens d’Orient (orthodoxes) et chrétiens d’Occident (catholiques). L’empire tente vainement de restaurer sa puissance et son prestige jusqu’en 1453, où il tombe aux mains des Ottomans.

Lien permanent

ark:/12148/mmkh8n2c9jtp6