-

Album

AlbumJeux de princes, jeux de vilains : une introduction en images

-

Article

ArticleJeux et sociétés au Moyen-Âge

-

Album

AlbumLa face noire du jeu

-

Article

ArticleMille et une manières de jouer au Moyen Âge

-

Album

AlbumLe plaisir du jeu

-

Article

ArticleJeux nouveaux, jeux renouvelés à la période moderne

-

Album

AlbumLe jeu de l'oie

-

Article

ArticleL'économie des jeux à la période moderne

-

Article

ArticleLes jeux et leurs règles à la période moderne

-

Article

ArticleLes jeux pédagogiques à la période moderne

-

Album

AlbumLa société ludique

-

Article

ArticleLes jeux d'argent au temps des Lumières

-

Article

ArticleJeux clandestins et pratiques policières sous les Lumières

-

Article

ArticleL'invention de la loterie royale

Jeux nouveaux, jeux renouvelés à la période moderne

Le plus visible et le plus aisé à observer est l’augmentation du nombre de jeux dès la fin du Moyen Âge. Objets, archives, textes littéraires, iconographie en sont les témoins, qui nous renseignent sur leur présence.

Le soire

Cette planche du marchand d'estampes parisien Mazot reprend la suite des « Quatre heures du jour », des scènes de genre raffinées gravées par Gabriel Lebrun (1625-1660), frère du peintre Charles Lebrun.

L'image présente en une synthèse harmonieuse mœurs de la bonne société, théâtre (masques) et musique – le son mélodieux de la guitare ne peut détourner les deux joueurs de dés de leur occupation favorite. « Ç'est prendre son plaisir de la bonne façon, ç'est uzer à propos les dés et la chandelle », lit-on dans les vers bilingues du bas de la gravure.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

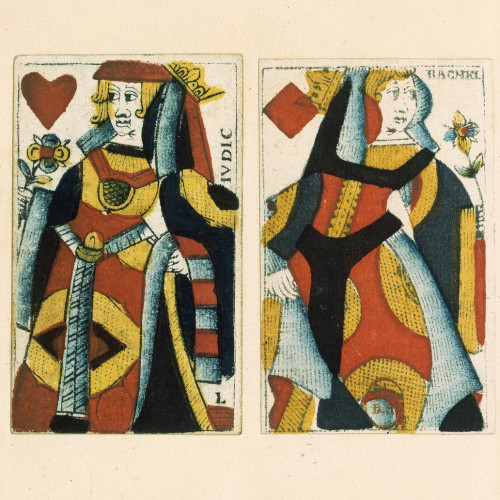

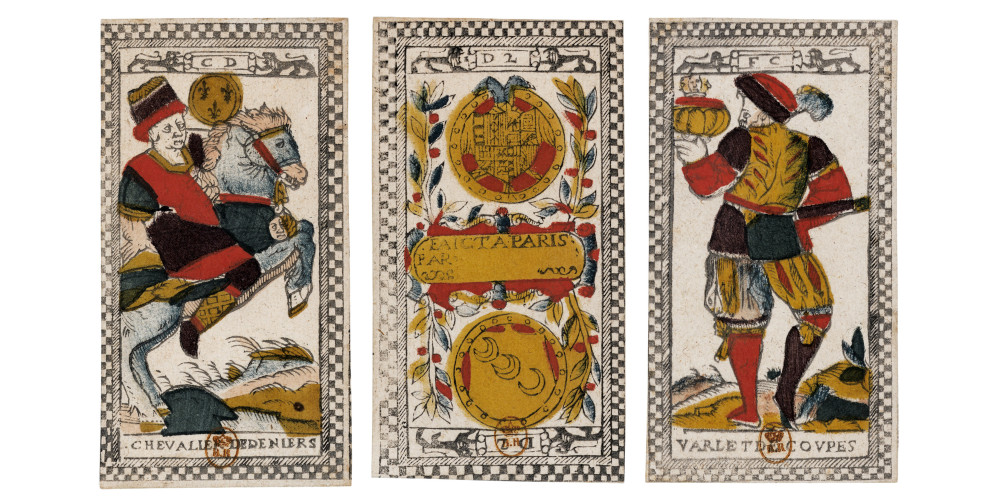

Les cartes à jouer

Jeu au « portrait de Paris », dit « Hector de Trois »

Parce qu'on lit « [H]ector de Trois » sur le valet de carreau, on a longtemps attribué ces cartes à un cartier champenois. Pourtant, déjà au 18e siècle, l'abbé Jean-Baptiste Bullet savait qu'il s'agissait du héros homérique. Le nom et l'enseigne du cartier auraient dû figurer sur l'écu ovale, ou « contremarque » (appelée parfois abusivement « bluteau »), du valet de trèfle. Or celui-ci est vide, ce qui nous empêche d'identifier le fabricant. Ces cartes sont un des rares témoins antérieurs à 1700 du modèle que les spécialistes nomment « portrait de Paris », l'ancêtre du jeu français traditionnel. On y reconnaît les noms des personnages qui perdurent de nos jours sauf, justement, celui du valet de trèfle, qui portait le nom du cartier. Avant 1600, ce valet s'appelait Judas Maccabée. Comme on l'a démontré récemment, David, Alexandre, César et Charles (Charlemagne) ainsi qu'Hector et Judas Maccabée sont issus de la série des Neuf Preux, imaginée au 14e siècle par le poète Jacques de Longuyon et fort appréciée jusqu'au 16e siècle.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Il est admis aujourd’hui que les premières mentions des cartes à jouer en Europe se situent autour de 1370. Attesté d’abord dans le Sud de l’Europe – Catalogne, Toscane – dès les dernières décennies du 14e siècle, le nouveau jeu se répand comme traînée de poudre. Déjà fixé dans sa forme à quatre couleurs, il est connu dès 1377 à Florence et dans la vallée du Rhin; en 1379, il a déjà gagné le Brabant belge. Si la Catalogne a peut-être précédé ces dates de peu, le royaume de France s’inscrit quant à lui en retrait : ce n’est guère avant 1392 que nous y trouvons référence aux cartes. À partir de 1400, en tout cas, l’Europe occidentale est conquise, du haut en bas de la société, du prince au laboureur.

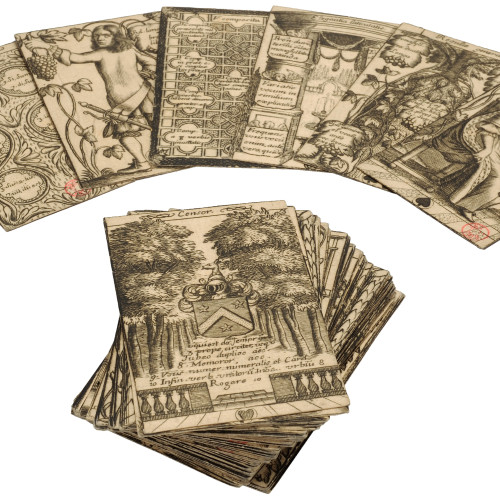

Le tarot

Dès le début du 15e siècle, les variations foisonnent : ajout d'une quatrième figure, d'une cinquième couleur ou, au contraire, réduction du nombre des cartes. De toutes ces expérimentations, l'une d'elles va prendre corps : d'abord baptisé « triomphes » (gioco de trionfi, ludus triumphorum), le tarot a son berceau dans l'une des cours princières de l'Italie du Nord - Milan, peut-être - mais gagne vite les cités les plus actives, puis le reste de la péninsule avant d'arriver autour de 1500 en France, via Lyon. De là, le tarot conquiert le royaume en quelques décennies et devient, entre 1560 et 1650, un des jeux les plus prisés des élites, du magistrat au roi lui-même, car Henri de Navarre, futur Henri IV y joue passionnément. Rien d'étonnant donc à ce que les règles du jeu aient été imprimées dès 1637, formant ainsi le plus ancien exposé détaillé du fonctionnement du tarot, alors dans son « premier âge d'or » en France.

Tarot parisien anonyme

Des quatre tarots uniques du XVIIe siècle que la BnF peut s'enorgueillir de posséder, celui-ci est peut-être le plus chatoyant mais aussi le plus frustrant : il est fait à Paris, comme le rappellent plusieurs cartes, mais le nom de son fabricant a été effacé, sans doute lors d'une réédition. De style très italianisant - au point que certains cartouches portent des initiales italiennes (FS, fante di spade, pour valet d'épées) -, résolument atypique, ce tarot paraît avoir été conçu au début du XVIIe siècle car les costumes sont ceux du règne d'Henri IV. L'encadrement "componé" (en damier) est une imitation en trompe-l'oeil du dos rabattu des tarots italiens. Les deniers sont ornés de motifs héraldiques empruntés aux manuels de blason de l'époque.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les premières loteries, lotto et blanques

La Lotterie royale de 1681

En février 1681, Mme de Montespan organisa à Saint-Germain une loterie qui monta à 1 million d'écus. Le roi gagna le gros lot de 100000 francs, mais ordonna qu'il fût remis en jeu dans une seconde loterie et partagé entre ceux qui n'avaient rien eu. Pendant trois mois, le Mercure Galant se fit l'écho de l'événement, publiant la liste des gagnants et des madrigaux ou poèmes adressés au roi sur sa magnanimité, accompagnés en mai d'une estampe descriptive : Mme de Montespan et ses enfants, le duc du Maine et Mlle de Nantes, sont assis à gauche du roi, qui siège au milieu de la table avec, face à lui, un de ses valets de chambre tenant le sac des billets que comptent Mme Colbert de Croissy et le marquis de Dangeau. Les billets sont ensuite distribués. Chaque participant met le sien dans une boîte, cacheté à l'aide d'un bougeoir et d'un plat d'argent rempli d'eau pour tremper les cachets. Ces boîtes sont remises à Bossuet, qui y appose un second cachet; puis le duc de Montausier les met dans une corbeille, d'où on les porte dans des sacs attachés au mur. Malgré leur succès, ces deux loteries d'argent furent les dernières organisées à la cour : la même livraison du Mercure indique que le lieutenant de police La Reynie les fit interdire.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Comme si le jeu de cartes ne suffisait pas à étancher la soif de nouveauté, voilà qu’émergent les premières loteries, jeux d’argent où l’on parie sur la sortie d’un ou plusieurs numéros tirés au sort. Presque simultanément, à Bruges et dans d’autres villes flamandes, mais aussi à Milan, nous voyons apparaître vers 1440 une forme raffinée de pari et de tirage au sort avec redistribution, baptisée lotene ou lootinghe en Flandres, ventura ou fortuna en Lombardie. De Bruges, le jeu se répand vite dans les Pays-Bas bourguignons. Les pays de langue allemande ne sont pas épargnés : des Glückshäfen (« urnes de la chance ») y fleurissent à Munich, Augsbourg, Strasbourg, Nuremberg, dès la deuxième moitié du 15e siècle. Mais les grands centres urbains de l’Italie, ceux qu’un actif commerce lie aux ports flamands, ne sont pas en reste : à Milan s’ajoutent Recanati (1462), Ferrare et Modène (1476), puis Venise. Avec l’entrée en lice de Venise, en 1504, le jeu prend le nom de lotto (lotho della Segnoria), qui trahit nettement les apports venus du Nord de l’Europe. En France, c’est sous le nom de « blanque » (de l’italien bianca, « blanche ») que, par Lyon, le jeu s’introduit dans le royaume au début du 16e siècle. En mai 1539, François Ier autorise l’établissement d’une loterie dans le royaume et institue Jean Laurent « maistre et facteur de ladicte blancque ». Le nouveau jeu a ensuite un parcours épisodique, d’autant que les corps constitués – parlements, consulats municipaux, Conseil d’État – s’y opposent fréquemment. Toutefois, en 1644, Mazarin décide de favoriser la création d’une « blanque royale ». Avec Louis XIV, le mot « loterie », venu de Hollande, s’impose ; les loteries « royales » se multiplient alors, malgré la méfiance des parlements. Les grandes loteries « nationales » attendront le 18e siècle.

Loteries de salon, roulette et hoca

Anonyme, Les joueurs de 31, à Paris, ches Guérin

À ces loteries publiques il convient d’ajouter des loteries « de salon ». Il s’agit ici aussi de parier de l’argent sur la sortie d’un numéro, mais le jeu se déroule autour d’une table, entre un banquier et des parieurs, avec un résultat immédiat. On aura reconnu là le principe de la roulette. Si celle-ci reste à inventer – elle ne se fixe vraiment qu’à la fin de l’Ancien Régime –, ses ancêtres apparaissent sous la forme de jeux simples à numéros, mais qui permettent déjà de miser sur des chances multiples. Né en Catalogne au début du 17e et resté populaire jusqu’au 19e siècle, le hoca est un jeu de hasard où le banquier dispose d’un tableau de trente cases numérotées sur lequel les joueurs placent leurs mises (comme à la roulette, on peut jouer « en plein », « en deux », « en tiers », « en quart », etc.) ; trente billets roulés portant ces mêmes numéros sont placés dans un chapeau ou dans un sac, et une main présumée innocente doit tirer l’un d’eux, qui fait gagner. Le jeu parvient à Paris en 1654. En décembre de cette année-là, Mauro Rambotti, un officier de la maison du roi d’origine italienne se voit accorder le privilège exclusif d’« établir à Paris et dans les faubourgs un jeu appelé le hoc[a] de Catalogne ». Privilège vite menacé, d’abord par un concurrent, Pierre Boulard, qui a obtenu le même droit par brevet du 30 septembre 1658 – un abus flagrant aux yeux de Rambotti, qui fait casser ce privilège par arrêt du Conseil du roi le 7 décembre –, puis par les multiples interdictions qui pleuvent, à partir de 1661, sur ce jeu jugé trop « dangeureux ». Le Parlement de Paris le prohibe le 28 novembre 1664.

Le jeu de l’oie

Comme le hoca, le jeu de l’oie est un jeu de hasard pur, mais on n’y joue pas gros jeu. Le père Claude-François Menestrier le présente ainsi dans sa Bibliothèque curieuse et instructive : « Il y a une autre sorte de jeu, qui semble plus facile pour s’instruire, et qui paraît plus aisé à jouer ; c’est le jeu de l’oie si commun et que l’on prétend être venu des Grecs, quoiqu’il n’en paraisse aucun vestige dans leurs auteurs. Ce jeu est beaucoup plus aisé que celui des cartes, parce qu’il est toujours tout entier exposé aux yeux des joueurs, et qu’étant fait en forme de limaçon ou de serpent plié spiralement, il est propre à marquer les choses que l’on veut apprendre… »

Les origines du jeu sont obscures, mais l’Italie du 16e siècle en est le berceau le plus probable. Vers 1600, les héritiers de Benoît Rigaud, à Lyon, impriment Le Jeu de l’oye, renouvellé des Grecs, jeu de grand plaisir, comme aujourd’huy princes & grands seigneur [sic] le pratiquent, à ce jour le plus ancien exemplaire français connu. Avec lui, nous découvrons la règle imprimée, placée au milieu du parcours spiralé. À la différence des jeux italiens, allemands, flamands ou espagnols, où le labyrinthe (case 42) renvoie à la case 39 (ou indique qu’il faut reculer de trois « pas »), le jeu lyonnais fait reculer le joueur à la case 30 (« Qui ira au nombre 42, où est un labyrinthe, paie le prix convenu et retourne au nombre 30 »). Cette erreur de transcription, découverte par Manfred Zollinger, se retrouve dans tous les jeux de l’oie français, qui se révèlent ainsi les rejetons d’un prototype unique.

Bibliothèque nationale de France

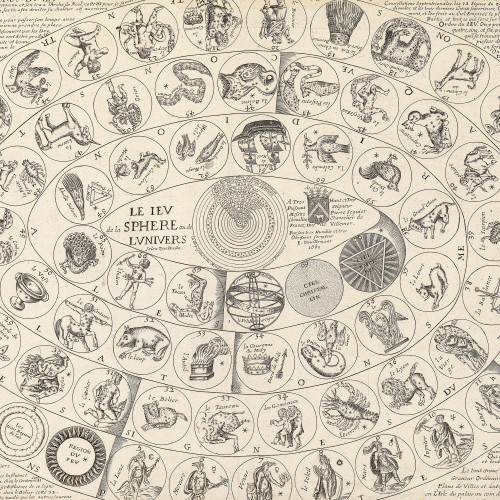

Le jeu de l'oie du ciel

Paris, [Estienne Vouillemont], en l'Isle du palais au coin de la rue de Harlet., 1661 / Paris, A. de Fer dans l'isle du Palais à la sphere Royale 1671

Ce jeu de l'oie est dédié à la cartographie du ciel selon le système de Tycho Brahe, qui avait publié son catalogue d'étoiles un demi-siècle plus tôt. « Ce jeu contient, nous explique-t-on, toustes les parties de L'univers, les 4 Elemens, les 7 Planettes, les Figures, ou Constellations Septentrionales, les 12 Signes du Zodiaque, les viellens [sic] et nouvelles Estoiles Meredionales [sic], et les trois derniers Cieux superieurs. »

Il est dédié à un membre éminent de la noblesse de robe, le chancelier Pierre Séguier, protecteur de plusieurs académies. Cette tradition cartographique se prolonge au 18e siècle avec, notamment, des jeux de l'oie consacrés aux principes de la fortification (construction des places, attaques et défenses) et, sous la Révolution française, avec ceux qui instruisent le public de la nouvelle géographie administrative du pays.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le jeu de l’oie se rencontre souvent dans le Journal de Jean Héroard, médecin du petit Louis XIII. En avril 1612, le jeune roi « joue à l’oye, Mrs de Vendome, le Grand Escuier et d’Espernon avecques ». Louis XIII y a pris goût : encore en 1628, il « s’amuse à jouer à l’oye » pendant le siège de La Rochelle. Le succès du jeu lui vaut de voir ses règles reproduites dans la première édition de La Maison académique (Paris, 1654), dont le texte est en tout point identique, erreurs comprises, à celui donné par les héritiers de Benoît Rigaud en 1600. Au-delà de ce modèle canonique, inlassablement répété par les éditeurs d’estampes populaires, le jeu de l’oie va donner naissance à de multiples variantes, éducatives, commémoratives ou de propagande, tels Le Jeu chronologique (1638), Le Jeu des François et des Espagnols pour la Paix (1660), Le Jeu du Blason, par Nicolas de Fer, géographe de Sa Majesté Catholique (1680), ou encore Le Jeu de la sphère ou de l’univers selon Tyco Brahé (1661), Le Jeu du Canal royal (1682). La veine ne s’est pas tarie jusqu’à nos jours.

Jeu de l'oie renouvellé des Grecs

C'est vers la porte du paradis que mène ce jeu de parcours apparu sans doute en Italie vers 1580. Il faut pour y parvenir franchir les soixante-trois cases ponctuées d'oies (bénéfiques), mais aussi d'accidents (le pont, le puits, le labyrinthe, la prison, la mort). Les oies se voient bientôt entourées de thèmes didactiques ou décoratifs, ici le monde agricole et botanique (fruits, fleurs, ruche, faucille et épi de blé.). La structure classique du jeu subsiste, bien entendu : ainsi, les cases 26 et 53 présentent les indispensables dés ; leur jet rythme ce jeu labyrinthique où le joueur est guidé par le hasard.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

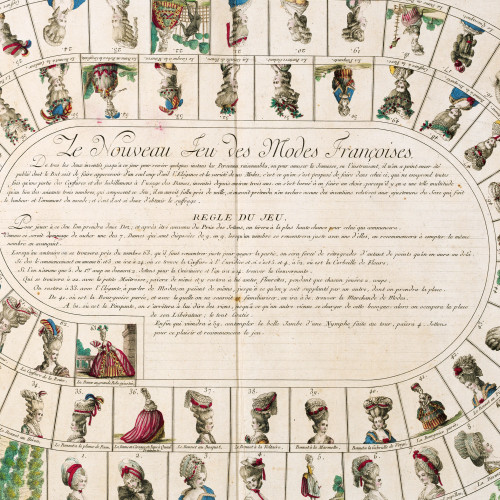

Un jeu de l'oie de la mode

Publiée par un libraire et marchand d'estampes, de musique et de cartes londonien, cette estampe qui vante les modes françaises est contemporaine de la publication de nombreux recueils de costumes. La règle du jeu, qui occupe le coeur de la gravure, en précise le but, « faire appercevoir. l'élégance et la variété de nos modes. des coeffures et des habillements à l'usage des dames inventés depuis environ 3 ans ». Si le nombre de cases est classique (soixante-trois), la règle s'adapte au propos, comme en témoigne la légende de la prison : « A 50 où est la pimpante, on s'arrêtera à lui dire des riens jusqu'à ce qu'un autre joueur se charge de cette besogne » !

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Des jeux renouvelés

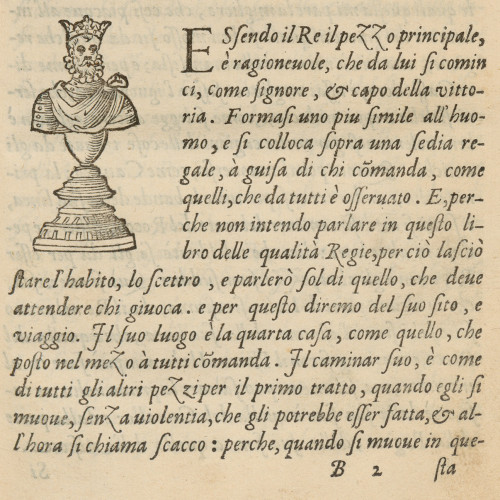

Illustrations du livre d'un expert

Au 16e siècle, tandis que le jeu d'échecs entre dans l'époque moderne, Espagnols et Italiens se disputent la suprématie. Le premier tournoi international se déroule à la cour de Philippe II d'Espagne en 1574 et voit la victoire des Italiens sur l'équipe espagnole, où se trouve Ruy López. Celui-ci est pourtant un expert, auteur d'un ouvrage respecté, publié pour la première fois en 1561 sous le titre Libro de la invención liberal, y arte del juego del Axedrez.L'audience de l'ouvrage est telle qu'une traduction en italien voit le jour en 1584. L'édition, soignée, montre l'échiquier et six figures pour les pièces, dont quatre sont reproduites ci-dessus. Une adaptation en français, très réduite, paraîtra en 1609 sous le titre Le Jeu des eschecs, avec son invention science et practique. Elle sera rééditée plusieurs fois. La Marinière s'y réfère dans sa Maison académique des jeux.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les nouvelles règles du jeu d’échecs

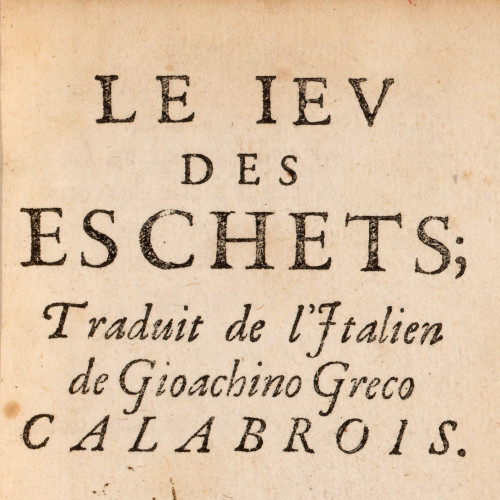

Un grand vulgarisateur

Cet Italien, mort à trente-quatre ans aux Antilles, peut être considéré comme le premier joueur d'échecs « professionnel ». Pendant quinze ans il a voyagé en Europe, divulguant et monnayant son art avec succès. Malgré son audience, le Greco n'est pas considéré comme un joueur de tout premier ordre, parce qu'il a beaucoup emprunté à ses devanciers et souvent affronté des adversaires de faible force ; mais grâce à ce vulgarisateur hors pair, le jeu d'échecs a étendu largement son public. Greco a laissé divers manuscrits, restés confidentiels jusqu'à l'édition de Londres parue en 1656 (The Royall Game of chesseplay), bien après sa mort. Cette première édition française a servi de base aux éditions qui ont suivi dans les grands pays d'Europe. Les notations algébriques modernes n'étant pas encore en usage, les indications du mouvement des pièces y sont descriptives, par exemple, "B) le Chevalier de la Dame prend le Pion contraire [.] N)" ou "la Dame donne échec à la 4. case de la Tour.".

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Avec Damiano da Odemira, nous tenons enfin un auteur de dimension européenne qui contribue à répandre les nouvelles règles. Son traité, Questo libro e da imparare giocare a scacchi, est écrit en italien et imprimé à Rome en 1512. Il est suivi de nombreuses réimpressions et de quelques traductions; en français, le livre de Damiano, devenu Le Plaisant Jeu des eschecs […] nagueres traduit d’italian en françois par feu Claude Gruget (Paris, Vincent Sertenas, 1560), constitue le premier manuel d’échecs dans notre langue. Autre traduction en français, le traité de Ruy López de Sigura, Le Jeu des eschecs, avec son invention, science et pratique […]. Traduit d’espagnol en françois (Paris, J. Micard, 1609), sera édité à nouveau en 1615, 1636, 1674. Mais le vrai best-seller, c’est le livre de Gioachino Greco, dit « le Calabrais », Le Jeu des eschets, traduit de l’italien de Gioachino Greco, Calabrois (Paris, N. Pépingué, 1669), qui sera réédité jusqu’à la fin du 18e siècle.

Illustrations du livre d'un expert

Au 16e siècle, tandis que le jeu d'échecs entre dans l'époque moderne, Espagnols et Italiens se disputent la suprématie. Le premier tournoi international se déroule à la cour de Philippe II d'Espagne en 1574 et voit la victoire des Italiens sur l'équipe espagnole, où se trouve Ruy López. Celui-ci est pourtant un expert, auteur d'un ouvrage respecté, publié pour la première fois en 1561 sous le titre Libro de la invención liberal, y arte del juego del Axedrez.L'audience de l'ouvrage est telle qu'une traduction en italien voit le jour en 1584. L'édition, soignée, montre l'échiquier et six figures pour les pièces, dont quatre sont reproduites ci-dessus. Une adaptation en français, très réduite, paraîtra en 1609 sous le titre Le Jeu des eschecs, avec son invention science et practique. Elle sera rééditée plusieurs fois. La Marinière s'y réfère dans sa Maison académique des jeux

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Trictrac et dames : les jeux de table rénovés et leurs variantes régionales

Rajeuni, dynamisé, le jeu d’échecs va cependant rencontrer la concurrence de deux jeux eux aussi rénovés : le trictrac et les dames. L’un et l’autre sont issus de jeux médiévaux, les « tables », qui désignent la famille des jeux du tablier – le jaquet et le backgammon en sont les représentants modernes –, ainsi qu’un jeu discret au passé obscur que la grande encyclopédie des jeux du roi de Castille et Léon Alphonse X le Sage (1283) décrit en détail sous le nom d’alquerque de doze. Tout indique que ce dernier était présent aussi en France. Ce qui change, c’est le tablier : à l’alquerque de doze, on joue sur un tableau fait de lignes entrecroisées et les pions se placent sur les intersections tandis qu’aux dames, c’est un échiquier qui sert de terrain de manœuvre.

Cette substitution a pu se faire au 14e siècle mais plus probablement au 15e, car nous ne rencontrons l’expression « jeu de dames » qu’à partir de 1508. Il est vrai qu’une gravure illustrant un incunable genevois de 1492 montre indiscutablement des joueurs de dames. Dès lors, le jeu progresse, d’abord en Espagne – c’est encore à Valence que sont imprimés les premiers traités en 1547, 1591, 1597 – puis en France, où paraît le livre de Pierre Mallet, Le Jeu des dames, avec toutes les maximes & règles tant générales que particulières qu’il faut observer au [sic] icelui et la métode d’y bien joüer (Paris, Th. Girard, 1668). Pour le jeu à cent cases, aujourd’hui courant en France et aux Pays-Bas, il faudra attendre le 18e siècle.

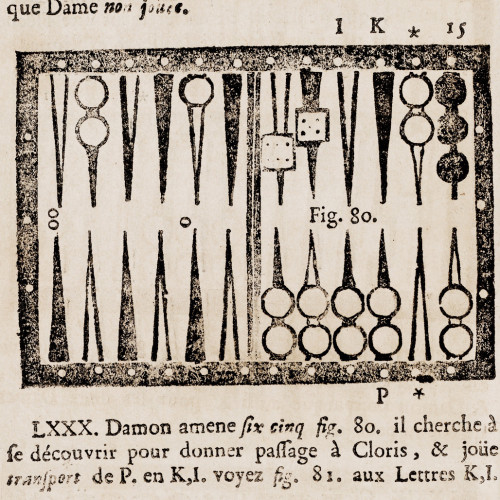

Dès 1500, la grande famille des « tables » se fragmente en variantes régionales. Les Allemands privilégient le Puffspiel, les Italiens adoptent le sbaraglio, les Français préfèrent le trictrac ; avec l’irish, les Anglais préparent la voie du backgammon. Un même matériel – un tablier à deux rangées de douze flèches, quinze dames ou pions par joueur, deux dés pour faire avancer les pions – unit tous ces jeux, comme il unissait les « tables » au Moyen Âge. Né peut-être en France au tout début du 16e siècle – mais on est surpris de trouver un jeu nommé triche-trach mentionné dans quelques documents italiens des années 1513-1520, précédant de peu, il est vrai, les premières références françaises connue –, le jeu connaît au 16e siècle une carrière discrète mais réelle, avant de se hisser au premier rang des loisirs sédentaires de l’élite française puis européenne des 17e et 18e siècles. La publication de manuels, à partir de 1634, n’est sans doute pas sans avoir donné un supplément de prestige à ce jeu complexe, où il faut en outre marquer des points. L’Excellent Jeu du triquetrac, tres-doux esbat és nobles compagnies d’Euverte de Jollivet, sieur de Votilley (Paris, Pierre Guillemot, 1634), connaît huit rééditions avant de se voir supplanté par de nouveaux traités.

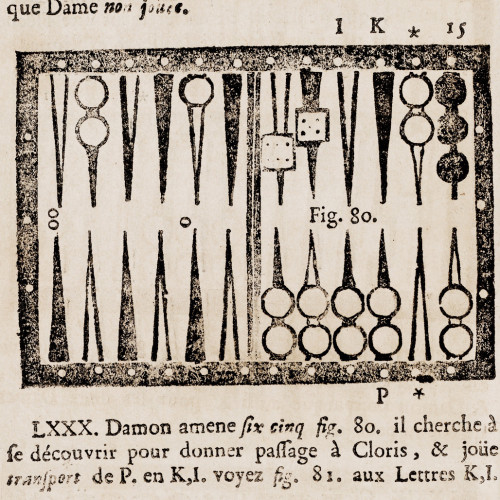

Un classique du trictrac

Prêtre bénéficier de l'église collégiale de Villeneuve-lès-Avignon, l'abbé Soumille était un mathématicien réputé, membre correspondant de l'Académie royale des sciences de Paris et d'autres sociétés savantes. Réputé pour avoir conçu un semoir et calculé toutes les combinaisons possibles d'une loterie à sept dés afin d'en démontrer aux joueurs les désavantages, il rédigea ce traité « principalement pour les aprentifs ». Une « 2e édition revue, corrigée et considérablement augmentée » parut à Avignon en 1756, pendant qu'à Paris, l'imprimeur-libraire Giffard rééditait la première. L'édition avignonnaise dut attendre 1766 pour connaître à son tour une édition à Paris. Le traité de l'abbé Soumille fut réimprimé jusqu'en 1801. Le mot "grand" ne sert qu'à distinguer le trictrac du toutes-tables et du coquimbert.

L'Excellent Jeu du tricque-trac, tres-doux esbat és nobles compagnies. Reveu et augmenté en cette derniere edition

Issu du jeu romain des douze signes (duodecim scripta) et des « tables » médiévales, le trictrac apparaît en France au début du 16e siècle. Différent des autres jeux joués dans le tablier, le trictrac est un jeu complexe et raffiné qui requiert un apprentissage, d'où les nombreux manuels qui émaillent sa carrière. Publié, dès 1634, sans nom d'auteur, ce livre fut souvent réédité. L'auteur nous est dévoilé à partir de 1646 : il s'agit d'Euverte de Jollyvet (1601-1662). Dans cette édition, les « maximes » du jeu sont versifiées tandis que le « Sonnet aux Dames » des éditions antérieures est éliminé. Le texte de l'Excellent Jeu du tricque-trac sera repris dans toutes les éditions de la Maison academique des jeux à partir de 1654.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Des jeux plus complexes

L’émergence de jeux nouveaux ou renouvelés, particulièrement au cours du 16e siècle, ne doit pas masquer une évolution des règles – plus complexes, plus strictes – et des instruments – plus techniques, plus fiables.

Le processus évolutif est particulièrement sensible dans les jeux de cartes. Une typologie simple montre que la période 1400-1600 privilégie les jeux où l’on parie sur la sortie d’une carte (condemnade, lansquenet, bassette), sur la constitution d’une combinaison supérieure (prime, brelan) ou d’un nombre à ne pas dépasser (trente-et-un). Les jeux de levées, dont le mécanisme exploite au mieux la combinatoire des cartes mais demande aussi plus de réflexion, semblent moins présents : si le piquet s’impose dès 1600, la triomphe, prototype des jeux de levées avec atout, l’homme, aussi appelé la bête, le reversis, où il faut éviter de faire des plis, sans oublier le tarot, sont moins cités dans les sources du 16e ou du 17e siècle.

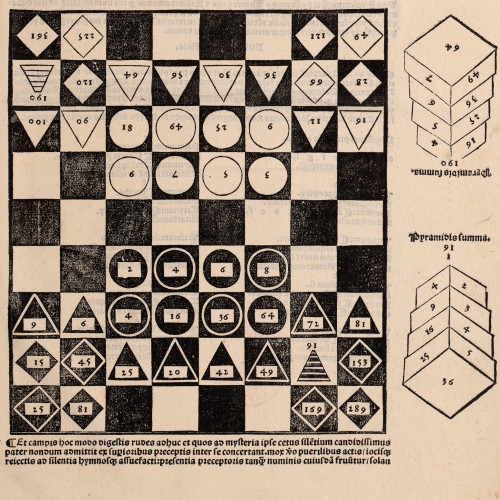

Position des pièces en début de partie

Rithmimachie, rithmomachie (combat de nombres) ou, mieux, arithmomachie, le mot situe bien le jeu dans l'univers du calcul et des arts libéraux en honneur chez les lettrés du Moyen Âge. Apparu au début du 11e siècle ce jeu survit jusqu'au 16e siècle dans les milieux universitaires. Lefèvre d'Étaples, alors professeur de philosophie au collège du cardinal Lemoine, à Paris, en donne ici la deuxième règle imprimée (après celle parue à Rome en 1482) : très succincte, elle n'occupe que deux feuillets et se présente sous la forme d'un dialogue assez abscons entre un maître pythagoricien et deux étudiants.

Apparenté avec les échecs, le jeu se développe sur un double échiquier avec des pièces hiérarchisées (chacune porte un nombre), mais il s'agit de réaliser des combinaisons harmoniques et non des prises de guerre. Les prises résultent de juxtapositions savantes : la plus simple est la rencontre de deux pions de même valeur, la plus complexe correspond à une disposition de deux nombres adverses telle que leur produit ou leur quotient soit égal au nombre de cases qui les séparent.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le comportement des joueurs va s’en trouver durablement modifié.

Provenance

Cet article provient du site Jeux de princes, jeux de vilains (2009).

Lien permanent

ark:/12148/mm25w1mx8s2mv