-

Album

AlbumJeux de princes, jeux de vilains : une introduction en images

-

Article

ArticleJeux et sociétés au Moyen-Âge

-

Album

AlbumLa face noire du jeu

-

Article

ArticleMille et une manières de jouer au Moyen Âge

-

Album

AlbumLe plaisir du jeu

-

Article

ArticleJeux nouveaux, jeux renouvelés à la période moderne

-

Album

AlbumLe jeu de l'oie

-

Article

ArticleL'économie des jeux à la période moderne

-

Article

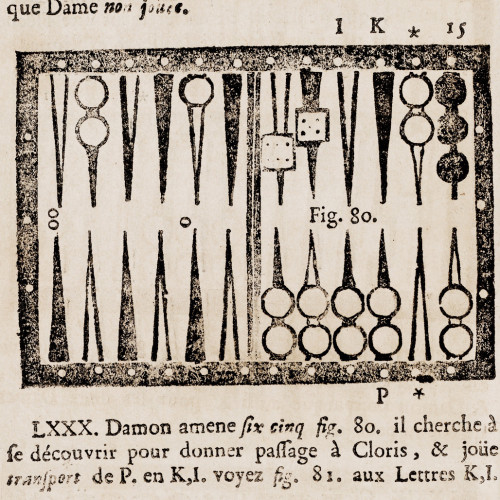

ArticleLes jeux et leurs règles à la période moderne

-

Article

ArticleLes jeux pédagogiques à la période moderne

-

Album

AlbumLa société ludique

-

Article

ArticleLes jeux d'argent au temps des Lumières

-

Article

ArticleJeux clandestins et pratiques policières sous les Lumières

-

Article

ArticleL'invention de la loterie royale

Mille et une manières de jouer au Moyen Âge

Bibliothèque nationale de France

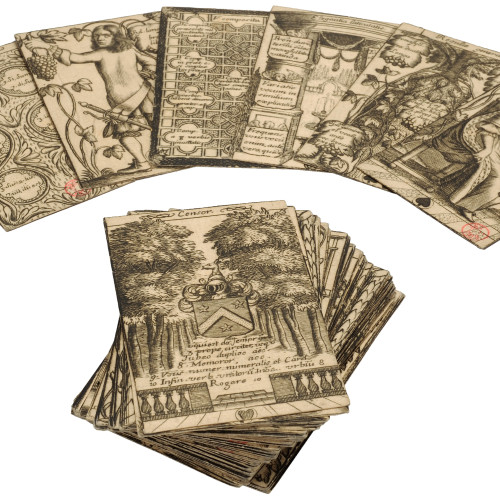

Piquet de Charles Piquet de Charles VII, parfois nommé « Coursube »

Découvertes à Lyon par le collectionneur suisse Michel Hennin, données à la Bibliothèque nationale et aussitôt dénommées « piquet de Charles VII », ces jolies cartes ont passionné les érudits du 19e siècle mais n'ont toujours pas livré leur secret. Le style général et l'iconographie évoquent assurément les modèles faits par les cartiers lyonnais pour l'exportation vers les pays de langue allemande (« portrait d'Allemagne ») et le format individuel de 9, 4 par 5,6 cm correspond bien à celui de Lyon (plus ou moins 10X6 cm). Auguste Vallet de Viriville, professeur à l'École des chartes, voit juste en affirmant que ce jeu "ne peut appartenir qu'au règne de Charles VIII ou de Louis XII". Wilhelm-Ludwig Schreiber opte de son côté pour la fin du règne de Louis XII (vers 1515).

En revanche, on ne sait à quoi raccrocher les légendes - de lecture incertaine - qui accompagnent rois, reines et valets. De gauche à droite, Vallet de Viriville lit : valet de trèfle (rolan) ; roi de trèfle (sant soci) ; dame de trèfle (tromperie) ; roi de carreau (coursube) ; dame de carreau (en toy te fie) ; valet de pique (etor de [.]); dame de pique (leauté dort) ; roi de pique (apollin) ; dame de coeur (la foy e[s]t perdu) ; roi de coeur (nom disparu). Ces personnages sont clairement issus de chansons de geste et romans de chevalerie : outre Roland, qu'on ne présente plus, Coursube (ou Corsuble) est un chef sarrasin et Apollin un dieu païen. On peut voir en etor de [.] le héros de la guerre de Troie Hector ou le roi sarrasin Ector de Salorie. Les dames affichent des devises ou des noms allégoriques.

Bibliothèque nationale de France

Les dés

Dés à jouer

À la fin de la période médiévale, une nouvelle règle est appliquée pour la disposition des points sur les dés à jouer. Avant le 13e siècle, tous les dés présentent une même ponctuation avec le 1 opposé au 2, le 3 au 4 et le 5 au 6. Les points sont communément indiqués par des ocelles.

Au cours du13esiècle, la disposition est modifiée - le 1 opposé au 6, le 2 au 5 et le 3 au 4 - de sorte que l'addition des faces opposées donne 7.

Encore irrégulièrement suivi au 16e siècle (dés 17/183/2 et BOU 308/1), ce changement est définitivement acquis à la période moderne.

Dès lors, les dés sont généralement de taille réduite, avec des points inscrits par des cupules. De nombreux rebuts de production témoignent de la présence de fabricants de dés, ou " déciers", à Saint-Denis à partir du 16e siècle. L'analyse de ces déchets a permis de déterminer les étapes successives de fabrication à partir d'os de boucherie.

Saint-Denis, unité d'archéologie de la Ville de Saint-Denis,

|

Saint-Denis, unité d'archéologie de la Ville de Saint-Denis,

Quels étaient les jeux pratiqués ? Les jeux de hasard constituent assurément la toile de fond du paysage ludique et, parmi eux, ce sont les dés qui sont le plus souvent mentionnés dans les sources. Il est significatif que dès le 14e siècle, dans les représentations iconographiques de la crucifixion du Christ, l’épisode classique du partage des vêtements soit de plus en plus évoqué par la mise en scène d’une partie de dés entre les soldats romains. Le texte biblique de référence ne parle pourtant que de « tirage au sort ».

Le succès des dès s’explique très certainement par la simplicité du matériel utilisé (os, bois de cerf, plus rarement ivoire) ainsi que par celle des règles suivies. Même si, comme l’affirme Polydore Virgile en 1499, il existe plus de six cents manières de jouer aux dés, la plupart des parties que la documentation permet de restituer avec quelque détail se jouent avec trois dés, le but étant d’obtenir le plus grand nombre de points possible en un seul jet ou, éventuellement, en une succession de jets. Des formes de parties de dés plus complexes apparaissent néanmoins çà et là dans la littérature. Rutebeuf a laissé un Dit de la griesche d’yver et un Dit de la griesche d’été où l’on triche souvent et où l’on perd gros. On connaît également un « hasard » ou « hazart », jeu de dé aux règles complexes mentionné dans Le Jeu de saint Nicolas du trouvère Jean Bodel. D’autres jeux, comme le dringuet ou le « franc du carreau », tiennent à la fois du jeu de hasard et du jeu d’adresse puisqu’ils consistent à jeter les dés sur un damier.

Dé à jouer à 14 faces

Ivoire de morse, diamètre 4,5 cm

© Musée national du Moyen Âge

© RMN / Jean -Gilles Berizzi

© Musée national du Moyen Âge

© RMN / Jean -Gilles Berizzi

Boule à jouer avec chiffres en noir de 1 à 13

Photo Les Arts Décoratifs, Paris / Jean Tholance, Tous droits réservés

Musée des Arts décoratifs

Photo Les Arts Décoratifs, Paris / Jean Tholance, Tous droits réservés

Musée des Arts décoratifs

Tout l’intérêt de ces jeux réside évidemment dans les enjeux, qu’il s’agisse de savoir simplement qui va payer l’aubergiste ou de risquer des sommes plus importantes comme c’est le cas dans les milieux aristocratiques, où peuvent être repérés de véritables « flambeurs », capables de perdre en une soirée des sommes fantastiques.

Les cartes à jouer

Beaucoup plus récent, le jeu de cartes s’offre comme une nouveauté médiévale, même si son origine précise ne peut être située ni dans le temps ni dans l’espace. Son apparition en Europe occidentale ne remonte pas en tout cas au-delà du second tiers du 14e siècle. Constituées de trois papiers différents collés ensemble, les cartes relèvent d’un art plus que d’une industrie. Les jeux de cartes ont toutefois bénéficié au 15e siècle des nouvelles techniques de l’imprimerie, qui ont abaissé leur coût. La différenciation graphique entre les cartes à figures et les cartes numérales se retrouve partout, les jeux combinant souvent les deux séries. Quant aux enseignes, elles montrent encore des systèmes diversifiés même si une relative prédominance du système français (pique, cœur, carreau, trèfle) semble se manifester par rapport à d’autres systèmes (bâton, coupe, denier, épée).

Les règles qui président à ces jeux de cartes sont très mal connues, mais semblent largement relever du jeu de hasard puisque, une fois les cartes distribuées, il s’agit pour le joueur de parvenir à constituer telle ou telle séquence, tel ou tel regroupement. Néanmoins, dès le 15e siècle apparaissent de nouveaux types de jeux, qui reposent sur le principe des levées, intégrant de ce fait des considérations tactiques. La notion d’atout, apparue dans la première moitié du 15e siècle, offre une transformation profonde du jeu. Vers 1500, les cartes sont en train de devenir un très sérieux rival pour les jeux de dés, même si elles ne pénètrent pas complètement toutes les catégories de la population. Sans doute doivent-elles leur succès à une heureuse combinaison entre le hasard et la réflexion.

Les jeux de tables

Le Gieu des eskès, les partures de taules et le gieu des merelles

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le jeu d’échecs

Jeu des rois et roi des jeux selon la formule consacrée, le jeu d’échecs continue à occuper le premier plan du paysage ludique, non pas d’un point de vue quantitatif mais qualitatif. Né au 5e siècle en Asie centrale, ce jeu a transité par l’Inde, puis a progressé vers l’Ouest suivant les fortunes de la guerre sainte et du commerce avec l’Islam. C’est au 6e siècle qu’il apparaît en Occident, y pénétrant par les péninsules ibérique et italienne à la fois, ainsi que par les routes commerciales des fleuves russes, d’abord, et de l’Europe du Nord ensuite. Au cours de ses pérégrinations, le jeu s’est transformé : si le roi et le cavalier, comme les fantassins, ont accompli sans encombre le voyage d’Orient en Occident, l’éléphant s’est transformé en juge ou en évêque avant de devenir le fou à la fin du Moyen Âge. Enfin est apparue une pièce féminine qui remplace le vizir oriental et qui est encore dépourvue de tout pouvoir dans la conduite de la partie.

Partie d'échecs

Ensemble de cent nouvelles, le Decameron, rédigé par le Florentin Boccace au lendemain de la peste de 1348, entre 1349 et 1353, fut traduit en français dès le 15e siècle.

L'enluminure présentée ici évoque le subterfuge utilisé par Anichino pour séduire sa patronne, la belle Béatrice, à l'occasion d'une partie d'échecs. Non loin de là, l'heureux amant inflige une correction à l'infortuné mari, déguisé en femme.

Le jeu d'échecs exprime métaphoriquement l'idée d'un amour conçu comme un combat, astreint à des règles complexes et rigides. En même temps, il propose un amour aux mille possibilités, aux joies et aux tristesses innombrables : une fonction de plus pour un jeu souvent porteur, dans les textes littéraires, d'une valeur ordalique forte. Ainsi dans Huon de Bordeaux, la partie d'échecs qui oppose Huon à la fille de l'amiral sarrasin Yvarin a pour enjeu la main de la jeune fille ou la tête du héros !

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Partie d'échecs devant un château, par le Maître de Liedekerke

La vie du dominicain italien Jacques de Cessoles est beaucoup plus mal connue que le traité qu'il a consacré au jeu d'échecs, le Liber de moribus hominum vel officiis nobilium sive Super ludo scacchorum (Livre des moeurs des hommes et des devoirs des nobles ou Livre des échecs) . En fait, l'incertitude plane aussi sur la date de rédaction de ce traité, mais de nombreux éléments permettent de le situer à cheval sur le 13e et sur le 14e siècle. Dans son ouvage, présenté comme nourri de sa pratique de prédicateur, Jacques décrit la société idéale en utilisant comme support pédagogique le jeu prédominant dans les pratiques ludiques d'alors, les échecs, et les pièces de l'échiquier. En quatre livres, Jacques de Cessoles évoque l'invention du jeu, décrit pièces nobles et pièces populaires, et donne enfin la signification de l'échiquier et l'interprétation symbolique du mouvement des pièces.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le jeu a la faveur de l'aristocratie au point que sa maîtrise est partie intégrante de toute bonne éducation noble. En même temps, il est de plus en plus répandu dans les milieux de la bourgeoisie, comme en témoigne sa mention très fréquente dans les inventaires après décès. Les inventaires nobiliaires, quant à eux, ont consigné le souvenir de multiples échiquiers luxueux, faits de bois rares, combinant parfois le jaspe, l'ivoire ou le cristal et sertis d'une grande variété de pierres précieuses. L'archéologie, enfin, a livré un nombre important de pièces, depuis de grossières ébauches en bois jusqu'à des ouvres finement ciselées dans l'ivoire d'éléphant ou de morse.

Ce que l'on peut connaître de la manière de jouer montre des parties qui tiennent davantage du jeu de massacre que d'une tactique subtile. Il faut dire que le déplacement des pièces sur les soixante-quatre cases est fortement limité. À la fin du 15e siècle, les règles du jeu d'échecs connaissent un bouleversement considérable ; de nouvelles façons de jouer, venues d'Espagne et d'Italie, s'imposent progressivement à toute l'Europe : fou et reine acquièrent en effet le droit de se déplacer de plusieurs cases sur l'échiquier, étant désormais capables de « prendre » à l'autre bout du champ de bataille.

Le manuel de Charles d'Orléans

La littérature dite « des problèmes d'échecs » prend son essor dès le 13e siècle. Un des premiers exemples en est un manuscrit florentin appelé Bonus socius, recueil qui associe parties d'échecs, de tables et de marelles et dont parurent à la fin du 14e siècle à la fois une adaptation française, probablement due à un clerc originaire du Hainaut, et une adaptation latine rédigée par Nicolas de Nicolaï, sans doute un juriste lombard. Ce manuscrit comporte des annotations de la main du duc Charles d'Orléans révélant en ce dernier un joueur d'échecs averti qui n'hésite pas à y risquer des sommes conséquentes. Les deux cent six parties évoquées sont classées selon le nombre de coups nécessaires pour obtenir le mat, soit entre deux et vingt. De fait, une écrasante majorité de parties ne dépassent pas les douze coups: il est clair qu'au Moyen Âge, la préférence va aux parties courtes, préférence sans doute induite par le faible rôle de la dame sur l'échiquier.

Nicolas apporte également un éclairage sur les règles d'alors (l' « assise lombarde »), suivant lesquelles, lors de son premier déplacement, le roi peut aller directement au centre de l'échiquier à condition de ne pas être en échec. Il se trouve ainsi très vite au centre de la mêlée, nouveau reflet du combat féodal.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article provient du site Jeux de princes, jeux de vilains (2009).

Lien permanent

ark:/12148/mm9m9th8gxrm